悲天悯人

去年,我在做周思聪的“荷花”展览时,常常难以自持,任丝丝忧伤划过心头。今夏做《矿工图》组画展览,则难忍心口阵阵隐痛。《矿工图》这样的作品,气场之强、杀伤力之大,是难用理性抵挡的。反复看周思聪、卢沉的《矿工图》时,视觉会渐渐模糊,那些人物开始晃动;恍惚间耳畔隐约传来德国作曲家马勒的《大地之歌》,那些来自中国的诗句,伴着音符而来,地上与地下的生灵,挣扎的与远去的灵魂,在述说、在哭号;我的意识慢慢迷茫。待到清醒时,我不由感叹,人类的 “爱”与“痛”常是联系在一起的,“悲天悯人”这四个字从翻滚的脑海中挑出来:“悲天”,乃是在哀叹时世,“悯人”则欲怜惜众生。此刻之悲,应是“大悲”,“拔一切众生苦”。《大般涅槃经》中说:“若无大悲者,是则不名佛。”如此说,或许远了,但这样的作品恰是在求远处的事情。

——吴洪亮

《矿工图》组画在20世纪中国美术史上的价值已毋庸置疑,但对于它的研究仿佛才刚刚开始,我们透过现存的文献材料,剥离其创作背景,寻求其创作脉络,试图对这个前置的结论逐步建立起新的支撑。因此,在筹备“大爱悲歌—周思聪、卢沉《矿工图》组画研究展”时,将《王道乐土》、《人间地狱》、《同胞、汉奸和狗》、《遗孤》,每一件作品创作的背景、图稿,甚至图片、写生的资料,逐一进行整理、比对。同时,梳理了周思聪、卢沉《矿工图》组画的相关文献,编制出配有图示的创作年表。这些繁复、具体的工作,促使我们无论从感性上还是理性上,对这组“悲天悯人”的作品进行更多深沉的思考。

今年是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的大日子,北京画院此时举办《矿工图》组画的展览当然有其呼应时事的价值。更何况《矿工图》一直被看作是继蒋兆和先生的《流民图》之后反映抗战题材,体现中国人民被压迫、反压迫历史的鸿篇巨制。然而,在现实意义之外,这件作品是否还会有更为深层的价值呢?在21世纪的今天,我们稍稍搁置一下时代背后的逻辑,《矿工图》是否应视为一件跨越时代、彰显人性的作品,而非仅仅是控诉、批判,铺陈仇恨的作品呢?恐怕周、卢两位先生在创作过程中,对此已有了非常清晰的考量。

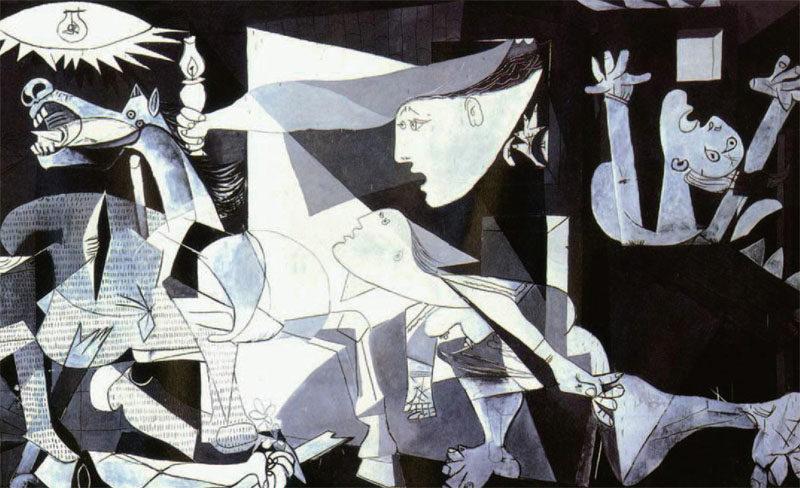

在周思聪自己所写的《历史的启示—关于<矿工图>的创作构思》中,就有非常清晰的描述:“1966年,卢沉首先有了初步的构思和构图,是以旧社会的矿工史为主线展开画面的。这套组画以《背井离乡》开始……最后以《当家做主》的组画为结束。”可见,当时的构思非常具有时代的特色,符合当时社会的要求。但他们深知,这样的构思“挖掘得不深,还停留在一般的说明上,甚至有些公式化、概念化”。因此,直到粉碎“四人帮”,他们才重新将《矿工图》的创作提上日程,到辽西体验生活,尤其是周思聪到日本考察,再次见到丸木位里夫妇创作的《原爆图》,第二年又陪两位老人到中国各地写生,使周思聪在创作状态上有了质的变化。这样的“质的变化”,表现在从态度上开始远离1949年以来那种相对简单的革命斗争式的主题性创作方式,而是如《格尔尼卡》、《原爆图》一样,以个人之心直面人类灾难、困苦而创作的绘画史诗。

我曾说:“画过《矿工图》的周思聪和没有画过《矿工图》的周思聪是不一样的,就如同画过《格尔尼卡》的毕加索与没有画过《格尔尼卡》的毕加索是完全不同的一样。由于这件作品,周思聪的名字与悲壮、深邃的艺术相连接了。”这无疑是对习惯于创作《井下告捷》这样更为主旋律作品的周思聪来说,是一次“通变”的飞跃。精神上“通变”也并非是一挥而就,那是其长期思考后的结果。

为了说明这一问题,我想先谈谈周思聪的另一件成名作《人民和总理》。前文说到从2009年开始,我参与组织了周思聪的系列展览,也有机会参加过多次有关周老师、卢老师的研讨会。在研讨会上,很多老先生提起《人民和总理》这张画时,常常会不自觉地将其说成是“总理和人民”。因为出现的次数太多,也就引起了我的注意。我想这并非偶然,而是一种固化意识的结果。“总理”的位置应该放在“人民”的前面,这是那个时代的必然。能产生《人民和总理》这样的作品名字说明周思聪虽然也成长在那个时代,但她心底里的意识已然超越了我们曾被灌输而习以为常的想法。这也就不难理解,为什么她敢于将周总理在画面中的位置放在左上角而没用放在中间。周思聪自有她作为艺术家对于“人民”、“领袖”、“历史”的理解。这里没有矫饰的描绘,这并非是对领袖人物的不敬,而是另一种升华。

这种意识的重要性,与天安门广场人民英雄纪念碑上的浮雕没有呈现一个具体的历史人物来紧扣“人民英雄”这四个字,可谓异曲同工。还有一点值得注意,人民英雄纪念碑上由毛泽东起草、周恩来题写的碑文中没有空洞的赞颂,而是在怀念那些为了“争取民族独立和人民自由幸福”而牺牲的英雄。“独立”、“自由”、“幸福”,这些词句应该是最大多数人认同的理念与追求。所以,这座纪念碑虽历经各种运动,依然屹立在那里。以这样的理解回看《矿工图》,就不难发现它从精神层面的高度。再有思考方式上,《矿工图》也离开了20世纪80年代初流行的“伤痕美术”的范畴,与同时代的王川的《再见吧,小路》、高小华的《为什么》、程丛林的《1968 年×月×日雪》等作品,虽同有反思的成分,但走了完全不同的两条路径。因此,这件作品的在理念上对时代意识的超越或许是其成功的基础。

在作品的形式表达上,众多人物的刻画、形象的变形、水墨构成的引入恐怕既有作品的需要,又有时代探索的烙印。所谓“作品的需要”是指如何在一个画面中,有效地表述不同场景、不同时刻的情景,如何建构并行的多中心,让这曲悲歌如交响乐般奏起。我想或许有多种解决方式。

譬如蒋兆和先生在创作《流民图》时,就是借用了中国古人的“长卷”的手法,将画面描述的场景徐徐展开,使观者进入一个身临其境的状态。为了表现气势,蒋先生改变了旧有长卷高20到30厘米的玩赏尺度,创造了高2米、长30米的巍然之作,来对应《流民图》所要表达的主题。也算有缘,在策划本次《矿工图》展览前,受蒋兆和家人以及武汉美术馆的委托我策划了“我法——蒋兆和绘画艺术研究展”。在武汉展览期间与蒋兆和先生的弟子、北京画院画家纪清远老师无意中聊起周先生时,纪清远老师谈到在20世纪80年代初,那时周思聪是北京画院人物创作组的组长,她曾经请求观摩蒋兆和先生的《流民图》,在等待了三个月后,终于在纪清远先生家中,打开了这幅巨作。而这个时间也正是周思聪创作《矿工图》的时间,因此两幅作品的因缘关系是不言而喻的。

周思聪没有选择她老师蒋兆和先生的创作手法,而是分主题进行创作。这在创作方式上更为接近丸木位里夫妇的《原爆图》。在人物形象上,我们不得不说,既有蒋兆和先生造型的底蕴,也有珂勒惠支人物的情感与质地,而人物的变形与构成的运用,恐怕更接近于毕加索的手法。再加之他们选择的对象:矿工,其本身美的特殊性,形象的质感与水墨的天然契合都给创作带来了生机。再有,在作品的构图方式、气氛营造方面,仿佛是《原爆图》和《格尔尼卡》的混合体。尤其是人物的重叠、穿插,多角度、多视点的拼接,都是在中国画作品中前所未有的。总之,这样一幅具有悲壮气氛、宏大尺度的作品可视为周思聪、卢沉对诸多前辈艺术家的一次致敬。

还要指出的是,在这场虽未到达终点的创作长跑中,卢沉先生的贡献无论在思想上,还是形式上都是非常重要的。卢先生曾在中央美术学院开设一门课程——水墨构成,进行多方面的探索。他认为“水墨人物画在解放后获得很大的发展,成为中国画的重要组成部分,这样兴旺的景象是历史上少有的。”这是背景,但“‘笔墨当随时代风格、形式的稳定是相对的,发展、变化是绝对的。创作是时代的要求,也是水墨艺术本身的要求。”因此,《矿工图》组画中“变”的逻辑恐怕更多的来源于卢沉先生的思考,选用构成的方式,人物的变形是作品的需要,也是时代的需要。

《矿工图》的创作并不顺利。周思聪曾在与马文蔚的通信中这样写道:“我的创作进行得不顺利。我珍惜这不顺利、这种逆境往往是令人兴奋的。《王道乐土》接近完成,在一些疑难问题上卡住了,暂放一下。现正在制作《人间地狱》。卢沉因病不能画,我的压力很大。这画要表现一种力,需要有男人的气概,我感到自己还缺少这力量。这似乎是没有办法的事。”

通过这封信,我们反观作品时有了相互印证的信息。在他们首件完成的作品《同胞、汉奸和狗》的右下角写着“一九八零年七月思聪卢沉画”,而在随后完成的作品《王道乐土》的左下角却写着:“一九八二年三月思聪执笔”。很明显,从1981年开始,卢沉在逐步退出《矿工图》的创作。作为女人、作为妻子、作为合作伙伴周思聪对此是有些怨恨的。“我曾经是那么希望着,共同完成。他毫无道理的冷漠,伤了我的心。”的确,事实是这件作品没能完成。

对此,作为他们夫妇俩的朋友,著名理论家郎绍君先生有过非常精准的分析:“《矿工图》未完成。周思聪自己说感到‘力度不够。我想,这‘力度不是尺幅和笔墨形式方面的,大约是心理上的。作品揭示的历史苦难及其惊心动魄性,需要画家巨大的意志与心理力量。周思聪太多柔肠,太多同情心,她似乎难以忍受从自己笔端流淌出那么深广的痛苦。其实,这‘心理障碍是可以克服的。要体验和创作一幕史诗性的悲剧,必定要历经精神炼狱,还要得到一种精神的升华,其中最重要的是通过对痛苦的承受获得一种形而上的感悟—一种比单纯感受痛苦和罪恶更内在深沉、更能触及人的尊严和本质的体验。惟有这种体验才能赋予悲剧以崇高性和精神力度,并超越单纯悲悯的情感。《矿工图》的不足和辍笔,大约与画家未能充分获得(及追求)这一体验有关。诚然,宁辍笔也不求勉强完成,表现了画家的真诚,也表明她要另行寻找——寻找与自己气质个性更契合的主题和视觉方式。”

的确,让周思聪“说来话短”的单纯人生,独自承担这样的题材或许是不切实际的。但《矿工图》的创作又恰恰是周思聪内心的渴望。正如她自己的“戏谈”:“有人说,人生就是匆匆忙忙向墓地奔去。我不想这样生活。”

因此,“未完成”或许是一个宿命。但我倒觉得这般的“未完成”,并非是伟大作品的“美中不足”,而很可能是另一种“完美”。曹雪芹的《红楼梦》、普契尼的歌剧《图兰朵》、舒伯特的《b小调第八交响曲》甚至被后人称之为“未完成的交响乐”,都是瑕不掩瑜的名作。四年前,我在开始写周思聪的研究文章时,用过一个题目叫《大成若缺》,语自老子,也是出于这样的思考。就如同周思聪在两稿《王道乐土》以及《广岛风景》中留下的那片空白,明确而耐人寻味。

最后,关于做周思聪、卢沉两位老师创作的《矿工图》组画展览,我在心里期待了六年。从2009年,为纪念周思聪诞辰70周年第一次做“我爱平凡的人—周思聪创作及写生作品展”开始,《矿工图》组画展览已然成为了北京画院美术馆的一个远程目标。在“大爱悲歌—周思聪、卢沉《矿工图》组画研究展”的筹备过程中,还要特别感谢周思聪、卢沉老师的家人的大力支持!更值得钦佩的是他们将这些珍贵的作品以及相关的图稿、文献一并捐赠给国家,也是对我们的极大信任,在此表示深深地敬意!这也促使我们更认真负责地筹备这一具有历史性的展览。

在王明明院长的指导下,我和美术馆的同事们一遍遍推演这一展览顺序与气氛的营造,逐渐统一了认识:这个展览“悲怆”是基调,“大爱”与“大美”是真正的旋律。借用几句对柴可夫斯基的《悲怆交响曲》的评价,恐怕更容易解释清楚。“悲剧是深沉的,深沉是美的极致,而美则是一种照耀人生苦难的光明。悲与美共生、冲撞、互补、辉耀,这就是……蕴藏在绝望背后的神奇微笑。”对于我们策划的这一展览,如果周思聪、卢沉两位老师在天有灵可以看到,他们会怎么想?我不知道,但我想说这个展览并不难做,因为《矿工图》组画问世已经30多年了,其厚度并未因时间的打磨而变薄,反倒更为深厚了。它已然成为一座“悲怆的纪念碑”,矗立在那里,它自然会给观众那般“用心咬住泪水的感动”。