抗旱节水型玉米种质的构建及鉴定

张文忠等

摘要随着全球性缺水问题日益尖锐,干旱对农作物造成的损失在所有非生物胁迫中占首位。我国约有50%以上的土地处于干旱缺水状态,严重制约着我国农业和经济的发展。近年来,由于干旱缺水导致的玉米减产约占玉米总产量的20%~30%。为充分挖掘玉米的抗旱节水特性,采用杂交、复合杂交、回交等多种手段对现有玉米种质资源进行改良,并进行抗旱性鉴定,培育出具有抗旱节水特性突出、一般配合力高、适应性广的2个类群F5Q和F5P,对于提高玉米的抗旱性和水分利用效率及新品种选育具有重要意义。

关键词玉米;种质资源;抗旱节水;新品种选育

中图分类号S502.4文献标识码A文章编号0517-6611(2015)29-127-03

自20世纪90年代以来,随着全球气候变暖和灾难性气候日益频发,干旱和水资源短缺已成为世界农业和社会发展的制约因素。目前,干旱、半干旱已遍及50多个国家和地区,干旱、半干旱地区面积约占陆地面积的36%,占耕地面积的43%。玉米是我国重要的粮食、饲料、经济兼用作物,同时也是需水较多、对干旱较为敏感的作物。尤其是近年来气候的全球性恶化引发干旱发生的周期越来越短,干旱程度越来越重,使干旱和半干旱地区玉米产量下降,其他地区旱情也周期性频繁发生。从全国范围来看,玉米干旱面积占全国玉米受灾面积的约50%,我国玉米种植面积居粮食作物第二位,但有2/3的玉米面积因为受到干旱影响而造成严重的产量损失。干旱问题已成为我国乃至全世界玉米生产的主要限制因素。

针对极端气候条件对玉米生产造成的不利影响,开展抗旱节水基础材料研究将具有现实意义。国内外研究者对玉米的抗旱性鉴定和指标以及抗旱性栽培育种技术进行了大量研究,但如何尽快改良选育出具有抗旱节水特性的种质资源是培育抗旱玉米新品种的根本途径之一。

1材料与方法

1.1整体构想玉米的抗旱性是受多基因控制的数量性状且表现为加性效应,因此其主要任务就是聚合存在于不同种质资源材料中的有利基因,并通过有效选择获得理想的抗旱型群体。黄早4、Reid、Lancaster等血缘代表系及78599选系中都存在广泛的耐旱基因,笔者通过对50多份玉米自交系的田间观察,并对其株高、穗位、叶片相对含水量、抽雄与散粉的间隔天数(ASI)等第二性状进行分析,筛选出8份具有一般配合力高、综合农艺性状好、抗旱抗逆性强、适应性广等特点的耐旱系,分别为A513、C649、长3154、沈137、齐319、H921、丹598、长1572。将这8份自交系作为基础材料,采用杂交、复合杂交、回交等手段(如图1所示),在不改变其固有杂优模式和大的遗传背景下,对先玉335的父本(PH4CV)和母本(PH6WC)进行同步改良,通过2代隔离种植、天然混粉、人工选穗、混合脱粒,最终形成具有基因型纯合、一般配合力高、株型结构理想、抗旱抗逆性强的新型种质类群,为我国抗旱节水玉米新品种的选育提供一定的技术支持。

1.2试验材料的主要特性

1.2.1A513。Mo17×金皇后,Lancaster类群,幼苗叶鞘紫色,叶片浅绿,叶波明显,成株株高157 cm,穗位高49 cm,子粒深黄半硬,雄穗分枝较多,花粉量充足,抽雄至散粉间隔期(ASI)平均值为2.1 d,抗旱性较强,高抗小班病和青枯病,中抗大斑病和粗缩病,感矮花叶病。

1.2.2C649。利用Mo17×金皇后,经过多代自交选育而成,Lanscaster类群,幼苗叶鞘紫色,叶片呈凹形,无叶波,成株株型平展,成株期生长势强,株高195 cm,穗位高63 cm,穗粗3.7 cm,总叶片数17~20片,子粒淡黄色,雄穗分枝稀疏,花粉量大,ASI平均值为2.3 d,花期雌雄协调性好,抗旱性强,适应性广,抗穗腐、粒腐,感大斑病及矮花叶病。

1.2.3长3154。利用自330×太183杂交种经多代自交选育而成,幼苗叶鞘绿色,叶尖下垂,叶波明显,成株期叶面积较宽大,株高208 cm,穗位63 cm,株型结构合理,根系发达,雄穗分枝10~13枝,ASI平均值为2.3 d,综合抗病能力强,耐旱性较强,保绿性好,适应性广。

1.2.4沈137。利用国外杂交种6JK111选育而成,含有热带种质资源,生育期约120 d,株型结构合理,杆强抗倒,成株株高195.8 cm,穗位高86.7 cm,雄穗分枝较多,花粉量大,子粒黃色筒型,抗大斑病,丝黑穗,青枯病等,对螟虫也具有很好的抗性。

1.2.5齐319。利用美国杂交种78599选育而成,植株清秀、健壮,根系发达,抗倒能力强,成株株高176.3 cm,穗位67.8 cm,雄穗发达,花粉量大,约有8~10个分枝,ASI平均值为2.5 d,经鉴定发现它具有抗大小斑病、弯孢菌叶斑病等各种叶部病的特点。

1.2.6H921。Reid种群,生育期120 d,叶鞘紫红色,子叶长匙形,有波纹,成株株高192 cm,穗位高65 cm,雄穗分枝较短,分枝数7~9个,全株叶片数21片,子粒黄色半马齿型,抗旱抗逆性强,抗大小斑病及矮花叶病。

1.2.7丹598。生育期128 d,幼苗叶鞘绿色,叶片窄长平整,叶色浓绿、健壮,叶片紧凑上冲,光合利用率高,雄穗分枝18~20个,护颖绿色,花药黄色,花粉量充足,散粉时间持续7 d,抗旱性强,抗逆性强,制种产量高,适应性广。

1.2.8长1572。利用5003×旅系选育而成,生育期125 d,叶片淡绿色,有波纹,成株株高172 cm,穗位高60 cm,植株较矮,穗位低,雄穗发达,花粉量充足,抗大小斑病,丝黑穗病,矮花叶病。

1.3选育过程选育地点设于山西省农业科学院谷子研究所试验田,试验用地0.67 hm2。2011年将筛选出的8个自交系依据株型果穗特点、抽雄至散粉间隔期(SAI)、抗病性及抗旱节水性等参数进行汇总,利用杂交优势互补原则,将A513和C649、长3154和沈137、齐319和H921、丹598和长1572分别杂交,获得Q1、Q2、P1、P24份中间材料;为加速育种进度,2011年冬季在海南育种基地分别将Q1与Q2、P1和P2授粉杂交,得到复合种质Q和P;2012年在山西省农业科学院谷子研究所将Q与PH4CV杂交、P与PH6WC杂交,得到材料Q0和P0;2012年冬季,在海南育种基地分别用PH4CV和PH6WC对Q0和P0回交1次;2013年将得到的2份种质材料进行小区隔离种植,小区面积约400 m2,种植密度9万株/hm2,抽雄后到成熟前通过田间调查对株型结构理想、雄穗分枝少、花粉量大、抗病性好、抗旱能力强的植株进行标记,选株收获后对果穗的色泽、籽粒含水量、出籽率、千粒重、有无秃尖等进行分析,将筛选出的果穗混合脱粒,完成种质的第一次群体融合;采用同样的方法,于2013年冬季和2014年分别在海南和长治连续进行了2代隔离混种,经过2轮天然混合授粉和人工筛选,实现了类群间遗传物质的充分融合,提高了优良基因型的频率和重组率,形成了具有抗病性好且抗旱节水特性突出的2个对应群体F5Q和F5P(图2)。

1.4抗旱性鉴定试验点设在山西省农业科学院谷子研究所,试验分为干旱胁迫处理和正常灌溉处理2个试验区,2个试验区的肥力水平相当。将F5Q和F5P群体分别种植在可移动旱棚和普通试验田内,每个类群种植20行,每行长7 m,行距30 cm,株距25 cm。根据降雨情况及最后一次灌溉量来调控干旱胁迫处理区的胁迫强度,在玉米开花前20 d进行干旱胁迫,胁迫至灌浆期恢复灌水,正常灌溉区每10~15 d灌水1次直至收获。

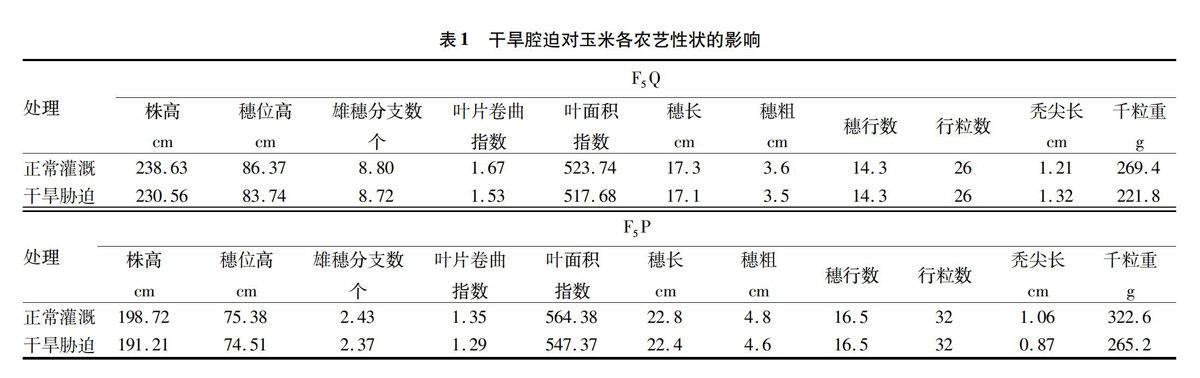

1.4.1干旱胁迫对玉米主要农艺性状的影响。鉴定和筛选玉米抗旱节水农艺性状特别是产量性状是选育抗旱节水玉米的关键问题。在玉米开花期采用五点取样法(每个点选取相似的3株)调查各供试材料的抽雄期、吐丝期、叶片卷曲度,收获前测定其株高、穗位高、雄穗分枝数等农艺性状;收获后进行室内考种,测定其穗长、穗粗、穗行数、行粒数、有无秃尖及千粒重。

1.4.2干旱胁迫对玉米ASI的影响。ASI是玉米散粉至抽丝的间隔期,是筛选玉米抗旱性种质常用的重要指标之一。Duplessis等最早发现在干旱胁迫条件下胁迫处理区的产量与ASI呈显著的负相关。进一步研究表明,开花期遭遇干旱时,吐丝会有所延迟,导致ASI增加,籽粒产量下降,所以玉米的产量总是与ASI有关,ASI小有利于高产[2,11]。对2类群体在正常条件和干旱胁迫处理条件下所抽取的样本的ASI值进行比较与分析。

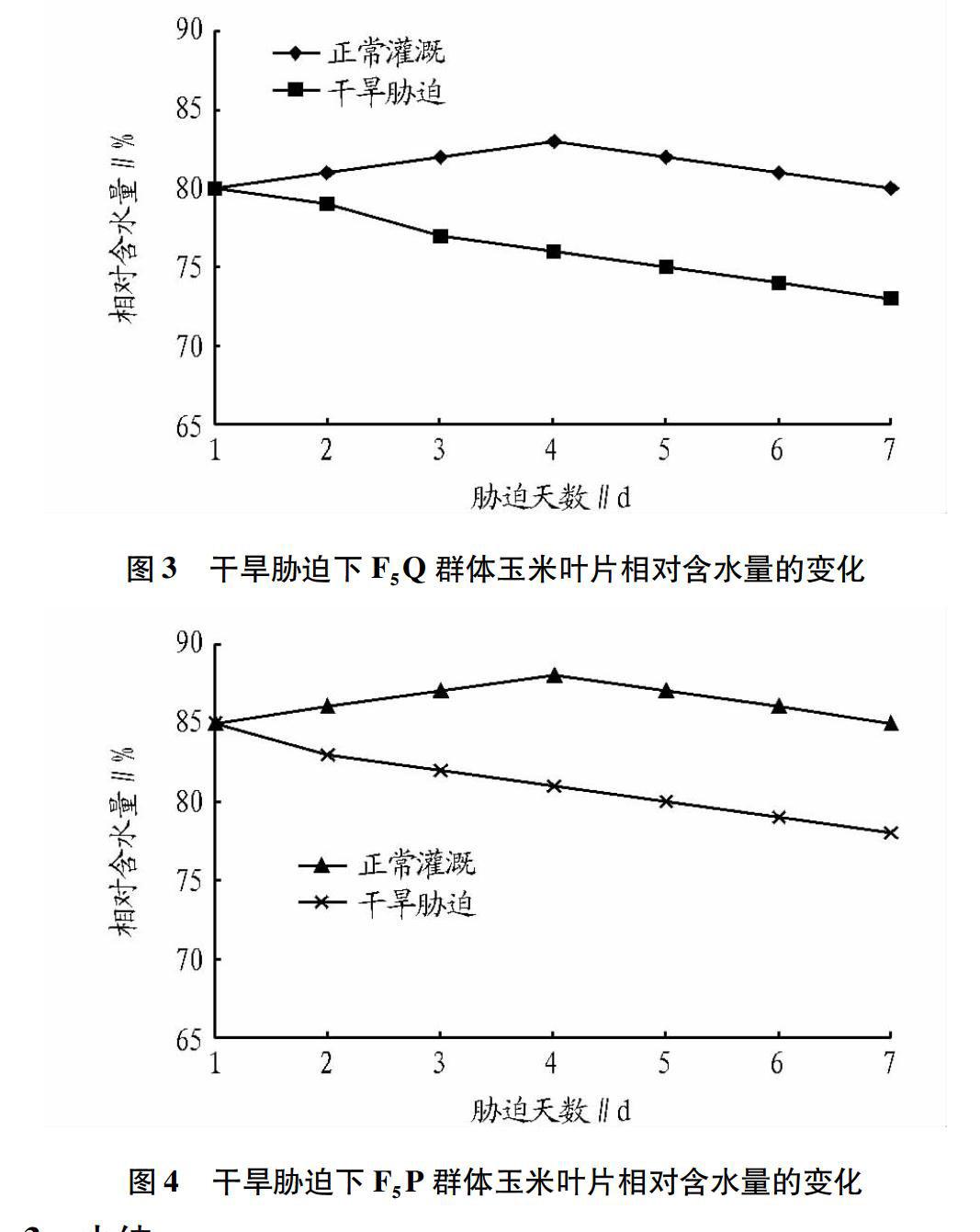

1.4.3干旱胁迫对玉米叶片相对含水量(RWC)的影响。玉米的叶片相对含水量(RWC)大小是反映其抗旱能力大小的重要指标,抗旱性较强的品种有较强的保水能力[12]。对2个群体在正常灌溉和干旱胁迫下玉米叶片相对含水量(RWC)进行测定。

2结果与分析

2.1干旱胁迫对玉米主要农艺性状的影响从表1可以看出,正常灌溉和干旱胁迫处理2个试验区各农艺性状除穗行数、行粒数外,其他农艺性状均有所下降,其中株高、穗位高、穗长及穗粗的下降幅度约为2.0%~4.0%,伤害率小于预期的10%;雄穗分枝数、叶片卷曲度、叶面积降幅仅为1.4%~18%;千粒重低于正常条件下的(17.5±0.5)%。各农艺性状指标均符合抗旱性玉米的经济指标。

2.2干旱胁迫对玉米ASI的影响试验表明,在干旱胁迫处理条件下的2个群体的ASI平均值均略有升高,其中F5Q群体的ASI平均值由原来的2.24上升为2.69,F5P群体的ASI平均值由原来的2.75上升为3.26,雌雄基本协调,表现出较强的抗旱能力。

2.3干旱胁迫对玉米叶片相对含水量(RWC)的影响从图3~4可以看出,群体F5Q和F5P的叶片相对含水量均无显著变化,伤害率低于15%,有较强的保水抗旱能力。

3小结

该研究从玉米自身的抗旱性和节水性材料集成和创新

着手,在现有种质资源基础上,最大限度地挖掘玉米自身抗旱节水能力,积极开发玉米抗旱节水种质资源,以更好地适应环境变化,同时采用第二性状法对育成群体的抗旱指标进行测定,所测数据均符合抗旱性玉米的各项经济指标,成功选育出2个抗旱节水性强的玉米种质资源F5Q和F5P群体,不仅丰富了我国现有的耐旱性种质资源,也为更好地服务于玉米科研和生产奠定了一定基础。

43卷29期張文忠等抗旱节水型玉米种质的构建及鉴定

参考文献

[1] 吴子恺.玉米抗旱育种[J].玉米科学,1994,2(1):6-9.

[2] 李运朝,王元东,崔彦宏,等.玉米抗旱性鉴定研究进展[J].玉米科学,2004,12(1):63-68.

[3] 郑德波,谭华,高国庆,等.玉米抗旱育种策略[J].江西农业学报,2009,21(5):14-16.

[4] 孙宝成,刘成,王天宇,等.转基因玉米株高、ASI和穗部性状与抗旱性的关系研究[J].新疆农业科学,2012,49(11):1961-1965.

[5] 景蕊莲.作物抗旱节水研究进展[J].中国农业科技导报,2007,9(1):1-5.

[6] 张文忠,宋殿珍,常海霞,等.密植型玉米种质群体的构建与应用[J].山西农业科学,2012,40(2):95-98.

[7] 刘元芝,张振平,张洪钧,等.玉米自交系沈137的选育及应用[J].杂粮作物,2004,24(2):69-71.

[8] 王艳丽,吴坚,吴芳勇.玉米自交系齐319在种质改良中的应用[J].农业科技通讯,2013(8):87-89.

[9] 李国强,周吉,徐萍,等.玉米抗旱节水产量性状相关及通径分析[J].华北农学报,2009,24(S1):131-136.

[10] 董红芬,李洪,霍成斌,等.玉米抗旱性状与株型性状的关联度分析[J].玉米科学,2011,19(6):87-90.

[11] 刘成,申海兵,石云素,等.水分胁迫后玉米雌雄穗开花间隔时间(ASI)与产量和抗旱性的关系研究[J].新疆农业科学,2008,45(4):609-612.

[12] 刘海龙,郑桂珍,关军锋,等.干旱胁迫下根系活力和膜透性的变化[J].华北农学报,2002,17(2):20-22.