推杯换盏话酒器

之远

惊蛰一过,天气回暖,蛰居了一冬的身心该舒活舒活了。不过,此时却也最易乍暖还寒。忽暖忽冷的时节,三杯两盏淡酒或可以抵晚来风急。饮酒,自然离不开酒杯。古人云:“非酒器无以饮酒。”久而久之,酒器便自然成为酒文化中不可或缺的一部分。几千年来,那些令人眼花缭乱的精美酒具与醇美芳香的酒相得益彰,让人饱了口福又饱眼福。

酒这一寻常之物历史悠久,诞生于远古时期。酒诞生后,专用于盛放、贮存、饮用的酒器也随之诞生。经过几年前的发展,其质地丰富,有陶瓷、青铜、漆、玉、玻璃、珐琅、金银、竹木牙角等等,多彩多样,巧夺天工,清晰地反映了酒具的历史发展脉络,体现了精湛的工艺水平。

如果大禹之臣仪狄造酒说成立,那么酒的产生约在新石器时代晚期,相当于距今四千年前。山东地区大汶口文化和龙山文化的出土物中已经可以见到高柄杯、黑陶杯这样类似于今天酒具的器物,而西北马家窑文化和齐家文化也出土了作为液体盛贮器的红陶瓶罐。虽然我们尚不能断言此类器物就是用来饮酒或贮酒之器,但是其饮用或存储液态物体的功能则完全可以肯定。从器形来看,以之作为早期酒具之源亦无不可。

在商代,由于酿酒业的发达,青铜器制作技术提高,中国的酒器达到前所未有的繁荣。当时的职业中还出现了“长勺氏”和“尾勺氏”这种专门以制作酒具为生的氏族。酒具主要有青铜酒器和陶制酒器两大类别。

青铜酒器是青铜礼器中十分重要的一部分,不仅种类丰富,有爵、角、觚、觯、杯、斝、尊、壶、卣、觥、盉、枓、勺等;功能也十分齐全,分饮酒器、温酒器、容酒器、盛酒器、挹酒器等。不同身份的人使用不同的饮酒器,如《礼记·礼器》篇明文规定:“宗庙之祭,尊者举觯,卑者举角。”陶制酒器的形制与青铜器大致相同,只是工艺水平略逊于青铜器。酒器如此之盛,不过,商却也以嗜酒而亡国。《史记》记载,商代的最后一个王——纣,为追求享乐,“以酒为池,悬肉为林”,通宵达旦地狂饮,生活腐朽不堪,最后被周武王起兵伐灭。后来也用“酒池肉林”形容酒食之多。

商嗜酒亡国后,周便严令禁酒。不过,酒是禁不了的。从当时的诗歌总集《诗经》中可处处闻到浓冽的酒香,像《大雅·旱麓》写到以酒祭祀祖先、与神灵共享,《小雅·鹿鸣》描写了以酒待客的宴饮场面,可见在先秦时代,酒已渗透到社会生活的各个方面,成为人们不可缺少的日常饮品。古语也有云:“尧舜千钟,孔子百觚。子路尚饮百榼,古之贤圣,无不能饮。”酒禁与不禁,关键还是在善不善饮,另外,这里提到了钟、觚、榼等当时的大型酒器。周代时,酒器基本上还沿袭了商代的风格。

商周以降,青铜酒器逐渐衰落,秦汉之际,在中国的南方,漆制酒具流行。漆器成为两汉时期的主要类型。漆制酒具,其形制基本上继承了青铜酒器的形制。有盛酒器具,饮酒器具。饮酒器具中,漆制耳杯是常见的。在湖北省云梦睡虎地11座秦墓中,出土了漆耳杯114件,在长沙马王堆一号墓中也出土了耳杯90件。汉代,人们饮酒一般是席地而坐,酒樽放在席地中间,里面放着挹酒的勺,饮酒器具也置于地上,故形体较矮胖。

魏晋隋唐时期,中国经历了由纷乱走向统一的阶段。这一时期,无论是北方的少数民族还是南方的士大夫,皆尚饮酒。饮酒之风在晋代来得尤为畅快和淋漓,以至于提到晋代,似乎不能不提到酒。晋代文人们多真名士,自风流,崇尚玄学和清淡,好酒与药,遂诞生了许多佳话。比如永和九年的兰亭聚会,饮酒赋诗,广修禊事;比如嗜酒如命“死便埋我”的刘伶,好酒著《酒德颂》;又比如归隐田园的陶渊明,“春秫作美酒,酒熟吾自斟”自是酒中洒脱悠然。尚酒之风盛,酒器中沿袭两汉材质的漆制酒具为主要类型,不过,魏晋时期开始流行坐床,酒具变得较为瘦长。

唐代文人尚酒,写诗必以酒相伴,许多脍炙人口的诗句多半都是酒兴阑珊之时随手拈来,且不胜枚举。毫不夸张地说,写了多少诗必有多少酒,像贺知章、汝阳王李琎、左相李适之、崔宗之、苏晋、李白、张旭、焦遂8位嗜酒的当世名流都被称为“酒中仙”了,他们在饮酒时和酒后的形象特点及其各自的个性与才华被杜甫写进《饮中八仙歌》一诗。

唐尚酒之风盛,酒器自然也丰。这一时期由于制瓷业发展迅速,窑址遍布大江南北,使用的酒具由青铜和陶器类向青瓷和白瓷转变,尤其是青白釉瓷器基本上成为酒具的主要材质。另外,唐代也非常盛行以金银制作酒具。唐代出现了桌子,也出现了一些适于在桌上使用的酒具,如注子,唐人称为“偏提”,其形状似今日之酒壶,有喙、有柄,即能盛酒,又可注酒于酒杯中。因而取代了以前的樽、勺。能放于桌上酌饮,可见此时酒杯比过去的要小得多,

宋时,酒风依盛,“杯酒释兵权”恐怕是酒在宋朝发挥了最大作用的一件事。此时陶瓷生产鼎盛,出现了不少精美的瓷质酒器。比如倒流壶、公道杯就是瓷质酒具中颇为精巧的代表品。倒流壶,在设计上有独到之处,类似于今天的汽锅。注酒时需从壶底中心的小孔注入,壶盖实属装饰,并无实用。壶底小孔与壶内的隔水管相通,隔水管上孔高于酒面。当酒壶正置时小孔不漏酒,壶嘴下有隔水的管壁,倒酒时酒不会溢出,这种反注正倒的方法独具匠心,堪称一绝。

公道杯,既是实用器,又是娱乐玩具,在人们推杯把盏时可起助兴的作用。杯中有一凸起的空心小圆柱,柱上有孔,孔中置一陶质浮柱,上有刻度,当酒缓缓倒入杯中时,孔中的浮柱则慢慢上升,上升到刻度露出的高度时如果还继续斟酒,则被视为有失公允,倒入的酒就会通过“虹吸现象”从杯底小孔流出,使杯中滴酒不剩。除公平之外,此杯还具有行令的作用。空心圆柱上的5个红点分别指向在座饮酒之人,而当孔中浮柱的寿星柱头浮起时,寿星的面部朝向哪个红点,则由相应方位就座之人饮酒,颇有趣味。

宋代人还喜欢将黄酒温热后饮用,故发明了注子和注碗配套组合。使用时,将盛有酒的注子置于注碗中,往注碗中注入热水,可以温酒。瓷制酒器一直沿用至今。

辽代在酒具的创新上,亦不示弱。有一种鸡冠形状的鸡冠壶,在酒器中就独树一帜。辽入主北方后,依器身扁圆、适合游猎时携带的皮囊壶造型做成瓷器酒壶,以示不忘游牧民族的根本,是为鸡冠壶的由来,是契丹族特有的酒具之一。元代出现了不少手艺精湛的银器制作工匠,他们制作的酒器中亦不乏精品。

明清时期是我国古代工艺水平发展的高峰期,工艺门类齐全,在酒器的制作上也体现出丰富多彩的时代特征。这一时期的酒器包含了多种工艺和材质,金、银、锡、珐琅、陶瓷、玉、玻璃、竹、木、牙、角、匏皆被用来制作酒器,且无论造型设计还是色彩选配都十分考究,可谓精工细做,巧夺天工。

玉酒具的历史悠久,随着酒文化的发展,琢玉工艺水平的不断提高,玉酒具的制作也越来越追求精美华丽。尤其是明清时期的玉酒具,博取历代之长,无论器型还是纹饰都更加丰富多彩,既有仿古,又有创新,使玉酒具的制作工艺和艺术水平达到了空前的高度。由于玉的珍稀名贵,玉酒具基本上是皇室和贵族们的专用品。

金银制品不仅贵重,同时也代表了财富和地位。金银酒具只能出现在皇宫贵族的酒案上。明清时期金银酒具的加工、制作技艺在继承前代成就的基础上继续发展。尤其是清代康熙、雍正、乾隆三朝,政治稳定,经济繁荣,酒文化全面发展,金银酒具的加工、制作工艺更加精湛,錾刻愈为精美,代表了这一时期金属制作工艺的高超水平。

竹木雕刻制品因质地淳朴、材料来源广泛而在民间普遍流行。牙、角类雕刻品主要指象牙和犀角制品,由于材料稀少而十分珍贵。明、清两代将竹、木、牙、角制成酒具,这些酒具的突出特点是作者常常依据材料的自然形状进行创作,作品大多构思巧妙,造型生动,妙趣天成,是酒具中非常独特的品种。

匏器又称葫芦器,是中国特有的一种工艺品。其制作方法是:用模具套在葫芦的幼果上,使其在范模中按照特定的形状、花纹生长成器,是集自然与人工于一体的独特工艺。清代宫中的范制匏器始于康熙年间,其中亦有匏制酒具。由于帝王的喜好,清代宫廷有计划地种植葫芦,并命工匠制作出各式各样的精美模具。由于这种工艺要求复杂,难于成器,因而流传下来的器物数量很少。正如清人沈初所说:“数千百中仅成一二,完好者最难得。”

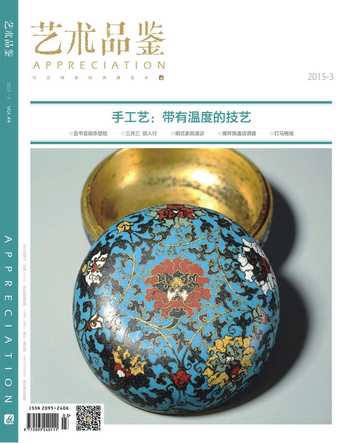

珐琅器早年为宫廷用器,多用于盛大节宴时盛放食品及美酒,以碗、盘、酒壶、酒杯、酒盅居多。珐琅酒具大多制作精良,尽显皇家用器的名贵与精美。

中国的玻璃制造工艺虽然有两千多年的悠久历史,但在清代以前一直发展缓慢。康熙皇帝请来德国传教士做技术指导,成立养心殿造办处玻璃厂,自此中西方的玻璃制造技术得以汇合,各种色彩丰富、质地精纯的玻璃器皿不断出炉。玻璃酒具以其透明无暇的特色而深得统治者的喜爱。

明清时期瓷器的发展突飞猛进,瓷质酒具的品种更是花样繁多。青花瓷、彩瓷在这一时期占据了瓷器产品的主流位置,颜色釉瓷也是后来居上。

中国的酒器琳琅如许,喝酒人有福了。不过,这如许多的酒器也各有各的用法和讲究。古语常说:“饮酒之器大小有度”,意思是要讲究食与器的精美搭配。这里面的学问大有看头,三言两语概述不详,倒是金庸在《笑傲江湖》借祖千秋之口悠悠说出的一番话道出了个中三味。

他说:喝汾酒当用玉杯,玉碗玉杯,能增酒色;关外白酒最好用犀角杯盛之而饮,增酒之香;葡萄酒当用夜光杯,饮酒有如饮血,豪气冲天;高粱酒用青铜酒爵,始有古意;米酒大斗饮之,方显气概;而百草美酒须用古藤杯,大增芳香之气;状元红用古瓷杯;梨花酒当用翡翠杯;玉露酒用琉璃杯……

酒有气性,酒具亦然,若只胡乱喝一气,倒也无伤大雅,若要喝出品味来,还是得了解酒具的知识才更添香添雅啊。