医学院校不同专业毕业生医学人文素质调查分析*

彭安辉,胡洪瑞,刘 丽,赵小登**,朱培嘉***

(1.贵阳医学院 运动与健康学院,贵州 贵阳 550004;2.贵阳医学院 卫生统计学教研室,贵州 贵阳 550004)

医学是研究人并服务于人的科学,它的本质属性就包含着人文性。由于受传统的生物医学模式思维的影响,医生在医疗活动中往往忽略了患者作为“人”的属性,视病人为疾病的载体,医患关系日益疏远和紧张,甚至出现了患者或其家属冲击、打砸医院,杀害医务人员的恶性事件[1],促使人们对医学目的进行重新审视与反思。医学生肩负着未来保障人民生命健康的重任,提高其医学人文素质,对他们将来的医疗能力和综合素质的发展将产生极其重要的影响。本课题组以某医学院校2013年毕业生为研究对象,通过对医学专业与非医学专业学生的人文素质比较,探讨培养和塑造学生医学人文相关理想信念的可循途径。

1 对象和方法

1.1 调查对象

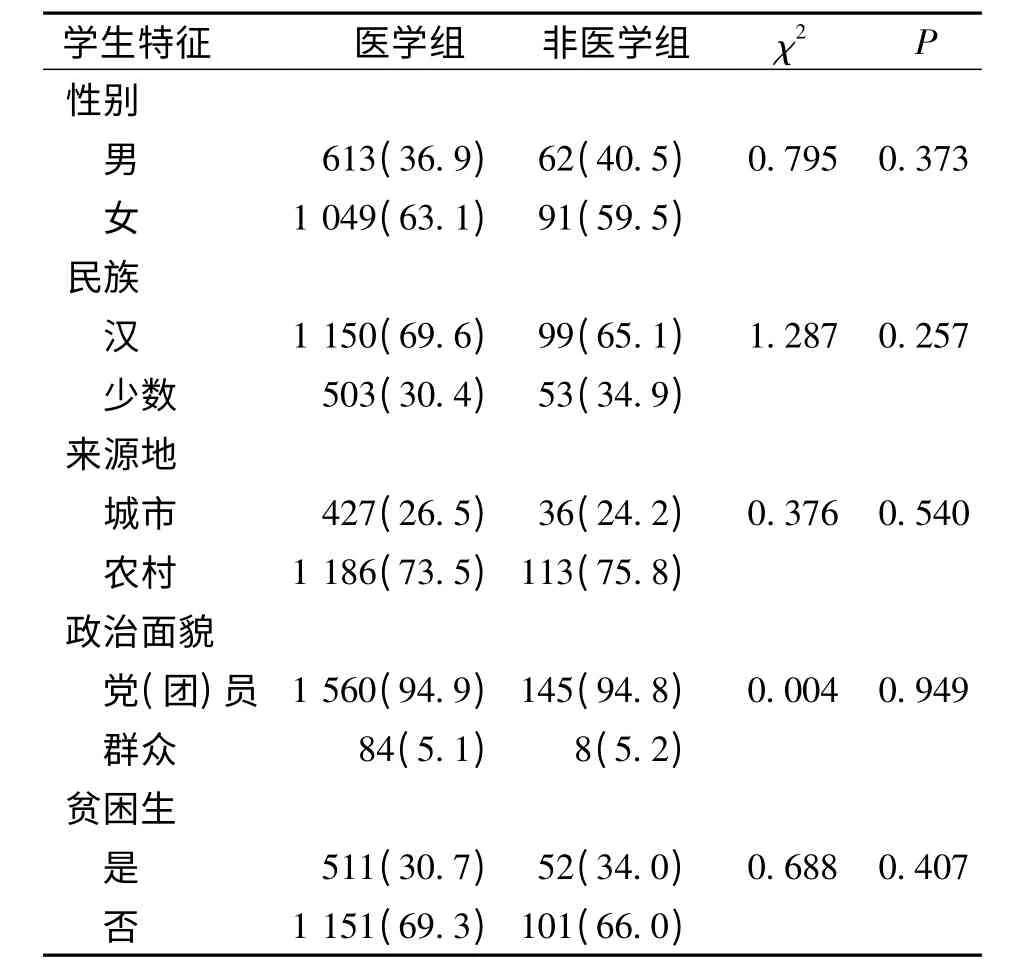

选择某医学院校2013 年各专业毕业生发放调查表1 950 份,回收1 901 份,回收率97.49%。剔除漏项较多或逻辑错误者后,最终获得有效调查表1 815 份,有效率95.48%。调查学生涉及临床医学、神经精神、肿瘤学、眼耳鼻喉、儿科学、急救医学、麻醉学、口腔医学、法医学、医学生物技术、医学影像学、医学检验、预防医学、妇幼卫生、护理学、生物医学工程、药学、药物制剂、医学心理学、医学英语、医事法律、药品营销及户外体育等22 个专业,将医学心理学、医学英语、医事法律、药品营销、户外体育专业归类为非医学类专业组(简称非医学组),其余专业归类为医学类专业组(简称医学组),2 组学生分别为153 人(8.40%)和1 662 人(91.60%),见表1。

1.2 调查方法

根据研究目的自行设计调查表,内容包括一般情况(如性别、年龄、来源地等)、医学人文知识、对学校开设的医学人文课程的认识和评价、校园医学人文氛围和实践比较等,调查表统一发放,学生填完后当场收回。

1.3 统计学方法

资料经统一编码后使用Epidate3.1 软件建立数据库,由2 人2 次平行录入,在对数据进行逻辑查错及整理后,形成最终分析数据库;数据分析应用SPSS 13.0 统计软件包,使用频数、率、构成比等指标进行资料的一般性统计描述,采用χ2检验进行2 组或多组资料比较,检验水准取α=0.05。

2 结果

2.1 学生一般情况

基本人口社会学特征比较,医学组与非医学组的性别、民族、来源地、政治面貌、贫困生等特征构成,差异均无统计学意义(P >0.05),提示2 组毕业生的基本人口社会学特征上具有可比性,均衡性较好。见表1。

表1 医学组和非医学组学生的一般情况比较(n,%)Tab.1 Comparison of general condition of students in medical group and non-medical group

2.2 对医学人文课程模式认识

在被问及“你认为现代医学模式是指什么?”时,两组学生回答排在首位的都是“生物-心理-社会医学模式”,非医学组学生“不知道”的比例高于医学组,医学组学生“生物医学模式”回答比例高于非医学组,差异有统计学意义(P <0.01)。见表2。

2.3 对开设的医学人文课程的认识和评价

谈到“医学人文课程开设”的必要性时,两组学生之间认为“有必要”的比例差异有统计学意义(χ2=6.637,P=0.010),医学组学生(1 360/1 645,82.7%)明显高于非医学组(109/147,74.1%);对开设医学人文课程的评价医学组学生满意率达(1 024/1 658,61.8%)高于非医学组(77/149,51.7%),差异有统计学意义(χ2=5.839,P=0.016)。

2.4 校园医学人文氛围和实践比较

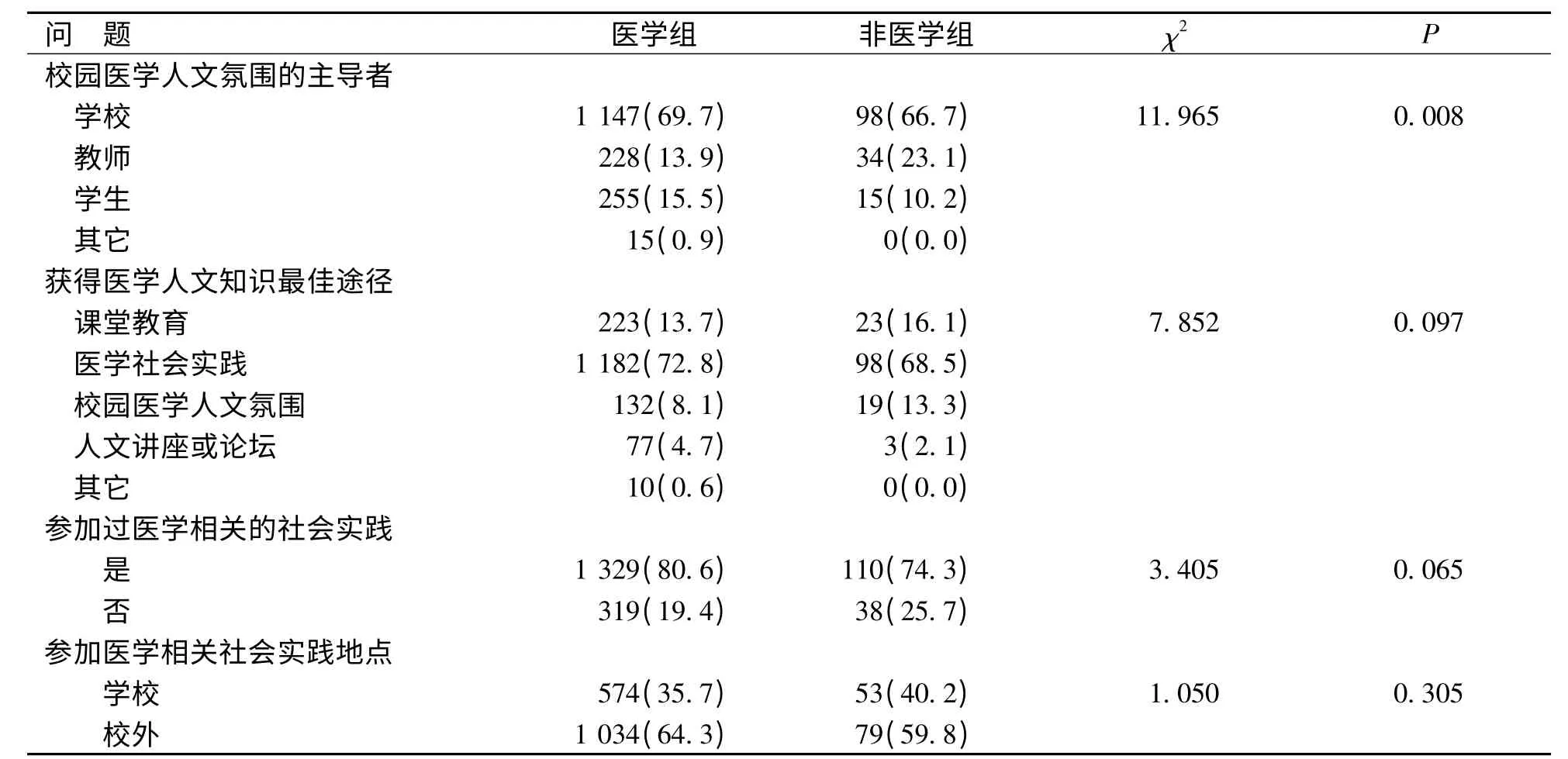

在“构建和营造校园医学人文氛围的主导者”回答上,两组学生均把“学校”和“其它”排在首位和末位,两组学生对“获得医学人文知识最佳的学习途径”上的认同、“是否参加过医学相关社会实践”和具体“医学相关社会实践地点”回答的构成上差异均无统计学意义(P >0.05)。见表3。

3 讨论

医学模式是人类在与疾病抗争和认识自身生命过程的实践中得出的对医学本质的概括,不同的医学模式反映着不同历史阶段医学发展的特征、水平和目标,现代医学模式随着社会发展和医学研究的深入,由生物医学模式转变为生物—心理—社会医学模式[2]。本次调查结果显示,在回答“现代医学模式是指什么”时,医学专业学生认为现代医学模式仍旧是“生物医学模式”的比例高于非医学专业学生,而非医学专业学生回答“不知道”的比例则高于医学专业学生,提示医学专业背景的学生不能正确认识现代医学模式的转变,这将导致他们今后的临床诊疗水平和视野仍停留在疾病和患者的自然属性,而不是关注于患者的社会属性和心理特征,从而无法准确诊疗患者。研究还表明即使在医学专科院校学习的非医学专业学生对现代医学模式也表现出了一定的“无知”。此外,53.9%的医学专业学生认为医学工作者最重要的基本素质是“专业技术素质”,一半以上的非医学专业学生则认为是“道德素质”,这种观点的差异再次体现出在传统学科范式影响下,医学教育过分强调医学技术类的知识传授,而社会人文因素对健康与疾病的影响未能受到应有重视。

表2 学生对医学人文课程模式的认识(n,%)Tab.2 Cognition of students to medical humanities course pattern

表3 学生对医学人文课程的认识和评价(n,%)Tab.3 Cognition and evaluation of students to medical humanities courses

在医学生中开设人文社科课程,目的是提高医学生的人文素质和培养医学人文精神。本次调查结果显示,医学专业学生对目前学校开设的医学人文课程评价较高,认为“有必要”的比例明显高于非医学组,同时对学校开设医学人文课程的评价也好于非医学专业学生,这提示医科院校目前开设的医学人文课程基本满足了医学专业背景学生的主观需要,但作为单科性医学院校在向综合性医科大学转变过程,如何让所有学生(尤其是非医学专业学生)在有限的教育时空中更全面地了解医学学科群的概貌,建立正确的医学整体观,医学人文学科的建设和研究显得尤为重要[3]。医学人文学科建设和研究,究其根本就是对学生进行医学人文素质教育,引导他们如何做人,培养其具有高尚的道德情操、创造性思维能力和多维知识视野。然而,学生的医学人文素质的提高,需要相当长的时间才能出成效。因此,作为一项长期艰巨的任务,医学人文科学在医学中的作用必将从更高的层次、更广的范围重新得到确立和重视[4]。

国际医学教育专门委员会制定了医学教育的国际标准[5],提出医学院校以文化素质教育为核心的人才培养模式,本质上就是通过人文素质教育的多样化途径,推动医学模式观念和实践的转变,达到国际医学教育的基本标准。文化素质的培养和提高主要取决于个人自身的努力和环境的熏陶,因此良好的校园人文环境对于培养创造性医学人才具有潜移默化的作用[6],学生生活在其中,耳濡目染,他们的人生追求、价值取向和思想品格不知不觉地在提高。学校应成为营造浓厚医学人文氛围的主导者,两组学生中均70%的同学把“学校”作为“构建和营造校园医学人文氛围的主导者”。与此同时,医学人文素质教育必须通过实践活动,才能帮助学生将人文素质理念内化为医德认知,外化为符合医德规范的行为与习惯[7]。本调查“获得医学人文知识最佳的学习途径”的结果也支持这一观点,以校外(非学校)实践居多,这也为医学院校的学生工作和人文素质教师提出更高的要求,加强与社会的沟通,为学生社会实践和人文素质的提高拓宽通道是学校和教师的职责。

[1]佟春光,张斌.论医患之间的信任[J].医学与哲学:人文社会医学版,2007(5):34-36.

[2]宋强玲,零东智,骆洋,等.现代医学模式下形势政策课与学生思想政治素质的培养[J].辽宁医学院学报:社会科学版,2013(3):26-31.

[3]纪武昌,杨金花.单科性医学院校人文素质教育现状及对策[J].广西教育,2011(33):68-69.

[4]王茜,徐靖.高等医药院校医学人文社会科学研究存在的问题及对策[J].中华医学教育探索杂志,2012(5):466-468.

[5]武玉梅.医学人文—医学生创新培养模式的标志成果[J].山西师范大学学报:自然科学版,2008(S1):135-137.

[6]贺兰英.医学生医学人文精神认知调查研究[J].卫生软科学,2012(1):30-33.

[7]许俊卿,詹健铨,黎琳.中国大陆、香港、台湾三地人文教育的比较及其启示[J].医学教育探索,2008(6):651-653.