北京市寺庙常用植物文化内涵初探

高川,张金政,史宝胜*

(1.河北农业大学 园林与旅游学院,河北 保定071000;2.中国科学院 北京植物园,中国 北京100091)

迄今为止,我国积淀了丰厚的传统植物文化底蕴。从《诗经》的“逃之夭夭,灼灼其华”到晋·乐府“青荷盖绿水,芙蓉披红鲜”,再到宋代王安石的“墙角数枝梅,凌寒独自开”,植物被赋予文化性,具有提升审美情趣,感悟世界观、人生观的功用。了解植物文化,有助于了解人文历史[1]。佛教将僧众聚集之处为丛林。丛林也是借喻草木生长有序,用以表示僧众有严格的规矩和法度[2]。佛教的传入以及寺庙园林的兴起,极大地丰富了植物文化内涵。从“菩提树下好参禅”开始植物就和佛教文化结下了不解之缘。由于寺庙分布地域不同,其寺庙园林中所用植物也必然受到生态条件和气候条件的制约,成就了各地各具特色的寺庙植物配置。

北京是人类发源地之一,中国“八大古都”之一,历史文化悠久,名胜古迹丰富,建城已有3000多年,与佛教传入中国的时间基本一致[3]。佛教对北京的历史、文化、艺术产生过较大的影响,对北京寺庙主要应用植物的文化内涵的解读有助于增强对佛教文化的理解和美丽中国的建设。为此,本文通过文献查阅和实地调查相结合的方法,对北京卧佛寺、碧云寺、历代帝王庙等13座寺庙园林植物进行了调查,阐明了北京地区常见寺庙植物的种类,从植物学基本习性、佛教典籍记载、文学作品记载、在北京寺庙中的应用4个方面对佛教植物文化进行了解读,为促进北京地区寺庙园林植物造景的不断深入奠定理论和实践基础。

1 北京地区寺庙园林发展概况

北京寺庙就其密度和现存数量来讲,在全国当属首位[4]。

自东汉的修庙造神运动,一千多年来始终没有间断过。西晋时期社会长期动荡,佛寺开始普及,多为庭院的附属园林,随着寺庙数量的增加,逐渐形成了“深山藏古寺”的园林化环境。西晋建造的潭柘寺,是佛教传入北京地区修建最早的一座寺庙,始创时规模不大,名叫嘉福寺。此时的北京虽然没有大型的佛寺林立,但已经成为佛教传播的重要场地之一。

佛教经过东晋、南北朝的广泛传播,到唐代发展达到兴盛,儒释道三教并驾齐驱。山林式寺庙园林发展空前,寺观内栽植树木的品种繁多,以松、柏、杉、桧、桐等比较常见[5]。北京的寺庙也开始大量涌入,如卧佛寺、云居寺、戒台寺、法源寺、灵光寺、香界寺。

佛教发展到宋代,禅宗和净土宗成为主要的宗派,山林型、庭院型以及混合型的寺庙已经成熟。此时的北京作为辽代的陪都,寺庙园林规模在不断扩大,如:香山寺、碧云寺、法源寺、广济寺、大觉寺等。金中时期北京寺庙没有多大发展,仅是延续了上一个朝代的规模。

元代佛教佛寺相对集中在山野风景区。此时期的城镇寺庙更加注重经营庭院的绿化,而郊野寺庙则更加重视人工环境和自然环境的结合,成为公共游览的景点。如碧云寺,广化寺。

明朝建庙数量为历代之首,至清乾隆时期达到鼎盛,此时,一些寺庙园林与皇家园林互相融合,并且增加了喇嘛教。至此,北京以寺庙为中心的若干景区逐渐形成[6]。

2 北京市寺庙园林中主要寺庙植物种类

2.1 树种数量统计

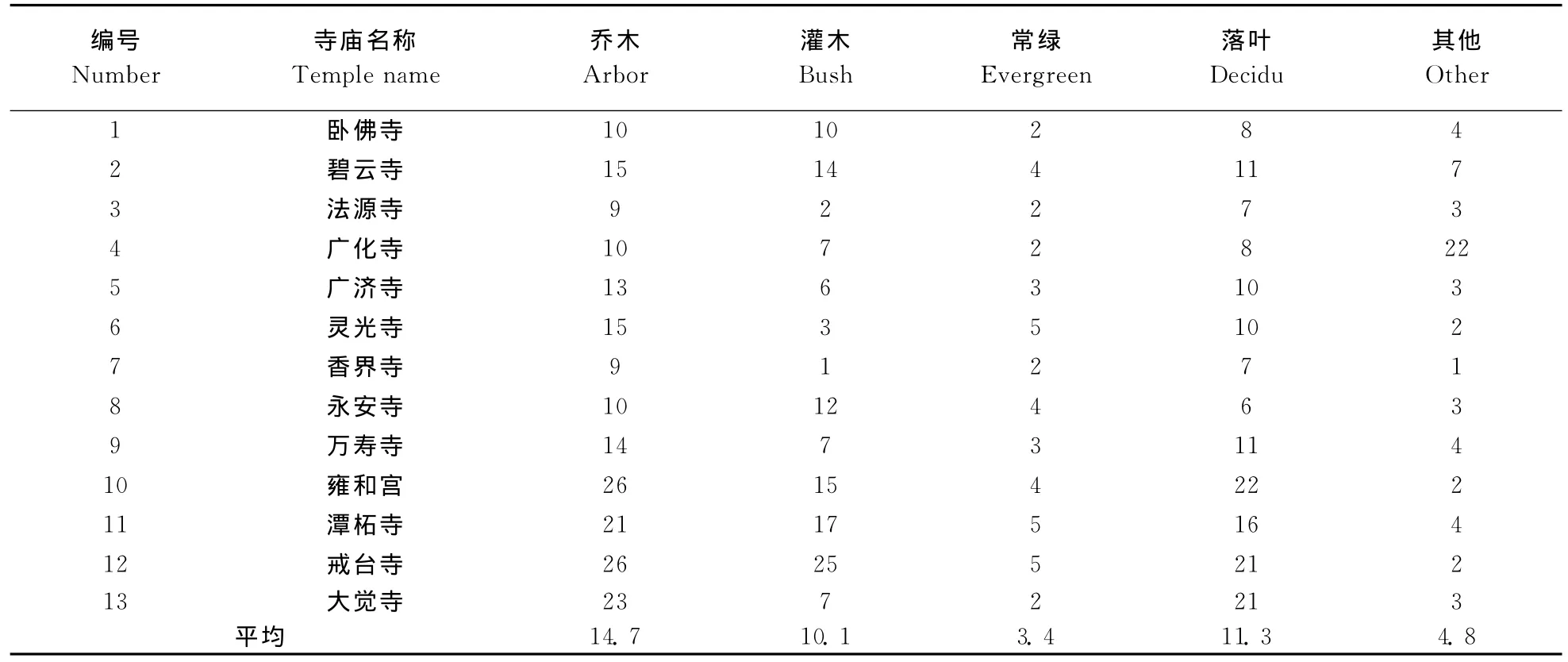

本次共调查北京寺庙13个,其中山林寺庙有卧佛寺、戒台寺、潭柘寺和大觉寺;庭院寺庙有法源寺、广化寺、广济寺、万寿寺、灵光寺、香界寺;佛寺附属寺庙有碧云寺、永安寺;皇家寺庙有雍和宫。调查发现寺庙园林共有100多种常用植物。从植物角度看,寺庙园林植物以乔木和灌木为主,同时搭配少量地被植物和花卉。乔木种类平均每个寺庙在15种左右,其中落叶树种使用种类占多数,与常绿树种的比例达到3∶1以上。灌木树种平均为10种,落叶灌木与常绿灌木的比例也为3∶1左右。而其他种类的植物应用较少,平均为4.8种。(表1)

表1 北京市寺庙园林主要植物数量统计表Table 1 Statisticallist ofthe quantity of the mainly plant in Beijing temple garden

2.2 树种出现频数统计

由表2可见,在寺庙主要灌木植物中丁香的使用频率是最高的,其中暴马丁香(乔木)的使用频数达到69%,其次是连翘和月季,使用频率在50%以上,再次为紫薇、珍珠梅,使用频率都达到38%。从表2中不难看出北京寺庙常用灌木以观花类树种为主。

由表3可见,乔木中国槐的使用频数达到100%,足以证明国槐为北京市树的地位之巩固。其次为银杏,使用频数达到92%,再次为楸树和玉兰,使用频数均为69%。而常绿树种,如侧柏、圆柏使用频数达到85%,油松、白皮松使用频率达到60%以上,龙柏的使用频数为23%。

表2 北京地区寺庙园林中主要灌木种类频率Table 2 The frequency of main shrub species in Beijing temple garden

表3 北京地区寺庙园林主要乔木植物种类Table 3 The varieties of main arbor species in Beijing temple garden

续表3

3 北京市主要寺庙植物的文化内涵解析

3.1 乔木类

3.1.1 七叶树

七叶树为七叶树科七叶树属,其树干挺直,树冠开阔,掌状复叶形态奇异秀丽。七叶树与佛教文化有着很深的渊源,是佛门的一种标志,其寿命较长可达千年以上,又有风水神树之美誉。《大唐西域记》中记载,玄奘从西域不仅带回来大量佛经,也带回了许多植物种子,尤其与佛教有关的菩提树、娑罗树、七叶树等树种;宋代欧阳修在《定力院七叶木》中也写到:“伊洛多佳木,娑罗旧得名。常于佛家见,宜在月中生。”由以上可知我国民间早就把七叶树误作娑罗树,常被植于寺院作镇寺宝树[7]。

七叶树在寺庙中的种植以北京最为广泛。公元566年,印度高僧智约将此树移植到潭柘寺、卧佛寺和碧云寺,乾隆皇帝御碑上有咏颂七叶树的诗歌:七叶娑罗明示偈,两行松柏永为陪。豪色参天七叶出,恰似七佛偈成时。法源寺藏经阁楼前植以高大的银杏与七叶树,使殿堂感到既肃穆又不失生动,渲染了神圣庄严、空灵脱俗、优雅别致的佛家意境;而位于海淀区西北的千年古刹大觉寺,每年5月,七叶树含苞待放,成为吸引游客的景点。

3.1.2 银杏

银杏为银杏科、银杏属落叶乔木,是现存种子植物中最古老的孑遗植物,为我国特有树种,被列为中国四大长寿观赏树种。古代高僧常选用银杏树来代替佛门圣树“菩提树”。《京口记》载:“胜国寺禅堂前银杏一株,可泉上人房之侧,本,人五抱。”同时,各地千手佛皆以银杏木雕成,故有佛指甲之称。唐及唐之前宗教界对银杏树尊称“圣果”“圣果树”。银杏本身就是一本“佛经”,也是一本“诗经”。宋代诗人苏东坡的“鸭脚生江南,名实本相符。绛囊因入贡,银杏贵中州”;陆游的“鸭脚叶黄乌桕丹,草烟小店风雨寒”。除此之外,银杏又称公孙树,寓意家庭和睦。银杏还被视为图腾崇拜的象征。

北京潭柘寺银杏被清代皇帝命名为“帝王树”。大觉寺是北京西山观赏银杏叶的首选之地,有树龄已逾千年的辽代银杏王,与之相对应的是树后,300年的树龄,树的主干周围生成了九棵小树,被称为九子抱母,这是一幅奇特的独木成林的景象。北京西山灵光寺中也有两棵年代久远的银杏,其低调与大觉寺中银杏的高调形成对比,孤植于角落中,但其盎然生意去却毫不减。

3.1.3 国槐

国槐,豆科槐属,原产中国,现南北各省区广泛栽培,华北和黄土高原地区尤为多见。据《西京杂记》记载汉武帝修建上林苑时,群臣远方,各献名果异树,其中槐树就被列为异树贡献了六百多株。宋代苏颂《本草图经》记载:“槐,今处处有之。”其芽变品种龙爪槐也有应用,《天府广记》载月河梵苑中的龙爪槐:“池南入小牖为槐室。古樗一株,枝柯四布,荫于阶除,俗呼龙爪槐,中列蛮墩四”。可见种植国槐在我国古代就已经形成风气。国槐为北京市树,应用较普遍,是北京“活的文物”。今天北京还有许多以槐树命名的地方,比如:槐柏树街、双槐里、槐树胡同、槐抱椿树庵、槐里胡同、槐橱大院、槐树院、双槐树等。

当然作为北京传统文化承载的古老寺庙也多有国槐种植,种植比例达到100%。如:京西戒台寺山门里的“辽槐”;西郊万寿寺门前元代的“万寿槐”;卧佛寺西和樱桃沟交接处古柯院的“明槐”;弘恩寺明代“紫藤寄槐”数不胜数。

3.1.4 松柏

松是松科松属植物的总称,常绿乔木,罕灌木。树形遒劲,树皮斑驳,卵形木质。柏为柏科植物的统称,柏树为常绿乔木。松柏因寿命长而四季不凋,不畏严寒、不畏瘠薄等习性,被世人冠上万古长青、坚贞不屈的美名。关于松柏的审美品格,著名咏颂名句“岁寒,然后之松柏之后凋也”便出自孔子的《论语·子罕篇》。也有近代陈毅元帅的“大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待到雪化时。”松柏杆挺拔而壮观,寿命长而四季不凋,色彩凝重而肃穆,老枝苍虬而古拙,常被应用于我国古代祭祀建筑空间,以彰显空间的肃穆庄严之感。又因其挺拔伟岸、庄严肃穆的形态特征与寺庙的建筑风格与庙宇庄严的氛围相契。

北京寺庙植物应用中松柏大量应用,占植物总比重的36%。主要为油松、白皮松,侧柏和圆柏,以及少量雪松、龙柏。北京法海寺大雄宝殿前至今尚存两株明代的白皮松,分枝较高,树体长满疙瘩,略显老态龙钟,但依旧挺拔,好像两位将军正在日夜守护着大殿;而戒台寺中多植油松,古树苍劲,每一株都有其寓意。尤以天王殿前“凤松”“龙松”最为有名。两树对称种植于殿前,造型犹如龙凤飞舞,颇为壮观[8]。柏树在北京寺庙园林庭院应用较少,多见于香道上或外围成片栽植。

3.1.5 楸

楸,紫葳科梓属,落叶乔木,长寿命树种,我国栽培利用最早的树种之一,古称梓,枝干通直,树姿峻拔秀丽,花色艳丽,有“美木”“木王”的佳名。据《洛阳珈蓝记》载:“斋馆敞丽,楸槐荫途,桐杨夹植,当世名为贵里。”据此可以判断此树在寺庙园林应用也已逾两千年的历史了[9]。又常入文人诗词:“几岁生成为大树,一朝缠绕困长藤。谁人与脱青罗帔,看吐高花万万层。”唐代韩愈如此诗赞的,正是树姿俊秀、花多盖冠的楸树;宋代苏东坡有诗句“倾盖相逢胜白头,故山空复梦松楸”;在元代时有进士段克己的《楸花》诗,诗云:“楸树馨香未曾见,墙西碧盖耸孤陵……”;明代米万钟有诗句“高亭梵阁杂松楸,云尽烟沉翠欲流”。

北京的北海、故宫、颐和园、大觉寺等地到处都可见百年以上的楸树;刚入大觉寺山门不久,在西侧楼阁前栽植着一列楸树,低调而古朴,与大觉寺沧桑建筑风格一起书写着其悠久的历史。万寿寺天王殿前种植百年槐树和楸树,合称春秋树,表达了帝王企盼天下春秋永在的痴心妄想。

3.2 灌木类

3.2.1 丁香

丁香又名鸡舌香,该属植物是落叶灌木或小乔木;大部分供观赏用,有些种类的花是佛教香料中的常用材料。作为审美意象的丁香最早出现在诗人笔下当是由杜甫的《江头五咏·丁香》:丁香体柔弱,乱结枝犹垫。细叶带浮毛,疏花披素艳。深栽小斋后,庶使幽人占。晚随兰麝中,休怀粉身念开始。后有李煜的《一斛珠·香口》:晚妆初过,沉檀轻注些儿个。向人微露丁香颗,一曲清歌,暂引樱桃破。再到在清末《竹枝词》:“都下名花盛海棠,同时作伴有丁香 ”。在我国西北的甘肃、青海等地,由于高原气候的影响,菩提和银杏都不能栽植,佛教弟子就选用暴马丁香代替菩提树。人们称暴马丁香为“西海菩提树”。更有丁香的树皮和叶子能够显示出佛像来的传说。

北京大多数寺庙都有丁香的种植,各有千秋。其中以法源寺内的丁香树最为著名,据传是明代的遗物,印度诗人泰戈尔曾在徐志摩陪同下前来赏丁香。戒台寺中丁香种类繁多,紫丁香、白丁香、暴马丁香应有尽有。每年的4、5月便是丁香花开方的时节,满园中或紫或白,美不胜收。

3.2.2 连翘与迎春

连翘属落叶灌木,株高约3米,枝干丛生,小枝黄色,拱形下垂,中空。迎春为落叶灌木,小枝细长,四棱形,绿色。连翘花早春先叶开放,花色金黄、花朵密集,十分优美,故有“黄花翠蔓俏连翘”的美誉。迎春花期早逢雪愈显精神抖擞,故与梅花、水仙、山茶合称“雪中四友”。唐代诗人白居易在《玩迎春花赠杨郎中》云 “金英翠萼带春寒,黄色花中有几般,凭君语向游人道,莫作蔓菁花眼看。”宋代韩琦诗云“迎得春来非自足,百花千卉共芬芳”。而古籍中有关连翘的最早记载是《尔雅》中被作为中药材。

北京寺庙中常见迎春连翘和山石的搭配。闲步于永安寺内,或在角落,或在路旁,不经意间总有连翘迎春的身影,既丰富了构图,同时也利用枝条的曲线打破了建筑的平直呆板。

3.2.3 珍珠梅

珍珠梅原产于亚洲北部,是落叶灌木,喜阳光并具有很强的耐阴性,耐寒、耐湿又耐旱。珍珠梅以其花色似珍珠而得名,其花语是友情,努力。查阅资料发现古籍关于珍珠梅的记载很少,只在清代乐芳梅《游范湖州记》中有寥寥几笔的记载:“中庭而西,朱阑几曲,东向一轩,颜曰挹翠轩,通春水小舫,舫外植香橼一株,结实累累,霜时黄碧相间,树侧洋桃花做红白二色,下立瘦石几堆,书带萦绕。……其西则腊梅、文杏、天竹、珍珠梅参横利落”。

但对北京寺庙来说它却是必不可少的,也多植于山林寺庙中。香山公园碧云寺中一处闲置的院落中,假山旁的几株珍珠梅,软质与硬质的结合,使小院更加雅致朴素。

3.2.4 紫薇

紫薇,千屈菜科紫薇属,落叶灌木或小乔木,紫薇在我国有千余年的栽培历史,具有颇为丰厚的文化积淀:紫薇树象征“紫气东来”;天文学家认为紫微星代表着至高无上的权威,主管生育和造化又是长寿之木;紫薇花又称“红满堂”,寓意吉祥,故为中国古老的风水庭院植物。紫薇的颜色与古代官员结于腰间的绶带相似,亦称 “紫绶花”。另外,紫薇既耐寒又耐热,古人以此比喻不为世态炎凉、不追求名利、自得其乐的高风亮节之意。白居易有诗:“丝纶阁下文章静,钟鼓楼中刻漏长。独坐黄昏谁是伴?紫薇花对紫薇郎。”人们还常常将紫薇制作成盆景和插花来观赏,把她和虎刺、枸杞、杜鹃、蜡梅、石榴等并誉为盆景中的“十八学士”。

值得注意的是自从北京紫薇园成功移植原生长在南方的古桩紫薇大树以后,古桩紫薇备受京城别墅景观绿化所青睐,紫薇树成为最热门的庭院植物。在北京戒台寺、潭柘寺、卧佛寺、碧云寺中皆有种植。

3.2.5 牡丹与月季

牡丹为毛茛科芍药属,落叶灌木,有“花王”、“富贵花”之称;月季属蔷薇科直立灌木,又名月月红。在佛教传入伊始佛事插花多用莲花,但随着佛教的中国化与世俗化,逐渐就有了在佛像前的瓶子里插应时花卉,以示虔诚之意,称为“佛花”。自唐代始,牡丹也逐渐应用于佛事插花中,且形成两种不同的风格[10]。唐代卢楞迦绘《六尊者图》中,绘一罗汉旁,置一竹制花几,上有花缸插大小两朵牡丹,花色纯白清洁,于寂然中体悟禅意。唐宋以后,随着当时牡丹的兴盛,在各个寺院的庭院、案头都可以看到牡丹的芳踪。《群芳谱》说月季“逐月一开,四时不绝”。杨万里的《月季花》诗有:“只道花无十日红,此花无日不春风”。月季原产在中国,因月季四季常开而民俗视为祥瑞,有“四季平安”的意蕴。月季与天竹组合有“四季常春”意蕴。

在北京寺庙中牡丹常植于高大的乔木之下,三五成簇。北京广济寺将牡丹种植在绿篱之中,栽植在古树下,或若隐若现或简单直接,极具趣味性,正如牡丹的品格低调中的高贵。月季或依附于建筑种植,或做道旁绿篱。而在庭院寺庙中月季多以盆栽形式种植,花色多以粉色此类淡雅的色彩为主。

3.3 其他

3.3.1 净土世界——莲花

莲花是佛教的重要符号和吉祥物,为佛教中“五树六花”中六花之一。根据《佛陀本生传》记载,释迦佛出生后“步步生莲花”;成道后,起座向北,一步一莲花;每当他传教说法时,坐的是“莲花座”,坐姿也成“莲花”。所以在寺庙和古塔等佛教建筑中,雕刻着莲花。一般佛堂里被供奉的持莲观音,还有卧于莲花丛中的莲卧观音[11]。也称佛国为莲界,佛寺为莲宇。莲花入诗亦入画,南宋诗人杨万里咏叹荷花“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”仔细揣摩诗的题目《晓出净慈寺送林子方》,寺庙与荷花联系起来,有了更深一层的寓意[12]。在绘画方面,尹白是绘画水墨荷花的先驱者。明代徐渭,大刀阔斧般为水墨写意花卉另辟新径,他作《墨花九段卷》中有荷花一卷。系用泼墨法,唯情所致,或欹或正;或浓或淡,淋漓尽洒,一挥而就。画旁题诗一首:“拂拂红香满湖,采莲人静月明孤。空余一支徐熙手川,收拾风光在画图”。正与佛教中“众生世界海,依住形相、苦乐净秽,皆是众生自业果报之所庄严,不从他有”相符。

3.3.2 麦冬

麦冬为百合科沿阶草属多年生常绿草本植物。吉祥草为百合科吉祥草属,又称观音草,多年生草本,穗状花序,浆果红色。《大日经疏》卷十九中记载:“西方持颂者,多用吉祥茅为籍也。此有多益处,一者以如来成道时所坐故,一切世间以为吉祥,故持诵者藉之,障不生也。”吉祥草自古就被看成神圣的草,是宗教仪式中必不可少的。在印度,自古视此草为神圣象征。每逢举行各种仪式,就编成草席,上面放置种种供物。又因其叶片锋利,碰到皮肤容易被划破,躺卧在此草上,就会受伤。所以行者在空闲寂静处和清净房中,也常常以吉祥草为坐卧之具,提醒修行之人不要贪图安逸,是一种有助于修道精进的植物。由于吉祥草不耐寒,北方寺庙常以形态特征相似的土麦冬代替被大量栽培应用在寺庙。

3.3.3 玉簪

玉簪为百合科多年生宿根草本花卉,原产中国,1789年传入欧洲,以后传至日本。是较好的阴生植物,在园林中可用于树下作地被植物。关于玉簪的最早印记就要从商纣王妃子难产,因玉簪而顺产的传说开始。玉簪不仅拥有美丽的传说,更为历代文人所喜爱:最早咏玉簪的诗作是公元5世纪时,南朝梁武帝大同年间沈满愿所写乐府诗《咏步摇花》:“珠华萦翡翠,宝叶间金琼。剪荷不似制,为花如自生。低枝拂绣领,微步动瑶瑛。但令云髻插,蛾眉本易成。”最后到现代-宋子枫的“六片尖尖抱雪魂,秋风有待月移痕。仍怀百媚冰三寸,巧饰罗巾半倚门。”历经时代变迁,人们对玉簪的喜爱和栽植从未退减。北京寺庙对玉簪十分偏爱,种植频率达到64%,无论是山林寺庙还是庭院寺庙都广泛栽植。庭院寺庙中玉簪一般做地被花卉或盆栽花卉种植,北京法源寺刚进山门丁香树与树下一丛丛玉簪高低呼应,烘托出寺庙的安静惬意;山林寺庙北京戒台寺和大觉寺中,玉簪与芍药组合成八卦图或其他图案,混合种植,使植物的人文气息更加浓重。

3.3.4 竹

竹是禾本科的一个分支竹亚科的总称,分布在亚热带地区,又称竹类或竹子。与佛教相关的主要包括:紫竹(观音竹)、佛肚竹、罗汉竹与方竹。竹是中国园林的重要植物,在寺庙受到传统文化和佛教文化的双重滋养。佛教关于竹最早的记载要从“竹林精舍”说起。《大唐西域记》卷九中记载:古印度有位皈依佛教的豪贵,将自己的竹园捐献给,布施给释迦牟尼居住和传教,称 “迦兰陀竹园”,成为印度佛教寺院觞滥。由此,“竹林精舍”就成了佛教寺院的代名词。我国的禅诗是竹与禅高度融合的典范,禅诗中蕴含着竹意、竹境、竹趣。唐朝常建作《题破山寺后禅院》:清晨入古寺,初日照高林。曲径通幽处,禅房花木深。北京寺庙中以早园竹和黄槽竹的应用为主。北京潭柘寺猗玕亭后是清康熙皇帝于康熙三十七年赐给潭柘寺的金镶玉竹和玉镶金竹(黄槽竹),分列在左右两侧,如今已经繁衍成林,苍翠浓郁与古老的房屋相掩映,其景象宛若南方一般。北京植物园卧佛寺中,竹子成为寺院重要的景观,和精美的佛教雕塑相得益彰,和梵音、佛曲、缭绕的香烟水乳交融,构成了一幅巨大的浑然天成的山水画卷。

4 结语

通过调查发现:北京寺庙在植物配置中常绿植物以庄重肃穆的松柏为主,应用寺庙占寺庙总数的36%。配合多种落叶树种,虽然种类较少,但种植数量多,以北京当地树种的国槐的种植为主,种植率达到100%,同时又尊重佛家文化广泛栽植玉兰、七叶树和银杏。相对于乔木来说花灌木的选择更为丰富,平均应用种类达到14.8%。

作为中国古典园林三大类型之一,寺庙园林是佛教信仰的直接产物,同时也是人们对所向往的理想生活的物化载体。北京寺庙植物的选择在考虑植物的生物学习性和生态学特性的基础上,更加注重人文性,即植物的文化内涵[13]。北京寺庙种植在充分应用当地树种根据其特定的历史和所处环境,在尊重寺庙植物本身的文化内涵的基础上,将寺庙文化与城市文化深入结合,突破植物配置的局限性,形成了具有北京特色的独特景观效果和更为丰富的寺庙植物文化内涵。

[1]金荷仙.论寺庙园林及其植物造景特色[D].北京:北京林业大学硕士论文,1995.

[2]方立天.中国佛教与传统文化[M].长春:长春出版社,2007(7):90.

[3]杨钊.北京地区寺庙园林植物景观研究[D].东北林业大学硕士论文,2011.

[4]王同祯.寺庙北京[M].北京:文物出版社,2009:49.

[5]周维权.中国古典园林史[M].北京:清华大学出版社,2000:20.

[6]孙敏贞.北京明清时期寺庙园林的发展及其特点[J].北京林业大学学报,1991,14(4):70-76.

[7]金荷仙,华海镜.寺庙园林植物造景特色[J].中国园林,2004(12):50-56.

[8]杨炫之.洛阳伽蓝记校释[M].北京:中华书局,1963:50.

[9]袁洁.佛教植物文化研究[D].浙江农林大学硕士论文,2013.

[10]诸葛铠.佛教艺术对中国花卉装饰的影响[J].民族艺术,2004,(2):51-58.

[11]刘善修,霍美定.寺院园林花卉探源[J].广东园林1991,(2):29-32.

[12]朱娅.宗教与园林[J].艺术与设计,2012:65-67.

[13]颜玉璞,李冠衡,马志明.浅谈寺庙园林植物景观的设计与营造[J].山西农业科学2008,36(4):91-92.