政府史视野下抗战时期国统区粮食危机原因再探析——以四川省为中心的考察

■黄雪垠

抗日战争进入相持阶段后,国统区爆发了严重的粮食危机。这场危机造成民食短缺、军粮供给困难,严重地影响了后方稳定和前方抗战。对于引发粮食危机的原因,不仅时人有深刻分析,后来的学者对此也有专文探讨。归结起来,他们大多认为粮食减产、成本增加、通货膨胀、囤积居奇等引发了粮食危机。物价飞涨、粮食紧缺本是战时政府面临的困境,但笔者发现,国民政府严重缺乏危机处理的能力,不能有效应对挑战。正是因为政府低下的行政执行力,导致法令无法有效执行,才使粮食危机酿成并造成严重影响。本文将以粮食危机程度最严重的四川省为例,从政府有效性角度切入,阐释说明。

一、四川粮食危机的爆发及其程度

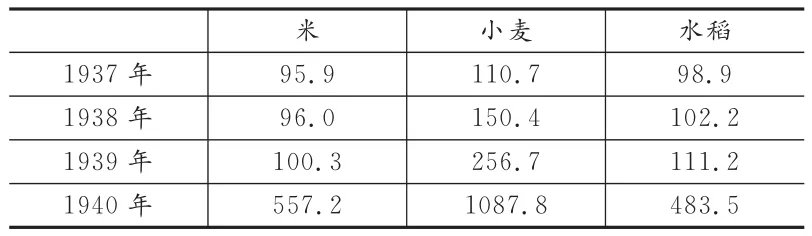

四川粮价自1939年底开始上涨,至1940年时已成不可遏制之势。其时国统区粮价均呈上涨趋势,“惟升涨之程度不同,而以四川为其顶点。四川粮价不特为全国各省最高峰,且其与各省粮价之实际距离,相去极远”[1]。1940年8月全国粮食管理局成立,负责统筹全国粮食产销储运与调节,但“主要是为稳定四川粮价之稳定”[2](P399),四川的粮食危机严重程度可见一斑。具体可参见表1、表2。

表1 成都平原区市场1937-1940年主要粮食平均价格指数(1937年1月至6月平均=100)

从表1可知1940年作为四川省粮食主要产地的成都平原,其粮价指数相较于1937年,大米、小麦、水稻分别增长了约6倍、10倍、5倍。从表2可知,自1940年开始,国统区九大重要城市的米价普遍猛涨,尤其以渝市涨幅最大,高达近26倍。1940年7月8日,成都市每石米售价100元,9日108元,10日115元,到10月1日涨至200元。[3](P120)三个月内粮价涨了两倍,这种涨幅不可谓不迅猛。

表2 1937—1941年各重要城市中等食米每斗价格指数表(1937年上半年=100)

粮食作为民众生活的必需品,粮价的急剧上涨,给百姓生活带来了极大困难,其中尤以公教人员和城市居民为甚。1940年四川省大邑县政府召开的春季行政会议上,是否提高公教人员的工资成为讨论的焦点之一。大邑县教员平均月工资为10元,1939年一斗米价格为2元左右,到1940年时一斗米7元的价格已经让教师生存困难了。连大邑县第三区区长都要抱怨:“如此之粮价,叫我们如何生活?”[4](P11)在陆军总部供职的大邑县人黄唯乐写给家人的信中说道:“七月起,先后有几个老乡寻到我,告知老家粮价一日一涨,每月寄回去的钱所买之粮食越来越少,已经出现无米可买的情景,还需要在乡下亲戚那里购买红薯菜叶充作主粮。不知家中情景如何?前日与部里的同事小聚,得知粮价还要继续上涨,我又借了些钱一并寄回,尽可买做粮食。可一日无银,不可半天无粮。”[5]由此可见,畸形的粮价涨幅严重影响了人民的生活。

另外,粮价上涨已经成为推动物价上涨的主要原因。“领导后方现今一般物价者,不是汇价也不是币值,而是粮价。”[6]畸形的粮价涨势势必进一步加剧物价上涨,引发严重的经济危机。此外,四川省担负着抗战时期“民族复兴”的重任,又有大量的政府机关及文教机构驻扎,超出常轨之外的粮价涨势严重危害到国民党统治的稳定。冰冻三尺非一日之寒,如此严重的粮食危机也绝非一日形成,深入探析其原因,发现自1937年抗战爆发到1942年粮食危机达到高潮,这期间政府在涉粮问题的处理上一直存在若干问题。国民政府早在抗战初期就有囤粮的预案,也颁布了一系列法令试图控制粮价的过快疯涨,但这些法令政策在执行层面遭遇到重重阻碍,成为一纸空文。

二、政府在粮食危机中的应对

(一)四川政府未能如期完成囤粮计划

当粮价波动过巨时,政府本可调集囤粮平抑市价,但1940年四川省政府却没有囤粮可以投放市场。究其原因,则要追溯至此前粮食囤购的失败。抗战初期国民政府即颁布《战时粮食管理条例》《战区粮食管理办法大纲》《非常时期粮食调节办法》等法令,意在管理调配粮食。1939年为避免四川省丰收成灾,蒋介石令政府拨款在川收购粮食,后来又放农贷10 000万元充裕农村经济。既如此,为何四川省政府仍无储粮?

四川省的主政者自恃本省物产富饶,且在1937年“大灾之后,仍未演成粮荒,有此凭借,遂疏远图”。1937年成立的四川粮食管理委员会曾试图举办市场调查,“原有更进一步之规划;究以牵制,调查且未继续”,该会也曾试办运销和代购军粮,终因“人事不足,事务骤增,最后未能付诸实施”。[7](P62)

1938年四川省有办米60万包的任务,农本局与四川粮食管理委员会合组四川购粮委员会,该会资金由中央地方分任。中央的资金虽经陆续拨足,而地方分担之资金则始终未有着落。资金不足而数量过巨,不能直接向市场采办,四川省政府与各县磋商后,直到1938年底才制定出计划,中央负责资金始于此时由国库署发出支付通知。而川省粮价自1938年10月后涨势有增无减。各县以粮价高涨,请求速汇资金且要求增价。国库支付通知虽发,而时值公库法于1939年1月开始实行,依法领款又须重订手续。磋议再三,第一批资金陆续汇达各县已在1939年3月上旬。由此,1938年囤粮计划宣告失败。

1939年待各县收到款项之后,粮价早已大涨。各县政府纷纷要求增价,地方团体也要求减免军粮或按市价征购。四川省政府亦深韪其说,转代申诉。“各县县长上格省议,下顺舆情,初则继续要求,继则竟同要挟,终至坐待观望,而四处购粮会汇款又不克及时汇足,催促虽力,其效甚微。且资金有限,如再续允增价,则须宽筹财源,然而无法;不允相持愈久,变化更不可测。”[7](P62)由是1939年四川省仍未完成囤粮计划。到1940年四川省仅囤粮100万市石,而实际集中的不过70万市石。

四川省囤粮计划的流产除了因为资金未能及时到位、省县政府办事拖延外,也与川政统一之初,各县为维护自身利益而与省府抗衡有关。省府分配给各县的购粮指标大多遭到抵制。县政府借地方士绅的名义呼吁省府减轻地方负担,屡次借口资金不足或粮价又涨,要求省府改变计划。省府则以囤粮计划原为中央牵头,因此也采取观望态度,把各县的呼吁呈行政院或国府,要求增加款项。1939年四川省大邑县政府召开的春季行政会议中,县府以商会名义向省府申诉,省府的批示则以大邑县为“故刘主席之家乡,应作表率”的商量语气,商请该县尽量完成囤粮计划。[8]阆中县也以同样的方法要求商会一再申诉,“前遭赤祸,继而天灾,政府应体恤地方”[9]。省政府则夹在其中上下周旋,时而照顾地方,时而应付中央。因此,中央布置的囤粮任务一直未能完成,导致在1940年粮食涨价初现端倪之时,四川省政府无粮可调,只能任凭粮商哄抬价格。

四川省政统一于1935年,此后虽经整顿,互调各县县长、开办县政人员训练班、加强省府合署办公,省内行政系统日趋统一。但不抵防区制遗患甚多,各地方实力盘根错节,直到1940年底张群主政四川前,四川省行政系统都未能完全有效地发挥行政作用。且行政机构虽然新置,但基层行政人员仍旧未能“新化”,新瓶装旧酒的制度自然不能有效发挥作用。

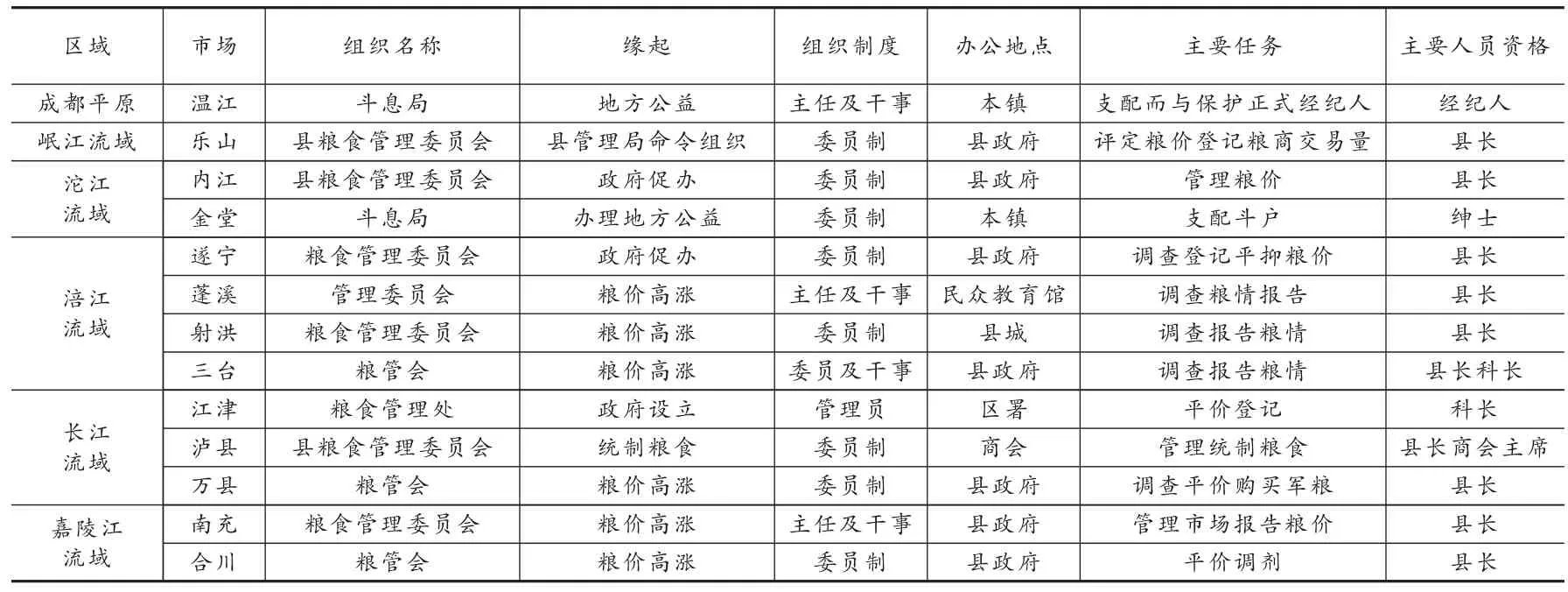

(二)地方粮政机构设置混乱,效能缺失

健全的行政机关,为实施良好政策的先决条件。根据1937年颁布的《战时粮食管理条例》,战时粮食管理局为全国管理粮食的最高负责机关,但全国统一的粮政机构并未如期设置,负实际责任的“农产调整委员会”也并未对粮食管理采取什么措施。[10](P123)直到1940年8月,为了应付日益复杂的粮食问题,才成立全国粮食管理局。在各省设粮食管理局;各县设粮食管理委员会,隶属县政府,以县长为主任委员;乡以下设粮管干部。[11](P278-285)虽然“粮食机构,始独立成一系统”,但县级粮政机构设置仍十分随意,其组织名称、组织制度、主要职能等均未纳入“正规行政系统之内”。[12]

表3 1940年四川省十三市场粮食管理机构表

从表3可知,四川省主要粮食集散地的五大流域及成都平原,其粮食管理机构的设置并不统一,职能也不尽相同。如在温江和金堂叫“斗息局”,合川、万县、三台是“粮管会”。这些机构有的负责报告粮情,有的负责统制粮食,有的则只负责支配斗户。1940年以前川省粮食机构“组织散漫、权责不专,粮政推行未能尽利”[13](P341),此言可谓不虚。1941年9月,四川省政府依法另行组织省粮政局,裁撤各县市粮食管理委员会,于县市政府内设立粮政科,专门负责粮食管理工作,以期系统分明。虽然机构进一步改组,粮政机构权责加大,但时任四川省主席张群1942年7月仍批评粮政管理问题丛生,“各县市局办理存粮调查,过于敷衍,调查大户,亦诸多不实不尽”[14](P276)。 直到1943年情况仍未得到有效改善,“粮食机关三年以来受各方影响变动频繁,迄今未能建立永久而统一之体制,其本身常在动荡中,一切组织人事何从使其健全,而其所负征收储运军公粮等配拨业务上之责任异常艰巨,悉力以赴,未遑他愿”[15](P57)。

专门人才的短缺滞碍了粮政机构效能的发挥。粮食危机爆发后,中央政府和四川省府相继制定相关法规,试图控制粮价,比如中央颁行的《粮商登记规则》《粮食市场管理办法》等,四川省粮管局颁布的 《管理粮食业商人暂行办法大纲》《管理粮食仓库暂行办法》等。然而要把以上法规落实,省、县、乡镇、保甲都需要配备大量专门人才。全国粮管局也认识到人事的重要,调集大批中央警官学校学生,训练后分派各县粮食管理委员会担任干部工作。四川省也大力调训专门粮政人才,但仍不敷使用。1940年四川省各县虽然相继成立粮食委员会,“惟关于调查管理技术人员,多尚未奉派到县,故粮食管理工作,尚未着手进行”[16]。1941年四川省设立1400多个粮食征收点,但粮食部长徐堪仍然感到办理粮政十分困难,其原因除了交通运输不便外,就是各县办理粮政人员的经验不足。[17](P23-24)正如时人感叹:“川省各地粮食管理机构表面上虽大体完备,而真正能照规定实行管理的却很少,甚且有不少的人员假借权力,营私渔利,匪特未能收管理的成效,且足以增加粮食供销的失调,刺激粮价的上涨。”[18](P247)

粮食管理机构未能及时设立和健全职能,基层粮政人员严重缺乏,使粮政机构不能有效发挥管理职能。在粮价猛涨后,政府自然也就不能及时掌握粮情,监控和调配粮食流动,从而导致粮食危机进一步蔓延。

(三)政府对银行涉粮弊案处理失当

太平洋战争爆发后,上海、香港大批游资流入后方从事粮食囤积,致使价格飞涨。银行不但为囤购提供资金,更为其提供仓储便利。1940年8月施行的《非常时期管理银行暂行办法》第七条规定:“银行不得经营商业或囤积货物,并不得设置代理部、贸易部等机构,或以信托名义或另设其他商号, 自行经营或代客买卖货物。”[19](P652)然而当时的情况却是银行大肆利用资金便利从事粮食囤购,政府却未能严格按照法令处理这些涉粮弊案,因此无法肃清囤积居奇的资金来源,导致粮价居高不下。

此时发生的四川省银行遂宁分行、重庆银行遂宁办事处(简称遂宁重行)囤积案便是一个典型。1941年12月,成都经济检查大队查获的“遂宁重庆银行代理重庆庆昌公司买卖货物往来函件”显示,遂宁重行长期充当庆昌公司的“分庄”,利用银行资金大量囤购菜籽、大米、布匹等生活物资。财政部调查人员认为“该行代客买卖实违反本部第一次管理银行暂行办法第四条及修正办法第七条之规定,似应依法惩处”。但由于国家总动员会议的干涉,从1942年5月至11月长达7个月的时间里,财政部与总动员会议对该案的处置各执一词,最后这个轰动一时的大案竟以“不予追究”结案。[20]

1942年5月发生的四川省银行酉阳办事处囤积案中,财政部吸取了遂宁案的教训不再轻易插手,而是“先令总行查办”,再“移送总动员会议查办”。在相互推诿后,财政部与总动员会议均未派员亲自查办,而是责成酉阳办事处的上级部门四川省银行总行查办,其结果自然是“虽经多方调查,亦未获得证据”[21]。当湖南省慈利县银行被控非法囤购时,财政部干脆以“道途遥远不便派员彻查”结案。[22]这样的处理办法竟形成惯例,在此后发生的荣县银行囤购案、四川省银行宣汉办事处囤积案、苍溪县银行、合川县银行、璧山县银行、双流县银行、富顺县银行、丹棱县银行、南川县银行等的囤积案中,财政部大多是责成其上级主管部门查证,其结果也不出“所控不实”的滥调。

为政在人,银行职员参与营私舞弊导致法令难行。根据《非常时期管理银行暂行办法》第十二条规定“官办或官商合办之银行,其服务人员一律视同公务人员, 不得直接经营商业”[19](P653)。但银行工作人员趁职务之便从事囤购已成一时之风气。在成都经济检查队1941年11月22—25日所查获囤积案件一览表中,郫县川盐银行、成都川康平民银行、新都县银行、聚兴诚银行共被查获囤积大米7300双市石、菜籽20 159双市石,但最后并未对银行的主管人作出处分。[23]四川省银行副经理张子黎利用行款设立商号,资本达千万元以上,该行的高级职员大多是其股东,牵涉的行庄商号多达20家。该案早在1942年即上报财政部,到1947年四川省银行董事长邓汉祥仍在申诉张子黎把持行务。[24]1945年7月,四川省政府调查认为成都附近的菜籽价格波动过巨,其原因就是四联总处原料购办委员会、中 (国)中(央)交(通)农(业)四行及中央信托局斥巨资争相购买所致。[25]国家主要银行尚且如此罔顾法令,各地方银行自然上行下效。蒋介石认为:“在县里只须严办几个有势的为富不仁之徒,粮食问题自然可以解决。”[26]然而这样的办法“事实上亦不易执行”,其原因即是这些囤户“多系地方士商富室巨绅驻军,甚至机关法团”。[13](P393)由此可见,政府在银行涉粮弊案中,主管机关职责不清,相互推诿,未能公平处理。无法肃清囤积居奇的资金来源,那么市场粮价被恶意哄抬也就不可避免。

(四)政府未能有效应对民众对缺粮的恐慌情绪

在舆论宣传上,政府未能及时辟谣,使轻微旱灾即引发民众对缺粮的恐慌。“人民心理的恐慌是加深粮价波动程度的主要原因。常常为着莫须有的事情,大家便信以为真,始而互相传播,终而自相惊扰,授予粮户粮商以操纵居奇的机会。”[27]“地方父老的经验,四川经过两三个丰年之后,就要有次旱灾。……而冬春之交又的确少雨, 于是更加重了人们的忧虑。”[28]1940年四川省局部地区发生轻微旱灾,从而引发民众的强烈忧虑。但对缺粮的谣言,政府并未及时加以澄清。直到1940年下半年粮价涨势不可遏止时,中央政府的相关人员和四川省府要员才开始强调“今年丰收,各省雨水调合”[29],“平抑全川粮价,省府已具最大决心”[30],“省府鉴于二十六年之经验,对于去雨绸缪之措施,已有具体推行办法”[31]。然而此时,囤积之风已蔚为大观了。

在打击囤积居奇的问题上,四川的地方要员常发表一些与中央政令相悖的言论,使民众无所适从,导致政令执行大打折扣。1941年6月,川康绥靖主任邓锡侯竟公开声称:“我认为要全盘解决粮食问题,使今后全川各销区,不再感受粮食的恐慌,粮价的涨跌,政府能够把它节制住,最好是准许大家公开囤积,奖励大家囤积,但是有一个限制,就是要向政府登记。”[32](P39)

此外,政府未能有效应对抢粮骚乱的突发事件,进一步加剧民众恐慌情绪。时任成都行辕保安科长李又生呈报1940年3月“成都抢米风潮经过”显示:“川省因天旱,奸商囤积居奇,米价飞涨,群情愤怨,成都一般贫民,即有蠢蠢不安之象。……晚八时(1940年3月14日——笔者注)发生暴乱,事发之始,仅有八、九人在南门外倡率,贫民愤米商之高抬时价,沿途逐渐啸聚(警察及当地哨兵亦同情彼等初亦未加制止),由数十人而数百人,并转移目标于银行仓库……当饥民沿途抢劫啸聚至重庆银行时,已有三、四千人,狂呼乱叫,捣毁窗壁。”[33](P276)此次抢米风潮由最初的少数人“啸聚”到三四千人,期间未见任何政府机构相关人员出面疏导或制止。1940年4月13日,因传言当地商会不再售米给外省人,导致外来难民一日之间把阆中城里大米争购一空,继而引发了持续半个月的抢购之风。阆中县政府竟然声称“此事与政府无关,请商会酌情处理”[34]。1941年6月成都市再次发生大规模抢米骚乱,蒋介石亦忍不住斥责四川省主席:“岳军兄对于贯彻粮食政策筹划粮食供应,更应力排浮议,毅然担当……应痛彻反省。”[35]

面对来自沦陷区的民众大量涌入,政府缺乏有效的应急方案,缺粮的恐慌已经不可避免。而在突发事件的处理中,地方政府更是对自己的职责无知,放任谣言、恐慌情绪蔓延,最后野蛮地诉诸暴力。这必然引起抢米骚乱、囤积居奇,甚至是武力反抗。

三、国统区各级政府应对粮食危机失当之检讨

综观上文,粮食危机的爆发和加剧,各级政府应负主要责任。所谓战事未开,粮草先行,抗战伊始,国民政府及四川省政府对可能出现的粮食危机缺乏充分准备,也低估了囤积、运输、管理粮食的难度。中央政府资金准备不足,四川省政府亦轻视中央政令,各县政府也多敷衍塞责,导致囤粮计划未能如期完成。此时的粮政机构设置混乱、人员短缺,使得政府无法及时掌握粮食运销及买卖情况,行政监管的缺位,势必让粮食市场陷入混乱。当粮食危机爆发,政府也未能有效阻止危机的蔓延与加剧。在银行弊案的处理上,主管部门职责不清,互相推诿包庇,囤积居奇之风不能有效控制,则加剧了危机的扩大。最后,在处理抢米的突发性事件时,地方政府明显缺乏危机处理能力,暴力镇压只能进一步引发恐慌。湖南、陕西、广西、云南等省也都有同样情形,在湖南岳阳县,政府官员、内迁人员、难民、军队相互争夺粮食,以致“数部互殴之事,迭见不鲜”[36]。可见当时政府应对粮食危机的束手无策,不独四川如此。

行政执行力的强弱体现出政府有效性的高低。抗战初期政府即颁布《战时粮食管理条例》,其后又有大量法令法规颁行,但政策要靠行政系统不折不扣地执行,才能使之转化为政府治理的现实表现。亨廷顿认为:“各国之间最重要的政治分野,不在于它们政府的形式,而在于它们政府的有效性程度。”[37](P51)芬纳纵观人类的统治历史,提出“执行系统”(delivery systems)是否有效直接影响政府的统治效果。[38]注重行政系统有效性研究的政府史,可以从另一个维度审视中国政治现代化成败之原因。[39]

粮食之不足,或者说难以集中,的确是战时政府面临的一大难题,但未能及时控制危机扩大与蔓延,则“在人谋之不周”[40](P552)。战时政府的工作不但从数量上增加,从质量上更要求高效。英国的“凯恩斯主义”、美国的“罗斯福新政”都是通过扩大行政权力来化解战时危机。①作为关系国计民生的粮食问题,国民政府在政策执行上心有余力不足的表现,恰好暴露出行政系统的脆弱无力。同样面临粮食短缺,共产党领导的根据地政府预防和处理危机的效果远胜于国民党政府,而其行政系统的现代化、其行政人员的能力与素质及颁布的关于粮食管制的法令都远低于或少于国民政府。②原因是多方面的,亦不在本文的讨论范围中,但这可以说明,国统区粮食危机大爆发的原因并不能完全归结为战争的因素,必定有其国民党政府自身的原因。

如果说抗战时期国民党是一个“弱势独裁”的党③,那么国民政府也是一个“有限”政府。当然,其“有限”并非出于民主的意愿,而是其行政系统能力有所不逮造成的被动“有限”。“有事而努力不称,有权而机构不副。机构既设,而人事不及配备。人事已备,而培养不以其时。欲其速赴事机,克奏全效,虽有贤者,亦难为力”[7](P65),这就是当时行政系统的真实写照。

国民党建政后,“让政治上轨道”[41]的呼声一度甚嚣尘上,此时行政改革的目标“一是提高行政效率,二是澄清吏治道德,三是节省国家经济”[42](P471)。全面抗战爆发后,蒋介石更迫切希望用科学管理方法,延揽行政管理的专门人才④。不单任命注重地方行政的政学系核心人物张群为四川省主席,还要求他“对于苏俄之行政效率增进方法多加实际考查”[43]。然而,从抗战时期国统区各级政府在粮食危机中的应对来看,经历过“革新”的行政系统并未表现出应有的高效率与科学性。

究其原因,政府行为除了受国民党政治影响和制约外,在其行政现代化过程中,虽然学习西方现代的行政理念建立了日趋完备的行政体系,但是传统的强调“差序格局”的依赖型的权威人格并未改变。马克思·韦伯认为:“在现代的国家中,真实的政府所以能使其自身发生效力者,既不在于国会的辩论,亦非由于皇帝的敕令,而实系于有关日常生活的行政事务的推行,这事必操于文官的手中。”[44]当时的行政专家甘乃光也认为:“近年来中国行政组织——最少是重要机关的行政组织——已在现代化的行程中,但行政机关的内部组织和他的运用却很成问题,亟须加以考究。”[45](P53)人情关系、地域、派系、权谋仍旧具有强大的生命力,这些行为让行政系统严重偏离了工具理性,成为谋取利益的工具和宣示权威的载体,严重削弱了政府有效性和合法性。国民政府亦如晚清政府一样,由于“政府政策、措施在推展方面的变形与失灵,最终走向政策本意的反面”[46],其统治崩溃也就是必然的。

注释:

①虽然也有文章认为战时过分扩大的行政权力干扰了正常的市场机制,导致自由的市场机制与政府统治行为发生冲突与较量,结果只能促使黑市经济泛行,腐败大规模滋生,但此种结论是基于对市场和交易制度较为完备的广东省的考察。霍新宾:《市场机制与政府行为——抗战时期广东国统区粮食市场管理的个案考察》,《抗日战争研究》2004年第2期。

②参见郝银侠:《抗战时期国共两党粮政之差异性研究》(《求索》2011年第5期)、《抗战时期国共两党粮政之相似性研究》(《宝鸡文理学院学报(社会科学版)》2013年第8期)。

③参见王奇生:《党员、党权与党争——1924—1949年中国国民党的组织形态》,上海:上海书店出版社,2003年。

④1940年2月29日蒋介石电陈布雷:“研究行政效率与科学管理方法之人士,如在扫荡报发表意见之钟自答,若大公报发表意见之王尔道、石渠阁等等,请派人留心联络考察,如其可用则尽量收罗,使之专门研究及制拟实施方案以及发起科学管理运动会,提倡并使中央各院部会署促进其实施为要。”《蒋介石手令》(二),台北:“国史馆”,典藏号:001-016142-0019。

[1]杨寿标.四川粮价问题[J].中农月刊,1941,(7).

[2]夏宗绵.四川省粮食价格之研究[A].秦孝仪.革命文献:第111辑[G].台北:文物供应社,1987.

[3]周开庆.民国川省纪要[M].台北:四川文献月刊社,1972.

[4]大邑县二十九年春季行政会议记录[M].大邑:四川省大邑县政府,1940.

[5]黄唯乐往来文书[B].大邑:四川省大邑县档案馆,档案号:5--151.

[6]金天锡.论粮价高涨对于物价的影响[J].财政评论,1941,6(2).

[7]翁之镛.当前粮食问题之剖视[A].秦孝仪.革命文献:第113辑[G].台北:文物供应社,1988.

[8]春季行政会议记录[B].大邑:四川省大邑县档案馆,档案号:15(商会)--72.

[9]阆中县府关于按期召开县政会议情况[B].阆中:四川省阆中市档案馆,档案号:秘书室--12.

[10]王洪峻.抗战时期国统区粮食价格[M].成都:四川省社会科学院出版社,1985.

[11]侯坤宏.粮政史料:第一册[G].台北:“国史馆”,1990.

[12] 徐 堪.抗 战 时 期 粮 政 纪 要 [J].四 川 文 献,1963,(12-12).

[13]中华民国史档案资料汇编:第五辑第二编(财政经济·九)[G]南京:江苏古籍出版社,1998.

[14]张群.张岳军先生在川言论选集[G].高雄:高雄四川同乡会,1968.

[15]粮食部对五届十二中全会报告[A].秦孝仪.革命文献:第111辑[G].台北:文物供应社,1988.

[16]张清源.四川第七行政督察区的粮政[J].现代读物,1941,6(7-8).

[17]徐堪.最近之粮政[A].秦孝仪.革命文献:第110辑[G].台北:文物供应社,1987.

[18]粮价管制之措施[A].秦孝仪.革命文献:第110辑[G].台北:文物供应社,1987.

[19]重庆市档案馆.抗日战争时期国民政府经济法规[G].北京:档案出版社,1992.

[20]经济检查大队检查川省行遂宁支行及重庆、美丰银行仓库囤积事件有关文书[B].南京:中国第二历史档案馆,档案号:三(6)817.

[21]四川省银行酉阳办事处囤货居奇文件 [B].南京:中国第二历史档案馆,档案号:三(6)821.

[22]湖南省银行慈利县办事处囤积案[B].南京:中国第二历史档案馆,案卷号:三(6)3225.

[23]成都经检队查获成都、郫县、新都等地川盐、福川银行囤积货物案及有关文书[B].南京:中国第二历史档案馆,档案号:三(6)849.

[24]四川省银行经理张子黎等营私违法案 [B].南京:中国第二历史档案馆,档案号:三(6)847.

[25]四川省府电请依法统筹购办成都菜籽菜油案[B].南京:第二历史档案馆,档案号:三(6)3705.

[26]蒋委员长对川县长训话[N].大公报.1940-11-28(2).

[27]王泰管.一年来川省米价变动之回顾[A].秦孝仪.革命文献:第111辑[G].台北:文物供应社,1987.

[28]四川喜雨[N].大公报,1940-03-23(2).

[29]今年丰收[N].大公报,1940-05-10(3).

[30]平抑粮价,川省府决充实食粮来源[N].大公报,1940-11-26(3).

[31]嵇祖佑谈川存粮丰足[N].大公报,1940-03-09(3).

[32]邓锡侯.抗战八年之川康后防[Z].成都:川康政府绥靖主任公署秘书处,1946.

[33]秦孝仪.中华民国重要史料初编—对日抗战时期:第五编·三[G].台北:文物供应社,1985.

[34]柏亚.兴农、河西等关于查禁惩处哥老会首领的呈文[B].阆中:四川省阆中市档案馆,档案号:社会科—3.

[35]各省政务(一)[B].台北:“国史馆”,典藏号:001-050000-0005.

[36]岳阳县长黎自格给湖南省政府的报告 [B].长沙:湖南省档案馆,档案号0-15-101.

[37](美)塞缪尔·亨廷顿.变化社会中的政治秩序[M].王冠华,等译.北京:三联书店,1989.

[38]S.E.Finner.Perspectives in the World History of Government——A Prolegomenon[J].Government and Opposition,vol.18,no.1,1983(Winter).

[39]黄雪垠.民国史研究的新路径探索——政府史的产生及研究视角[J].南京社会科学,2012,(7).

[40]秦孝仪.中国农民银行四川省经济调查报告[G].台北:国民党党史委员会,1985.

[41]陈之迈.上轨道的政治[N].独立评论,第237号,1937-06-06.

[42]张金鉴.行政学之理论与实际[M].上海:商务印书馆,1935.

[43]蒋中正总统文物:筹笔(抗战时期三十)[B].台北:“国史馆”,典藏号:002-010300-00030-012.

[44]筱迪,郑吉萍.探索行政人的心理世界[J].行政与法,2003,(8).

[45]甘乃光.中国行政新论[M].上海:商务出版社,1947.

[46]李玉.试论晚清政府的“失信”:从上海股市到“保路运动”[J].四川大学学报(哲学社会科学版),2011,(6).