现代平养肉种鸡饲养管理关键点的控制要点

陈合强(江苏京海禽业集团有限公司 江苏海门226103)

白羽肉鸡的生长速度和饲料报酬是相辅相成的,即肉鸡的生长速度越快饲料报酬越高。肉鸡饲养繁育企业对饲料报酬的不懈追求,造成了商品代肉鸡生长速度加快,鸡的体型越来越大,体重越来越重,导致父母代肉种鸡的饲养也越来越难。因此,掌控现代平养肉种鸡饲养管理关键点的控制就显得十分重要。

1 建立健全生物安全体系

生物安全是养禽业的命脉,是饲养管理的基本原则,是净化环境,切断传染源的最重要和行之有效的措施,其内容包括场址选择、厂区布局、隔离区划、环境控制、卫生与消毒管理、疫苗接种和药物预防等。

1.1 场址选择

目前国内的白羽肉鸡品种主要为进口,主要有AA+、Ross308、Cobb500 和哈巴德等,进口的白羽肉种鸡抗病力远不如地方鸡,因而生物安全体系建设显得尤为重要,而场址选择是生物安全体系建设中的首要环节,必须重视。鸡场应建在地势高燥向阳、远离疫源的地方。浴室的消毒应是单方向的,且最好有二次淋浴、二次更衣和换鞋进鸡舍的工作流程。进场区和进生产区应设置两道关口。带入鸡舍的小件物品如手机、钥匙等可用紫外线消毒。

1.2 强化鸡场的环境卫生

进鸡前彻底清理清洁鸡场、鸡舍和所有的设备设施。上批所有的活鸡、死鸡和饲料都要清除;把粪便、垫料和垃圾全部清除出鸡场。

1.3 重视鸡场的灭鼠工作

设计制作的鸡舍门窗应密闭,用于防止鼠类的出入。种鸡区除道路以外的空地上不宜种植蔬菜,应铺上尖而硬的石子,防止老鼠、野鸟等传播疾病。利用养鸡的空舍期消灭老鼠,减少老鼠对下批鸡的危害,因为鼠类往往会携带上一批鸡的病原。

1.4 两批鸡之间应有适当的空舍期

空舍期至少3 周最好2 个月以上。对于发病的鸡场和鸡舍应延长空舍期。因为鸡群一旦发病,鸡场、鸡舍及其内外的所有设施设备、垫料都可能带有病原,有时消毒难以将这些病原杀灭,但随空舍时间的增加,病菌、病毒较快自然消亡。垫料的消毒可在堆放间单独熏蒸,也可在进鸡前和鸡舍内的其他物品一起消毒。

1.5 加强鸡舍设备维护

确保设备设施的完整和有效运行;对水管内部进行清洗和消毒,对鸡舍和设备进行有效消毒,必要时进行熏蒸消毒。

2 做好育雏前的准备工作

包括育雏物品的准备;育雏人员的提前到位;必要的岗前培训指导、育雏工作要点掌握;提前在舍内铺上干净的垫料如刨花或稻壳并预温;熟悉鸡场工作制度,严格有效执行卫生防疫制度等。

2.1 孵化场中雏鸡的管理

在孵化场雏鸡处理的过程中,当任何雏鸡的福利受到一定威胁时,都应事先做好防护工作。定期评估任何其他雏鸡处理措施的必要性如断喙和免疫,对鸡群的生长环境和管理条件进行勘察,避免对鸡只做出类似断喙这些不必要的措施。孵化场中雏鸡处理所做的各项工作必须按高标准执行,雏鸡处理过程如出现质量差异会导致鸡群均匀度的问题。

2.2 雏鸡入舍前的准备

应事先与供种公司约定雏鸡计划到场的日期、时间以及数量,这将确保育雏工作准备到位,雏鸡入场时应尽快搬运并入舍。应计划好雏鸡入舍的工作,使来源于不同种鸡群的雏鸡分开育雏。如果分开育雏一直到28 日龄分栏,来源于年轻种鸡群的雏鸡更容易达到标准体重。从孵化场到种鸡场,雏鸡应使用环境控制的运雏车运输。运输途中调整好温度,保持雏鸡肛门温度在39.4~40.5℃。注意运雏车设计不同,要求的温度控制设定可能也不同,相对湿度应在50%~60%;每1 000 只雏鸡最少应提供0.71m3/min 的新鲜空气;如果运雏车没有空调系统而且只能通过通风给雏鸡进行降温,可能需要较大的通风量。

2.3 雏鸡管理

雏鸡获得良好开端是日后鸡群获得健康、动物福利、均匀度及良好生产性能的基本保障。雏鸡管理从1 日龄起就应成功地建立良好的采食和饮水习惯,为雏鸡提供正确的环境和饲养条件,充分满足雏鸡的各种需求。

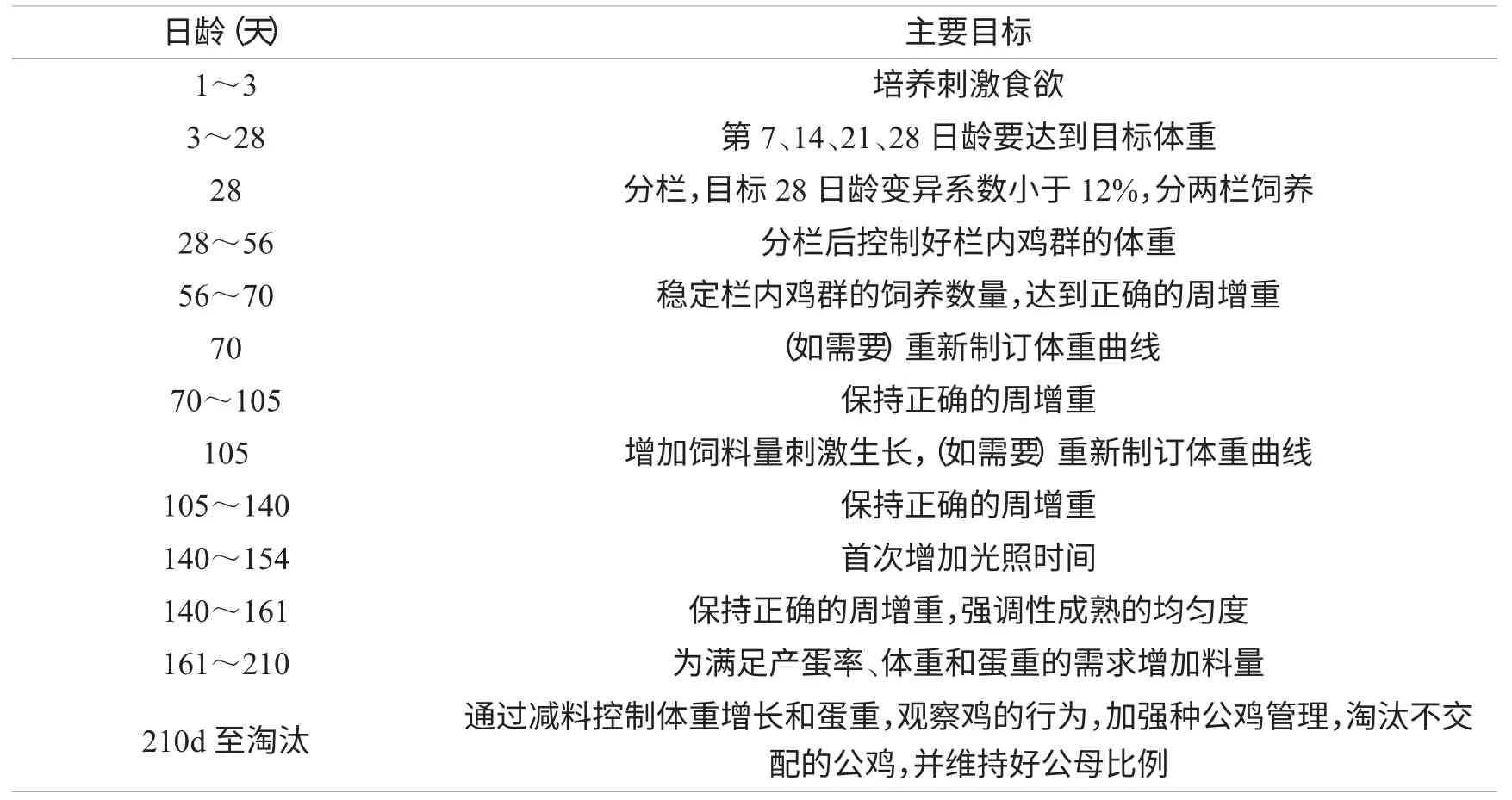

3 掌握关键年龄阶段的培育目标

肉种鸡不同年龄阶段有其自身的生长发育特点,错失该阶段其生长发育会受到较大影响,在下一阶段也无法弥补且不可逆转,如食欲培养只有在1~3 天进行,否则肠道发育受阻。不同阶段的管理重心存在差异,如10 周前重点抓好鸡群体重均匀度的管理,10 周后重点关注体重和周增重增长、体况和换羽情况等,因此应做好各个阶段的控制目标,如表1。

4 体重控制

4.1 正确称重

只有称重准确,才能为管理者提供准确的体重增长信息,保证管理者对鸡群发育情况作出准确的判断,以制订合适的预定料量。坚持“七同时”的称重原则,即每周同一天的同一时间(限饲日或喂料后4~6h)、同一地点、同一人(读秤的人)、同一衡器、同一精度(秤的精度0~6 周5g、7~24 周10g、产蛋期20g)和同一称重比例(育雏育成期10%,15%;产蛋期5%,10%)随机抽样称重,利用体重分析表格记录体重。正确计算平均体重,实际抽样称重的数量应回归到标准抽样称重比例进行计算,避免出现计算偏差,以便能正确反映鸡群的真实情况,以给予下周指令料量。

4.2 体型控制

早期体重应达标,公鸡4 周大约55%、8 周大约85%和12 周大约95%的骨架基本发育完成。良好的成年公鸡胫骨长度大约是139mm。

4.3 公母鸡体型配比达到标准要求

母鸡胫骨长110~115mm,胸骨长130~140mm;公鸡胫骨长130~139mm,胸骨长160~170mm。通过测量龙骨的长度来评定种鸡的体格,在肉种鸡开始产蛋时,龙骨的长度大约为133mm,开产时如龙骨长度大于133mm 表明鸡的体格比标准大,需调整饲喂方案;如小于133mm 说明鸡的体格小,如仍按标准的体格进行饲喂,则母鸡会过肥,相同体重的鸡其体格的大小会不一样。

4.4 体型配比

公母鸡性成熟同步很大程度上取决于它们的体重差别,20 周公母鸡达到最大容纳性的目标体重差异是835~865g;24 周末公鸡的体重应是母鸡体重的1.26~1.31 倍;性成熟时公鸡体重为3 620~3 650g,母鸡体重为2 950~3 065g;为达到最佳受精率,25周的公鸡体重要比母鸡重约22%~25%;在整个生产期间内公鸡的体重要始终比母鸡重22%~24%。一般来说,如果体重差异超过40%(少于500g 或大于1 000g),母鸡的交配响应和公母鸡交配效率都会较差,当存在这种情况时,受精率、孵化率和持续性也会较差。

表1 关键年龄阶段的目标

4.5 早期体重

AA+种母鸡4 周末的体重标准为420g,范围控制在400~450g。公鸡体重755g,0~4 周的体重应大一点。12 周之前的体重与标准尽量接近,如12 周的体重与标准有偏差,要重新确定体重目标。

4.6 重视体重生长“不应期”的控制

体重生长不应期发生在10~15 周,此间即使连续超手册标准增加料量,无论公鸡或是母鸡体重的增幅都有可能达不到手册标准,因而被称为肉种鸡体重生长“不应期”。控制不当会对肉种鸡的饲养管理带来严重的不良影响,轻者会推迟鸡群的正常开产,重者影响鸡群的生产水平。实际生产中可通过改变育成初期的用料方法、育成中期提前加料等措施,避免此现象的发生。

4.7 育成中后期的体重

育成中后期应确保栋内、群内及栏内均衡的周增重和总增重达标,避免弯弯曲曲的体重增长曲线。

4.8 产蛋期体重

母鸡开产到高峰体重增加17%~19%。高峰后的减料应根据高峰产蛋率、母鸡的体重及脂肪沉积、采食速度、温度及季节等因素综合考虑,每次减料不要超过1g,减料后要观察产蛋率的变化,下降快的要重新加料,母鸡脂肪沉积少,减料应慢一些。密闭式鸡舍高峰后减料的总累积料量(产蛋高峰至产蛋结束),冬季为10%~11%,夏季为8%~10%。

5 均匀度控制

均匀度是衡量鸡群生长发育好坏的重要指标之一,均匀度高说明管理到位,鸡群发育均匀一致,将会有良好一致的性成熟和体成熟发育。实践证明,均匀度在标准指标(80%)基础上每增减3%,只入舍母鸡产蛋数相应增加或减少4 个左右。实际生产中经常发现均匀度高的鸡群产蛋性能反而低,而均匀度低的鸡群产蛋性能反而高,其主要原因是称重或计算失误导致指令错误;生产中需要的是鸡群自然饲养出来的均匀度而非挑出来的均匀度,是真实的而非表观的均匀度。均匀度管理是生产周期内相当长的一段时间内的一项重要工作。影响均匀度的因素主要是遗传和管理上的差异,以管理上的差异为主。提高均匀度的综合管理措施包括一重、一早、一保、一关、三分、四挑和六从。

5.1 一重

重视鸡群的健康状况,鸡群健康是其得以均匀生长发育的基本条件,是促使其生产潜力得以有效发挥的根本保证,也是各项生产管理得以顺利开展的基础。因此应重视隔离消毒工作,消毒是养好鸡较廉价的投资,确保鸡群健康。

5.2 一早

控制骨架从早期开始,如骨骼骨架大小不一而体重一致,体况会不一致,胖瘦不均;早期体重小、骨骼骨架小的鸡,在育成末期会因追赶其他鸡群而变得肥胖,这往往是育雏期的小鸡、弱鸡在产蛋初期早产和产双黄蛋的真正原因。

5.3 一保

保持合适的饲养密度,根据鸡群密度的变化及时调群,0~20 周母鸡4~7 只/m2、公鸡3~4 只/m2,20 周后3.5~5.5 只/m2。

5.4 一关

关注体重均匀度之外的其他均匀度,如体型形态、体况、换羽、第二性征和抗体水平的均匀度等。

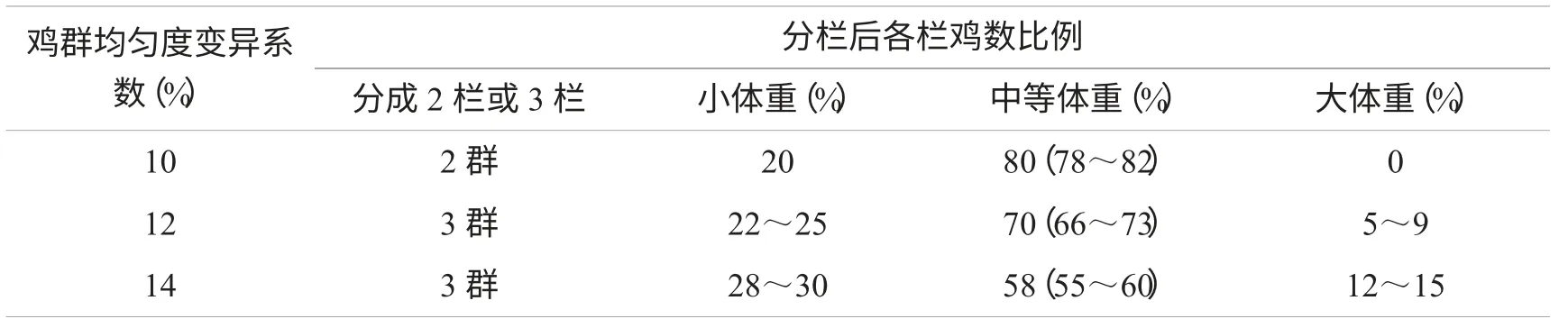

5.5 三分

即大小鸡分群(入舍、开水开食6~8h、3~4 周、6~7 周、如有必要10~12 周);公母分饲;分群后体重的调整。①为使鸡群获得良好的骨架发育,要经过4 次分群,第一次是在雏鸡开水开食8h,及时将开食开水不好、体质较弱、个体较小或状态不佳的鸡只挑出,单独饲养;第二次一般在17~21 天,不迟于28天,分栏时的体重分界点如表2;第三次一般在6~7周;如果鸡群均匀度还不理想,可安排在10~12 周进行第四次分群。分群应使用电子秤逐只称重来完成,通过分群保证全群均匀度维持在85%以上。②因公母鸡的采食竞争能力、体重增长和所需营养各不相同,所以采用公母分饲方式,根据公母鸡不同体重增长和所需营养的饲养管理要求,采用不同的饲喂管理方案,以利于分别控制其生长发育和均匀度。③分群后根据体重的不同采取不同的饲喂管理方案,通过4~6 周循序渐进逐步完成体重调整工作,不能急于求成,否则会起负面作用。

5.6 四挑

表2 分栏时的体重分界点

利用免疫、断喙和称重时完成挑鸡,必要时组织统一称重调群等提高均匀度。通过挑鸡调群并实施不同的管理方案作为提高均匀度的补充是一项长期工作。

5.7 六从

均匀度管理科学饲喂是基础,挑鸡分饲是补充。从饲养密度、有效的料位和水位、科学饲喂、合理限饲、人员管理、称重等方面提高均匀度。①保证每栏的密度与料位计算一致;在转料前先将鸡群赶或引领均匀,尽最大可能保证鸡群具有同等的采食机会采食到同等的料量。②应据鸡只数量及时调整料位,既不能太宽松又不能太拥挤;水位要充足,以免影响鸡只正常的饮水量。③做好称料器具的校对,保证按要求提供准确无误的料量;将当日所有的料量连续不断地运转,直至被鸡只完全采食完再停,喂料过程越快越好;在料线料位不足时,应增设辅助料位,计算好每根料槽所提供的料位和应分布的料量,保证每根辅助料槽分布的料量一致。④采用合适的限饲方法,提高鸡群采食的均匀性。当鸡群每天的采食时间在3~4 h 就可考虑采取限饲措施。限饲后,鸡群每天的饲料必须在当天熄灯前1 h 采食完毕,如没有采食完毕,说明限饲措施过早或过严。育成初期宜采用比较严格的限饲方法;育成末期逐渐平稳过渡到较缓和的限饲方法。无论采用何种限饲方法,喂料日的最高料量不能超过产蛋期的最高料量。限饲期间,布料要均匀、料位要充足、投料要迅速。同一区域,投料要在3min 之内完成。不论是喂料日或是限饲日,都要保证充足饮水,以防胀食的发生。⑤根据人员数量情况进行合理编组,每个班组5~6 人,指定班组长加强领导,将开灯时间适当错开,实行集体统一喂料,以发挥饲养管理人员作用最大化,保证饲料分布均匀,把鸡只引领均匀,最大限度地保证鸡群采食的均匀性,对出现的问题在最短时间内得到解决。⑥实行统一安排下的栋舍之间交叉称重,保证体重抽查的准确性,以正确控制鸡群生长。

6 搞好环境控制

6.1 温度

1 日龄雏鸡理想的育雏温度为32~35℃,建议采用保温伞温差育雏,以供雏鸡自由选择,以后随日龄的增长,每天约降0.4~0.6℃,直至21℃。保持育雏温度的稳定避免低温的发生,研究表明即使是育雏区域短时的降温达到5℃就会引起雏鸡的呼吸道反应,影响呼吸道系统的表面纤毛,进而导致雏鸡发生呼吸道疾病。温度下降、忽高忽低会造成卵黄囊和肠道系带的收缩,卵黄流向肠道通道的阻塞,影响卵黄的吸收利用。卵黄没有有效吸收的雏鸡抗病能力很弱。育雏保温工作中容易出现的漏洞有保温伞不正常工作;保温棚塑料布相邻小棚联结处缺损;门窗破旧漏风形成贼风;工人工作时嫌热敞开鸡舍窗门或从窗门进出后忘记关闭,造成低温或瞬间低温。育雏温度应以温度计对鸡舍和育雏区域的实际测定为准,不能以人的感觉为依据,人的舒适感觉温度远低于初生雏所需的育雏温度。

6.2 相对湿度

在进雏前3 天育雏间的湿度应达到70%左右,育雏初期采用热风炉加热的鸡舍,由于水分蒸发,湿度较低,需通过洒水等方法增加湿度,在洒水时不要将水洒向雏鸡或塑料布,不能弄湿垫料。

6.3 通风

在保证温度的前提下,育雏期必须有足够的通风,污浊的空气会影响呼吸道系统的上皮组织,进而引起雏鸡的呼吸道疾病。为避免贼风的产生和通风时冷风直吹雏鸡,育雏期一般选用间接通风法,即先将新鲜空气引入鸡舍,混合加热后再导入育雏区。

6.4 应用遮黑鸡舍,适时加光

遮黑育成是在育成期间,每天仅给予8h 的弱光,防止鸡群啄羽、啄肛等恶癖行为出现,提高鸡群均匀度,节省饲料,调控鸡群生长,实现鸡群准时开产。该项技术的关键是:①光照强度要恰当,一般为5lx,并给予连续不间断(8h)的光照时间;②遮黑育成的时间不能少于18 周;③遮光要严密,不能漏光;④一般在加光前(22 周末或23 周初)从体重和周增重、胸肌发育、腹部脂肪、耻骨间距、主翼羽更换、营养累积、外观和外貌等方面对鸡群进行正确评估(如表3),以确定适宜光照刺激时间;⑤光照刺激时间从8h直接加到12 h,见第一枚蛋时加至13h,光照强度为60lx;⑥不管顺季鸡和逆季鸡,尽量不要利用自然光照,那样也不好控制时间和强度,对于产蛋鸡而言13h 光照已经足够了。

6.5 保持良好的垫料质量

垫料应平整,无结块发霉并经彻底消毒才能使用,地面垫料厚度不少于5cm。每天翻垫料1 次并及时更换,不允许往湿垫料上添加新垫料。

7 公鸡管理

7.1 重视公鸡睾丸的发育

睾丸发育的好坏与育成期体重增长及饲养管理密切相关。在2~12 周精原细胞生产的潜力较大,精元细胞的数目和精子生产之间高度相关,由于精原细胞开始发育,所以此阶段不能对鸡只造成任何应激,应激抑制生长发育,应避免造成应激的状况,如小心注意饲料和体重管理、饲料质量及环境等。精子品质可通过饲喂来改善,但是精子数量受到的影响是永久性的,前12 周造成的伤害是不可逆的。睾丸的大小和重量与精子生产有直接关系,睾丸发育较快的阶段出现在光照刺激后2~3 周,18~23 周限饲已经证明会对精子的生产造成永久的影响。公鸡必须在加光后有良好的发育,此间为达到目标体重而给公鸡减肥会导致睾丸功能的完全丧失。32 周睾丸的标准重量为35~45g,较大的鸡胸不一定意味着睾丸也较大。

表3 种鸡加光准备评估表

7.2 公鸡体况

体重是监测鸡群生长发育的重要工具,但不是衡量公鸡性能潜力的唯一方法,体况(胸型)的均匀发育与体重同样重要。日常管理中应每周监测公鸡的体况发育(胸型与体型大小的比例),因平均体重接近的不同鸡群,它们的体况可能大不相同。

7.3 及时选种

第一次6 周选留14.5%;第二次14 周选留13.5%;第三次19~21 周选留12.5%;第四次24 周选留11.5%。选淘时依据体重、体型(龙骨短、弯曲,胫骨短和弯曲)、脚趾(弯曲、脚垫肿、变形、爪部水泡和葡萄球菌感染)、喙(不齐、弯曲和变形)、丰满度(胸肌过度丰满或偏瘦偏软)和健康状况(脸色、冠色苍白,有拉稀、呼噜等症状)等进行筛选。公母混群时应选择第二性征(脸和鸡冠的生长及颜色、肉垂)明显、体重一致、体态无异常、断喙整齐、腿和脚趾强壮且直、羽毛光亮、体型直立、肌肉健壮发达、骨骼发育良好、没有明显缺陷的健康公鸡。

7.4 保持合理的公母比例

混群的前1 周应将公鸡穿好鼻签,用于实行公母分饲。公鸡穿鼻签的时间不能太早,也不能太迟。实践表明穿鼻签太早,公鸡的头部鼻孔还未发育完整,对鼻腔有损害,会使公鸡的采食速度大幅降低,采食时间成倍增加,最终影响公鸡的正常发育;穿鼻太迟,会使公鸡穿鼻签和公母鸡混群的应激叠加在一起。鼻签丢失时应及时补上。公母混群一般可采用18~23 周一次性混入9.5%~10%的公鸡。也可采用初期混入较高比例(12%~12.5%)的公鸡,逐渐淘汰并在24 周左右降到9.0%~10%。如公鸡性成熟较早、不均匀或太凶,最初混5%~6%,余下部分在14~21 天内逐渐混群直到达到要求的比例。如公鸡发育偏早、体重体型较大或行为比较凶悍时应减少公鸡的配比数量。公母比例太高会导致公鸡之间互相攻击,造成公鸡死淘高、交配受干扰。同时还会导致公母鸡之间互相攻击,造成母鸡死淘高、母鸡不愿接受交配。当公鸡比例低于6.0%时,孵化率开始受到影响。按重量匹配公母鸡,通过淘汰所有重量不足和过度超重的公鸡,目标只保留中等重量的公鸡。把较重的公鸡与较重的母鸡混养;把较轻的公鸡与较轻的母鸡混养。每周把状况不好、超大或骨骼和腿部有问题的公鸡淘汰掉,如做不到这一点,状况良好及超重的公鸡会把分配给状况不好的公鸡的饲料吃掉。当混群或啄羽秩序形成后,公鸡均匀度还与公母混群的最佳比例相关,体型较大的公鸡会得到或统治较大的母鸡;母鸡分配比例不均匀也会导致后来成熟的公鸡之间的竞争增多,影响受精率。

7.5 确保公母鸡性成熟同步

母鸡必须准备好接受与公鸡交配,公鸡太重或母鸡太轻,体重不足的母鸡不会对光刺激或公鸡做出反应,其结果是生产差,交配高峰较低,受精率差,母鸡死亡率增加。公鸡太轻或母鸡太重,母鸡统治公鸡,增加公鸡之间的相互攻击。23 周后公鸡开始交配活动的时间是关键,公母鸡之间要有良好的互动取决于公母比例、体重差别和公母鸡性成熟的同步,未成熟的公鸡不应与母鸡混群。

7.6 交配效能

公鸡体型也与交配效率有关,避免体重过大的公鸡(>5.5kg),体重过大,胸肉过多,公鸡身材更加水平,平衡能力较低,交配效能就低,同时也易影响其他公鸡。

7.7 站姿

重量过高意味着胸部较重,会导致体型更加水平,站姿不正会向前倾斜,影响交配成功率。

7.8 棚架高度

不宜超过45cm,越低越好,以利于公母鸡跳上跳下。

8 饲喂和饮水管理

8.1 育雏期饲喂

进雏时应先将料盘和水壶放入育雏区域,再将雏鸡放入,以免料盘压死雏鸡。可在育雏区域铺上牛皮纸或其他垫纸,在垫纸上撒上饲料,可使所有雏鸡尽快、随时随地接触啄食到饲料,使雏鸡的开食更加及时均匀。料盘的数量要足够,布料要均匀。进雏的前2 天应辅助部分不会采食的弱鸡吃料。

8.2 饲料

育雏期应使用颗粒饲料,试验表明使用颗粒料可有效提高雏鸡早期的体重和均匀度。育成期或产蛋期可使用粉料。

8.3 累积营养

作为一般原则,在鸡舍环境温度20℃的条件下,25 周时种母鸡应至少摄入145.46MJ 能量和1 875g平衡蛋白质;种公鸡应摄入171.38MJ 能量和2 300g平衡蛋白质。

8.4 产蛋期料槽的高度

应是料槽的边缘高出鸡背2cm 为宜,这样能确保鸡只在料槽底下行走,防止鸡脚损伤。公鸡的料桶要固定,防止晃动。

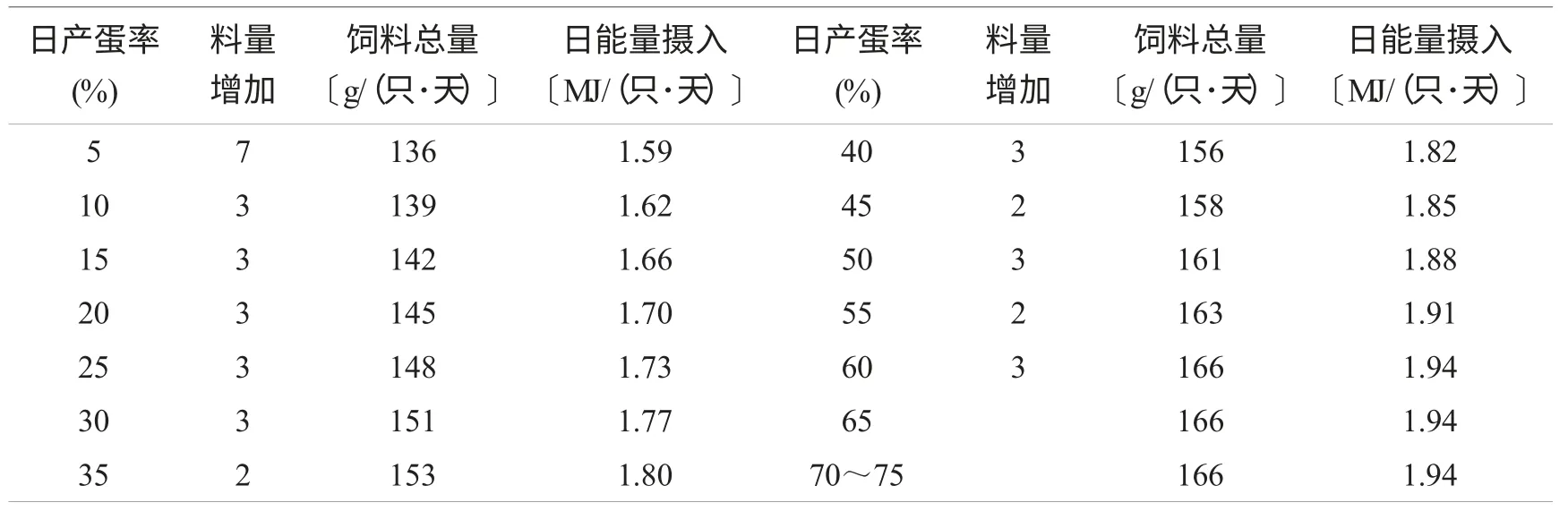

8.5 合理添加高峰料量

高峰料量应在产蛋率达到75%左右时添加,能量1.9MJ/(只·天),高峰料量应据产蛋高峰的实际情况进行调整,高峰产蛋率高于手册标准,料量应增加,反之应减少。高峰料量也应据饲料实际能量、产蛋率变化、采食时间长短和体重变化而作适当调整。每批种鸡都应据其生长状况、生产性能和环境条件提供具体的要求,并据设施和设备条件制订最佳的管理程序,表4 是鸡群在20℃条件下的密闭式鸡舍,鸡群在24 周的能量采食1.54MJ/(只·天),饲料能量水平11.72MJ/kg 的加料模式,体重与标准一致,均匀度较高。高峰料的给料原则是充分挖掘鸡群的产蛋高峰潜力,又要避免过高料量带来的鸡群体重过大、过肥现象。公母鸡混群后及产蛋初期肉种鸡体重易偏离标准轨迹的时期,应加以重视和防范。公母鸡混群后,由于公母鸡分饲设备上的漏洞和管理上的疏忽,公鸡或母鸡会借此偷吃对方的饲料,造成鸡群管理者难于掌握公鸡或母鸡的实际采食量,公鸡或母鸡因此也会偏肥或偏瘦,这些最终会导致母鸡产蛋性能和公鸡受精能力的降低。因此,进入产蛋期,肉种鸡饲养管理的一项最重要的工作就是确定合理的公母鸡料量,防止公母鸡互相偷吃对方的料,只有这样才能确保鸡群高产稳产。

8.6 饮水管理

提供充足有效的料位(如表5)和水位,0~15 周槽式饮水器1.5 cm、乳头饮水器8~12 只/个、杯式饮水器20~30 只/个,16 周后槽式饮水器2.5 cm、乳头饮水器6~10 只/个、杯式饮水器15~20 只/个。

9 绩效考核

影响饲养管理的较大因素是人的因素,要始终重视对人员的监督和管控,发挥人员管理能力的最大化。一是思想教育工作要跟上,保持员工队伍的稳定性;二是管理者力所能及地为员工创造舒适和便利的工作环境,使员工工作轻松和舒心;三是要重视对员工的关怀和培养,帮助员工树立以场为家的思想,提高主动担当的责任意识,倡导低调做人、高调做事的工作理念;四是加强工作监督力度,堵查生产漏洞;五是建立绩效考核机制,把生产成绩和日常现场管理结合起来综合评估,提高执行力,以人为本,用良好的制度约束人的行为。

表4 种母鸡到产蛋高峰的加料模式

表5 料位

10 小结

育雏是基础,育成是关键,只有抓好关键点,工作才会有突破。鸡群理想的生产性能取决于早期的饲养管理,而体重和均匀度管理是育雏育成期的一项重要工作,要想做好此项工作,科学的饲养管理是关键,应充分发挥饲养人员的主观能动性,把工作做精做细做实。人员管理是影响鸡群生产潜力发挥的最主要因素,懂得饲养管理常识只能把鸡养活,用心才能养好。种鸡饲养需要依靠细致管理才能实现生产潜力的最大化,谁能够更深入、更细和更实地做好工作,谁就能把鸡养好,就能取得较好的生产业绩。