鲍元恺音乐创作的“民族语言”

伍国栋

小引

“音乐,是世界共同语言”,这一说法已经开始受到越来越多音乐学家的质疑。这是因为,随着现代化的接近与到来,世界各国各民族艺术家越来越清醒地认识到,作为文化构成中的音乐艺术,与生俱来就处于文化多元的环境之中,虽然彼此之间属同一艺术而具备诸多共性,但由于各自生成文化环境的特殊性和多样性,因之即在共性基础之上具备了特色各不相同的存在价值和丰富多彩的艺术魄力。据此,在不断增强的实践意识和深邃思考之中,他们即时发出:“音乐,不是人类共同语言”的声音。

那么,从世界各国“民族音乐”布局和现状角度来说,音乐到底是什么样的“语言”呢?现实的回答就是:首先,音乐是一些个性突出的“民族语言”。然后,这些若干个性突出的“民族语言”汇集一起,才构成世界上音乐结构和色调各异的多样化音乐语言大家庭。

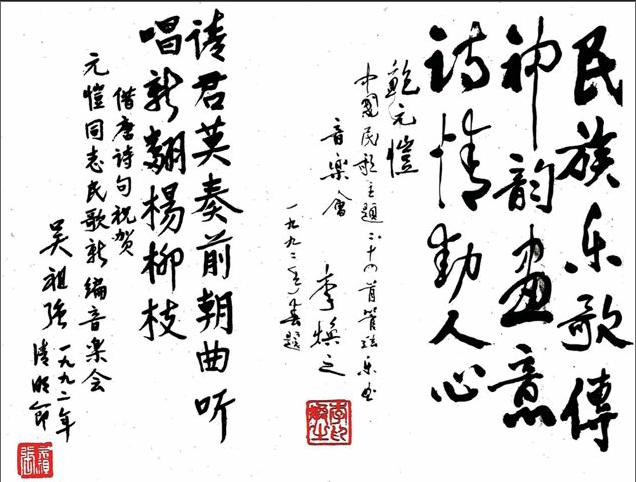

鲍元恺先生几十年来,立足于中国传统音乐“民族语言”基础上的交响音乐创作,努力实现“让西洋乐器说中国话”的誓言,其作品鲜明的民族性和地方性,不仅受到中外专业音乐家瞻观,同时也吸引和震撼了广大的中外普通听众。他意识明确地选择“原汁原味”中国民歌曲调再采用西方管弦乐样式来创作交响音乐作品,其中《炎黄风情——中国民歌主题24首管弦乐曲》,将交响音乐创作的“民族语言”思路,推衍到一个前所未有的新层面,同时,这一作品也就顺理成章地成为回答上述诘问的一个典型而成功的范例。

深厚的民族文化根基和传统音乐修养

鲍元恺是一位采用外来音乐样式携带西方作曲技法在中国民族音乐路基上拓展交响音乐前景的践行者。对中国新音乐创作的“民族语言”特征探索,有着长久的极为专一的追求。要谈论其思想和实践渊源,则不能不要从他的家学环境和个人文化修养谈起。

鲍氏出身在一个具有深厚中国传统文化涵养的儒商家庭。父亲鲍向群,原名鲍景惠,十岁前就以写牌匾和操胡琴成为北京前门一带名噪一时的神童。在经商祖父要求子女“只许读书,不许经商”的遗训下,博览群书,工秦篆汉隶魏碑,通戏曲诗词音律。先后办过书法展,在荣宝斋挂过印章笔单,还为程派大戏《望江亭》操过京胡。1936年,入北平民国大学法律系就读,并留学日本,通日语和英语。但不幸英年早逝,享年仅48岁。

元恺自幼受其家学和父亲篆刻书法影响,学习勤奋、好读诗书,写得一手好字。在中央音乐学院附中就读以来,对传统音乐即开始有系统的学习和认知。“民歌鉴赏”,是他最投入的课程之一,其体会之深切,不可与纯粹“形态学分析”同日而语。他虽然出生和生长在大都市,但那些出于母源文化土壤的民间曲调,因其民族语调属性根深蒂固,如同一个民族的母语传递,一听即懂,极度亲切自然,宛如耳聆母亲娓娓道来的民族诗篇和地方传说。正如他自己所说:“我们听到的是从粗犷豪放、真情奔泻的陕北‘信天游到‘小桥、流水、人家的江南小调;从委婉细腻,含情脉脉的云南花灯到高亢辽阔的青海‘花儿;从朴拙火热的东北秧歌到率真凄美的爬山调……”这些久经流传、精彩经典的民歌曲调,作为民族群体声音传递的艺术语言符号,因其母语性质的民族性和地方性,便深深地铭刻在他的心灵和永久的记忆之中,尔后即成为他进行“中国风”交响音乐创作的基础和源泉。

在进入作曲系学习以及毕业后进入音乐创作领域而成为知名作曲家后,鲍元恺的民族音乐情怀,愈加浓烈,他几乎对国外所有能找到资料和音响的“民族乐派”音乐家及其作品,都感兴趣,并进行细致而有针对性的分析研究,力求为自己进入民族音乐思路的交响音乐创作,觅寻西方音乐大师的相关创作经验和作品范例。如巴托克、肖斯塔科维奇、哈恰图良、里姆斯基一科萨科夫……。特别是巴托克,他花了很长时间去研究,感受深刻,并由此获得精神和理念上的支撑。他说:“巴托克是真正把民歌当作专业音乐创作的出发点的。他的经验,对于中国作曲家是十分宝贵。”然而,最难能可贵的还有,作为一位作曲家,他身体力行,誓将中国传统音乐,通过新音乐作品、通过系列教学、通过媒体和评述传承下去,并有意识地进入现代民族音乐学领域,不仅阅读相关理论文献,而且还发表有相当深度的学理见解文章。他对中国民族音乐的认知和理解,甚至超过某些专门研究中国传统音乐的学者。例如,他发表的《让民歌在文明更替的断层中获得新生命》(原题《民族音乐之根》)即为其中一例。如果用此文来对应他的交响音乐创作实践,那么也可以说,此文即是他对管弦乐组曲《炎黄风情》创作思想和动机的一种理念性诠释。

音乐文化民族异质追求和新颖再现

在人类社会发展的各个阶段,艺术的终极追求,都是趋异性的,这种趋异性,由艺术的本质和审美特征所决定,这也是相关艺术存在和是否可能长期存在的一种普世取向;科技的终极追求,则都是趋同性的,这种趋同性,由自然科学的本质和共同规律探求所决定,这也是相关科技存在和是否可能长期存在的一个客观标准。在这里,我做如此比对,也就是想说:音乐的趋异性,是人类创造音乐和鉴赏音乐的本能。尽管人类音乐有那么多的共性,但没有哪种人,喜欢“千人一面”、“千朵一色”的重复性音乐赏析。而音乐的趋异性表现最为深刻的方面,又莫过于音乐的民族性了;而音乐的民族性,又往往集中地体现在相关民族音乐的曲调构成方面。鲍元恺的管弦乐组曲《炎黄风情》以其成功的实践经验,印证了这一基本乐理观念的合理性和引领性价值。

当有人对《炎黄风情》各民歌主题处理方式发表意见,认为作曲者还可以将民歌主题再展开、再发展的意见时,他有这样一个貌似保守、实则领先的回答:“所有民歌一个音符也没变,我也没有将它们延伸、变形、展开。为什么?我要保持民歌的原汁原味。”他作如是说的根基,是因为他已胸有成竹:“我这一次的创作意图,既然是要保持民歌的原汁原味,那就不需要用西方音乐的展开方式来展开中国民歌的旋律。”注意,他指的是“旋律”,而不是整个交响乐作品及其技法。

这种思路的精彩点在于:一首经典汉族民歌的曲调(请恕我在谈论中国民歌时,都用“曲调”概念来代替“旋律”概念),事实上就是一种经过历史长河而凝固着的音调性“民族语言”,它在世界多样化的音乐语言中,是独一无二和独树一帜的,我们后人有必要人人都去改变和淡忘这种母源性的经典“民族语言”吗!?

人民音乐2014年4期