扬州一念一伤情——怀念祁龙威先生

■ 王世铎

得悉祁老仙逝,时在福建龙岩。

缪师母打来电话,声音那么平静,一如平常:“你知道吗?祁老走了,学生们已经给他办完后事……”

那天是2013年12月1日。也许是老太太的声音过于平静,或者出于突然,我的脑子竟是一片空白。待我终于反应过来,急切追询时,发现自己已是泪眼潸然。

实在是造化弄人。九三学社中央副主席邵鸿,以学者转型,专职“参政”,得知专攻太平天国史的祁老也是九三学社同仁,欣喜之情溢于言表,几番说要去扬州拜望,而未得便。此次本已说好,孰料……

人生踪迹,飘絮转蓬,多少人擦肩而过,不留影痕。然而,往往又会被命运之手拨弄,不经意间与某些本不相干的人、事发生牵连。我与祁老的关系,冥冥之中,大概就算隐伏着一种机缘。

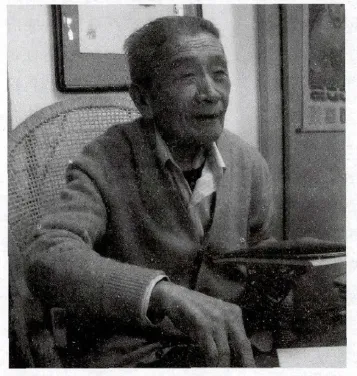

提起与祁老的交往,说深亦深,说浅亦浅。说深,30多年以前便得晤握,相识不谓不久。近年又四过扬州谒访,就在一年以前,盘桓数日,完成祁老口述史记录,并协助出版了《祁龙威学术论文选》,使先生驾鹤西去之前,得偿夙愿。说浅,与祁老年齿相比,余生也晚,且驽钝少礼,常年瞎忙,除去在社刊上诗文互见,平时绝少叩问……

初识祁老,当在1983年底,九三学社第四次全国代表大会在京西宾馆召开。

那时,九三学社中央每召开规模较大的会议,都要调集天津分社的人员到会服务,我则多被分派参与文件起草和简报工作。工作人员名单上,“祁龙威”的大名亦常在列。然而,久闻其名,未识其人。直到此次大会的某天晚上,天津分社秘书长赵伟之 (经此次换届会升任社中央秘书长)在宾馆大厅里与我谈事,只见一人匆匆走来,对赵伟之说孙公(孙承佩秘书长)找他,便匆匆走了过去。不料没走几步,此人像是想起了什么,又折返回来,笑嘻嘻地跟我打招呼,热情地握手——赵公告诉我,此人就是扬州来的祁龙威。说他是搞历史的,研究太平天国,此时正在帮助大会起草 《决议》,还说他嗜酒好饮……

时至今日,祁老返身回来与我握手的片段,仍是那么清晰:身量不高,动作还算敏捷,满脸的酲红在笑纹间漾开,料是动笔之前,刚刚在房间里喝过小酒……之后虽与祁老多有接触,却总不如初见时那一幕生动可爱,印象深刻。推算一下,当时祁老已是61岁,但是看去仅似中年——也许因为那时九三学社八九十岁的老人济济满堂的原故——不过,祁老那份放在农民中不显、混在工人中挑不出的质朴,实在与想象中的学者样子相去甚远。后来看到祁老的学生、也是他儿媳的于志红在 《张謇日记笺注选存》附记中的话,不免有所会心,忍俊不禁:

认识父亲自1979年我从张謇的家乡南通走进扬州历史系读书开始,有同学指着个穿着简朴,走路垂着头的人对我们说:“那就是我们的系主任祁教授。”……满腹图书的祁教授走路时总是垂着头,犹如金秋沉甸甸的稻穗。加之他不仅朴实谦逊,且对我们这些外地的学生也总是关切备至,毫无领导的架子与文人的迂腐,永远的一身旧衣服,倒更像管着农田收获的生产队长……

日月倥偬,转瞬20余载逝去。2007年,九三学社中央启动社史工程,我奉命忝任其事。4月份,为筹拍社史专题片,赴南京等地进行史料调查。期间,闻知祁老尚健,蒙九三学社江苏省委秘书长闵光地陪同,驱车过江,拜望祁老。令人惊讶的是,除去腿脚不便,略添华发,85岁的祁老,几乎看不出明显的岁月蚀痕。短暂一聚,未尽言欢。归后,将《社史专题片拍摄大纲》和各地《采访拍摄方案》拟出,偕摄制组先于东北、京、津采访拍摄,年底,始辗转于上海、浙江、江苏。12月5日到达扬州。在祁老局促的居室中,布光定位,摄像录音,午间共饭,遂告辞去。

之后几年,一种空落缺憾隐怀心中,时而泛起。那是因为,此番专题片拍摄,还有一个更具意义的目的,就是进行社史资料的抢救和搜集。由于行程安排紧迫,对祁老采访过于仓促,祁老亲历的一些事情并未涉及。例如1957年反右前,祁老曾经调入九三学社中央机关编辑《社讯》,与担任总编的储安平有过一段人生交集。还有2004年,祁老以82岁高龄,不辞工程浩繁,承担《清史·朴学志》的修纂,历时6年,如期完卷……如此种种,使我于2012年秋,重新草拟采访提纲,两下扬州,与祁老开始了有关社史及其生平的记述——是年,祁老90岁,我也到了初识祁老时他的那个年龄。

经祁老推荐,我在扬州宾馆订了房间。从那里步行到祁老家,只需十几分钟。祁老与我商定,每天上午9点至11点半,只谈半天,下午各自休息。每日午餐,祁老不由分说,坚持由他安排。他家对面街角有一爿小饭馆,容得四五张餐桌。在那里,我与祁老夫妇三人,固定坐在最靠里边的位置,由祁老点菜埋单,晚餐再由我自便——这位终生浸淫在考据学中的老先生,第一次让我感受到他的固执。

祁老原是九三学社扬州市委主委,看得出,扬州九三学机关的同志对他既尊敬,又有些害怕。他在扬州九三学社,很有些说一不二的“霸气”。我到扬州,九三学社中央和九三学社江苏省委打过招呼,九三学社扬州市委自然要安排接待。但是,祁老说我是他的客人,与社市委无关。因此,采访期间,除了接送站,扬州九三学社的同志均未敢露面。那时,中共十八大尚未召开,八项规定更未出台——不经此事,我这个“远客”,更不晓得祁老是何等固执地清廉自守。

提起这家小饭馆,还要多说几句。开饭馆的小老板30多岁,是个安徽人,娶的女人好像家在扬州一带。因为居处方便,一来二去,祁老夫妇成了小饭馆熟人。史学界朋友来访,祁老也会把生意照顾在这里。饭馆经营得红火,却有件窝心事,让小老板夫妻愁眉不展——那就是婚后多年,他们一直没能生育。祁老得知后,利用他的社会资望,联系医院,介绍专家,帮助他们积极治疗。终于有一天,小饭馆里传出婴儿的啼哭声。

喜得贵子,对于终日辛苦打拼、忧虑无后的小饭馆夫妻来说,该是多么大的喜悦!祁老的古道热肠,对于他们,又是何等恩德!从此,小饭馆主人将祁老夫妇奉为自家翁媪,亲如一家。缪师母眼近失明,小老板妻子每日登堂入室,帮助打扫洗涮。祁老不良于行,轮椅推出推入,不厌其烦……

我到扬州,见到那个宝胜天赐的男孩,盘绕在祁老膝头,已能咿呀学语。祁老夫妇对男孩流露出的那份疼爱,简直无法用语言形容。呈现眼前的,就是一幅含饴弄孙的幸福画图。此刻,那位刻板僵硬的考据学家,竟然融化成了一团温柔。

扬州宾馆西接天宁寺,东邻史公祠。天宁寺已被古玩商铺盘踞,殊无可观。而仰慕已久的民族英雄史可法,终得亲近他的英灵。每日午后,梳理出下次采访要点,我便步出宾馆,向东踅入史公祠。踏阶循径,徘徊于衣冠冢侧畔,读碑赏联,仰沐高风。拾得小诗,归呈祁老,以博一哂。其中一首:梅花岭下史公祠,不见梅花一两枝。剃发屠城何者事,打牌跳舞正兴时。祁老看了,笑眯了眼睛,与我说起扬州当下的民俗……

祁老并非整天正襟危坐的老夫子。记得当年在北京开会,九三学社中央机关的同志见了祁老,总会有番热闹说笑,亦不免相互幽默一下。然而祁老所操的一口“不是扬州的扬州话”,尤其难懂。有人取笑说,若是祁老在北方教书,必定苦了他的学生。祁老出生在张家港的一个小镇。扬州人说,祁老的话他们听着也困难。我就是在这样的话语氛围中,靠“笔译” 艰难地听着祁老的口述——谈话时,祁老在桌上预先准备纸笔,重复几遍还不能听懂的,他就写出来,几类与日本人交流。

祁老忆旧谈往,似有腹稿,犹治朴学。惜墨如金地谈了三个上午,便告罄收官——显然,是受了我提供的那一纸提纲的束缚。只得施展“导引”之功,以时空自由的漫谈方式,使口述继续下去,而渐入佳境。

祁老从“不要过问政治”的家训谈起,谈到做过太平天国军帅的曾祖,谈到著名诗人杨无恙表兄把他带到上海读高中,师事国学大师金松岑,并与章太炎弟子王仲荦、朱季海诸君游学,从此走上考据学之路。从因在《光明日报》发表研究捻军文章,而于1956年10月调到九三学社中央机关任职,谈到1957年4月1日储安平就任 《光明日报》总编辑,兼任《社讯》主编,以及大鸣大放和反右运动前夕九三学社中央机关的众生相……祁老谈到:

……我进入九三中央机关,一看环境那个复杂,不但作不了学问,也没前途,就心生去意了。

在那个期间,我每晚都到北京图书馆去看书,查资料。从西四到北图很近,不用乘车。吃过晚饭,披上大衣,就往图书馆跑。礼拜天我带了面包,整天扎在里边,不出来吃饭。我的那篇发表在《光明日报》的文章《从〈报恩牌坊碑序〉问题略论当前研究太平天国史工作中的偏向》,就是利用工作之余撰写的。

我提交辞职报告没几天,储安平就发表了 “党天下”的言论。

我当时离开北京,等于离开了右派……如果我被打成右派,我的这个家,还有我的两个儿子……想起来真是可怕啊!

祁老发出一声叹息,深沉而苍凉。每当忆及,还会引发我心灵的震颤。凡是经历过那段岁月的人,都清楚被打成右派的后果,那不仅仅是个人命运的颠覆,而是整个家庭难以摆脱的灾难。

祁老1951年加入九三学社,历任九三学社第七、八届中央委员、江苏省委副主委、扬州市委主委、扬州市政协副主席等职。谈到九三学社,先生的话语充满了真挚而深厚的情感,还有史学家的正直与良知:

我们建立九三学社,不是为了做官讲排场。自己以权谋私,还怎么发挥“长期共存、互相监督”的作用?怎么监督执政党?如果我们民主党派讲排场,当官做老爷,搞官僚主义,真是可耻!

我对生活上的要求很低,我在扬州的住房是差的。有一次台湾中央研究院的朋友来看我,出去问我的学生:“祁老的房子怎么这么小?”我的学生知道情况,回答:“给他房子,他不要哇。”按说我是副厅级待遇,我提房子问题,也可以解决。但是,我没有这个要求,我是向孙公(孙承佩)学习。如果我讲排场,到了地下怎么去见孙公?

我的两个儿子和孙子都在境外。2000年我们也曾经移民到澳大利亚。300多平米的房子,我们夫妇住在里边,环境、条件都很好。但是,我们在澳大利亚住了9个月,2001年又回来了。这里有我的专业,还有九三学社组织关系,让我割舍不得。死,还要死在中国。

祁老衰年抗鼎,绩一生之学,承担《清史·朴学志》修纂工程,几乎是拼上了老命:

从 2004年夏开始,到2010年春止,《朴学志》搞了6年,我是不避寒暑,白天写,晚上写,夜以继日,一气呵成,按期交稿。

编委会把我的事迹发给大家看,虽然我没有他们说的那么好,但是那个艰苦却是真的。夏天,我穿一条短裤,坐在这个椅子上。冬天也是坐在这个椅子上,包括过年的时候,那个冷……6个寒暑啊!

我是怎么说的就怎么做,不是动嘴不动手。我是自己动手,写最难的。比如《朴学志·绪论》,这个总纲是我写的,总纲是全书的构架,最难,要带有观点。第二是《小学篇》,也很重要。清代的朴学,最精的是《小学》……我自知学术浅陋,唯有虚心刻苦,需要看的书,必须看,边学边写……六年间,阅读、复习、勘校有关古籍专著文论不下百余部卷……

除了治学心得,祁老还追缅了“岁寒三友”——章太炎、金松岑、李根源3位先师,敬颂了罗尔纲先生的道德文章,随意采撷,点染了史学大家柳诒徵、顾颉刚、侯外庐、荣孟源、胡绳等人的轶闻趣事,以及与唐长孺、吴于厪、金克木、启功等九三学社文史名家的交往。对此,我在《祁龙威口述史》整理稿绪言里说明:

先生年届90,精神矍铄,记忆清晰。谈起社内人事及学林轶闻,娓娓道来,如叙家常。虽只言片语,鸿影雪痕,亦属珍稀。故不辞远近,不择繁简,趋而敬录。

采访接近尾声,祁老谈到,孙承佩副主席在世时,曾答应在学苑出版社,为他出版一本学术著作。后来因故作罢,很令祁老怅惘。我向邵鸿副主席转报了这个情况,很快,学苑出版社便主动联系,安排落实。祁老高兴之余,嘱我为其即将出版的新书题笺。我万分惶恐,连声谢免。然而祁老的固执再次降临:“就由你题,作个纪念!”祁老的理由,让我无法再辞——与祁老的这份机缘,就以题笺留念吧。

在邵鸿副主席的直接关照下,2013年7月,《祁龙威学术论文选》付梓印刷。从编辑到出版,仅用时半年,大大短于一般图书的出版周期。见到样书,祁老难抑欣喜之情,几番电话道谢,相约再会扬州……

现今,又值烟花三月。扬州瘦西湖畔,洁白的琼花应已缀满枝头。然而,祁老爽约,让我泪眼空望南天……

祁老走了。祁老的书静静躺在我的案头。

祁老,你走了。但是,你的精神和生命还延续在你的著作中,延续在你守驻过的天地间,延续在你的学生们的生命里……