2015:青年科学家吐露心声

费文绪/编译

新年之际,《自然》杂志“职业生涯”版面助理编辑莫妮亚·贝克(Monya Baker)采访了12位知名度颇高的40岁以下的年轻科学家,询问他们的新年计划以及他们对科学未来的希望。

找到科学前沿

奥斯卡·费尔南德斯-卡佩蒂略(Oscar Fernández-Capetillo),40岁,想找到是什么导致了一种与癌症和衰老有关的DNA损伤类型。他是西班牙国家癌症研究中心一个科研团队的负责人,去年从一场严重的摩托车事故中死里逃生。他还发现了一种找到能帮助抵制癌症化疗的基因的简便方法。

奥斯卡·费尔南德斯-卡佩蒂略想让自己被建设性的思考者包围,希尔克·施利希廷想鼓励小团队的探索发现

我的新年决心是减少旅行。我已经受够了在美丽城市只逗留一晚的旅行,每次我只能透过出租车玻璃匆匆瞥一眼。我希望有时间研究有机化学——我未来的人生似乎会与药物研发联系在一起,我想理解我的化学同事们的语言。我从亚马逊网站上买了很多书,它们都摆在我的书桌上等着我开卷阅读,但是首先我得减少旅行。

正常哺乳动物细胞的每个基因都有两份拷贝,所以即使你的一份基因拷贝发生变异,你还有另外一份拷贝,基因功能筛选的效率因此严重降低。现在,我们可以筛选那些停留在单倍体、每个基因只包含一份拷贝的哺乳动物细胞系。这对我们来说就像是一个飞跃。我们正在寻找抵制抗癌药物的途径,并试图了解DNA修复基因是如何工作的。既然我们已经拥有这些筛选平台,我很高兴检验任何跃入脑海的想法。

我的个人希望是会发生我今天预测不到的惊奇的事情,能让我的大脑再忙上五六年。如果我现在就能告诉你我未来五年将会做什么,那该多么乏味啊。

我对科学的希望是我们能进化一点点,不是通过论文来认可科学家,而是认同科学家个体本身。欧洲的科学体系官僚主义严重——他们想让你告诉他们你在未来五年的每一步研究计划:“我打算建造一座桥梁,到2016年我会建好第一堵墙。”如果你知道你将去往何处,那就不是科学研究了。前沿科学意味着你是迷路的,你正在探索中,我不知道在道路的另一头你会得到什么。

在实验室也是如此,我希望自己周围的同事在谈论科学的时候,提出的问题是这样开头的“为什么你不去尝试某事”,而不是“为什么你做了某事”。具有破坏性人格的人要加强对你的实验的控制也没有关系,只有建设性的人们才会推动世界前进。

热爱知识

去年,清华大学37岁的结构生物学家颜宁教授利用晶体学技术破解了一种葡萄糖转运蛋白的分子结构,这种蛋白能为细胞转运葡萄糖,从而为细胞提供必不可少的能源,此前科学家们对这种葡萄糖转运蛋白已经研究了40多年。

我想去更多的地方。我希望和父母一起旅行,带他们去看看世界。花甲之年正是领略世界的好时候,他们不需要担心经济问题,身体又足够强壮。明年我会去新西兰和澳大利亚,我是《指环王》和《霍比特人》的忠实粉丝。

我们正处在结构生物学最好也是最坏的时代。我们结晶分子并用X射线的衍射图谱来揭示它们的结构,而技术进步使冷冻电镜(cryo-EM)经历了一场革命。以往用结晶技术可能需要10年才能完成的困难项目,冷冻电镜只需要半年就能解决。那么剩下那9年我们要做些什么呢?我对下一步的工作就有这样的焦虑。我可能需要重组实验室,扩大实验室的专业领域,或者干脆休假好了。

大家一直在谈论着转化研究,但是,回顾过去,科学革命总是出自于基础研究。我不希望人们问我“你的研究能救命吗”,让人类获益是我们的一个宗旨,但基础研究实际上是在探索自然,了解自然是一件很酷的事情。

总的来说,我希望日后人们可以不用再担心经费问题。从项目负责人到研究生,每个人都在抱怨经费不足,我对此感到非常遗憾。中国的科研经费投入情况有所好转,我很高兴人们开始意识到经济增长将依赖于科技。

颜宁:探索自然是一件很酷的事情

摘取高悬的果实

斯坦福大学33岁的材料科学家耶恩·迪奥纳(Jen Dionne)开发了一种技术,能使光与纳米尺度材料的相互作用可视化。去年,她产下了第一个孩子,并荣获美国青年科学家和工程师总统奖。

生孩子会改变你的视角——你会希望自己的研究进展能真正使下一代人生活的世界变得更加美好。

作为一个新妈妈,我需要制定打破工作-生活平衡的替代策略。我希望新生儿施加给我的日程结构将会让我在大学的实验室工作时更多产,当我的孩子睡觉的时候,我能更好地完成论文写作任务。当你只有几个小时的时间写论文或项目申请书的时候,快速集中注意力是关键。

当我还是孩子的时候,我记得看到过蓝色大闪蝶的彩虹色翅膀,知道了它们的颜色不是用颜料涂的,而是由于光与透明材料显微结构的相互作用。这些美丽的自然界标本很可能驱动了我对工程材料与光线相互作用的精确方式的兴趣。明年,我渴望用实验证明光子只向一个方向运动的纳米结构材料。现在的设备——从手机到超级计算机,都依赖于电子元件,部分原因是因为使用电子元件能容易地让电子向一个方向运动。用光学元件取代电子元件能让技术更智能、更小巧、更高效节能。

我对科学界的希望是正在成长中的科学家不要害怕从事他们真正感兴趣和热衷的研究。

在此引用一下作家杰克·凯鲁亚克(Jack Kerouac)的名句:“我只喜欢这一类人,他们的生活狂放不羁,说起话来热情洋溢,对生活十分苛求,希望拥有一切。”我希望科学家能找到令他们“生活狂放不羁”的事物,从而相应地规划他们的职业生涯。我建议他们不要害怕摘取高悬的果实,在面对科学家的日常挑战中,保持他们对科学发现的激情。

在网络中解决问题

生物工程学家达尼埃尔·巴塞特(Danielle Bassett),33岁,就职于宾夕法尼亚大学,去年荣获了麦克阿瑟“天才奖”,她利用网络科学来理解人类的大脑。

我2015年的希望是获得更多睡眠,要照顾一个新生儿和一个三岁的孩子,睡眠是很难得的。我还想放一个一直装满巧克力的碗在我的办公桌上,因为巧克力总是有助于进行创造性的科学思考。

我还想探索把系统工程中的工具应用于医学,研究药物或电磁刺激如何能帮助那些患精神健康疾病或大脑受到损伤的患者。大问题在于系统工程和神经科学之间的交叉。大脑是如何作为网络工作的,而这又是如何形成人的理解力的?

为了获得更多发现,更多科学家需要在一起交流合作。仅仅组织单一学科的学术会议是不行的,对一个问题领域的研究,我们需要呼唤更多跨学科的努力,来增加不同学科之间的交流。如果我们希望能够转化或产生社会影响,我们如何对譬如教室这样的学习环境的神经生物学效应进行定量?如果我们都聚在一起思考这个问题,我们会提出新的研究方向。

制订发现计划

物理学家素集拉·塞巴斯蒂安(Suchitra Sebastian),38岁,在英国剑桥大学研究能引起能源运输和储存革命的材料。去年,她入选世界经济论坛评选的30位杰出青年科学家之一。她有时把自己称为是“量子炼金术士”。

我做现场戏剧,大多是喜剧,今年我想更频繁地这么做。物理学也许会让人孤独,因为你要一直思考。我做戏剧就是因为戏剧能把你从沉思中解放出来,你得去跟演员和观众打交道。

今年,我的实验室想找到不必冷却到不切实际的低温就能工作的超导体。我们从我们认为处于超导临界状态的材料中提炼高纯度的晶体,然后用金刚石砧使其受到非常高的压力——钻石的尖端也是以类似的方式施加压力来切割斜面的。如果我们对晶体施加一点压力,材料中的电子结构将会颠覆而变成超导体,这是一种输送电流而不损失能量的材料。这就像把尘土变成黄金一样神奇。

对于科学界,我想我们应该更加关注科学发现的过程。要在科学上有所发现,你必须愿意冒险,愿意偶尔犯错误。但是现在的科学文化更多的是奖赏你的增量贡献、不犯错误。尽管增量工作很关键,但是科学界歪曲了对增量的理解。创造性和科学发现应该是对等的。

寻找科学的最优解

费奥多·孔德拉绍夫(Fyodor Kondrashov),35岁,就职于西班牙巴塞罗那基因组调控中心,曾荣获美国霍华德·休斯医学研究所颁发的首届国际青年科学家奖。他想知道为何对某个个体带来伤害的基因多态性,对另一个个体则是中性的甚至是有益的。

科学正越来越成为一项公司般的事业,而不仅仅是一种学术和智力上的努力。我们得成为优秀的经理人,进行自我推销,在持续不断的竞争中获取资源。短期内取得成果的压力,限制了我的实验室所能研究的科学问题的类型。

欧洲的研究生有一个非常具体的时间框架,他们必须在这个时间框架内完成自己的博士学位,不允许他们有时间去探索或犯错误,他们不得不追求能让他们完成所需论文的研究项目。这是自愿参加这种竞争的我们和鼓励我们去竞争的体制之间的一个反馈回路。

这里一定有一个最优解,我不太确定我们已经找到了最优解,至少在欧洲没找到,在美国也没找到。必须要有某种系统性的解决之道,我的希望是至少我们开始寻找这个最优解。

学科交叉

克里斯廷·亨登(Christine Hendon),在生物医学和电子工程领域接受科学训练,31岁,就职于哥伦比亚大学,正在研究细胞甚至更小的尺度监控心脏跳动的方法。去年,她荣获了美国国立卫生研究院(NIH)的新创新者奖。

我刚刚产下我的第一个孩子,所以出差参加会议会比较困难,我的目标是找到在东海岸召开的学术会议。

我们的一个具体目标是使用我们今年在移植心脏中研发的一个仪器,并且在体内心脏中证明它的功能。大多数医学影像技术只会让你知道组织的样子,但是当你正在做医学决定时,你还想知道组织的功能。我们想通过把组织的结构和功能关联起来,填补医学影像技术的这个空白。然后我们能解决临床问题——监测心律失常或电气生理学检查异常的心脏,因为超声波检查对这些问题是无效的。

如果说我对科学界有什么希望的话,那就是打破学科之间的界限,鼓励学生选择自己系别之外的课程。对很多应用型研究来说,你需要在团队中工作,你需要对自己的学科还有合作者的学科都有很好的了解。所以,不把自己仅仅与电气工程师或是生物学家联系在一起是有好处的。

并不是每个人都认为交叉学科的训练是有价值的——这需要更长时间的科研训练——但是当你在这些研究大问题的大团队工作的时候,你只有与你的同事相互交流才能有效地开展工作。

为小团队留出发展空间

天体物理学家希尔克·施利希廷(Hilke Schlichting),32岁,就职于麻省理工学院,她相信研究行星如何形成是了解我们来自哪里、生命是如何形成的第一步。

我想工作得少一点,花更多时间陪我的丈夫和以世界第五高峰命名的阿拉斯加雪橇犬马卡鲁。我们已经制定一起去印度尼西亚、纳米比亚和坦桑尼亚的计划。

我的实验室现在正在研究的大问题是试图理解一个新发现的行星系是如何形成的。美国宇航局2009年发射的开普勒太空观测站已经发现了其他恒星周围的4 000多颗候选行星,发现了轨道比水星更小的行星,还有以10~30天甚至更少时间就环绕它们的恒星一圈的行星。我们从未在太阳系发现过类似这样的行星。我想知道这些行星是否在离我们今天看到它们的位置很近的地方形成的,还是在更大的向内移动的轨道形成的。

未来的趋势是,人们将越来越难以在不依附科学联合体的小团队中工作。我们需要保持小型研究团队的多样性和独立性,尤其对初级科研人员而言。

科学任务会有经费资助,即使科研人员对重大任务贡献很小,那也很重要,但是我们依然需要确信我们有独立的探索线路。理论研究一般是在小团队中完成的,我希望我们能继续保持这一点。

鼓励科学探索

拉蒂普·达斯古普塔(Rajdeep Dasgupta),38岁,就职于美国德克萨斯州的莱斯大学,他想知道碳、水和硫是如何被带到地球表面并包含到地球内部的。

我需要学习更经常地说不。现在,给我做实验室工作的时间越来越少,我往往在项目申请或论文评审上耽搁最长时间,而这些事我一开始就不应该答应去做的。

我想设法找到时间,更多地去动手做实验和分析,这些事是我真正爱做的。当然,我想在搞定所有这些事情的同时,仍然能找到足够的时间陪我的三个儿子玩耍,能有时间好好陪伴我的家人和朋友。

我们研究岩浆是如何把元素从地球表面循环到内部,又从地球内部循环回表面的。如果你好奇如何能拥有几十亿年都宜居的气候,那你就需要理解这个。当岩浆穿过地幔从地壳喷射而出时,会与地表岩石,比如石灰石,发生相互作用。但是如果高压的岩浆穿过石灰石喷射而出时,会使岩石释放二氧化碳。我们想知道这与地球历史上的二氧化碳排放到大气中有什么关系。

总体而言,在科学上,有时候我感觉,我们只是在已经有一个明确阐述的假说时,才资助相关的科学研究。我们会说,“你没有提出一个假说,所以我们不会支持你做那些测量。”结果是,一直都没有做成测量,直到支持获取那些数据的某个假说出现。支持更多由探索和好奇心驱动的科学研究,将会受到科学家的欢迎。

审视整个生物体

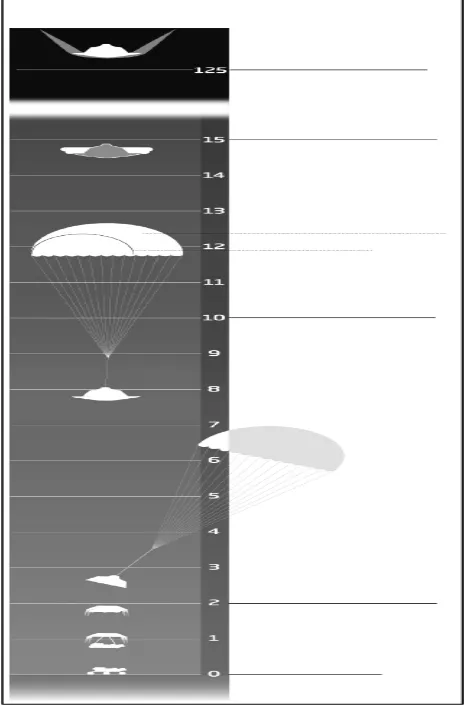

植田博树,39岁,就职于东京大学和日本理化学研究所(RIKEN)定量生物学中心,最近他领导的一个科学家团队发现了一个去除组织颜色、制造“透明老鼠”的方法,他们用这种方法能清晰地观察到死去的老鼠体内完整无损的器官。一项类似的技术可以在细胞水平上对整个解剖的大脑成像。

到2015年3月底,我们将启用日本理化学研究所在大阪新建的老鼠实验装置,能让我们非侵入式地每周监测1 000多只老鼠的睡眠-觉醒状态。所以我想让这个新的实验装置在2015年完全发挥作用,开始研究睡眠生物学。我很好奇,单个的神经细胞不睡觉,整个动物是如何睡觉的呢?

在2013年和2014年,我试图逃离日本湿热的夏天,但是没有成功,因为要提交和修改两篇关于全脑和全身成像研究的论文手稿。我希望明年夏天访问美国科罗拉多州的阿斯彭物理研究中心。还有,自从2013年10月以来,我每周都在东京大学和日本理化学研究所定量生物学中心之间来回奔波。我希望自己能享受这样一种长途通勤的乐趣。

我想通过观察具有单细胞分辨率的睡眠状态,来解决生物体级别的睡眠-觉醒周期的工作机理。精神分裂症和抑郁症与睡眠紊乱有关,大脑的状态受到这些精神疾病的影响,我们通过观察睡眠-觉醒状态也许能获得关于这些疾病的一点线索。2000年前后,当系统生物学研究兴起的时候,我们还可以专注于分子和细胞之间的层面的研究,但是现在是时候从细胞级别往前推进到生物体级别的研究了。

现在,全身去色和成像技术让我们有可能以单细胞分辨率分析整个身体,这不仅对于生命科学家,而且对教师、工程师和艺术家都提供了很多潜在的可能性。

说出自己的观点

受训成为一名粒子物理学家的塔姆辛·爱德华兹(Tamsin Edwards),35岁,从事地球系统模型的研究,她因从事科学传播而为人熟知。今年,她加入了英国米尔顿凯恩斯的开放大学,这是一家专注于远程学习的机构。

我正在预测南极的未来,如果你对不确定性感兴趣的话,这项研究是非常吸引人的,因为南极是未来海平面上升的最大未知数。在南极大陆的边缘,海冰流入海洋,我们认为这个过程将会加剧,并导致海平面上升。但是我们也预测到未来会有更多的降雪,使得部分冰盖变厚,对上述效应做一些补偿。我的主要研究兴趣是模型的不确定性。我观察不同模型得出的预测结果的变化范围,测试模型对过去的模拟有多准确。2015年,我将申请经费开展我自己的研究。

我也做很多科学传播工作,我希望更多的科学家加入。这项工作分担了科学研究的重担,确保公众是在与专家谈论,让科学传播更被公众接受是我们职责的一部分。公众的参与也会拓宽你的知识基础,我认为与持有不同观点的人交谈是一件很好的事情,你也不想生活在一个回音室里吧。

找到研究焦点

冯新亮,34岁,在他27岁的时候成为德国美因茨的马克斯·普朗克高分子研究所的一个团队负责人,现在是德国德累斯顿工业大学的团队负责人。他想让石墨烯能实际用于日常应用中,如果这种不可弯曲的材料能被精确地操控和塑形,则可以使电子设备变得更快、更小、更高效。

为了赋予石墨烯用于电子设备所必须的半导体特性,它必须要有非常精确的形状。如果我们能通过化学合成法来制备石墨烯,我们可以用一个自下而上的方法构建石墨烯带,制备出具有精密性能的无数材料,它们有规定的形状和边缘。我们的最高目标是合成具有新性能的石墨烯纳米带,比如自旋输运,能允许单个电子在计算应用中被用作比特。

对于我自己而言,我的愿望是保持周六放松不做科研,努力工作对于一个科学家固然很重要,但是愉快的社交生活同样也能使人神清气爽。

我也希望科学家们能容易地获得所有我们需要的信息。我们不可能阅读所有的报纸,核查所有的期刊,一部分原因是因为出版商之间的竞争:一个出版商创办了一种期刊,另一个出版商又创办了另一种期刊。但是从科学上而言,不同期刊上的这些论文可能会有重叠,给科学家的工作增加了困难。这些期刊会邀请科学家投稿,如果你投稿了,你同意了,然后你会同意太多期刊。太多的信息是重复和重叠的,我认为这会冲淡我们的注意力。