川南古叙地区岩溶发育特征及影响因素探讨

赵 瑞, 许 模, 范辰辰, 王橚橦

(成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 成都 610059)

川南古叙地区岩溶发育特征及影响因素探讨

赵 瑞, 许 模, 范辰辰, 王橚橦

(成都理工大学 地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室, 成都 610059)

四川盆地南缘古蔺—叙永一带岩溶发育具有鲜明的规律特征,多级水平溶洞说明研究区经历了几个不同的地质时期,代表了主要的水平溶蚀作用,相邻两层不同高程的溶洞之间则被垂向的溶洞、溶隙所串联,又反映了以垂向溶蚀作用为主的另一个时期,水平和垂向溶蚀的交替出现是本区岩溶的一个重要形式,同时以岩溶为介质的阶梯状管道流特征十分明显。文中统计了研究区内各岩溶类型的基本发育特征,总结了岩溶发育的高程分带以及岩溶管道流循环特征,探讨了该类岩溶模式除受到挽近构造运动作间歇性上升的影响外,河谷下蚀变迁以及地下水循环演化也是形成区内多级岩溶的因素之一,从而为人类工程活动提供一定的指导意义。

岩溶发育特征; 影响因素; 统计分析; 古叙地区

岩溶发育特征分析研究对岩溶发育程度的理论研究、岩溶地质环境以及人类重大工程建设活动有重要的指导意义。中国西南地区是典型的可溶岩发育地带,许多学者对该地区的岩溶发育程度进行了大量的相关性研究,其中岩溶溶蚀机理、岩溶水运动、岩溶地貌的形态结构、形成与演化、发育历史和年代学以及洞穴学等多个方面均有建树。同时,前人们还运用岩溶调查探测、堆积物测年、定位观测、岩溶水动力学试验,原位地质模型以及统计计算等多种方法相结合的手段对一些大规模区域或复杂区域的岩溶规律性进行了基础及应用研究,并取得了不错的成果。

近年来,人类工程活动已经逐渐转向川南盆地和高原之间的过渡地带,温泉开发、矿产开采、道路桥梁隧道等交通等工程加速了川南地区的生产建设和发展,同时由于岩溶问题的存在,不可避免的引发了许多岩溶地质环境变化问题。对于岩溶地下水系统来说,循环路径遭受破坏后,地下水环境便会发生变化。

岩溶现象的随处分布为人类生产活动带来了许多意想不到的困难,同时,由于前人对该区域的研究程度存在严重不足,大量工程的建设过程中逐渐遭遇了一些未知且十分危险的岩溶地质灾害,岩溶隧道的涌水、突泥、顶板和地表塌陷以及路基悬空、失稳等岩溶工程水文地质问题屡见不鲜[1],鉴于上述问题,本文以叙永至大村线地方铁路为依托,对沿线古(蔺)叙(永)地区的岩溶发育特征进行详细的统计分析。

1 区域地质概况

古叙地区位于四川省南部边缘,西、南面与云贵高原接壤[2],主要为低中山地貌,海拔高程350~2 000 m,相对高差200~700 m,地势总体南高北低,地形起伏,高差悬殊。山体走向与构造线方向基本一致,主要呈东西向展布,南北向次之。构造上属川南山字型构造影响范围,主要格局为以古蔺复式背斜为总体,呈近东西展布、向南突出的弧形褶皱。

新建的叙大线铁路起于叙永县,止于古蔺县大村镇,沿川南盆地边缘东西向延伸,线路穿越过程中,北西部为岩溶槽型宽谷地貌,南东部则以岩溶山地为主。灰岩地区岩溶地貌显著,表面溶蚀严重,多石林、石柱等典型灰岩地貌特征,且溶蚀洼地,溶洞、暗河较多,洼地呈串珠状相连,暗河时隐时现,与地表水相通形成本区主要的排泄通道。区内水系发育,支沟纵横交错呈树枝状展布,古蔺县箭竹坪一带为该区域分水岭,箭竹以西为永宁河水系,以东为赤水河水系[3]。

区域地下水资源较为丰富,碎屑岩裂隙水与岩溶裂隙溶洞水分布广泛,主要接受大气降雨的入渗补给,局部地段含有地表水的混合补给,径流后以泄流或暗河形式进行排泄。其中,统计数据显示包括伏流在内的地下暗河多达45条,合计总长度达到128 km以上,总流量超过7 800 L/s,构成了庞大而复杂的地下河体系,而如此数量与规模的集中型管道流也成为了该区的主要排泄特征。

2 岩溶发育特征研究

2.1 可溶岩分布特征

区域内可溶岩分布广泛,二叠系茅口组、梁山栖霞组灰岩、三叠系嘉陵江组灰岩、雷口坡组白云岩和白云质量灰岩、奥陶系中上统灰岩以及寒武系部分灰岩、泥灰岩等地层大面积裸露,有利于大气降水及地表水的入渗与补给。其中茅口组灰岩溶蚀最强烈,嘉陵江组、梁山栖霞组次之,雷口坡组、奥陶系中上统、寒武系岩溶发育相对较弱。

通过资料统计,区内可溶岩总面积达942.24 km2,寒武系、奥陶系、二叠系和三叠系等各个地层的可溶岩面积分别为132.92 km2,22.02 km2,415.43 km2和371.87 km2,奥陶系分布面积最小,二叠系分布面积最大,尤其以茅口组灰岩最为明显。其中,各个地层中的岩溶现象十分发育,溶洞、洼地、落水洞和地下暗河管道星罗棋布,在二叠系和三叠系中表现的尤为突出,溶孔、溶隙随处可见,此外在正东、护家南部等低山丘陵区,还有峰丛—洼地组合的地貌形态出现,峰丛与峰丛之间低洼的沟槽中往往伴生落水洞和谷地等负地形。可溶岩的大面积裸露和溶蚀地形的发育分布为地表水汇集排泄创造了良好的条件,也为地下水的补给提供了通道[4-5]。

2.2 可溶岩特征要素统计分析

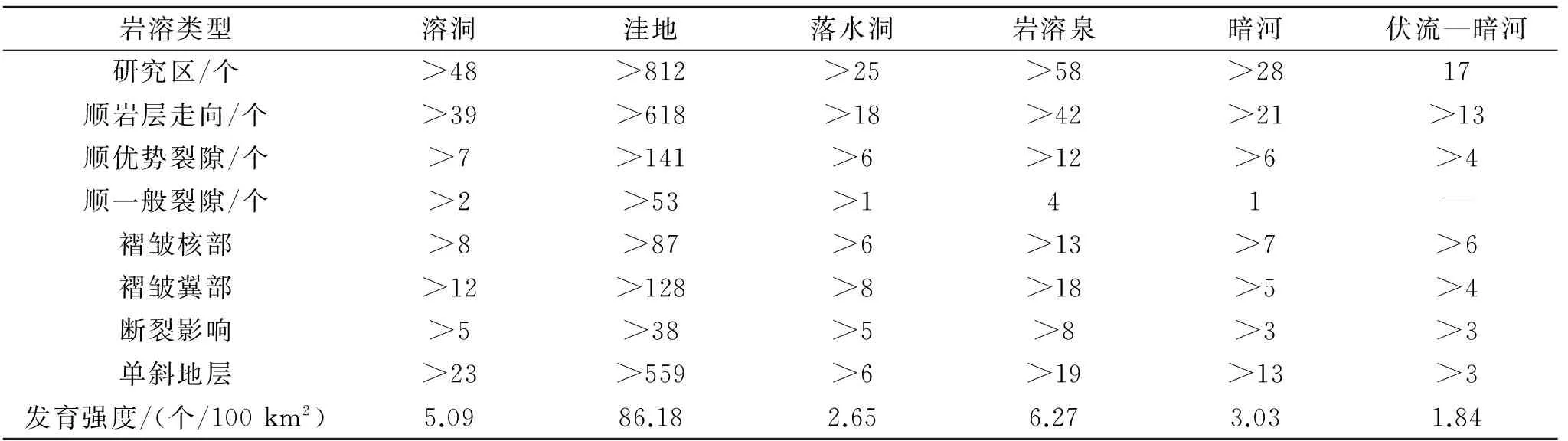

岩溶发育以各种溶蚀形态存在于地表或地下,其发育的规模、尺度、数量与强度等特征是衡量一个区域岩溶发育程度的基本要素,同时,岩溶的发育还与岩性、构造以及地下水循环活动等因素密切相关[6],为此,通过对区域水文地质报告详细分析的基础上,结合野外现场实际调查结果,对本次研究区范围内的基础岩溶现象进行了特征统计分析,其中包括了各个不同岩溶类型的发育分布及地质特征、岩溶泉水露头、地表伏流—地下暗河水资源的基本性质以及各地层内地下暗河的发育数量、长度、流量等数据表征,区内各岩溶形态基础特征具体如表1和表2所示。

表1 研究区域岩溶类型基础特征统计

表2 研究区域各地层暗河(伏流-暗河)系统特征统计

2.3 岩溶发育高程分带特征

在分析过程中发现,各类溶蚀现象的发育除了具有一定的规模以外,其分布高程值具有一定的差异性和相似性,这种多级的垂向高程差是由构造、岩性、地形地貌以及河谷下蚀与地壳上升运动过程等多方面因素造成的。为此,对区域内岩溶形式的发育高程特征分别进行统计。

通过研究总结发现,该地区溶洞发育高程范围值为523~2 134 m;溶蚀洼地分布高程为384~2 085 m;落水洞高程范围为305~1 057 m;岩溶泉水的出露高程为218~1 523 m;暗河出口高程范围值在398~1 116 m之间,伏流—暗河出口高程范围值为404~696 m,两者均分布于河谷两岸,由此可见,伏流—暗河出口高程范围值较小,而暗河高程则分布范围更广,而其它岩溶类型的分布跨度也较大,但也具有一定的集中性和相似性。

统计过程发现该地区发育有多级夷平面,山脉绵延,峰峦此起彼伏,但却仍残存有海拔高程2 000~2 200 m,1 500~1 850 m,1 000~1 200 m,700~900 m,300~500 m五级夷平面,尤其在叙永县后山以南等地相当明显。各可溶岩地层在夷平时期和地壳运动时期充分发育形成多级溶洞或高程分布相近的溶蚀,发育具有一定的成层性,这和该地区挽近构造运动大面积数度上升的同时间有短暂间歇紧密相关。区内所统计的各类岩溶形式高程分布发育分带如图1所示。

图1 研究区内岩溶形式发育高程分带示意图

在区域内,各级夷平面局部保留较好,海拔越高剥蚀越严重,残留越少,相对岩溶发育程度也就越弱,三、四、五级夷平面多在古蔺、赤水等地方保留完整,一般为一些宽阔的台缘。由图1可以看出,各级夷平面高程段内发育不同的岩溶形式,并且形成多级状的高程分带:高高程段主要发育溶洞、洼地和岩溶裂隙泉,底高程段溶蚀分布逐渐增多,地下河与伏流—暗河系统的出口均靠近河谷基准面附近,发育高程普遍较低,利于直接排泄。

溶蚀发育分布的多个层次级别与夷平面期次相对应,总结过程中发现,除个别溶蚀现象不在此高程分带内,其余95.8%的岩溶形态均与此高程分布相吻合:中高程和底高程溶蚀较多,所占比例为89.58%;高高程溶蚀程度较弱,比例为6.22%,这也反映了不同时期岩溶被剥蚀的时间与强度。

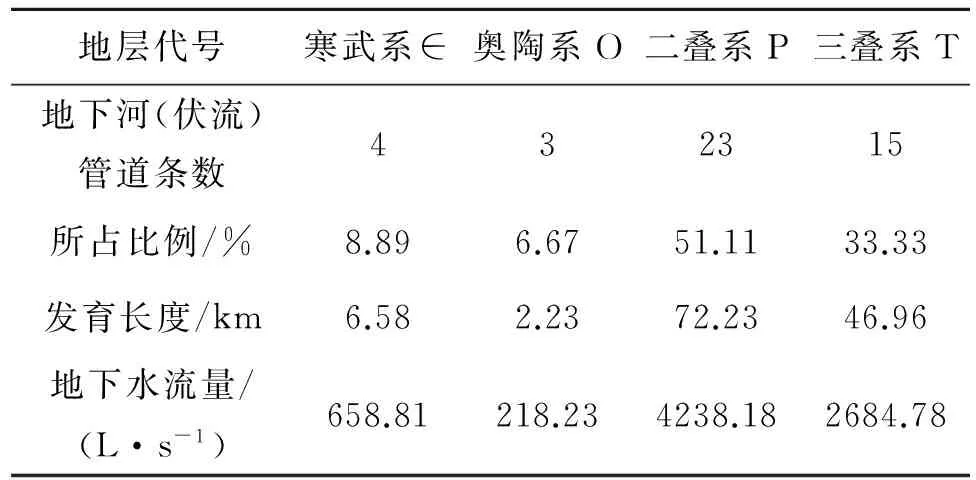

2.4 岩溶管道流的循环特征

岩溶地下水循环受到构造和水文网的影响控制,多分布在横切河溪地区,以纵向径流为主[7]。由于岩溶负地形发育,水循环加剧后,溶蚀能力增强又形成了大规模密集而复杂的溶蚀管道,伏流转入地下的“阶梯状”流动形态逐级交替出现,集中向河谷排泄,形成了特有的区域管道流态特征(图2)。

图2 研究区叙永县正东附近阶梯状岩溶管道流示意图

如图2所示,岩溶水在循环过程中呈“地下→地表→地下”的阶梯状运动方式,地下管道流出露形成正东河,出口高程700 m,浅切割河流成为排泄面汇集河谷两岸的岩溶水,在地表径流6 km后转入地下,形成一级近百米的显著阶梯,随后在地下径流5 km后被侵蚀能力更强的大树河切割排泄,在流动途中不乏地表洼地、落水洞等溶蚀负地形的汇流补给。类似的地下水循环态在区域内分布广泛,仙人洞、护家、龙山等多地均发育如此管道流,水资源量丰富程度可见一斑。

3 岩溶发育过程的影响因素研究

3.1 河谷变迁及地下水循环

河谷不同阶段的演化与变迁形成了多级高程的排泄面,发育特点以水平溶蚀与垂向溶蚀交替出现为主,局部还出现了高出现代河床的不同高度的溶洞。同时受挽近构造运动影响,岩性剥蚀、河谷的强烈下切引起了差异性的岩溶垂向变异,所以垂向岩溶的发育深度不尽相同。

河谷下切幅度之差异与地壳抬升密切相关[8],同时对水系的变迁起着一定的控制作用,如某些局部河段的改道,支流的袭夺较为明显。在叙永兴隆场附近,永宁河原曾从兴隆场—来龙山一带径流,二后南部剧烈上升,原来的河道已经适应不了新的侵蚀基准面,便被遗弃,另从天池镇一带切过形成现今的河道。

河流在切割过程中,排泄面高程降低,原先存在的暗河管道或是靠近侵蚀面的水平溶洞抬升后水头变高,地下水向下侵入剥蚀的能力增强,这个期间地下水以垂向渗流为主,多形成大型的垂直管道或者竖向陡倾的溶蚀裂隙;在河流成为稳定的侵蚀面后的夷平时期,地下水水平径流成为主要模式,岩溶化作用以水平为主,河谷附近形成许多洼地、岩溶盆地以及水平溶洞,与此同时集中排泄点易形成新的暗河管道,而前期被抬升的高高程水平溶洞或者洼地、落水洞等溶蚀现象便成为了新排泄点的补给汇水区,从而与新暗河发生水力联系形成多层的台阶状管道流系统。

3.2 间歇性构造运动

挽近构造运动在岩溶演化过程中起着根本的主导作用,同时在山地、河谷、岩溶地貌等方面有着明显的反应,如南部及东西部构造运动上升强度远远超过侵蚀剥蚀的蚀低强度,故表现为山地地貌,而在北部、中部地区,构造运动就显得较为微弱,侵蚀剥蚀作用占据了主导地位,表现为丘陵形态。

受到间歇性构造抬升的影响,区内多条河流两岸不同程度地发育着高出现代河床的多级基座阶地或侵蚀阶地。从残存的阶地上看,至少有6级。以永宁河河谷为例,Ⅰ级阶地(T1)为堆积阶地,在河流两侧均有分布,高出河面约6~15 m;Ⅱ级阶地(T2)为基座阶地,高出河面20 m左右;Ⅲ级阶地(T3)为侵蚀阶地,在河床附近零星分布,高出河面45~100 m。而Ⅳ级阶地—Ⅵ级阶(T4—T6)地为侵蚀阶地,主要分布于叙永西侧的金沙江河谷及南广河支流等地。

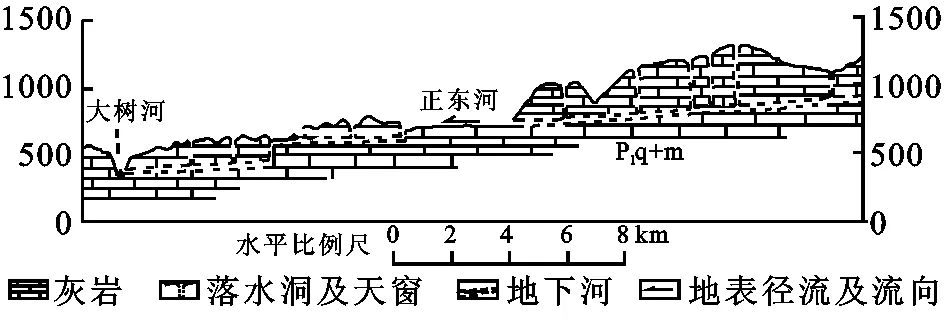

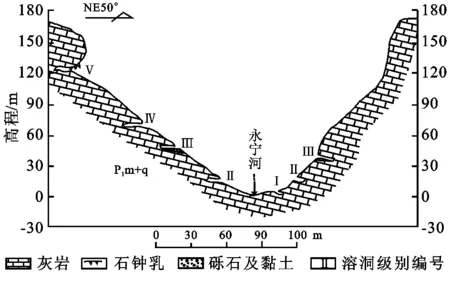

地质历史上,本区主要表现为整体间歇性抬升,总的特点是大面积上升为主,期间有短暂间歇,南部上升幅度稍大,北部稍小,在此过程中碳酸盐岩地层遭受了长期的溶蚀和侵蚀作用,形成较为丰富的地表、地下岩溶形态。区内灰岩分布地区,有高出现代河床的不同发育高程的溶洞,在叙永县两河口附近可清楚地看到5层多级溶洞(图3)。

如图3所示,第一层至第五层溶洞高程在永宁河面上分别约为1,15,50,70和120 m,溶洞分层发育与阶地的形成相互对应,和区域内新构造运动地壳的多期次间歇抬升相关。实际上,从更新世以来,地壳曾数度间歇性上升,形成河谷内两岸的多级溶洞,同时各个峡谷更向纵深发展,河流切割更深使河谷变的狭长而陡峻,而多级溶洞的发育与该区域内地壳抬升、河谷下切、夷平的次数也是相对应的。

图3 叙永县两河天生桥南溶洞分层发育示意图(以永宁河为最低侵蚀面)

4 结 论

古叙地区内溶蚀现象十分发育,尤其以二叠系(P)和三叠系(T)更为明显,岩溶发育类型丰富多样,地表伏流—地下暗河管道系统分布繁多,以可溶岩为含水介质的岩溶地下水系统运移交替模式具有复杂多样性,阶梯状管道流特征十分明显。

通过对区域内各类岩溶形式的分类统计,岩溶发育总数量达到988个以上,其中洼地最多,各类溶蚀分布高程具有相似性和集中性,总结结果发现,95.8%的岩溶形态与五级夷平面高程分布相吻合,中高程和低高程溶蚀较多,所占比例为89.58%;高高程溶蚀程度较弱,比例为6.22%,发育具有一定的成层性。

多级溶蚀的发育与该区域内地壳抬升、河谷下切、夷平的次数也是相对应的。这与河谷不同阶段的演化变迁与地下水循环密切相关,岩性剥蚀、河谷的强烈下蚀引起了岩溶垂向的差异性变化,所以垂向岩溶的发育深度不尽相同;同时受挽近构造运动影响,整体大面积上升为主,期间有短暂间歇,形成较为丰富的地表、地下岩溶形态。在叙永两河口,古蔺白沙、赤水一带均有多级溶洞发育,最多可见为5级溶蚀。

川南古叙地区岩溶水资源相当丰富,地表水与地下水交替出现串联,阶梯状管道流十分发育,分布广泛,如果能够在岩溶地质基础上合理开发利用,将更能有效地提高岩溶水资源的利用率并发挥其应有的经济价值。

[1] 孙晋玉,张强,许模,等.通海隧道施工涌突水灾害与环境影响研究[J].水土保持研究,2011,18(4):69-73.

[2] 陈叙伦,刘世青.川南喀斯特发育史探讨[J].成都地质学院学报,1984(2):44-52.

[3] 范辰辰,许模,王梅,等.川南叙大铁路沿线岩溶区伏流,暗河对比分析[J].水土保持研究,2014,21(2):264-268.

[4] 许模,王迪,漆继红,等.基于分形理论的喀斯特地貌形态分析[J].成都理工大学学报:自然科学版,2011,38(3):328-333.

[5] 王迪,许模,漆继红,等.滇东南丘北区峰丛—洼地地貌形态特征分析[J].中国岩溶,2010,29(3):239-245.

[6] 杨红,许模,张劲松.滇东南弥勒盆地蓄水构造特征分析及找水方向[J].水土保持研究,2012,19(6):254-258.

[7] 王梅,许模,范辰辰,等.宜宾市巡司场地下水径流路径探析[J].南水北调与水利科技,2014(2).97-101.

[8] 毛邦燕,许模,白爱忠,等.广西合山煤田岩溶发育规律及机制研究[J].水土保持研究,2008,15(1):205-208.

Discussion on the Characteristics of Karst Development and Influence Factors in Gulin-Xuyong Area of Southern Sichuan

ZHAO Rui, XU Mo, FAN Chenchen, WANG Xiaotong

(1.StateKeyLaboratoryofGeohazardPrevention&GeoenvironmentProtection,ChengduUniversityofTechnology,Chengdu610059,China)

The karst development of Gulin-Xuyong area has distinct characteristics and regularities in southern margin of the Sichuan Basin, the multi-layer cuevas represent a time dominated by horizontal corrosion and indicate that the area had experienced different geological periods, the adjacent cave layers of different heights are linked by the vertical caves which also reflect another time predominated by vertical corrosion, and the alternative of horizontal and vertical karstification is an important form of the karst development process, characteristic of the ladder shaped pipe flow with taking karst medium is very obvious at the same time. In this paper, statistics of the basic development characteristics of various karst types in the study area was carried out. We summarized characteristics of development elevation zone and circulation characteristics of karst pipelines flow, and discussed such karst pattern in addition to the effects of intermittent rise of recent tectonic movement. River valley undercutting change and groundwater evolution are the factors of multistage karst formation in this area. These results can provide certain instructional significance for the human engineering activities.

development characteristics of karst; influence factors; statisticalaAnalysis; Gulin-Xuyong area

2014-09-26

2014-10-10

赵瑞(1985—),男,内蒙古呼和浩特人,博士研究生,研究方向:水文地质、环境地质。E-mail:375155702@qq.com

许模(1963—),男,重庆人,教授,长期从事水文、工程、环境地质教育研究工作。E-mail:xm@cdut.edu.cn

P642.25

1005-3409(2015)02-0316-04