戴文赛太阳系从哪里来?

人教版语文选修课本里,有篇名叫《牛郎织女》的文章,虽然用的是神话传说的题目,里面说的却是科普的事,作者名叫戴文赛,是个天文学家。他从上世纪40年代起,便开始进行大量的科普工作,创作了10多本科普著作,并做了许多科普报告。

戴文赛穷苦家庭出生,一路靠着做学问出人头地。1936年,他通过了公费出国的英国“庚款”留学生考试,前往英国留学。当时他的导师是英国著名学者爱丁顿。

第一次去见导师时,戴文赛非常隆重地穿了一身燕尾服。和他的拘谨相反,爱丁顿平易近人,屋里乱七八糟堆满了书,谈了一会,就笑嘻嘻地指着戴文赛的燕尾服说:“你下次到我这儿来,就不一定穿这个了。”

接着爱丁顿征求了戴文赛对研究工作的意愿。戴文赛表示希望先做点观测工作,他立刻表示同意,并且很坦率地说:“搞观测并不是我的专长,我另外替你找一位导师给你指导吧!”

戴文赛固然知道爱丁顿是研究基础理论的,但没想到,像他这样一位有地位的大学者居然会在自己这个初来乍到的年轻人面前承认自己学识上的不足。这件小事给了他极其深刻的印象。因此,他在之后的研究、教育工作中始终如一地贯彻着“知之为知之,不知为不知”的态度,绝不是偶然。

年轻的戴文赛很快在研究中心表现出卓越的才能。他获得了剑桥大学1937年的天文学奖金。他的博士论文的课题是《特殊恒星光谱的光度分析研究》。这项研究在当时尚属开创性的工作,至今人们还在论文中引用他的研究成果。

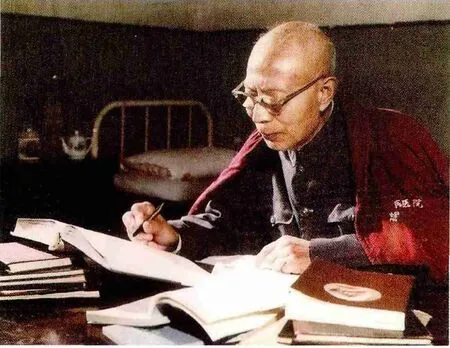

戴文赛(1911-1979),漳州人,20世纪60年代初提出宇观这一新概念,阐述微观、宏观、宇观三个不同层次间的差别和联系,开创了中国天文学哲学领域中对宇观过程的特征和规律的研究。

戴文赛提出了论述太阳系起源的新星云说。

戴文赛(中)和陆埮教授(左,天体物理学家)、曲钦岳教授(右,曾任南京大学校长)一起讨论晚期恒星的演化问题。

戴文赛在1940年获得博士学位后,爱丁顿教授曾热情挽留他在剑桥继续工作。但是他婉言谢绝了。他渴望能用自己学到的知识为祖国服务,而当时中国正在遭受日本军国主义的蹂躏。于是戴文赛毅然选择回国,来到了当时从南京内迁的中央研究院天文研究所的所在地昆明。

但是,现实的遭遇却比他归国前预计的还要糟。

虽然名义上,他担任了研究员的职务,事实上却无法进行真正的研究工作。抗日战争胜利以后,他只好转到教育工作的岗位上去,在北京的燕京大学教起数学来。直到新中国成立以后,他的才学才获得了施展的天地。

1953年,戴文赛作为抗美援朝慰问团分团长访问了朝鲜,深受震动。归国后他说服了夫人刘圣梅,离开北京,到中国主要的天文基地南京工作。

刚到南京大学时,学校里天文学专业的教员不到10人,其中一半还是刚毕业不久的青年教师,教材也多不适用。戴文赛首先着手从事一项重大“基本建设工程”——编写一套有中国特色的天文学教材,并在此基础上培育和组建了一支高水平的天文事业主力军。

上世纪60年代是国际天文科学突飞猛进的时代,戴文赛却被关进了牛棚。他白天推小车,晚上挨批斗,在劳改中跌断了腿,骨折没痊愈,又被迫拄着拐杖下放溧阳农村去劳动。1972年他重新工作,正值花甲之年。来日苦无多,他加倍争分夺秒,试图在天体演化领域形成中国学派。

学校是堆烂摊子,百废待兴。1956年制订中国科学规划时,他曾自告奋勇地承担了研究天体演化的课题。在有生之年建立天体演化领域的中国学派,是他人生最后的奋斗目标。他硬着头皮顶住了种种冷嘲热讽和诸多压力,收集、分析和评价了国外40多种太阳系起源的学说,跟踪国际最新观测资料,提出了一种新的星云说,论述了整个太阳系是由一个原始星云形成的过程。