内部资源、全球网络联结与本土企业升级

唐春晖

(浙江财经大学工商管理学院,浙江 杭州 310018)

一、引 言

国际金融危机之后,中国本土企业竞争环境恶化,一些知名企业甚至出现资金链断裂问题,陷入发展困境。面临这样的状况,能够令企业走出困境,实现可持续发展的关键在于实现转型升级。经济全球化使国际公工形式和生产体系发生了重大变化,对绝大多数仍处于价值链低端的中国本土企业来说,其核心问题是如何提升在全球价值链中的价值获取势力、摆脱低端锁定的局面、实现超越式发展。

国外学者对企业升级的研究始于核心竞争力和动态能力[1]。资源基础观以企业拥有和开发的独特资源角度来理解企业的获利和成长,将自主创新能力、高端制造能力和市场拓展能力视为企业转型升级的重要因素[2]。资源能力视角下的升级研究认为企业在不断对内外部资源和能力进行构建、调整、整合和重构中形成动态能力,并最终实现升级[3][4]。但资源基础观将研究焦点过于集中在企业内部资源和能力上,忽略了同样也会对战略决策及绩效产生重要影响的外部环境因素,因此近年来学者开始转向运用网络理论以强调网络环境的重要性。网络理论认为现在的企业不再是以独立原子的形式存在,其战略行为更多发生在网络环境中,企业的升级能力由其所嵌入的网络所决定。作为一种重要的网络资源形式,网络联结可以用来理解并实施企业的战略优势,学者们将注意力逐渐放在能够对网络资源的获取产生促进或者阻碍作用,并影响到企业升级的网络联结上[5],例如,Peng指出在全球生产网络中发展中国家后进企业通过网络关系嵌入来利用企业外部资源,摆脱企业内部稀缺资源约束[6];赖红波等认为企业能够通过网络关系的调整、更新和升级来实现转型升级,并研究了网络关系升级对企业升级的影响[7]。

从以上研究可以看出,企业网络视角与资源能力视角下的企业升级研究分别从企业外部环境和内部资源对企业战略选择与实施进行了分析,二者相互补充。在此基础上,一些学者整合资源基础观和社会网络观并将其应用于企业升级研究中,从企业自身拥有的资源条件和所处的外部环境两方面来分析升级模式的选择问题,并针对不同条件下企业的升级战略选择进行了一系列研究,证明企业内部能力、资源与外部因素共同决定企业应采取的升级模式[8][9]。虽然整合企业内部资源和外部环境对于企业升级影响的研究取得了一定的进展,但对处在全球生产网络中的中国本土企业来说,以下三个问题的研究仍有待进一步深入:一是内部资源和全球生产网络是如何对本土企业升级产生作用?二是企业内部资源与全球网络联结对于企业升级的影响哪一个更加重要?三是全球生产网络如何对企业升级产生影响,为什么有些与国外领先企业建立了网络联结的本土企业却反而陷入“低端锁定”并沦为“世界工厂”的困境?基于此,讨论企业内部资源、全球网络联结对企业升级的影响,具有重要的理论和现实意义。

二、理论基础与研究假设

(一)内部资源与本土企业升级

从概念界定看,企业升级是使企业迈向更具获利能力的资本和技术密集型经济领域的过程,同时也是使企业从事更高技术含量经济活动的能力得到增强的过程[10],其实质就是实现更高附加价值的企业能力提升。鉴于此,本文在资源分类上将能力从资源中剔除,结合已有的研究基础和中国本土企业的实际情况将企业内部资源划分为两大类:一类是包含固定资产投资规模、技术装备等有形资产与知识产权、员工技能等无形资产在内的企业经营资源,命名为基础类资源;另一类是影响企业声誉、关系和知识积累的员工共同价值观或组织文化,因其具有明显的特定组织特征命名为组织类资源。

企业所拥有的基础类资源可以直接在使用过程中转化为能力,能力的运用则会进一步产生新知识并被保存在企业内部。例如拥有有形和无形经营资源的本土企业能够在降低生产成本、确保产品质量及提高交货速度的同时,通过“干中学”积累生产过程中的技术诀窍和技能等新知识。因此,包括固定资产、技术装备、知识产权和员工技能等在内的基础类资源在帮助企业以更高效率完成生产经营环节各项活动的同时,有效地降低了技术和知识学习的困难程度,从而加快企业对外部先进知识的吸收学习能力,促进企业升级。

企业拥有的组织类资源决定着员工态度、团队学习和管理水平等方面,对企业的冲突解决机制、企业的工作氛围及决策方式都会产生影响[11]。拥有变革和学习意识等创新导向型组织类资源的本土企业在高度动态化发展的全球网络环境中,善于发现与挖掘外部机会,鼓励创新及冒险行为,获取、消化、转化和利用新知识,提高企业的学习能力;而拥有质量和服务意识等市场导向和长期关系导向型组织类资源的本土企业则强调为顾客和合作伙伴创造优越的价值,使企业具有更强的升级意愿,促使企业更好利用内部资源,获取并吸收外部先进知识,提升企业能力。综上所述,本研究假设企业内部资源对企业升级存在显著的直接影响。

H1a:企业拥有的基础类资源状况与本土企业升级正相关;

H1b:企业拥有的组织类资源状况与本土企业升级正相关。

(二)全球网络联结与本土企业升级

发展中国家本土企业与发达国家领先企业建立起来的网络联结可以使前者在全球范围内分享那些已经存在的有价值资源,本土企业依赖这种方式获取的外部资源无需与原始企业分离,得以回避交易性问题,解决了企业内部资源积累所需要的时间和成本问题。鉴于发展中国家本土企业大多“被俘获”在低附加值的全球价值链低端的生产制造环节,填补价值链高端能力的缺口就成为促成本土企业建立全球性网络联结的主要驱动因素。本研究借鉴Ahuja的研究成果[12],从本土企业建立网络联结的动机出发,将全球网络联结划分为以获取技术资源为目的的技术关系嵌入性和以获取商业资源为目的的业务关系嵌入性两种形式。

网络理论研究表明,企业网络联结对企业间的知识共享和相互作用的学习潜力具有显著的正向影响[13],特别是后进企业通过嵌入领先企业主导的全球生产网络形成知识转移机制可以促进企业能力的提高[14]。在全球生产网络下,本土企业与国外领先企业建立起来的网络联结为企业提供了知识转移和学习机制,成为企业获取所需的资源、知识与技能,实现升级的捷径,但是在不同类型的网络联结中,本土企业获取的知识、信息和资源并不相同。以获取技术资源为目的的技术关系嵌入性网络联结中,领先企业通常会向本土企业提供设计蓝图、技术说明、技术援助等帮助其提高产品质量,在与领先企业的紧密接触中建立起来的相互信任[15],促进本土企业对高质量技术信息的获取和包括技术识窍在内的隐性技术知识的转移,实现产品质量和技术能力的提升,有助于企业升级;在以获取商业资源为目的的业务关系嵌入性网络联结中,通过与国外上游供应商和下游客户建立联系或者共享国外的营销网络等途径,本土企业可以获取多样化的商业信息和创新知识[16],这些信息和知识的获取有利于后进企业扫瞄市场环境、确立目标市场,识别并快速抓住市场机会,提高其创新性产出满足市场需求,从而提高成功实现商业化的概率,实现企业升级。综上所述,本研究假设全球网络联结对企业升级存在显著的正向影响。

H2a:技术关系嵌入性网络联结与本土企业升级正相关;

H2b:业务关系嵌入性网络联结与本土企业升级正相关。

(三)网络联结在内部资源与本土企业升级的关系中起调节作用

全球生产网络中本土企业与外部伙伴间建立的网络联结越多,越能够通过经验累积和不断学习强化企业对外部知识的吸收,提升内外部资源的整合能力[17],发挥资源与知识的最大效用进而促进企业升级。作为本土企业升级的重要影响要素,网络联结与企业资源分别位于企业的内外部环境中,二者在交互作用中产生增力,共同促进企业升级。

以获取技术资源为目的的技术关系嵌入性通过与外部伙伴的知识共享,帮助本土企业解决创新过程中遇到的技术问题,并在共同解决问题过程中建立起相互信任关系,这种新的知识学习和技术转移机制提升了本土企业将内部资源转化为能力并产生新知识的效率,有利于企业实现升级。以获取商业资源为目的的业务关系嵌入性通过与上游供应商和下游客户建立广泛联系,本土企业能够接触到新领域并获取多样化的信息和知识,进而促进和加速创新[18]。技术关系性和业务关系嵌入性网络联结均有利于本土企业利用自身资源优势,将内部资源与网络联结所获取的外部资源相结合,使企业拥有的基础类资源和组织类资源更好地与市场进行匹配,促进升级。因此,本土企业的技术关系嵌入性和业务关系嵌入性的全球网络联结越丰富,包括基础类资源和组织类资源在内的内部资源对企业升级的促进作用就会越明显。综上所述,本文提出如下假设:

H3a:技术关系嵌入性网络联结正向调节内部资源与本土企业升级的关系;

H3b:业务关系嵌入性网络联结正向调节内部资源与本土企业升级的关系。

三、研究设计

(一)样本收集

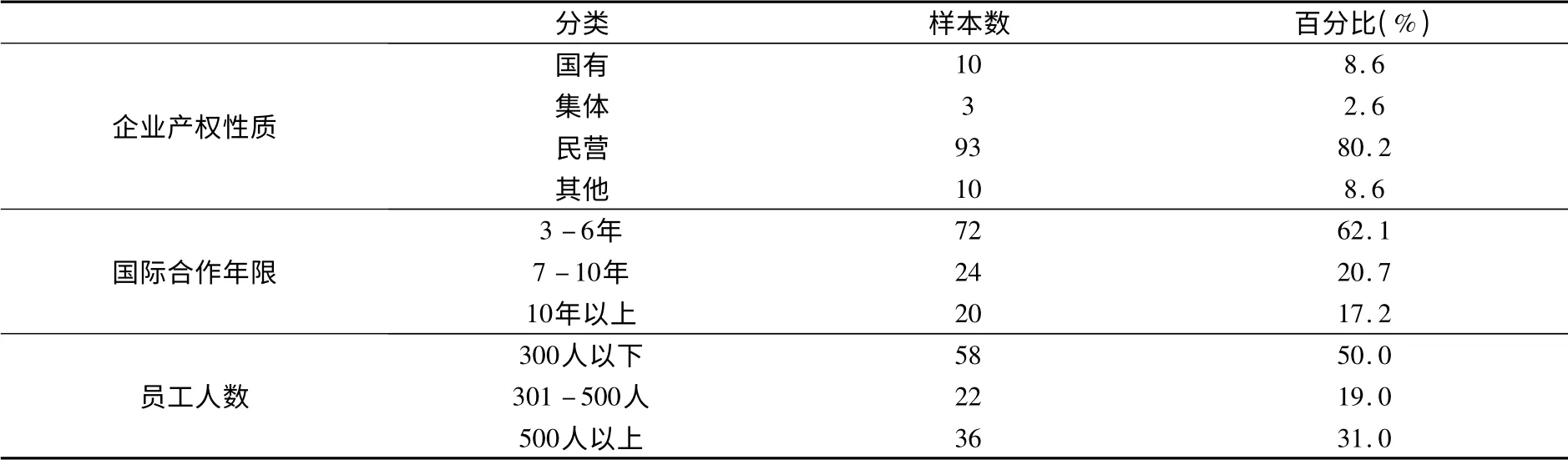

本文的研究对象是全球生产网络背景下与国外伙伴有合作关系的中国本土制造企业,问卷发放对象企业的选择标准是雇员人数不少于50人且具有3年以上国际化业务的本土制造企业。由于问卷涉及内容面较宽,发放对象特意选择了熟悉企业情况特别是企业国际化状况的企业高层管理人员,同时考虑本研究需要涉及企业近三年的经营情况,因此问卷的发放对象均具有在企业五年以上的经历。本研究样本主要来自处于中国民营经济发展前沿的长三角地区,采用随机抽样调查,共发放问卷220份,回收130份,其中有效问卷116份,有效回收率为52.7%。样本企业基本特征分布情况见表1。

表1 样本企业描述性统计

(二)变量与测度

由于本调查问卷涉及全球生产网络背景下发展中国家本土企业升级问题,因此一些原本较为成熟的适用于领先企业的有关企业资源、网络联结等的变量测度并不完全适用,需要进行探索性因子分析和信度检验。

1.自变量

企业资源量表的设计参考了国内外相关文献,并根据中国本土企业全球化经营的现状及特点进行了比较和修正,最终量表分为基础资源和组织资源两个维度,共10个题项(包括固定资产规模、技术装备水平、知识产权、贸易秘密、专业技能、质量意识、服务意识、变革意识和学习意识)。所有题项均采用里克特(Likert)七级量表制,得分代表企业拥有各类资源的程度。按照特征值大于1的原则,本文运用主成分因子分析法对企业资源进行探索性因子分析,检验得出KMO值为0.835,Bartlett球形检验值为410.847,显著水平为0.000小于显著水平0.05,非常适合做因子分析。应用最大方差法提取出2个因子,其中基础类资源的α信度为0.900,组织类资源的α信度为0.921,说明所用量表可靠,2个因子解释了全部题项的73.729%,说明所采用的量表具有良好的建构效度。

网络联结是企业获取“信息、资源、市场和技术”的手段之一。在全球网络联结量表设计上,本文借鉴Andersson等的研究成果,从经济行为的内容出发将网络联结划分为业务关系嵌入性和技术关系嵌入性两个维度[19],同时参考Rowley等有关全球生产网络的相关文献[20],从发展中国家本土企业在全球生产网络中获取外部资源的视角进行量表设计,最终形成9个题项(包括合作产品研发、合作技术标准研发、合作生产制造、技术培训、技术咨询、与供应商长期合作、与客户长期合作、共享销售渠道和营销网络以及特许经营权)。所有题项均采用Likert七级量表制,得分代表企业与国外伙伴建立全球网络联结的程度。应用主成份分析法对网络联结进行探索性因子分析,经检验得出KMO值为0.823,Bartlett球形检验值为437.150,显著水平为0.000,非常适合进行因子提取。探索性因子分析结果表明,业务关系嵌入性和技术关系嵌入性两个因子解释了全部题项的73.641%,说明所采用的量表具有良好的建构效度,技术关系嵌入性与业务关系嵌入性的α信度分别为0.931和0.851,均大于0.7,该量表是可靠的。

借鉴已有研究的分析范式[21],并结合中国本土制造企业的升级实践进行企业升级的量表设计(包括生产创新改进、产品推新速度、营销观念及能力、自主创新能力和技术可拓性五个题项),采用五个Likert 5分值题项对企业升级进行测量。应用主成份分析法对企业升级进行探索性因子分析,经检验得出KMO值为0.771,Bartlett球形检验值为67.669,显著水平为0.000,非常适合进行因子提取。探索性因子分析结果表明,公共因子解释了总变异量的51.497%,社会科学中因子载荷量的绝对值大于0.4就被认为是有效的,因此本量表具有较好的建构效度。同时企业升级的α信度是0.757,同样大于0.7,说明本量表是可靠的。

2.控制变量

考虑到通常情况下,越早嵌入到全球生产网络中的企业从事技术学习、经验积累的时间越长,规模越大的企业拥有更强大的人力物力从事研究、开发、营销等经济活动[22],因此本研究认为全球网络联结构建年限和企业规模对本土企业升级产生有利影响,故而将这两个变量视作控制变量。其中网络关系嵌入年限按照3年以下、4-6年、7-10年、10年以上划为四个级别,分别以1、2、3、4代表;企业规模以雇员人数衡量,按照100人以下、100~499人、500~1000人、1000人以上划分为四个级别,同样分别以1、2、3、4代表。

四、假设检验分析与结果

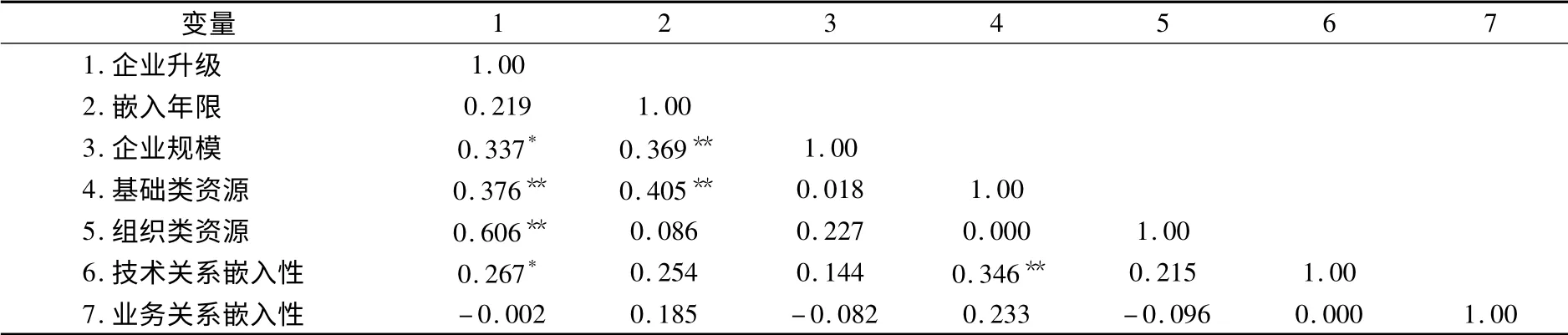

表2是本研究主要研究变量的相关系数。其中,企业规模、基础类资源、组织类资源和技术关系嵌入性与企业升级存在显著的正相关关系,相关系数分别为0.337(P<0.05)、0.376(P<0.01)、0.606(P<0.01)和0.267(P<0.05),嵌入年限和业务关系嵌入性与企业升级不存在显著性相关关系。从各变量与企业升级之间的相关系数值看,组织类资源与企业升级的相关系数值最大为0.606,然后分别是基础类资源、企业规模和技术关系嵌入性网络联结。

表2 主要研究变量的相关系数矩阵

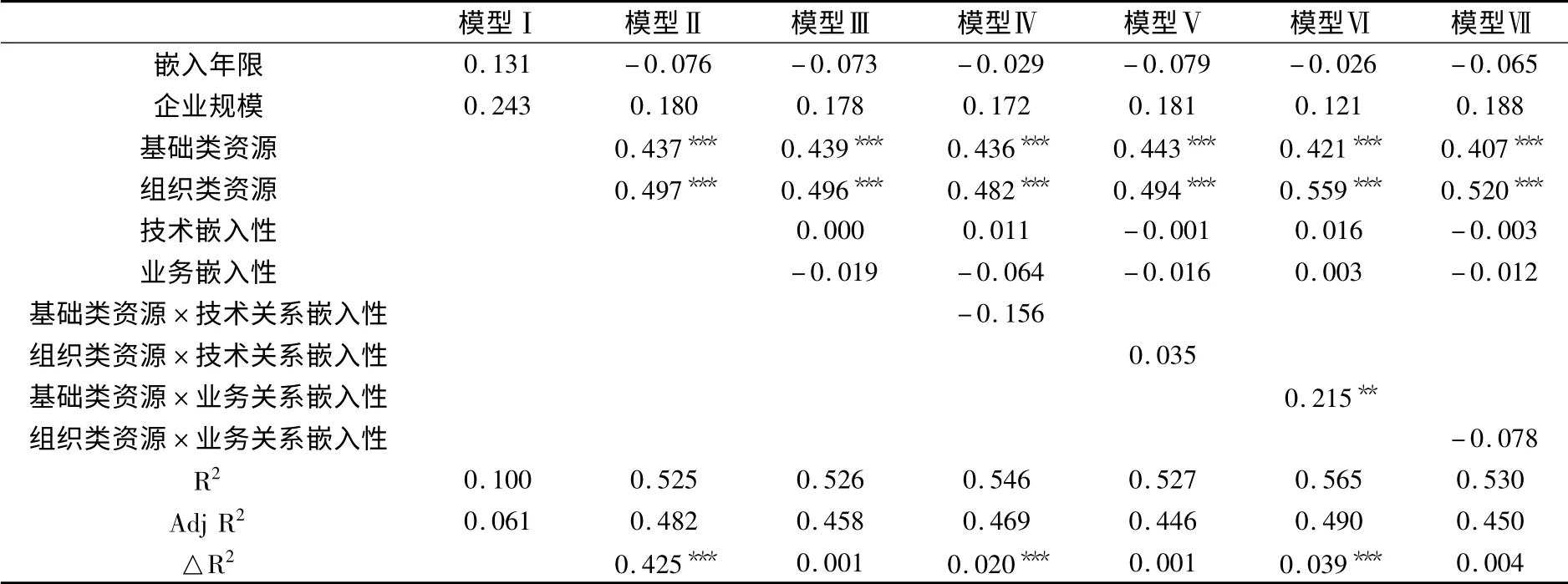

表3是本土企业升级的多因素回归分析结果。模型Ⅰ是嵌入年限和企业规模两个控制变量对因变量企业升级的回归模型;模型Ⅱ在模型Ⅰ的基础上增加了基础类资源和组织类资源两个自变量对企业升级的回归模型;模型Ⅲ在模型Ⅱ的基础上增加了技术关系嵌入性和业务关系嵌入性两个调节变量对企业升级影响的主效应模型。模型Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ是加入交互效应后的全效应模型[23],按照较为普遍的做法,本研究采取将交互项逐个放入主效应模型中的方式,以避免多个交互项之间的多重共线性问题。

模型Ⅱ的结果表明,加入基础类资源和组织类资源两个自变量,模型的解释力显著提高(ΔR2=0.425,p<0.01)。在0.01的显著性水平下,基础类资源与企业升级存在显著正相关关系(β=0.437),假设1a得到验证;组织类资源与企业升级存在显著正相关关系(β=0.497),假设1b也得到验证。模型Ⅲ的结果表明,增加技术关系嵌入性和业务关系嵌入性两个网络联结调节变量,模型的解释力并没有显著提高,并且技术关系嵌入性和业务关系嵌入性两个调节变量与企业升级关系也不显著,假设2a,2b未得到支持。

在检验技术嵌入性的调节效应时,模型Ⅳ的结果表明,增加基础类资源与技术关系嵌入性的交互项,虽然模型的解释力得到显著提高(ΔR2=0.020,p<0.01),但技术关系嵌入性网络联结对于基础类资源与企业升级之间关系的调节作用并不显著;模型Ⅴ的结果表明,增加组织类资源与技术关系嵌入性的交互项,模型的解释力没有显著提高,技术关系嵌入性调节组织类资源与企业升级的关系不显著。因此假设3a没有得到验证。

在检验业务嵌入性的调节效应时,模型Ⅵ的结果表明,增加基础类资源与业务关系嵌入性的交互项,模型的解释力得到显著提高(ΔR2=0.039,p<0.01),并且业务关系嵌入性网络联结对于基础类资源与企业升级之间的作用关系具有显著的正向调节作用(β=0.215,p<0.01);模型Ⅶ的结果则表明,增加组织类资源与业务关系嵌入性的交互项,模型的解释力没有显著提高,业务关系嵌入性网络联结对于组织类资源与企业升级之间关系的调节作用不显著。因此假设3b仅得到部分支持。

表3 本土企业升级的多因素回归分析结果

为了更直观地揭示业务关系嵌入性网络联结对基础类基础与企业升级之间的调节作用,本文给出了基础类资源与业务关系嵌入性之间交互作用的斜率图(见图1)。可以看出,对于具有高业务关系嵌入性网络联结的本土企业来说,基础类资源与企业升级之间的正向作用较强,提升基础类资源可以有效促进企业升级;而对于低业务关系嵌入性的本土企业来说,提升基础类资源对企业升级的促进作用则相对较弱。

综合上述假设检验结果可知,本研究关于企业基础类资源和组织类资源对于企业升级具有正向影响的假设均得到了实证支持。在网络联结调节效应的实证检验中,只有业务关系嵌入性网络联结在基础类资源与企业升级之间的调节作用得到实证支持,而网络联结对企业升级的影响、技术关系嵌入性网络联结在内部资源与企业升级之间的调节作用以及业务关系嵌入性网络联结在组织类资源与企业升级之间的调节作用均没有得到实证结果的支持。

图1 基础类资源与业务关系嵌入性间的交互效应

五、结论与启示

本研究以116家与国外伙伴建立了网络联结的本土制造企业为样本,应用资源基础理论和社会网络理论作为研究的理论源泉,针对企业内部资源、全球网络联结对中国本土制造企业升级的影响进行了实证研究,得出了一些有意义的研究结果。

首先,企业自身拥有的资源状况对升级产生直接正向影响,但与国外业务伙伴建立的网络联结则未对升级产生直接影响。全球生产网络中国外领先企业的战略布局是将中国本土企业定位成生产制造车间,以充分利用其所拥有的制造类资源获取高额利润[24]。在技术关系嵌入性网络联结中,国外领先企业为本土企业提供的技术知识大多依附于资本品(如设备和中间产品等)和相应的技术服务,例如蕴涵在新材料中的产品知识、质量控制与检测以及设备使用中的技术诀窍等;在业务关系嵌入性网络联结中,本土企业从国外领先企业处获取的大多为国际市场需求、国外同行产品信息等一般性的显性知识,虽然这些知识可以帮助本土企业了解市场、提升工艺从而生产出符合国际要求的产品,并有助于保证产品质量、降低企业库存量、节约生产和管理成本,但由于缺乏更高层次的知识转移,因而对本土企业实现产品设计和品牌开拓等能力提升的影响极其有限,不会对企业向高端价值链升级产生直接作用。相反在技术创新透明度较高、知识产权保护相对较弱的国内环境中,自身拥有较强基础类资源和组织类资源的本土企业则可以通过模仿、复制等手段吸收技术知识、缩短技术落差,提升企业创新能力进而实现升级。

其次,不同类型网络联结对内部资源与企业升级之间关系的调节作用存在差异,只有业务嵌入性网络联结对基础类资源与企业升级之间的关系起正向调节作用,而其他情况则并不存在显著调节作用。全球生产网络背景下,国外企业看重的是本土企业低成本,快速、高效的制造能力以及弹性的交货能力——即决定企业生产经营能力的基础类资源,因此本土企业拥有的基础类资源越多,越能够吸引国外伙伴与之建立长期、稳定的网络联结。那些拥有较强基础类资源同时又与国外伙伴建立较多业务关系嵌入性网络联结的本土企业,可以通过在全球范围内整合内部资源和外部互补性资产,更充分地利用全球范围内的商业资源(如客户关系、营销渠道、品牌声誉等),发挥其所拥有基础类资源的优势,提供满足客户需求的产品与服务,实现价值链重组及企业升级。

本研究结果对于企业升级实践具有重要启示。一方面本土企业要努力通过对价值链活动进行有效组织、强化产品质量和服务意识、鼓励员工持续学习以及培养创新精神等方式,积累和提升自身的基础类资源和组织类资源;另一方面已经具备一定基础类资源的本土企业,需凭借其良好的低成本生产经营能力,主动在全球生产网络中与更多国外领先企业建立多样性的业务关系嵌入性网络联结,获取高端网络资源和多样化信息,实现优势互补,促进自身资源的利用效率实现企业升级。

[1]张辉.全球价值链理论与我国产业发展研究[J].中国工业经济,2004,(5):38-46.

[2]张媛媛,张捷.中国沿海地区外向型企业转型升级的实证研究[J].发展研究,2013,(12):31-40.

[3]Teece,D.,Gary,P.and Amy,S.Dynamic capabilities and strategic management[J].Strategic Management Journal,1997(7),pp.509-533.

[4]毛蕴诗,温思雅.基于产品功能拓展的企业升级研究[J].学术研究,2012,(5):75-82.

[5]McDermott,G.A.,Corredoira,R.A network composition,collaborative ties,and upgrading in emerging-market firms:Lessons from the argentine autoparts sector[J].Journal of International Business Studies,2010,41(2),pp.308-329

[6]Peng,X.M.,&Wu,D.Tie diversity,ambidexterity and upgrading of the latecomer firm in global production networks.Chinese Management Studies,2013,7(2),pp.310-327.

[7]赖红波,丁伟,程建新.网络关系升级对企业升级行为与企业绩效的影响研究[J].科研管理,2013,34(11):124-130.

[8]Sturgeon,Timothy.Modular production networks:A new American model of industrial organization[J].Industrial and Corporate Change,2002,11(3),pp.451-496.

[9]毛蕴诗,姜岳新,莫伟杰.制度环境、企业能力与OEM企业升级战略[J].管理世界,2009,(6):135-145.

[10]Gereffi,G.International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J].Journal of International Economics,1999,(48),pp.134-145.

[11]杨倩,刘益,王强.组织文化、战略类型与企业间竞争合作程度的关系研究[J].科学学与科学技术管理,2009,(3):160-164.

[12]Ahuja G.The duality of collaboration:Inducements and opportunities in the formation of interfirm linkages[J].Strategic Management Journal,2000,(21),pp.317-343.

[13]Inkpen AC,Tsang EWK.Social capital,networks,and knowledge transfer[J].Academy of Management Review,2005,30(1),pp.146-165.

[14]Ernst,Dieter&Kim,Linsu.Global production networks,knowledge diffusion,and local capability formation[J].Research Policy,2002,31(8-9),pp.1417-1429.

[15]Larson,A.Network dyads in entrepreneurial settings:A study of the governance of exchange relationships[J].Administrative Science Quarterly,1992,(37),pp.76-104.

[16]Granovetter,M.S.The strength of weak ties[J].The American Journal of Sociology,1973,78(6),pp.1360-1380.

[17]王家宝,陈继祥.关系嵌入构型、学习能力与服务创新绩效:基于交互效应的理论分析[J].现代管理科学,2010,(9):91-93.

[18]Rogers,E.Diffusion of Innovations[M].Free Press:New York.2003,pp.308-340.

[19]Andersson,U.,Forsgren,M.&Holm,U.The strategic impact of external networks:Subsidiary performance and competence development in the multinational corporation[J].Strategic Management Journal,2002,(23),pp.979-996.

[20]Rowley T,Behrens D,Krackhardt D.Redundant governance structures:An analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries[J].Strategic Management Journal,2000,21(3),pp.369-386.

[21]Humphrey,J.and H.Schmitz.Developing Country Firms in the World Economy:Governance and Upgrading in Global Value Chains[R].INEF Report,University of Duisburg,2002.61.

[22]戴翔,张雨.开放条件下我国本土企业升级能力的影响因素研究[J].经济学(季刊),2013,12(4):1388-1412.

[23]钱锡红,杨永福,徐万里.企业网络位置吸收能力与创新绩效——一个交互效应模型[J].管理世界,2010,(5):118-129.

[24]赖磊.全球价值链治理、知识转移与代工企业升级——以珠三角地区为例[J].国际经贸探索,2012,28(4):42-51.