百年书院

◇文·图/本刊记者 李仕羽

掩映在绿树红墙中的聚奎书院既是重庆历史文物保护单位,又是一所仍在教学的中学校园。

→古树环抱、古色古香的图书楼

江津,黑石山。

马鞍双峰对峙于前,驴溪清流环绕于下,聚奎中学座落于青山绿水间。

从清朝同治九年的聚奎义塾到聚奎书院,再演变为聚奎学堂、聚奎小学、聚奎中学,这所有着140余年历史的学府,脚下是曲径通幽的青石板路,耳畔是朗朗书声。

书香江津孕育百年文脉

聚奎书院诞生于江津,并非偶然。

自古以来,对于江津人来说,耕读传家、诗书继世便是梦寐以求的理想生活,而近千年的文化传承更是让书卷气息浸润到这座城市的每一寸骨子里。

1064年,重庆境内最早的文庙—成文庙在江津落成,又名学宫,接收经过考试合格的士子读书,参加上一级的科举考试。

此前,咸平元年(998年),江津书生毕申考取进士,成为重庆史载的第一位进士。10年后,江津知县冯忠创办了五举书院,这便是巴渝地区最早出现的书院。

北宋年间,大文豪苏轼的长子苏迈率本家族迁居江津,定居江津金刚沱;南宋中期,诗圣杜甫的十三世孙杜莘老亦率家族迁入江津清泊场。

作为当时的大文豪,他们在江津大修祠庙,兴办五举书院、南山书院,授业讲课,启蒙乡童。

那时起,江津便浸润在郁郁书香中。

及至后朝,明建栖清书院,梅溪书院、楼峰书院;清代又增加官办几水书院,更兼有后来的育才书院、双峰书院,莲峰书院、凤鸣书院、文峰书院、钟山书院、清风书院等,江津逐渐成为重庆地区书院最多、学风最盛的县。

而当地一大批地方官员,亦因重视文化教育而闻名,曾受一“劝学”故事、国璋设“国璋课”更是被传为美谈。

19世纪后期,随着重庆开埠,商品经济逐渐发展,江津白沙镇地处川西、川南及贵州通川东水运要道,经济发展迅速,但文化教育却落后一筹,几水、育才、华峰几所书院均在江津下半县境内。

白沙镇有识之士看中了黑石山这读书胜地,开始积极筹办书院。

“寺侧空地幽僻宽敞,适宜静修;山对面马鞍双峰耸立,峙立如毫笔,兴学与此,文风必盛。”一条蔓延百年的文脉亦由此发源。

从旧式书院到“洋学堂”

驴溪三叠天飞瀑,马鞍高峙地流杯。

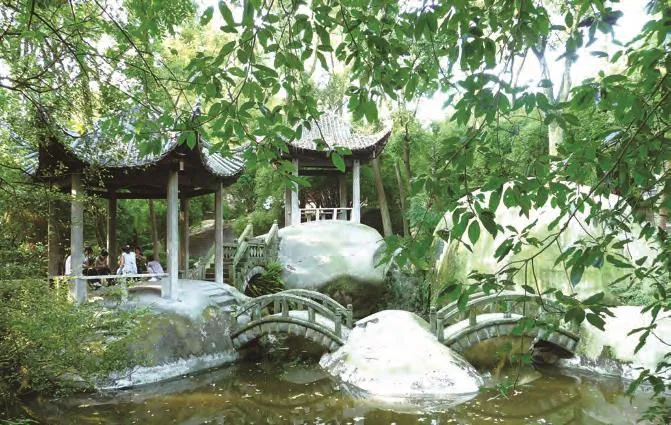

书院胜景夜雨亭

行进聚奎中学所在的黑石山,约300亩范围内天然生成了540余座巨大磐石,大者体积数万立方米,小者体积近十立方米,其形状浑圆沉厚,色泽铁青墨黑,如从山顶向四周滚落般布满整个山体,礧磈突兀,参差错落。

正是在这座以明朝宝峰寺和川主庙而闻名的山头,清朝同治九年,由白沙镇团总张元富和江津盐商邓石泉牵头,筹集白银3600两,开工建造书院房舍,并将其命名为“聚奎”,取“奎主文昌”、“奎主武库”之义。

1880年2月,聚奎书院正式成立,设酒、芹、枣、栗,举行释菜礼,由程缓仁任斋长,出席者百余人。新建成的院舍格调肃穆淡雅,规模宏大。大门上石刻“德星长聚五百里,广厦颜开千万间”;门内前厅两壁,立石碑数座,刻有国璋、宋扬、程德灿等人撰写的《聚奎书院》等四篇碑文;院中讲学厅两侧庭内种植红山茶十余株,春时盛开,状如牡丹,繁花似锦,以象征学子前程。

1905年是聚奎书院的重要转折时期,这一年聚奎书院改为“聚奎学堂”,由邓鹤翔任堂长。

受自身教育背景所影响,邓鹤翔从办学形式到教学内容都开拓思路、锐意创新。除保持聚奎学堂传统的国学外,邓鹤翔还陆续从国外购进理化生仪器、标本和图书以开设数、理、化、生等新式课程,开辟运动场,开展体操、田径等体育活动。

在日常教学中,学堂教师提倡学生自治,以活跃学风,对学生施行民主训练,仿照美国、法国自定“宪法”,设“议会”,并介绍传播欧洲文艺复兴,早期社会主义学说及民主思想。这就使得聚奎学堂开办伊始就以新式的教育内容和教育形式迥异于旧式书院,因此在其他书院衰退之时,聚奎书院非但没有式微,反而更加繁荣兴盛,被冠以“洋学堂”名噪四乡。

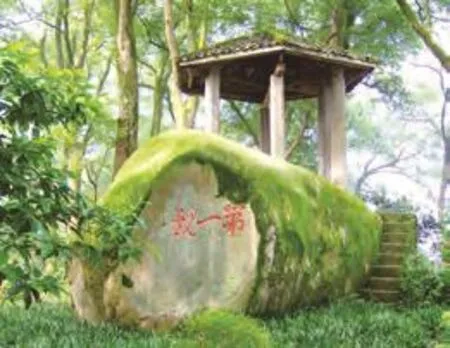

鼓亭题刻—第一观

书院里的明朝古迹川主庙

除此之外,邓鹤翔还筹资修建新式教学楼,培植花木,修筑池亭,美化校园。

如今,步入中学大门,右侧便是一株近30米高的“香樟王”,树干苍劲老辣,树叶婆娑如盖,而大小与之相近的樟树和其他名贵树种遍及整个校园,与穿插其中的花卉顾盼生辉,构成四季流彩溢香的立体景观。

此前,时任中央大学教授陈景曾以“黑石盘错,古木参天,松鸣禽噪,一绝境也”之语,描述聚奎书院。而今,在路径和房前屋后,满目苍藤古藓,修竹掩映。青松环翠的密林竹丛之中常年生息白鹤上千只,往来飞腾穿梭。

忆往昔峥嵘岁月稠

汉献帝在江津始设县。千百年来,以聚奎书院、栖清书院、几水书院等为代表的一大批传道授业之所,不仅担负起中华文化的传承使命,更让优秀的文化基因渗透进每个江津人的血液,将深厚的人文脉络植根于这座古城每一方泥土。

无数的积淀为江津带来的不仅有莲花滩、顺江王爷庙、石门大佛寺、会龙山庄、奎星楼、“天下第一长联”等600多处文化遗存和中山印染、中山纸扎、塘河婚俗、旱码头山歌等大批非物质文化遗产;这里更走出了明代工部尚书江渊、清末“联圣”钟云舫、白屋诗人吴芳吉、“蜀中三张”张采芹、共和国开国元勋聂荣臻、中国“两弹元勋”邓稼先……

除此而外,聚奎书院之于江津远不止是诗书文华的代名词,更见证了在其在战火与硝烟中的铮铮铁骨。

脚步踏在古朴、清幽的青石板路上,穿过风尘厚重的书院前院和石柱楼,隐约可见浓荫密布下一座重檐歇山顶,青瓦白墙,条石为基,对称建造的建筑。

鹤年堂

修缮后的鹤年堂内景

这就是曾享有“川东第一大礼堂”美誉的鹤年堂。

“台高三尺引来遐迩方家显达,座满四厢成就古今奎宿英雄”,于右任亲题的匾额下,是一副豪气干云的楹联。历经近百年岁月,身处鹤年堂讲台,仍能感受到那个时代的风霜与炮火、血泪与荣耀。

著名思想家、国学大师梁漱溟多次在此传播革命思想;加拿大国际友人文幼章作为第一个到白沙公开发表演讲的外国人,用英文讲完全程;身经百战、叱咤风云的冯玉祥,着装简朴地站在学生面前,号召大家捐钱买飞机抗击侵略……在聚奎中学的世纪风云中,鹤年堂早已不仅仅是思想碰撞、擦出智慧火花的圣地。

行经义塾时代、书院时代、学堂时代、学校时代;由小学、初中到高中,由私立到公办,由寥寥数人到“奎星永耀”,聚奎中学屡历世事变迁与历史沉浮。

聚奎书院历史的背影下,是中国近现代仁人志士办学的艰辛缩影,更铭刻了一个时代夹杂书香墨馨与硝烟浴血的民族奋进史。

——以重庆市江津区为例(内文第 52 ~ 58 页)图版