人民文艺:新形势与新任务

——比较视野中的北京文艺工作座谈会

文 鲁太光

人民文艺:新形势与新任务——比较视野中的北京文艺工作座谈会

文 鲁太光

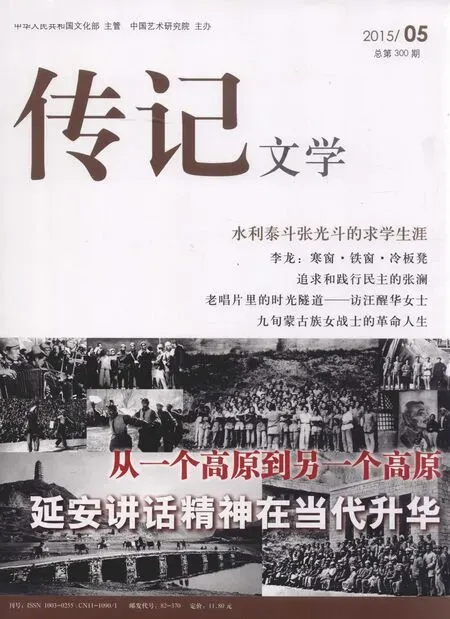

秧歌《兄妹开荒》 1943年 鲁艺(吴印咸/摄影)

2014年10月15日,习近平同志在北京主持召开文艺工作座谈会(姑且称为北京文艺工作座谈会),并发表重要讲话。这是自1942年5月毛泽东同志在延安主持召开文艺座谈会并会后发表《在延安文艺座谈会上的讲话》以来,又一位党和国家最高领导人以类似形式主持召开文艺工作座谈会,而且习近平同志在讲话中重申了人民文艺的立场、观点和方法。由于这种会议规格和会议主题的高度相似性,以至于据媒体报道,出席座谈会的中国作家协会主席铁凝在即席发言中称这次座谈会让自己想起了72年前的延安文艺座谈会。会后,在学习和贯彻北京文艺工作座谈会精神的报道中,更多与会者或学习者将北京文艺工作座谈会与延安文艺座谈会相提并论。更有“细节帝”根据出席北京文艺工作座谈会的文艺界代表共有72人与两次座谈会之间相隔72年这一细节联系起来,“旁证”这两次会议之间的关系,使关于这次座谈会的报道和宣传多了些新媒体时代的气息和喜感,令人耳目一新。

与这些关注形式的“形式主义者”不同,一些具有“考据精神”的“内容主义者”则将习近平同志见诸报端的讲话内容与毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》内容作了“画线”比较,以证明这两次座谈会不仅“形似”,而且“神似”。譬如,习近平同志强调文艺的人民性原则时,指出“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。文艺要反映好人民的心声,就要坚持为人民服务、为社会主义服务这个根本方向”;“考据帝”则找出毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中的相应论述,说毛泽东同志在“讲话”中开宗明义地指出文艺的中心问题就是要搞清楚“为群众的问题”和“如何为群众的问题”,强调这是“一个根本的问题,原则的问题”,进而指出我们的文艺是“为人民的”,为“占全国人口百分之九十以上的”“人民大众”的。再譬如,习近平同志强调文艺与生活的关系时,指出“文艺创作方法有一百条、一千条,但最根本、最关键、最牢靠的办法是扎根人民、扎根生活,要虚心向人民学习、向生活学习,诚心诚意做人民的小学生”。“考据帝”则指出,毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》中说,“人类的社会生活”是“一切文学艺术取之不尽、用之不竭的唯一的源泉”,因而,“中国的革命的文学艺术家,有出息的文学艺术家,必须到群众中去,必须长期地无条件地全心全意地到工农兵中去,到火热的斗争中去,到唯一的最广大最丰富的源泉中去”。这些颇具“考据精神”的“内容主义者”还从党的文艺领导权、文艺与文艺批评、文艺批评的标准、文艺与文艺工作者、文艺工作者与群众等方面在两位领导人的相关论述间“画线”,以彰显这两次会议间的相关性。

这样从内容出发的“比较”研究,当然更深入,更有意义,也更具参考价值。但笔者以为,如果在比较的视野中解读这两次文艺座谈会,以便更加全面地理解习近平同志主持召开的北京文艺工作座谈会之丰富的时代内涵的话,这些“求同”性研究虽然重要,但却不是最重要的。相反,最重要的是“求异”性研究。之所以这样说,一是因为在相当程度上看,这些“同”是自然的,没有这些“同”,反而是不正常的。唯一需要深究的是:习近平同志为什么在时隔72年后再次主持召开这样一次高规格的文艺工作座谈会,就如同毛泽东同志当年做的一样?而对这个问题的回答,则更多地隐藏在“异”中,这也是笔者认为“求异”性研究比“求同”性研究重要的第二个原因。

先解释一下为什么说这两次座谈会之间的“同”是应然的问题。

毛泽东同志的《在延安文艺座谈会上的讲话》之所以重要,之所以一再被人提起——无论是肯定还是批评,之所以常读常新,是因为这个“讲话”为中国社会主义文艺奠定了基调,使中国社会主义文艺第一次“有章可循”。我们甚至可以说,尽管那个时候中国共产党还没有领导中国人民取得全国革命的胜利,建立统一的全国政权,但在文化上、文艺思想上,却已经发出了必将影响深远的、决定性的声音。新中国建立初期,我国文艺政策基本上就是对“讲话”的解释乃至细读,其延续性一目了然。伴随着20世纪80年代中国社会大转型,中国文艺政策也相应地有所调整——1982年,中央决定不再用“文艺为政治服务”、“文艺从属于政治”等提法,而改用“文艺为人民服务,为社会主义服务”的提法。细读相关文本,我们会发现,尽管这次“调整”内容颇为详尽,但整体而言,人民属性和社会主义属性这两个社会主义文艺的本质属性还是完整保留下来,只是内涵有所丰富、外延有所扩展。如果考虑到胡乔木在回忆中指出的毛泽东同志之所以在《在延安文艺座谈会上的讲话》中提出“文艺为政治服务”这个口号,原因在于“翻译”,在于博古将列宁的《党的组织和党的出版物》“直译”为《党的组织和党的文学》,并相应地将LITERATURE“直译”为“文学”而非“出版物”(在胡乔木看来,列宁的原意应该是“出版物”),因而“误导”了毛泽东这个“事实”,则这次调整更可视为微观调整,视为对毛泽东讲话精神的“还原”,其间的精神仍一脉相承。自此次调整之后,我国文艺政策再未有大的变动,“文艺为人民服务,为社会主义服务”这个社会主义文艺的“二为方向”和“百花齐放,百家争鸣”这个“双百方针”及相应的“章法”就此固定下来,成为我国社会主义文艺的“主旋律”。从这个脉络中看,习近平同志在北京文艺工作座谈会上的讲话就是“自然”的。

这种概念上的“同”并不能遮蔽北京文艺工作座谈会的意义及习近平同志讲话的价值,而是相反,因为,正如毛泽东同志72年前在《讲话》中指出:“我们讨论问题,应当从实际出发,不是从定义出发。”诚哉斯言。要全面理解北京文艺工作座谈会及习近平同志讲话的丰富内涵,我们必须从实际出发,而非从定义出发。如果更进一步,将毛泽东同志召开延安文艺座谈会并发表《在延安文艺座谈会上的讲话》的“实际”与习近平同志召开北京文艺工作座谈会并发表讲话的“实际”作一比较的话,或许能够打开一个更加宽广的思想空间,使“北京文艺工作座谈会”的内涵得以全面凸显。

那么,这个“实际”是什么呢?

是“形势”,“形”与“势”:物质之“形”与文化之“势”。

先说说延安文艺座谈会之“形”与“势”。

延安文艺座谈会召开前后,中国共产党尚未带领全国人民夺取全国革命胜利,革命政权尚以抗日革命根据地的形式存在着,且这些革命政权多处农村地区,再加上抗日战争时期烽火连天的兵爨之害,延安及全国抗日革命根据地的物质空间,应当说相当局促。从这个角度看,毛泽东同志主持召开延安文艺座谈会的条件极其不利。但物质上的匮乏却并不一定意味着文化上的匮乏。相反,延安文艺座谈会前后,无论从中国还是世界范围看,社会主义事业,尤其是社会主义文艺都处于上升之“势”。从世界范围看,俄国十月革命的胜利为世界社会主义革命带来了新动力和新方向,被压迫民族和国家求独立、求民主、求解放的民族民主解放运动如星火燎原,蓬勃发展。如果考虑到世界反法西斯战争这一历史大势的话,则世界社会主义运动的景观更加深邃。在文艺方面,经历一个时期的发展之后,苏联社会主义文艺无论在理论方面还是在实践方面,都取得了较大成绩,涌现出像高尔基、法捷耶夫、肖洛霍夫、马雅可夫斯基这样的社会主义文艺大家,在世界文艺的星空上璀璨闪烁,而他们各自的代表作《母亲》《毁灭》《静静的顿河》《列宁》等,也成为世界文艺宝库中的明珠。更为重要的是,社会主义文艺还有一个联系广泛的“统一战线”。勃兰兑斯在论述“法国的浪漫派”时提出了“底层潮流”这个重要的文学概念,他说:“诚然,作家不能使自己脱离他的时代。然而时代的潮流却不是不可分割的潮流——有一种上层潮流,还有一种底层潮流。让自己同上层潮流随波逐流,或被上层潮流指挥驱使,是一种软弱的表现,终必导致灭亡。换句话说,每个时代都有其占优势而投合时好的观念和形式,它们不过是前些时代生活的结果,早已完结了,现在正慢慢变成化石。除此之外,这个时代还有另一整套完全与之不同的观念,虽然尚未具体化,却已经弥漫在太空中了,当代最伟大的巨匠已经把它们理解为现今必须达到的目标。这后一类观念形成了团结人们从事新奋斗的因素。”在勃兰兑斯的意义上看,以资本主义社会关系为依托的资本主义文化自然是“上层潮流”,而一切批判资本主义社会关系及其文化的则自然是“底层潮流”。由此可见,社会主义文艺可谓这一“底层潮流”中最为强劲的一支,是“团结人们从事新奋斗的因素”,而相关的文艺流派则是其最为广泛的“统一战线”。

在这个视野之中,社会主义文艺潮流更为澎湃,更为激荡。

在国内,在延安文艺座谈会之前虽尚未出现为世人所普遍瞩目的社会主义文艺大家及文艺杰作,但社会主义文艺已呼之欲出,社会主义很快就要迎来自己的第一次“文艺爆炸”,已经“势”不可挡。否则,我们就无法理解为什么中国最为优秀的儿女——包括许多优秀的文学家和艺术家——纷纷离开城市、离开校园、离开家园,冒险奔赴偏居中国西北黄土高原的延安了。毛泽东同志的《新民主主义论》于1940年初发轫,可视为这一过程中的一个标志性事件。在《新民主主义论》结尾,毛泽东同志纵情高呼:“新中国航船的桅顶已经冒出地平线了,我们应该拍掌欢迎它。”这样的豪情,源于理论的自信、文化的自信。这表明,在毛泽东等中国共产党人眼中,“新中国”已浮出历史地表,我们所要做的,就是“拍掌欢迎”。在文化上,同样如此。《在延安文艺座谈会上的讲话》不过是对“新民主主义论”中之“新民主主义文化”这一部分的细化和丰富,也就是说,在毛泽东等中国共产党人眼中,尽管延安文艺界还存在着这样那样的问题,但为人民大众所喜闻乐见的具有中国作风、中国气派的社会主义文艺就要呱呱坠地了,而“《讲话》就是对即将新生的社会主义文艺的响亮催生。果然,《讲话》后不久,李季、阮章竞、贺敬之等优秀的社会主义文艺新人就登上舞台,进一步灿烂了社会主义文艺的星空,他们的代表作《王贵与李香香》《漳河水》《白毛女》等也成为社会主义文艺的“红色经典”。稍后,丁玲、孙犁、周立波等,也纷纷创作出自己的代表作。

这一切都说明:毛泽东同志在主持召开延安文艺座谈会时,虽然物质空间局促,但中国共产党人已创建了自己的“高级文化”,在争夺“文化领导权”的斗争中占据优势,在文化上处于上升期,因而,我们可以说,尽管当时延安文艺界还存在争论,但毛泽东同志是在文化“顺境”中召开的“延安文艺座谈会”,其实践及成果是可预期的。

习近平同志召开北京文艺工作座谈会时的“形势”与毛泽东同志召开延安文艺座谈会时,大不相同,甚至可以说发生了翻转。

经过改革开放以来三十多年的艰难经营,中国在全球经济竞争中取得了令世人瞩目的成绩,目前已成为世界第二大经济体。毫无疑问,这种物质条件的宽裕,为我们各项事业的开展创造了一个有利的历史机遇期。但就像我们在上文中指出的一样,物质空间的宽裕并不一定意味着文化空间的宽裕,有时候,情况甚至可能相反。今天,我们所面临的,就很可能是后一种情况——尽管我们的物质空间已经相当宽裕了,但我们的文化空间却没有得到相应的拓展,反而仍然相当局促。

就全球而言,自20世纪80年代末、90年代初东欧剧变、苏联解体以来,世界社会主义运动陷入低潮,至今仍处于漫长的调适期中。与这一历史大势相对应,社会主义文化也陷入一个漫长的低潮期。今天,在全球范围内,不仅以“人民”为关键词的社会主义文艺处于蛰伏期,就是勃兰兑斯意义上的“底层潮流”也处于边缘地位,甚至以“人道主义”为核心的创作也风光不再。流行于世的,是伴着资本主义经济全球化而来的消费主义文化和以普世价值为中心的资本主义精英文化。换句话说,在全球文化竞争中,以欧美为首的资本主义国家占据了主动权,而中国等社会主义国家,则处在一个相对不利的地位上。

就国内来看,情况也不容乐观。随着20世纪80年代以来的改革开放,尤其是随着90年代以来市场经济的快速发展,消费主义文化也进入中国,并迅速蔓延开来。今天,消费主义文化甚至有席卷一切之势。仅就文学领域而言,在消费主义文化包围、侵蚀之下,不仅以“人民文学”为中心的当代文学传统被解构、被污名化,就是以“人的文学”为中心的现代文学传统也被挤压、被边缘化了。今天,我们的文学作品数量极其庞大,仅以长篇小说为例,这几年每年都有近五千部长篇小说问世,可在这些作品中,不要说以“人民文学”为引领的社会主义文学作品销声匿迹,就是以“人道主义”为引领的“人本主义”的文学作品也寥若晨星。这些作品要么是消费主义的文化垃圾,要么是个人情感的无意识呻吟。说句实在话,在这样的文化语境中,作家们的艺术精神几乎消磨殆尽,更何谈创作有益世道人心的优秀文艺作品?这就是习近平同志批评当前文艺创作沦为“市场的奴隶”、“沾满铜臭气”的原因之一,也是习近平同志批评当前文艺创作“有数量缺质量”、“有高原缺高峰”的原因之一,更是习近平同志恳切吁请文艺家们要“静下心来,精益求精搞创作”的原因之一。

与此同时,我们还必须清醒地认识到,在文学艺术的战场上,开展的不仅是艺术手段与艺术能力的竞争,而且还有意识形态的竞争、文化的竞争。在这个方面,我们的社会主义文艺同样处境艰难。有学者对我国一百多年来的奋斗历程做了一个形象的总结,说“中国革命”解决了中国人民“挨打”的历史难题,“中国改革”解决了中国人民“挨饿”的历史难题,而处于历史发展机遇期的我们,面临的则是“挨骂”的历史难题——无论我们做什么,总是动辄得咎,骂声不断。这里的“挨骂”,说的就是我们在文化领导权上的被动局面。这看似是一个“软问题”,但长期放任,必将影响我国社会主义现代化事业这个“硬目标”的实现,因而,“中国发展”一定要解决好“挨骂”这个难题,也就是说,在当前的局势下,我们不仅要解决好经济竞争问题,在经济发展上敢为人先,而且还要解决好文化竞争问题,要使社会主义文化在与资本主义文化的竞争中至少处于均势。但就目前的形势看,在文化竞争上,我们离这个目标还有相当距离,还任重道远。

这就是习近平同志主持召开北京文艺工作座谈会时的“形势”:物质空间相对充裕,文化空间相对局促。只有清楚这个“形势”,我们才能理解习近平同志主持召开北京文艺工作座谈会的“良苦用心”:面对新的历史语境,我们要发展社会主义文艺,拓展社会主义文艺空间,以激活我们的社会主义“高级文化”,使其再次焕发出新的生命力,再次焕发出新的向心力,再次焕发出新的理想之光,使其再次成为“团结人们从事新奋斗的因素”,从而在与全球蔓延的消费主义文化和不断扩张的资本主义精英文化的竞争中,立于不败之地。

毋庸讳言,这是一个极其巨大的挑战,也是一个极其光荣的任务。

行文中,笔者多次使用意大利马克思主义理论家葛兰西的理论关键词“文化领导权”,所以如此,是因为笔者认同葛兰西的一个基本判断。在葛兰西看来,晚期资本主义国家作为“披上了强制的甲胄的领导权”,是由“政治社会”和“市民社会”构成的有机整体。其中,“政治社会”是带有强制性的、暴力的国家机构,主要通过监狱、法庭、军队等专制机构行使强制职能,所以不太可能首先成为文化斗争的场所。与此不同,包括教会、学校、新闻机构、文艺团体等在内的“市民社会”则是制定和传播统治阶级意识形态的民间机构,“这个市民社会的活动既没有‘制裁’,也没有绝对的‘义务’,但是在习惯、思想方式和行为方式,道德等方面产生集体影响,并且能达到客观的结果”。因此,“市民社会”才可能是“文化领导权”现实的实施场所。葛兰西还认为,“市民社会”不具有必然的阶级性,它可以与任何阶级结合,关键是看这个阶级能否得到大众“自觉的”同意与认同,因此,无产阶级在夺取“政治社会”的政治领导权这一核心权力之前,就应该在“市民社会”这一外围获取“文化领导权”。谁获得了“市民社会”的“文化领导权”,谁就获得了民心,就能得到社会成员的广泛拥护与支持,就能构建斗争的民意基础。只有在这样的前提之下,“政治领导权”的获取,才能成为顺理成章的“和平交接”。

值得提醒的第一点是,葛兰西是在欧洲无产阶级社会主义革命的历史条件下创造和使用“市民社会”和“文化领导权”理论的,但依据发展了的现实看,这一理论同样适用于夺取政权并建立社会主义国家的无产阶级,也就是说,建立了社会主义国家的无产阶级一定要注意“文化领导权”问题,一定要注意发挥“市民社会”的化育作用。对今天的中国来说,情况尤其如此,即:在巩固和发展社会主义文化领导权的过程中,一定要注意作为“市民社会”有机组成部分的学校、出版社、群众性宣传工具等在传播意识形态过程中发挥的重要作用。

值得提醒的第二点是,在现代社会条件下,“文化领导权”的实现和巩固要靠“说服”和“认同”,靠道德感召力和文化凝聚力,靠创造有活力的“高级文化”,靠发挥“有机知识分子”的历史能动性。或许,这才是习近平同志召开北京文艺工作座谈会的深意所在。

在这样的维度上看,我们的任务,不仅不比延安文艺座谈会时轻松,反而可能更加艰巨,因为,在延安文艺座谈会召开之时,中国共产党人已经建立了自己的“高级文化”,在“文化领导权”上已处于有利地位,而之所以召开延安文艺座谈会,只是想使“延安文艺”在文化竞争中发挥更加积极、更加主动的作用,而非其他,因而这是“顺势而为”。然而,在社会分层多样、利益诉求驳杂、文化分类多元、信息传播多维、全球竞争激烈的今天,我们面临的是以文艺为抓手促进社会主义文化领导权巩固和发展的问题,是以文艺为依托推动社会主义高级文化巩固和发展的问题,是以文艺为媒介为中国社会发展凝心聚力的问题,这是“逆势而上”,其难度可想而知。如果考虑到尽管意识对存在、上层建筑对经济基础有能动的反作用,但归根结底是存在决定意识、经济基础决定上层建筑这一马克思主义的基本原理,因而社会主义文化领导权的巩固和发展最终还要靠以物质关系为基础的社会关系的调整的话,则这一历史任务就更为艰难。

面对这样的历史难题,需要非凡的勇气与智慧,需要格外的细致与耐心,需要对我们的文艺生产关系进行宏阔而又精准的调整,以使文艺生产力得到最大程度的解放。只有明白这一历史任务之“难”,我们或许才能理解“习大大”所晒书单中除少数前苏联社会主义文艺大家及其代表作外,大多为欧美文艺大家的人道主义经典之作的深意:在这一文化竞争中,既要发挥“政治社会”的管理作用,但更要发挥“市民社会”的引导作用,要在春风化雨的艺术教养和人性滋润中,使我们穿越消费主义文化雾霾,为进入人民文艺的春天奠定基础。

责任编辑/斯 日