在线水分传感器设计

安徽博微长安电子有限公司 沈 伟 常灿灿 李 然

粮食是国民经济的基础,是关系到国计民生的战略物资,其质量、数量和安全直接关系着军需民食,也关系着国家安全和社会稳定[1]。粮食的安全储藏至关重要,粮食仓储的关键因素就是粮食的水分值,长期以来,粮食的水分值是通过嘴咬、手搓以及人工操作粮食烘干来获得[2][3]。基于此本文提出一种传感器能够实时在线测量粮食的水分值。

1 水分传感器系统架构介绍

1.1 实现原理和方法

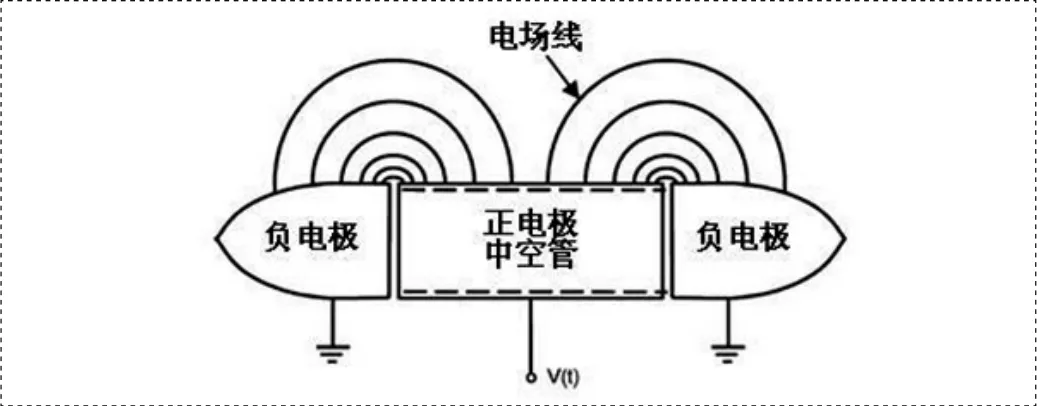

水分传感器采用弥散场电容器的结构实质为一个电容器,如图1.1所示。电容器的两极平行布置,以扩大电场分布范围。结构外形圆润光滑,有利于在粮堆中布置;集成温度传感器,补偿温度的影响。

图1 .1 弥散场电容器示意图

粮食水分值是通过粮食介电常数变化测量的。传感器的电容值、粮食的介电常数与水分含量密切相关[4]。通过检测电容值及其他相关参数就可以间接地测出粮食的含水量。自由水的介电常数ε(大约80)与完全干燥的粮食差距明显,因此具有较高的灵敏度。该原理是电容式、微波式水分检测技术的基础[5]。

对于稻谷、小麦、玉米等颗粒型物质来说,传感器检测的是粮粒和间隙空气的平均介电常数,因此粮食的紧密度(体密度)会影响检测结果[6]。我国储粮高度为6-7m,粮堆下面的粮食受到上面的压力,压力以及体密度由上自下逐渐增加。此外,介电常数还受到温度的影响。精确检测粮食水分需要对这两个参数进行补偿。

1.2 架构与每层设备功能描述

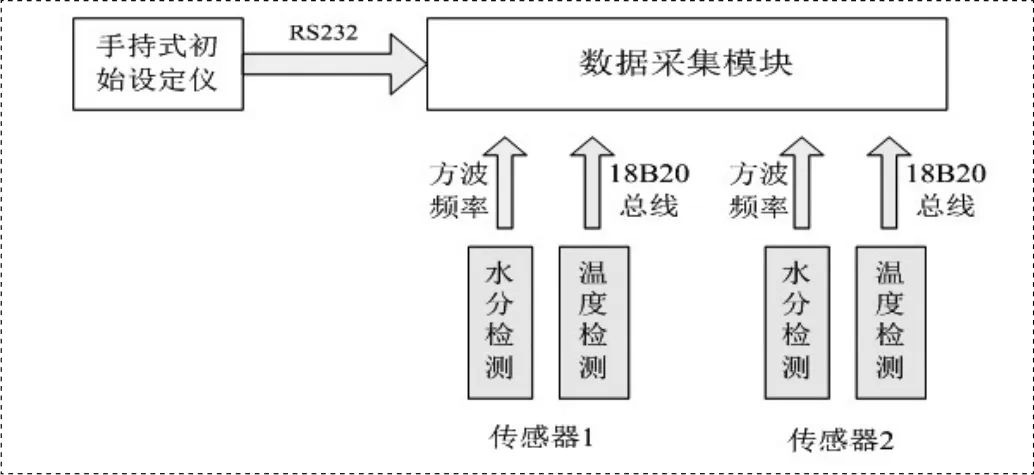

图1.2所示为线水分检测系统系统架构。

图1.2 在线水分检测系统架构

1.2.1 数据采集模块

布置在粮堆表面,通过有线方式接收传感器的方波信号和温度值,具有粮食水分计算等功能。在粮食水分异常时报警。

1.2.2 手持式初值设定仪

由工作人员随身携带,通过RS485告知数据采集模块粮食初始水分,并数字化显示粮食水分、温度、粮食水分初始值、方波频率等信息。

1.2.3 传感器

传感器使用电容传感器检测水分,使用DS18B20测量温度。传感器1和传感器2分别置于粮堆内不同深度。

图2.1 在线水分检测子系统电路硬件原理架构图

2 设计方案

2.1 硬件方案

如图2.1所示,水分传感器采集系统是由电源单元、主控制器、水分检测单元、RS485通信单元、手持仪组成,系统由24VDC供电,采用电源管理模块,将24VDC转换为监控单元需要的5V电源供各子模块使用,处理器接收手持式初值设定仪的数据,采集传感器的频率值经过运算后,通过RS485与上位机进行通信[7]。

微处理器采用Micr ochip公司PIC30f 6014a单片机,该微处理器还具有UART、SPI、定时器、大容量FALSH、EEPROM等丰富外设和具有扩展功能的IO端口,满足控制单元需求。

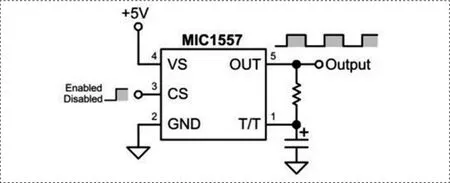

图2.2 水分传感器电路示意图

如图2.2所示,水分传感器采用弛豫振荡电路,输出频率信号,频率值与水分传感器的电容相关。相比电流、电压信号,频率信号有利于长距离传输。水分传感器的弛豫电路由水分传感器、MIC1557、499kΩ的高精电阻组成,输出一个方波信号。传感器的容值为12-30pF,相应的方波频率为80-40kHz(容值增加,频率下降)。

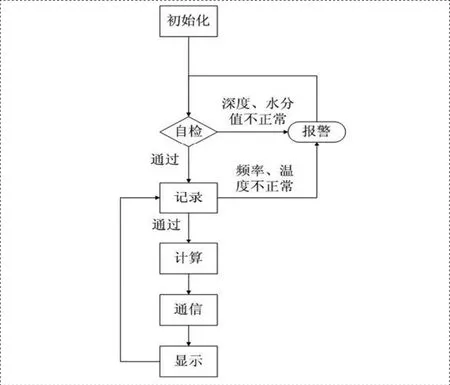

2.2 软件设计

监控单元软件包括以下部分:微处理器初始化,SPI端口初始化,UART端口初始化,IO初始化及DS18B20、计数器控制及主函数中设定状态变量对工作状态进行判断及转移等。手持式初值设定仪向数据采集模块传输的数据包括传感器的埋入的深度、传感器周围的粮食水分。液晶显示屏显示的数据包括:两个传感器分别的频率值、温度值、水分含量。状态转移如图2.3所示。

图2.3 水分检测子系统数据采集模块设备软件状态转移图

3 结论

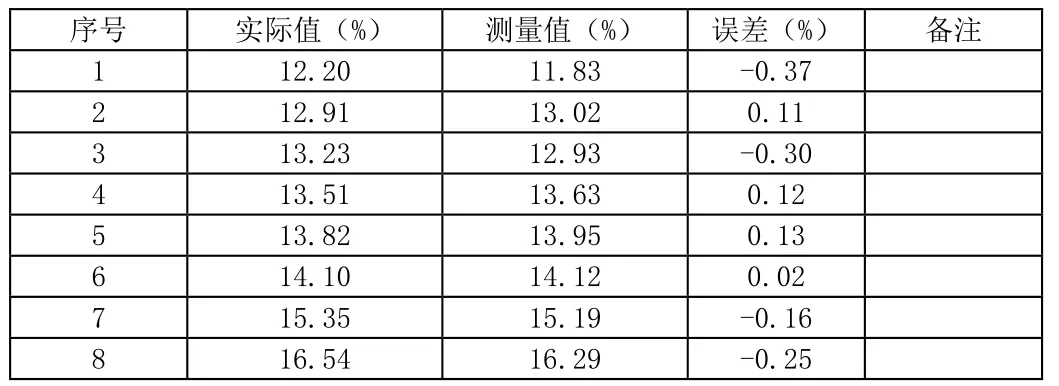

如表2所示是该传感器在实验室、粮库做实验得到的实验数据。

表2 传感器测量稻谷水分值(温度为20℃)

经过反复的实验测量数据分析,当粮食水分值在12%-17%范围内时,传感器检测误差≤±0.5%,能够满足在线测量粮食水分值的精度要求,传感器具有的结构简单、可靠性高等特点,传感器之间通过RS-485总线接口串接起来,在仓内布置比较方便,该产品可以广泛应用在粮食储藏方面。

[1]李先栋.粮食水分在线测量系统[D].山东,山东理工大学,2011.

[2]陆静霞.基于电容式传感器的粮食水分测量仪的研究[J].农机化研究,2005(6):122-123.

[3]丁英丽.基于电容式传感器的粮食水分测量仪[J].传感器技术,2003,22(4):54-56.

[4]耿道渠,赵湛,方震等.粮食水分在线测量传感器[J].仪表技术与传感器,2010,33(1):8-10.

[5]李振涛.张阳,张丽梅.粮食水分在线检测传感器 [J].辽宁大学学报,2006,33(3):241-243.

[6]蔡利民,孔力.圆筒形电容式粮食水分传感器的数学模型与影响因素[J].分析仪器,2006(1):49-52.

[7]曹云东,林国栋,张阳等.粮食水分在线检测控制系统[J].仪器与仪表,2003(4):17-19.

[8]翟宝峰,王昊.电容式粮食水分检测中的影响因素分析[J].辽宁工学院学报,2002,22(5):1-3.