索福克勒斯“忒拜剧”中的对位与轮回

内容摘要:索福克勒斯的“忒拜剧”各自独立却又紧密相连,本文试图将三部剧作看作一个有机整体,来重审其核心悲剧冲突及其内在联系,进而阐释三剧结构上的螺旋对位关系及其主题上表现出的永恒轮回的悲剧意识。

关键词:忒拜剧 对位 轮回 神法

索福克勒斯与“忒拜”有关的三部剧作——《俄狄浦斯王》、《俄狄浦斯在科诺罗斯》、《安提戈涅》——各自独立却又紧密相连,而三剧的内在联系究竟何为又似乎暧昧不清:俄狄浦斯独特的命运究竟是何意味?《俄狄浦斯王》中生命的沉重与切肤之痛,与《俄狄浦斯在科诺罗斯》中异常“轻盈”的死亡有何关系?而《安提戈涅》中与当年的俄狄浦斯过分相似的克瑞翁形象又在透露什么?

本文试图将三部“忒拜剧”看作一个有机整体,以整全视角来重审三剧核心悲剧冲突及其内在联系,进而阐释作为整体的忒拜剧结构上的螺旋对位关系及其主题上关于永恒轮回的悲剧意识。

一.“忒拜剧”的对位螺旋结构

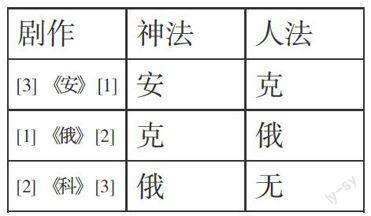

索福克勒斯的“忒拜剧”各自拥有独立情节、冲突和主题,但又难以完全分开。索福克勒斯并非按照剧情顺序来写作,而三剧的创作又贯穿其一生:《安提戈涅》位于情节最末却最早完成,之后是《俄狄浦斯王》,而《俄狄浦斯在科罗诺斯》则是晚年的绝笔。故事情节是剧作的“自然”联系,而创作顺序则透露出作者的用意,于是两种顺序可以成为审读三剧的两条轴线,如此我们将会看到三者的某种奇特联系(剧名前数字为故事顺序,后为写作顺序):

我们将图中相同的数字相连:两个[1]相连,两个[2]相连,并把三者构成的整体当作最小单元则单元A中的[3]与下一单元B中的[3]相连,用这种写作顺序和故事顺序结合的方式,三剧可以被一种奇特的结构统和起来,并呈现出无限绵延的趋向。而内容上,以三剧皆涉的“人法”与“神法”冲突为着眼点,那么这种螺旋对位结构,也同样出现在神人冲突的代表人物身上,俄狄浦斯、安提戈涅和克瑞翁的命运与角色转变也以一种独特的方式被纳入其中,同样显露出微妙的循环:悲剧皆因人法企图挑战神法而酿成,却并不因“前车之鉴”而终止,而是以特殊的方式永恒轮回。对神法以及超越人格化诸神的宇宙法则的敬畏是索福克勒斯才是传达的真意——俄狄浦斯犯错并认识到人类真正的处境,将命运重新交与神的安排,从而获得神恩之救赎,但整个俄狄浦斯家族却仍旧身处永恒地循环往复的悲剧之中。

二.“神法”与“人法”的对立与轮回

最早创作的《安提戈涅》已为我们建构起整个“忒拜剧”的核心冲突模式——“神法”与“人法”的对立。安提戈涅认为埋葬兄长是众神要求人类必须完成的任务,也是自己出于人伦亲情所必须履行的义务,她的笃定与践行源自对天赋伦理秩序(伦理习俗)的虔敬。而克瑞翁则代表了秩序的另一向度——作为人法的城邦法。安提戈涅的兄长正因领兵攻打母邦而触犯城邦法,所以必须受到惩罚,即使惩罚本身是违反天赋伦理秩序的,于是二者间的对立关系构成核心的悲剧冲突。安提戈涅与克瑞翁也成了神人冲突中两类角色的代表,一种绝对虔敬,谨守神的秩序,另一种则坚信人类的力量,笃信自身的秩序,显得骄横且绝对。

《俄狄浦斯王》中同样可以找到这种神人对立及两种力量的代表:俄狄浦斯笃信人力(知识),克瑞翁和特瑞西阿斯尊崇神意(命运)。俄狄浦斯战胜斯芬克斯,于是人凭靠自己的力量(智慧)战胜了困苦,并笃信自我,以致变得骄横(hubris),甚至开始僭越“神法”所象征的宇宙之法则(cosmos),这一点在俄狄浦斯与作为神之代言人的盲先知忒瑞西阿斯的冲突中被表露无疑。过于崇拜人类知识的俄狄浦斯根本无法相信先知的正当性,而施米特在《对古老宗教启蒙的失败》中提醒我们,盲先知看不到世间的表象,却能凭靠神意洞悉本质,而俄狄浦斯的眼睛却只能看见表面的联系,所以发现真相的俄狄浦斯唯有戳瞎双眼来惩罚自己,而这也就应验了忒瑞西阿斯的话:“你骂我瞎子,可是我告诉你,你虽然有眼也看不见你的灾难”(《俄狄浦斯王》412-413行)。

之后,俄狄浦斯用二十年的时间去流浪,他对悲剧命运的接受是通过自我惩罚(刺瞎双眼与漂泊)的基础上重新将自己归于神的安排。于是《俄狄浦斯在科罗诺斯》中的俄狄浦斯成了一位虔敬的老者,极度捍卫神的威严,俨然一副“忒瑞西阿斯”的样子。而颇具意味的是,此时的克瑞翁却发生了巨大的变化,已接替俄狄浦斯掌管忒拜城的他不再是《俄狄浦斯王》中那个虔敬的青年,他开始衰老,已显露出《安提戈涅》中那种骄横的姿态,俄狄浦斯的骄横幽灵般地复现了。于是,再一次,对神法的虔敬与对人法的笃定产生了激烈的冲突。

虔敬与骄横的对立在安提戈涅—克瑞翁,克瑞翁—俄狄浦斯,俄狄浦斯—克瑞翁身上輪换,每次冲突都造成了悲剧性后果,仿佛行至终点,却在下一阶段再现,神法与人法、虔敬与骄横的对立以这种永恒轮回的方式在人世反复着。

三.“永恒的俄狄浦斯”

俄狄浦斯的杀父娶母的罪责与痛苦都源于基于原始宗教的“血污”观念。人类早期神话充满乱伦的“血污”,而文明化与自我意识的觉醒,使得人类开始排拒这种行为,可以说这种罪责及其相伴的痛苦都源于人之为人的意识本身,而作为具备自我意识的人类之代表,俄狄浦斯所感受到的痛苦必定无比巨大。面对斯芬克斯之谜时,俄狄浦斯答出了谜底“人”,显得具有知识,与作为人类的自觉,但他对于作为人的自己(身世与所行之事)他却茫然无知——俄狄浦斯陶醉于自己的智慧,而没有及时认清 “自己”到底是谁,“人”到底是什么?他“使自己成了那个他以为找到了答案的疑迷的化身”:

他成为一个成年人,坚定地站立于他的两条腿之上,又使他成为像他父亲那样,依靠拐杖三条腿站立的老人(他夺取了他在伊尔卡斯特身边的位置),同时又像依然用四条腿行走的婴儿(他既是他们的兄长,又是他们的父亲)一样。……他那不可补赎的罪行在于,他把那三种年龄全都集中在了自己的身上,这三种年龄本应依次而来,而不应交混在也不应重叠在一个家庭世代的内部。无法清楚地区分它们,无法合乎规则地依次承继,在名誉和功能中,就不再有了稳固的地位和持恒的延续性,在城邦中,就不再有了秩序……(韦尔南《神话与政治之间》,317页)

俄狄浦斯家族的悲剧命运是俄狄浦斯竭力逃避杀父娶母命运而受到的惩罚,从最根本上说,其“原罪”在于企图逃脱神意约束的尝试——人与神关系的脱节与分离。或许正如博尔赫斯在《俄狄浦斯与谜语》中所暗示的:“我们就是俄狄浦斯,以一种永恒的方式,/我们也是那三重形状的野兽/我们将是的,我们曾是的一切。//看到我们巨大的本来形象,/我们就会毁灭;仁慈的上帝/赐予了我们后代和遗忘。”(王永年译,《博尔赫斯全集·诗歌卷(上)》,306页,有改动)我们以一种永恒的方式是俄狄浦斯,而这才是人类最真实的状态:答出斯芬克斯之谜使我们坚信自己的力量,却没有想到这是诸神的暗示,直到骄横引发罪行,我们才认清自己恶魔的形象,但人类依靠繁衍在不断延续,同时也依靠遗忘来逃避真实。幼年的安提戈涅虔敬,壮年的俄狄浦斯却无比骄横,直到老年才再次在虔敬之中找到安宁;壮年的克瑞翁虔敬,老年的克瑞翁却走向了骄横与毁灭,同样是年幼走向年老,俄狄浦斯家族与克瑞翁不同的生命线索却一直以对立的方式在延续,暗示骄横与虔敬的对立一直以这种永恒的方式在人类身上延续,永恒轮回。

参考文献

1.[古希腊]索福克勒斯:《安提戈涅》,《俄狄浦斯王》,《俄狄浦斯在科诺罗斯》,罗念生译,载《罗念生全集 第二卷》[M],上海:上海人民出版社,2007

2.[美]伯纳德特:《索福克勒斯的〈俄狄浦斯王〉》[C],汉广译,载《索福克勒斯与雅典启蒙》,北京:华夏出版社,2007,138-154页

3.[德]施密特:《对古老宗教启蒙的失败:〈俄狄浦斯王〉》[C],卢白羽译,载《索福克勒斯与雅典启蒙》,北京:华夏出版社,2007,2-21页

4.肖厚国:《人,能否自救——读〈俄狄浦斯〉》[C],载《索福克勒斯与雅典启蒙》,北京:华夏出版社,2007,180-203页

5.[阿根廷]博尔赫斯:《博尔赫斯全集·诗歌卷(上)》[M],杭州:浙江文艺出版社,2006

6.[法]韦尔南:《神话与政治之间》[M],余中先译,北京:三联书店,2007

(作者介绍:曹晓龙,武汉大学文学院比较文学与世界文学研究生)

——论传统对位教学两种体系的冲突