通过与洋流现象的取类比像重新认识经络的自然属性

徐天成

中医学对人体的认识和治疗疾病的思路有赖于藏象学说,藏象学说借助五行配属关系与五体、五志等更多人体结构、体液乃至精神状态相联系,为研究人体的生理变化和拟定治疗方案提供了更多依据。而先人为何能在没有系统的现代解剖知识的指导下,将人体的生理病理认识得较为透彻?取类比像的思维方法提供了很大帮助。以肝为例,其生发的特性好似树木,木郁达之,“达之者,通畅之也”,确立了肝系疾病处方用药的大法,借助配属自然事物的性质类比推断出无法直接研究的内在机体的特性,这种思维方式在中医学思想中占有重要地位。而未注意到的是,与脏腑有着密切关系的经络,似乎不能直接体现出“取类比像”的对应关系,即使笼统认为,十二正经可按照其脏腑归属配属上相应的自然事物,那么任脉、督脉等又作何解释?不同经络之间并无本质的区别,因而经络也应是具备其自然事物配属的,倘若明确了经络与自然界已知事物的联系,便可借助对已知自然界事物的了解更深入地认识经络,甚至推断出经络的未知功能。

1 人是环境进化的产物,其调节模式亦仿效于自然

组成人体元素的种类与整个地球的元素种类相似,组成人体元素的比例与整个地球的元素的比例亦相似说明人是环境进化的产物。这种相似性不仅体现在物质上,如人体通过蒸发汗液降低体温,与地表植物蒸发水分降低气温的过程相似,遵循相同的物理规律,正是因为支配人和人所处环境的规律是一致的,才能通过对人体外部环境平衡规律的认识来了解人体内部的规律。至少在解剖学不发达的古代,这种思维方式曾经带来很大帮助,并已经通过临床实践检验了观点的正确性。如今,这样的思维方式是否过时?回到刚才的问题:人体的调节模式源于自然环境。被广泛认可的人体调节方式有两种:体液调节和神经调节,或可分为化学物质的调节和电信号的调节。可借助微量、高效的激素或是电荷的改变传递生命的信息,在其他动物乃至植物中也存在着类似的调节机制。而尝试用这两种机制来解释经络的调节方式时却失败了,究其原因,是因为未能发现经络的解剖学实质吗?或经络根本不存在?或许是思路问题——西方医学理论与中医学理论并不相融,因而单纯使用解剖或者类似的方法“实证”经络的所谓实质或许是行不通的。不妨重拾取类比像的哲学思维重新认识经络,而如果仅把取类比像定位于一种原始的、朴素的类比推理思维的话,显然低估了它在传统中医领域和传统中国文化领域已取得的辉煌成就[1],故作下文分析。

2 建国以来经络研究的部分发现

近年来的经络研究着重从细胞、分子层面进行,经络本质研究在世界范围内展开并出现多个理论学说,各种学说虽从不同角度揭示经络本质,但都不能完善解释传统经络的循行及生理功能和临床实践[2]。长期以来,一些学者寄希望于在神经血管之外,能找到经络独特的形态学基础,一无所获[3]。要想发现特殊的经络形态结构,迄今均告失败[4]。用现代解剖学、组织学及化学示踪等先进方法,均未在穴区、穴间、经络循行部位以及经间地区找到任何作为经络穴位的特殊结构[4]390。可见:长期以来中国在经络本质研究方面尽管进行了大量工作,但无突破性进展,人类迄今对经络的认识远落后于临床实践。但无数成功的临床实践给研究者充分的信心:经络必定存在。且20世纪80年代,祝总骧教授用3种生物物理学方法[5],测出了人体十四经脉影射在皮肤上的循行线,与宋朝王惟一的针灸经络铜人模型惊人一致。

3 基于取类比像提出经络研究的新观点

经络是描述复杂人体中各部分联系的功能系统,经络学说是中国传统科学模式下描述人体整体复杂联系与调节作用的理论。经络的体表循行路径可清晰直观地表达人体不同部位的联系——如针刺手阳明大肠经上的穴位“合谷”(在手背第2掌骨桡侧的中点处)可治疗牙痛,甚至用于口面部手术的针刺麻醉,中医经络理论给出的依据是:穴位“合谷”所在的经络循行经过牙齿和面部,因而可以治疗相应部位的疾病——针刺手背可治疗面部疾病,代表着与现代医学迥然不同的思维体系。

3.1 经络是由人体内环境局部差异形成的自然调控系统

经络形态学研究的困境要求采用新的方法和思路研究经络,此处提出新的设想:经络是一种由人体内环境局部差异(如温度、局部渗透压差、离子浓度差等)形成的自然调控系统,经络并非某类解剖结构(如血管、神经),也并非某些分子结构的综合(如各类受体),而是广泛存在于人体内部的局部内环境差异自发形成的调控体系。

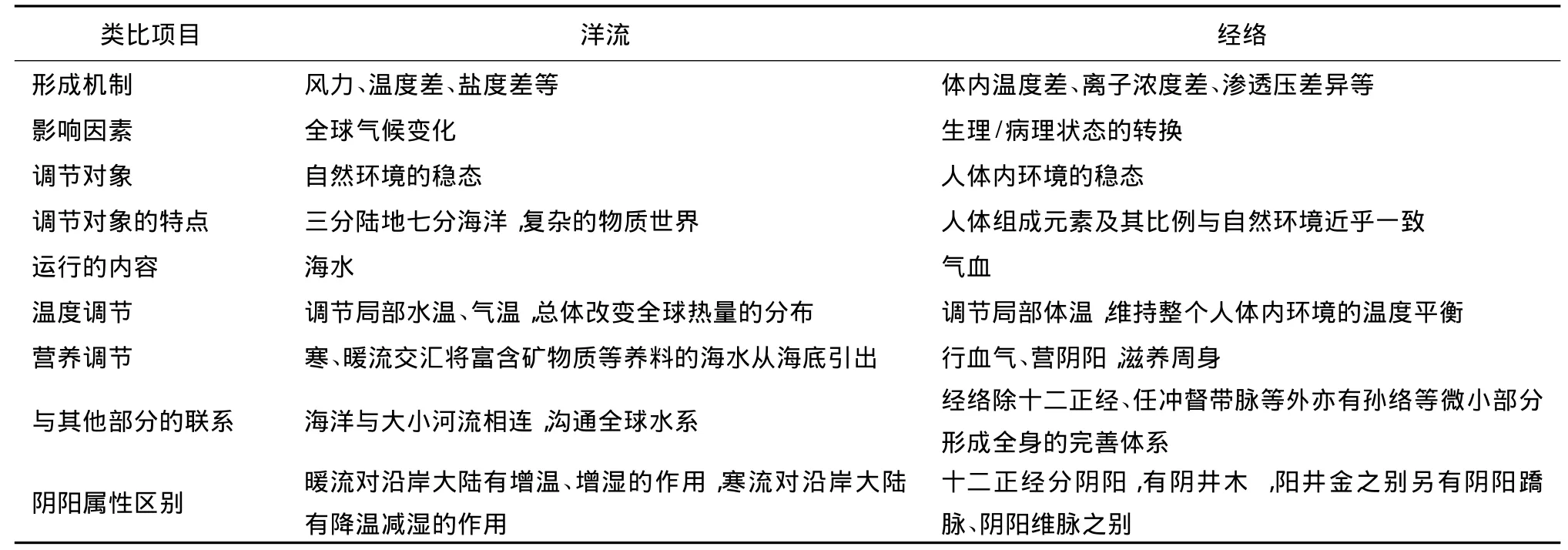

获得这一设想的启发来源于对洋流现象取类比像的归纳:自然界的有序特征是自然界自组织动力学行为的反映。而这种自组织反映了自然现象的共同本质。洋流指的是海洋里的水有规律地大规模地沿着某一方向运动[6]。对于局部天气系统和全球气候都有所影响。这种以局部影响全局的现象在自然界中普遍存在(如蝴蝶效应);这与针刺局部穴位经由经络调节气血的运行规律相似,而事实上洋流和经络有更多的相似之处。见表1。

洋流是一种“以水治水”的调节方式,即以海水本身调节海水的运动变化乃至全球环境的稳态,而经络是否亦如此?经络是否也是一种不依赖特化的结构而用人体已知的、已有的结构调节自身的呢?倘若如此,是否可推测:经络是广泛存在于人体内部的局部内环境差异自发形成的调控体系。而对这种带有自组织性质的复杂的不确定性系统的研究,需要混沌理论的帮助,经络与洋流现象的类比可看作是使用混沌理论分析经络现象的一个形象的切入点,限于篇幅,这一观点已在另一论文中论述[7]。

3.2 重拾取类比像法研究经络的意义

迄今为止尚未找到经络的解剖学实体,也许经络的确没有像血管、神经这样的解剖实体,而通过类似“洋流调节气候”的模式调节人体,人体中的“洋流”是否是体液的定向流动?在众多有关经络的实验结果之中,有些反映的是经络的主要属性或直接属性,有些反映的则是经络的次要属性或间接属性、或附带属性,甚至有些反映的是经络的虚假属性。只有创造性思维能理清各个结果所反映的属性,并把它们有机地揉合在一起,从而得出科学的认知或结论[8]。因而,这里提出的经络取类比像观点,便是为进一步的研究提供了一种方向:不一定遵循现代医学的观点从细胞到分子拆分人体,即按照“还原论”的方法来进行研究,这样得到的结论也许是具有误导性质的。现代医学的研究思路不断深入事物的微观事实,但有些事物的特性只有在较为宏观的层面上才能被体现和证明,因而当经络研究在所谓尖端的科技面前一筹莫展之时,不妨回归先人的认识方法,也许经络与洋流的类比并不是最恰当的,但不失为对近阶段经络研究片面追求解剖学证据的一种有益提醒。

4 与“经络是流动的组织液”等学说的联系与区别

4.1 经络是“人体组织间隙”学说

“经络是什么?经络就是受精卵细胞,经过不断的分裂、分裂,完成了五脏六腑、四肢百骸、皮肉筋脉之后留下的所有相联着的间隙。”[9]这段论述代表的观点,即经络是人体中的间隙,逐步引起了后期“经络是流动的组织液”这一学说的诞生[10-12]但“经络是人体组织间隙”这一学说的建立基础,文章没有给出明确的论证,亦没有试验的证据。相似的说法还有:“受精卵最初分化的12个细胞,进一步分化就形成了12个经络脏腑细胞群组”[9]。胚胎学认为促成细胞有序分化,是由“机化体”专责处理[13-14],通过一些“形态原”分子,在胚胎内产生形态原梯度[15],胚胎干细胞可以通过识别浓度梯度,确定分化位置。在成形过程中,胚胎存在极向的电流[16],并具备高密度“间隙连接”的区域[17-20],这些是指导胚体生长的关键,令细胞在高速分裂过程中,仍有序地分化,不致紊乱。这样一来,经络的形成也很可能与“形态原梯度现象”有关,但笼统地给出“12个群组”并无明确依据。因而在经络的相关研究中,尚不能找到一个明确的参照物,在承认“人是环境进化的产物”这一前提时,不妨从自然界重新获得启发,正如前文所述,从相对宏观的层面上,让经络的一些被忽略的性质体现出来。

表1 洋流与经络的类比关系

4.2 经络是“流动的组织液”学说

“经络是定向流动的组织液”是近年较流行的关于经络实质的假说之一,联系瑞典科学家的“容积传输”理论,似乎经络的体系已经能有一种合理化的模型来概括。张人骥和张维波等分别提出了组织低流阻通道理论用以解释组织液的循经定向流动现象,并试图以此阐明经络的现代生理学机理,而关于人体循经低流阻通道并没有获得解剖学实验的支持[21]。笔者认为,这类学说存在一些疑点,如相关论文[22]中“使用了人体骨间膜中的毛细血管平行排列的特点建立了组织液流动模型”,而“人体骨间膜中的毛细血管”能否代表人体其他部分的毛细血管分布特点呢?软组织中的毛细血管分布也遵循这一规律吗?而进一步论述中使用的“增加毛细血管壁的渗透系数是生物体调节微循环的主要方法之一”验证的是血液与组织液交换维持人体稳态的问题,而这种调节作用能否与经络现象相提并论呢?此外,“肥大细胞表面的切应力的显著减小,伴随的脱颗粒等功能也减小,相应经络的功能也随之减弱”这一论述,认为经络的功能建立于肥大细胞的脱颗粒之上,虽然“针灸穴位会引起穴位区和循经线上肥大细胞的脱颗粒”是得到证明的,但肥大细胞的脱颗粒功能减弱,必然带来经络功能的减弱吗?这是否是一个逻辑上的“充分必要条件”仍然有待商榷,可见,“经络是流动的组织液”是一个建立在假说之上的假说,诚然其部分分析过程是科学的,但仍然不能完全解释经络现象。临床实验中,有学者尝试用手十二井穴刺络放血后脑卒中好发区组织液流动速率变化规律来验证这一学说,而遗憾的是,纵观全文,无疑只是借助“脑组织液流速下降应与神经元代谢水平的下调有关,而代谢水平的下调可能是卒中时该法神经保护的机制”论证了实验结果,与经络现象并无明确关系[23]。可见,因为缺乏有力证据,“经络是流动的组织液”暂时是无法被广泛接受的。

经络学说是古人对针灸诊疗作用的一种直观解释,是从“象思维”入手。经络学说之所以长期停滞,正是由于没有捅破这层窗户纸[24]。遗憾的是,随着西方科学思维方法逐步取代传统的中医思维,这层窗户纸一直半遮半掩。因此要借助“天人合一”“取类比象”的思维方法,重新认识中医基础理论产生的渊源及其内涵,努力从对“象”的认知过程中寻找中医及针灸学术研究的突破点,从而使其理论有较大的创新和发展,更好地为临床服务,助推针灸理论的研究和学科的发展[25]。

5 未来的经络研究何去何从?

鉴于当代的教育体系从小培养学生运用“结构决定功能”的思路研究问题,部分学者常遵循前文所述的“还原论”的方法研究经络,近年来相关文献无论是提出假说或是尝试实验论证,都遵循着“经络具有具体结构”这一原则,似乎是要向所谓“科学界”证明,却无济于事。而更有一批学者在面对问题时,仅有空洞的口号和号召,或是碰到问题就显露出保守的“回归原态”“维持现状”思路[26]。“工欲善其事,必先利其器”,科学的认识离不开科学的方法和工具,如果没有阴极射线管的发明,科学家们也不可能探测到神经的动作电位[27],那么真正能证明经络的工具是什么?诚然需要利用现代科学的方法验证中医的某些观点,但必须指出的是,现代科学的思维模式和传统的中医思想体系有极大区别,现代研究者从小接受着“现代的”“科学的”教育,而中医的观点和方法从形成、理解到运用并不是遵循着所谓“现代科学”的思想,也许中医很朴素,甚至带有一些错误的认识,但不能用另一种思维方式去否定它,这无疑是“忘本”的,但又不能本着“维持现状”或是完全照搬经典的态度学习和继承中医,这样便会止步不前。要做的是拾起先人正确的、却被现代科学抛弃的思维方式解读现代科学不能理解的中医概念,经络实在是一个极好的例子,“科学”不能证明经络,那“科学”一定都是正确的吗?知识是随着认识发展方法的变化不断更新乃至否定过去的错误的。如何在西方科学的夹缝中找到现代中医学的生存之道,坚持古人传承的宝贵思想方法完成先人未尽的使命,是新一代中医人的责任与使命。

[1] 马子密,贾春华.取象比类——中国式隐喻认知模式[J].世界科学技术(中医药现代化),2012,(5):2082-2086.

[2] 郝婷婷,付于.近10年经络本质研究的进展[J].四川中医,2012,30(7):154-156.

[3] 季钟朴.现代中医生理学基础[M].北京:学苑出版社,1991:434.

[4] 胡翔龙.中医经络现代研究[M].北京:人民卫生出版社,1990:256.

[5] 祝总骧.针灸经络生物物理学——中国第一大发明的科学验证[M].北京:北京出版社,1998.

[6] 胡龙成.洋流与人类生活[J].科技潮,1999,9:72-73.

[7] 徐天成.混沌内部的隐秩序——经络内涵的另一种解读[J].中国针灸,2015,35(2):151-154.

[8] 李志刚.通过剖析“流动的组织液就是经络”一说认清经络的本质[J].中国针灸,2012,32(9):798.

[9] 张声闳,陈静.对经络纵深的再思考[J].科技导报,2001,1(3):24-28.

[10] 覃芳,李立.关于经络实验结果与经络间隙维假说一致性的思考[J].中华中医药学刊,2007,25(10):2014-2017.

[11] 张声闳,陈静,李佩斌.经络就是人体间隙维系统[J].大自然探索,1997,16(3):67-72.

[12] 张声闳,陈静,李佩斌.经络研究的新思路(一)[J].辽宁中医杂志,1999,26(11):488-489.

[13] 马玉宝,许瑜.机体细胞的经络归属[J].中国中医药现代远程教育,2013,11(13):60-61.

[14] Niehrs C. Regionally specific induction by the Spemann-Mangoldorganizer[J].Nat Rev Genet,2004,5:425-434.

[15] Meinhardt,H.Organizer and axes formation as a self-organizingprocess[J].Int J Dev Biol,2001,45:177-188.

[16] Hotary KB,Robinson KR.Endogenous electrical currents and voltagegradients in Xenopus embryos and the consequences of theirdisruption[J].Dev Biol,1994,166(2):789-800.

[17] Laird DW,Yancey SB,Bugga L,et al.Connexin expression and gapjunction communication co/mpartments in the developing mouselimb[J].Dev Dyn,1992,195:153-161.

[18] Shang C.Electrophysiology of growth control andacupuncture[J].Life Sci,2001,68:1333-1342.

[19] Meinhardt H.Models of Biological Pattern Formation[M].London:Academic,1982:17-23.

[20] Rives AW,Galitski T.Modular organization of cellular networks[J].Proc Natl Acad Sci USA,2003,100:1128-1133.

[21] 丁光宏,杨静,陈尔瑜,等.人体组织液定向流动与经络[J].自然科学进展,2001,99(8):29-36.

[22] 丁光宏,沈雪勇,姚伟,等.组织液定向流动的动力学机理与人体经络现象[J].自然科学进展,2005,15(1):61-70.

[23] 朱凯,和清源,韩鸿宾.手十二井穴刺络放血后脑卒中好发区组织液流动速率变化规律研究[J].中国医药导报,2014,11(10):20-24.

[24] 冯磊.象思维助推中医经络原创研究[N].中国中医药报,2010-10-14(4).

[25] 曹大明,路玫.从“象思维”浅谈对中医针灸理论的再认识[J].中国针灸,2013,33(1):75-78.

[26] 王忠,朱永旺.中医学思维模式的相关探讨[J].中国中医药科技,2014,21(2):175-176.

[27] 张维波.经络——生命的原始体液循环系统[J].中医药管理杂志,2006,14(7):58-60.