论萨满文化产品策略——以关云德剪纸为例

郑 德,刘传宇

(长春大学 人文学院,长春130022)

1 问题及分析

对于吉林省的萨满文化产业,企业家有这样评论:“吉林是捧着萨满的金饭碗,要饭吃。”[1]话语朴实但切中要害。近几年,吉林省萨满文化产业有一定的发展,但总体情况不是很乐观。作为拥有丰富萨满文化遗产的大省却没有创造出优质的萨满文化产品,不能不说是遗憾。面对此种情况,反思和研究是必要的。据调查,吉林省内民众对于萨满文化的认知存在矛盾,一方面大众认知度相对低,相当比例的人误解萨满文化为“跳大神”迷信;另一方面人们对萨满文化的认知需求却很高,有较强烈的认知体验愿望。人们的认识更多的是从那些以萨满文化作为“非主体的”的文化产品中获得[2]。据此,我们可以得到三种认识:①发展萨满文化产业首先要解除人们的思想包袱;②萨满文化产业有广阔的市场发展前景;③萨满文化产业在“金饭碗”的基础上要解决产品问题,也就是“饭”的问题。

其一,萨满文化产业不仅要有“好碗”,更要有“好饭”——产品是关键环节。文化产业由策划创作——产品生产——流通销售——延伸开发等核心链以及技术设备、资本市场、调查咨询等外围环节构成。其中,产品生产处于核心位置。优质的文化产品不仅以其品质开拓自身的市场,还以其所拥有的宣传舆论的力量为众多的其他相关产业开路,“就像韩国的电视剧《大长今》,不仅自身热销,而且带动韩国饮食、医药、服装、旅游等诸多产业的发展。”[3]13相反,如果没有文化产品的存在,或者说文化产品本身平庸,没有市场影响力,那么,所谓的产业价值链都将只是空想。萨满文化产业的经营者要把主要精力放到文化产品上来。其他方面如资本、技术等固然重要,但产品更重要,思考和行动必须围绕产品来展开。

其二,消费者对“好饭”的需求是文化产业发展的动力所在——消费需要是产品动力之源。在“体验”经济时代,消费者需求发生了重大改变,企业应从单纯卖产品转向卖“体验”,产品策略的重点从创造价值转向创造体验,着力于让顾客体验并为之感动。在谋划产品策略时,要以有形产品为道具,从生活与情感出发,塑造感官体验与思维认同,以此打动顾客、吸引顾客,为产品找到市场价值和生存空间。萨满文化产业的经营者依托“好碗”所做出的“饭”必须是消费者喜欢吃的“好饭”。

其三,生产者必须回答什么才是“好饭”的问题——既要生活化,还要个性化,这是文化产品两个基本标准。唯有符合标准,萨满文化产业才可以“活起来”[4]21。产品生活化,源于大众生活的需要。大众生活包括传统生活/现代生活、时尚生活/情感生活等等。萨满文化产品满足了“生活”,也就实现了“市场”。产品个性化,源于同类产品领域之内突显自我的需要。创造者要汲取传统与现代、自我与他者等各方面的精华,加以艺术化的处理,创造一种新的“集成”,从而实现产品的个性——有个性的、且融入生活的产品才是“好饭”。

萨满文化产业在做好政策、资金和宣传等方面工作的同时,应把注意力放在萨满文化产业的关键、动力和标准问题上。围绕产品问题核心,立足现代,继承传统,创造出有地方特点、民族色彩同时又符合现代审美情趣且适用于现代生活的优质产品。在这方面,吉林九台市的关云德萨满剪纸作为一种文化产品取得了成功经验。关云德剪纸,曹保明称之为“久远活态的文化遗产”[5],国际萨满文化学会主席霍伯尔评价其为“当代世界不可多得的民间文化精品”[6],无论政府、媒体还是市场、学界都对其产生了浓厚的兴趣。之所以获得如此好评,除了文化遗产保护和传承等客观因素外,更为重要的是,关云德剪纸作品很好的践行并实现了萨满文化产品的两个“标准”,即生活化和个性化。因此,以关云德剪纸为例讨论萨满文化产品策略问题具有一定代表性,下面作以分析。

2 产品融入生活

生活化,即文化产品以融入生活为开拓市场的前提。这里的“生活”不是索绪尔意义上的先验的世界,而是列斐伏尔意义的、人的、现实的、活生生的生活之流——它为人所感、所需。既然人存在于生活之中,那么,作为以满足人们消费需求的文化产品就必须融入生活。其融入的方式不同于其他物质产品满足生存需要的方式,而是以非物质的内容(精神、情感、观念等)产生影响,提供“一种让客户身在其中并且难以忘怀的体验”[4]12。这种方式表现在关云德剪纸产品上就是功能转换、审美符合和情感交流。

其一,功能转换,即由传统功能向现代功能转换。现代生活的丰富使得传统萨满剪纸的某些功能“失去了生存环境”[7],其中如巫术神鬼、祭祀信仰、游戏娱乐等功能均有所弱化、改变,甚至消失。尽管如此,萨满剪纸并没有彻底消亡,而是随着生活的发展强化了剪纸原本具有的某些功能,如装饰功能。有学者认为“伴随着历史的更迭,中国民俗剪纸中鲜明的艺术风格、深邃的文化底蕴、明确的巫祝指向在旧的形式的变异中逐渐扬弃原本的内涵,其功能标准发生了质的变化,比如在洞房里贴的喜花,在民间仍作为新婚装饰居室、烘托喜庆气氛的必需品,但已渐渐失去它原本是祈求生儿育女的护符作用。它的作用已不是‘求福于神灵’,而是装点环境,美化生活。”[8]确是如此,在关云德萨满剪纸作品中可以看出这种改变。如《玛虎面具》系列。玛虎,原为“鬼脸面具”,是萨满跳神的必备面具,且仅萨满本人拥有,绝不轻易示人。但关云德玛虎剪纸却剔除了面具原来的神秘、晦暗等巫性成分,增加了柔和、响亮的美学元素,成为可以手中把玩,可以装饰墙壁的艺术品。强烈的装饰性充盈于作品之中,这是关云德剪纸为现代人们所接受和认可的重要因素之一。

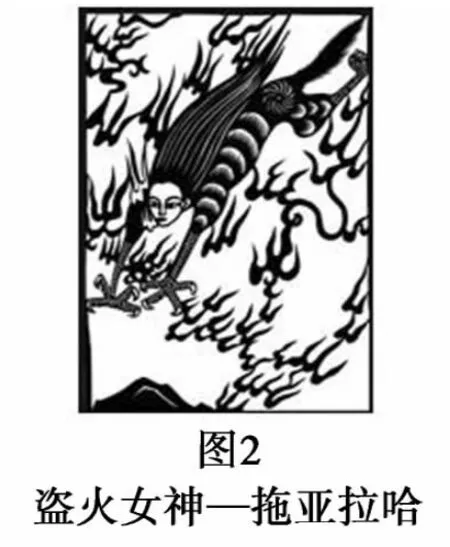

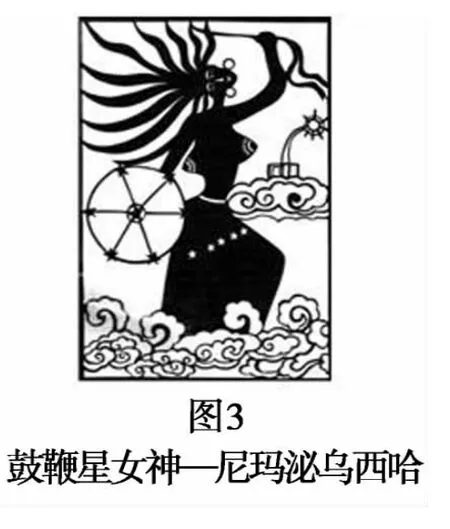

其二,审美符合,即产品的审美趣味符合现代人需求。传统的萨满剪纸一方面材料粗糙,如多用苞米窝、桦树皮、动物皮、糙纸等,效果不佳;另一方面其创作技巧较原始野性、过于简单质朴,虽然具有相当的文化价值,但如果用于市场消费,就会严重不适应。进入市场的剪纸产品必须不同于传统而又符合现代的审美。现代审美特点在于抽象、简洁、个性,现代人们更容易接受幽默、夸张、离奇以及精妙的构思。关云德剪纸,不仅材料精致,而且在继承传统的粗犷、浑厚、古朴的同时能够结合现代的秀美、灵动和巧妙等特点。如图1、2、3 的《萨满女神》系列[9],便反映出了这种特点。三幅剪纸均以满族萨满神灵为题材,显得神秘奇特:图1 牵丝绵密,人物古朴;图2 人物由人首、长发、獾身、鹰爪、猞猁尾组成,造型独特;图3 融有现代的舞蹈姿势元素,带着一丝狂野。全部作品剪法既有北方直刀的硬朗,也有南方弯曲柔和的精巧;既显出装饰性的明丽,又保存了文化的本真。这种特点在下面图4、5、6[10]中也十分明显。图4 极为抽象,耐人寻味;图5 人物线条直硬以阴刻为主,两边的鱼则多碎曲线,以阳刻为主,形成对比;图6 则继承传统萨满物象,同时采用类似于立体主义绘画的技巧创造出一种极强烈的现代感。可见,关云德剪纸形成了一种粗犷与细腻、怪诞与通俗、传统与现代相结合的独特风格,给人一种神奇却合乎常理的美感。这种美感正是现代人们可以接受的。

其三,情感交流,即产品自身散发出情感的力量。文化产品最忌讳理论说教,即使是文化的直白表达也难妥当。文化产品的成功在于融于大众生活,并善于与人们作情感的交流。学者认为,产品不能仅被看成是一种单纯的物质形态,还应被看作是创造者与使用者情感交流的信息载体[11]。文化产品要在四个方面——外形、色彩、材料和语意——注重情感表达,做到外形的创新、色彩的多样、材料的新式和语意特征的多样化[12]。如图7、8、9[13]:图7人物动作夸张,表现勇敢、热烈和激情;图8 和图9除自然质朴之感外,更有一丝诙谐——高高举着的饭碗和筷子真是“妙剪生花”,趣味横生。剪纸采用鲜艳的红色,辅以白色的衬底,色彩跳跃,视觉感官灵动清新,传达出丰富的语意信息:它是热烈的、幸福的,它展现了人与自然的和谐之美,它呼唤人们来观赏、亲近,它向每个人传递出美善。这种情感的表达可以使人产生共鸣并引起愉悦感,进而产生消费欲望。

生活化,作为一碗好“饭”的重要标准,要求萨满文化产品不仅在“色香味”方面下功夫,更要在精神、观念和心理等方面做足文章,对文化产品的相关生活信息包括传统与现代、自我与他者等各方面作深入全面的思考和掌握,创造一种“集成”,形成一种独特风格。这种风格就是所谓“个性”。生活化与个性化是产品策略的两个重要方面。

3 产品需要个性

“有性格的作品才是美的”(罗丹语),同样,有性格的文化产品才会拥有市场和发展空间。从文化产业主要领域如影视剧、广告传播、网络游戏等,到其他产业领域如服装、饮食、汽车、城市等等,只要其作品吸引人们注意,为人们所喜爱,便无不充满个性。相反,没有个性的产品将会失去其立足之地。今天萨满文化产业处于“低谷”状态,一个重要原因就是萨满文化产品缺少个性——“同质化”严重,粗糙、模仿、重复现象屡屡出现在各文化生产部门。伊通县牧情谷便是一个典型案例,原本创意很好——以萨满文化体验为主,带动经济,传播文化。然而,包括饮食居住、歌舞、景观等在内,各项设置都过于粗糙(包括形式和内容),不够精致,模仿多于创造,游客无法获得萨满文化神秘、原始、厚重、自然等等的精神“体验”。可见,创造个性化的产品对于萨满文化产业来说是至为重要的。

下面,我们来看看关云德剪纸是怎样实现文化产品个性的。

其一,对传统元素进行“集成”,形成个性。集成,即创造者充分汲取传统作品的精华并将其发挥到极致,同时渗透自己的个性因素,进行艺术化的处理[3]240。例如剪纸“女神”系列,以萨满神话中女性形象及事迹为叙事载体,在汇集传统剪纸作品的各种类型及风格元素的基础上,又加以更新、放大与夸张,从而成为吉林省萨满剪纸的“集大成”者。一方面,女神形象延续了长发、乳房、饰物、裙装、纤柔、飘逸等传统标志元素;另一方面,女神造型加入了作者富有个性的想象,并吸收了他种文化和艺术的营养。如《盗火女神——拖亚拉哈》(图2),神话中的拖亚拉哈是虎目、虎耳、豹头、豹须、獾身、鹰爪、猞猁尾。关云德为了突出女性特点同时又照顾到神话原型,把虎目、虎耳、豹头、豹须改成女子头像,并飘着长发,其他部位不变,尽管不同于传说,但按现代人的理解仍然是神奇而合理的。再如《鼓鞭星女神——尼玛泌乌西哈》(图3),女神大大的耳环,辐射四散的头发,身体左右对称凸起的乳房,或现代或古代各种艺术元素糅合一起,形成独特的个性风格。这种不同程度的改造和集成,使人似曾相识的同时又惊叹不已。

其二,通过类型创新创造出有个性的形式和风格。如图4,鱼和文字结合自然,毫无斧凿感,线条和色彩硬朗明快,“看来若闻铿锵之声,却显出一种金石的力度”[14]。图5 的人物为满族传统剪法,以硬直线条为主,两鱼则全以曲弧线表现;人物似远古岩画,鱼则多现代神韵,整图造型鲜亮灵动。图六以鱼为主体来表现江神,既符合神话传说,又具强烈现代感:鱼的各部位(鱼须、鱼嘴、鱼鳃、鱼鳞、鱼鳍、鱼尾)与左则似半边脸的事物搭配,产生一种毕加索立体主义风格和达达主义的幻象感觉。可以看到,关云德剪纸把信仰与现世、质朴与柔美、奇幻与现实成功的结合在一起,创造出前人未有的整体风格。借用美国学者斯·卡维尔关于电影系列现象的观点:“使某个人属于某种类型的东西,并不是他同这个类型的其他成员的相似之处,而是他同其他类型的人的明显差异。”[15]也就是说,文化产品的个性不是来自于相比类型内部成员的相似性,而是来自于相比其他类型成员的差异性。关云德剪纸个性并不在于硬朗剪法、满族生活、萨满故事等——这些元素也存在于同类型其他作品中,而是在于如图4、图5所表现出来的奇特而合理、传统而现代的,令人耳目一新的特质产品。

通过文化集成,创造出“个性”与新类型,便可以避免产品“同质化”。同质化实际是创新的缺乏和模仿的泛滥。吉林省萨满文化产业只所以没有能很好发展,政策和宣传不到位固然是其因素,但创新意识的淡薄、能力的不足和传统的断裂等问题才是其内在主因。萨满文化产业要想突破目前困境就必须在主因上下功夫,关云德剪纸的努力和做法是值得借鉴的。

4 小结

关云德剪纸这样一碗“好饭”不可谓不精彩,因此,对之咀嚼和回味是必要的。

其一,产品要立足于现代生活,同时要继承传统。关云德剪纸成功的一个重要因素是他找到了萨满文化与现代生活之间的精神衔接点,并以恰当的形式表现了出来。因此,虽然萨满文化是质朴和神秘的,是吸引人的,但其产品却必须相关于人们的“生活”,为人所熟悉。

其二,产品以创新取胜,而创新来自于对文化资源的全面了解与把握。开展萨满文化资源调查和评估工作是很必要的。萨满文化产品实现创新的重要基础是创新者了解与把握文化资源内涵,这就要求产业界和学术界对吉林省萨满文化资源作出科学评估。目前看来,这方面的工作还不是很让人满意。

其三,加强宣传。关云德剪纸产品享誉国内甚至海外,除自身因素外,还与政府、媒体与学界的支持与宣传等因素分不开。萨满文化产品必须要有来自各方面特别是政府方面的支持。政府需要解除“迷信”的思想包袄,在政策制订和文化宣传上不能犹豫摭掩。唯如此,才能让“金碗”生出“好饭”,才能让人觉得“有意思”。

[1] 萨满文化的保护与传承[EB/OL].[2012-08-07].http:∥gb.cri.cn/1321/2012/08/07/6491s3801397.htm.

[2] 郑德,赵丽娜.萨满文化大众认知度研究[J].满族研究,2014(2):58.

[3] 何群.文化生产及产品分析[M].北京:高等教育出版社,2006:13.

[4] 派恩二世,吉尔摩.体验经济[M].夏业良,等译.北京:机械工业出版社,2002.

[5] 龚保华.图中有天地,手底剪绝伦——记关云德和他的萨满女神系列剪纸[N].吉林日报,2013-08-20(5).

[6] 曹保明.满族剪纸[N].中国民族报,2009-11-20(10).

[7] 关云德.萨满教文化中的满族剪纸[R].长春:中国民间文化艺术之乡建设与发展初探,2010.

[8] 徐贤如,凌继尧.中国民俗剪纸艺术文化功能内涵变迁[J].西北民族大学学报,2009(6):82.

[9] 关云德.关云德剪纸作品[N].吉林日报,2007-04-04(6).

[10] 关云德.松花湖“三花一岛”[N].吉林日报,2010-09-09(14).

[11] 李彬彬.设计心理学[M].北京:中国轻工业出版社,2001:29.

[12] 张玉萍.论数字化时代产品设计的情感表达[J].西南民族学院学报,2002(23):67-69.

[13] 陈希国.庄稼园“剪”出艺术家[N].吉林日报,2009-01-15(14).

[14] 王伯敏.中国民间剪纸史[M].杭州:中国美术学院出版社,2006:115.

[15] 斯坦利·卡维尔.看见的世界——关于电影本体论的思考[M].齐宇,等译.北京:中国电影出版社,1990:39.