中国环境污染与人类发展的实证研究

李晓羽,盛鹏飞,杨 俊

(重庆大学经济与工商管理学院,重庆 400044)

一、问题与文献述评

自1978 年改革开放以来,中国经济发展取得举世瞩目成就,GDP 年均增长率高达9.8%。在这30 余年里,中国经济总量先后超过了俄罗斯、加拿大、意大利、法国、英国、德国、日本,成为世界第二经济大国。但长期以来,中国的经济增长仍呈现出粗放型的特点,主要依靠大量资本、能源和原材料以及劳动力投入的推动。在发展过程中,中国付出了巨大的资源和环境代价。据世界银行调查估计,中国的“环境危机”每年将消耗国内生产总值的8%~12%。而当今世界上污染最严重的20 个城市,有13 个在中国。发达国家上百年的工业化过程中分阶段出现的环境问题,在中国却集中表现出来,呈现出结构型、复合型、压缩型的特点。资源相对短缺、生态环境脆弱、环境容量不足,逐渐成为中国发展中的重大问题。

既有对经济与环境的关系问题的探讨,其根本目的是探求如何获取一国(或地区)的长期可持续发展,以特定的福利水平维持后代人的生活所需的生态条件的存在。而过去或当前的经济政策通常只关心提供均衡经济增长的条件,而忽视了代内或代际公平问题。人类发展作为实现一国可持续发展的重要路径,其既能促进当期人们福利水平的提升,又不以牺牲后代人生活所需的生态条件为代价[1]。Melnich 等认为要实现环境的可持续发展必须平衡人类发展与预期有持续资源供给及人类免受环境灾害之间的关系[2]。

人类发展作为实现可持续发展的重要因素,自21 世纪初,始有学者将其纳入环境经济学的研究框架中。人类发展水平的提高促进了人们受教育水平的提高,对其自身所处的生存环境的要求也更高,其已不仅仅是单纯追求物质财富的增加。Brasington 和Hite 研究发现,在美国,教育水平与环境质量的需求之间存在互补性,当物质财富的增加需要以环境和资源的可持续性为代价时,教育水平的提高将会使人们对过度的资源需求产生内在的克制[3]。Jalan 等对印度城市居民的研究表明,当家庭中教育水平最高的女性成员的受教育年龄从0 年提高至17 年时,其对提高家庭水质的支付意愿将显著提高,从66 卢比增加到144 卢比[4]。

此外,Jha 和Bhanu Murthy 运用174 个国家的截面数据实证研究发现,衡量环境污染程度的EDI 指数(Enovironment Degradation Index)与衡量人类发展的HDI 指数(Human Development Index)之间存在“倒N”关系[5]。Mukherjee 基于类似的计量模型,运用印度1990-2004 年的数据资料,研究发现随着污染物的不同,印度的人类发展水平与环境污染之间呈现出不同的非线性关系[6]。Costantini 和Monni 在对179 个国家的跨国截面分析中得出:若一国政府对人力资本积累进行适当的投资,以此实现经济的可持续增长,该经济增长将不会对环境质量产生负面影响,并对人类发展与可持续发展指数之间的“倒U”关系进行了验证[7]。Serkan Gürlük 运用地中海地区15 个国家1970-2006 年的数据资料,实证结果表明人类发展有利于地区环境污染程度的降低[8]。综上所述,长期看,关注人类发展水平是物质资源约束条件下实现经济与环境可持续发展的有效路径选择。

近年来,不少学者对中国的环境问题展开了研究。其中大部分学者基于中国的实际情况,对“环境库兹涅茨曲线”(Environmental Kuznets Curve,EKC)进行检验,以验证中国环境污染排放是否存在随着人均收入水平增长而逆转的拐点[9-10]。涂正革[11],杨俊、邵汉华[12]则对现有全要素生产率进行修正,测算出中国的环境技术效率,以考察各地区“又好又快”发展的程度。纵然,国内学者对中国的环境问题已展开较多研究,但大都从增长的角度关注环境污染问题,鲜有学者从人类发展的视角探讨中国环境污染问题。

保持经济的高速增长是中国实现经济赶超所必须,而随之而来的资源耗竭、环境恶化问题也必须面对。无论是经济增长抑或是环境保护,其目的无疑是提高人类的福祉,即追求人类的发展,而同时,人类的发展也将对经济增长和环境改善产生重要影响,因此,从人类发展视角来探讨环境污染问题将更有利于对这一重要课题的解答。中国经济的高速增长,人类发展水平的逐步提升与环境质量之间的关系究竟为何?关注人类发展,加大对其的投入力度是否能实现中国经济与环境的长期可持续发展,以解决中国在高速发展过程中出现的经济增长与资源耗竭、环境恶化的两难困境?对此,本文从人类发展角度,首先构建和测度综合刻画人类发展的指标(HDIM)和环境污染指数(EDI),构建联立方程组,运用中国2003-2008 年的省际面板数据,实证探讨中国环境污染与人类发展之间的关系问题,以期对中国环境污染的影响因素有更全面的认识,并为实现中国可持续发展的路径选择提供理论和实证依据。

二、HDIM 和EDI 指标的构建与测度

(一)人类发展指标(HDIM)

长期以来,人们习惯于以人均国内生产总值为衡量一国(或地区)发展水平的首要指标。然而,随着学者们对发展问题研究的不断深入,研究的重点已从单纯关注经济增长逐步转向重视人类自身的发展。UNDP 在《1990 年人类发展报告》中首次给出了人类发展指数(HDI)的测度方式,这为随后的经验分析提供了可行性。UNDP 提出的人类发展指数包含三个主要维度——寿命、知识以及资源的获得,其代表了人类的三个基本选择——长寿以及健康的生活、获取知识和获得体面生活所需要的资源。其中,寿命维度用出生时的预期寿命来度量;知识是通过教育的实现程度来表现,教育的实现程度以成人识字率(占2/3 权重)和初级、中级及高级教育的综合入学率(占1/3 权重)共同衡量;资源的获取则用人均实际GDP 来计算。本文参照UNDP 提出的人类发展指数的构建方式,并基于对本文拟构建的计量模型中可能出现的多重共线性问题的考虑,本文同时借鉴Costantini 和Monni 的处理方式,在计算HDI 时,剔除对资源获取维度的考虑,仅用长寿维度和知识维度对各地区人类发展水平进行度量,构建人类发展指数HDIM。对每一个维度而言,针对每项指标均设定有最小值及最大值①根据《人类发展报告》,出生时的预期寿命的取值区间为25 ~85 岁;成人的识字率以及小学、中学、大学综合入学率的取值区间都为0%~100%。同时,成人识字率为15 岁及以上识字人口占15 岁及以上总人口的比重;由于样本期间各地区6 ~22 岁人口总数难以获取,综合入学率本文以普通小学、初中、高中、中等职业学校和高等学校在校生人数占地区总人口的比重来表示。,遵循公式(1)、(2)计算得出两维度的分项指数与HDIM 值。

其中,HXij和HDIMj分别表示第j 省第i 维度指数和第j 省人类发展指数,Xij为第j 省第i 维度的实际数值分别为第i 维度最小设定值与最大设定值。HDIM 数值越大,人类发展水平越高。表1 列示出了样本期间代表性年份的各省市HDIM 数值及排名情况。我们发现2003-2008 年间,中国的整体人类发展水平有所提升,HDIM 的均值由2003 年的0.711 9,上升至2008 年的0.721 9。各省间的相对排名则几乎没有变化,上海、北京、天津、广东等经济发达的东部沿海地区,其人类发展水平稳居全国前列,而青海、云南、贵州、甘肃等经济相对落后的西部地区,其人类发展水平则居于末席。可喜的是,各省市人类发展水平之间的差距呈现出了一定程度的缩减,其整体标准差由2003 年的0.037 2,下降至2008 年的0.032 0;东部与西部各省市以及中部与西部各省市之间的HDIM 平均值间的差距也由2003 年的0.061 3 和0.036 7,分别下降至了2008 年的0.054 7与0.028 1。这在一定程度上反映出,中国在快速发展整体经济的同时,对效率与公平是有所兼顾的。

表1 中国各省代表性年份的HDIM 指数描述

(二)环境污染指数(EDI)

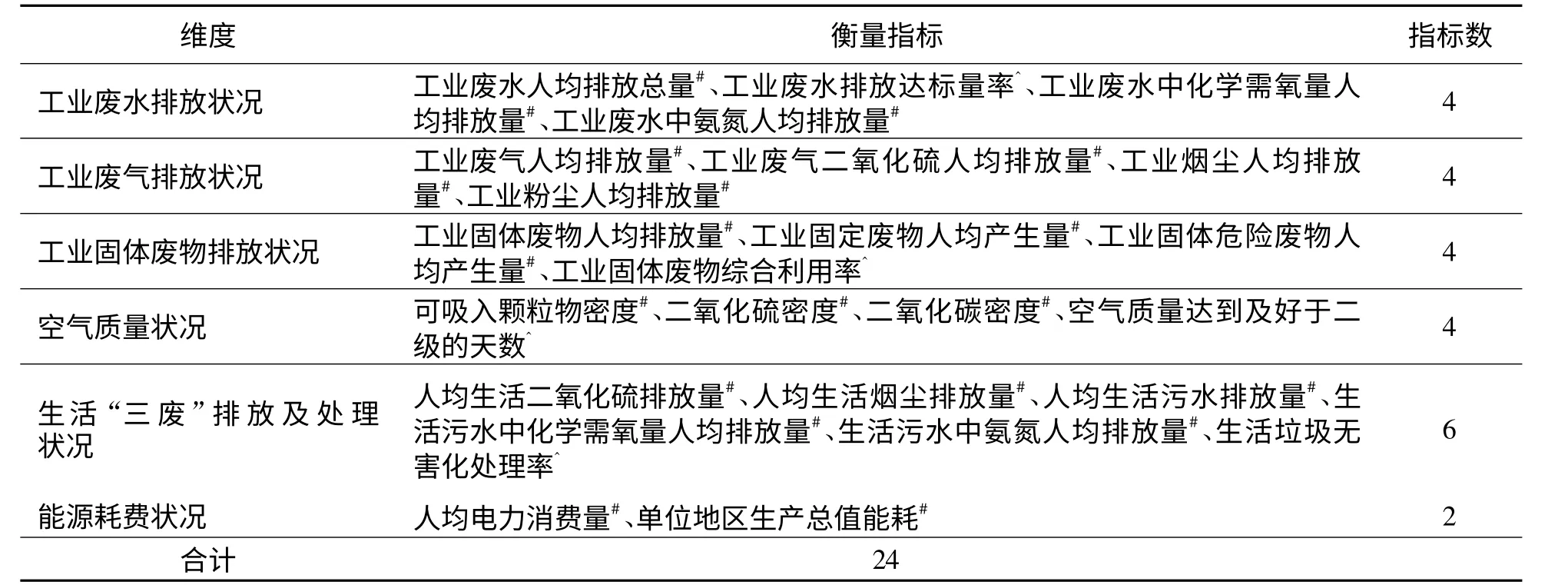

在既有的经验分析文献中,大多数研究是从单一指标角度对地区环境污染程度进行衡量。然而,综合的环境指标较之单一指标更能反映该地区环境状况的全貌,比单一指标更具有研究价值[13]。本文参照HDIM 的构建思路,结合中国的实际情况,从工业废水、工业废气、工业固体废物、生活“三废”、空气质量、能源耗费等6 个维度,共24 个指标对其进行综合测定(具体指标选取参见表2),根据公式(3)-(6),构建环境污染程度综合指标EDI,以切实反映中国各省(市)的环境质量现状。

表2 EDI 指标的构建②

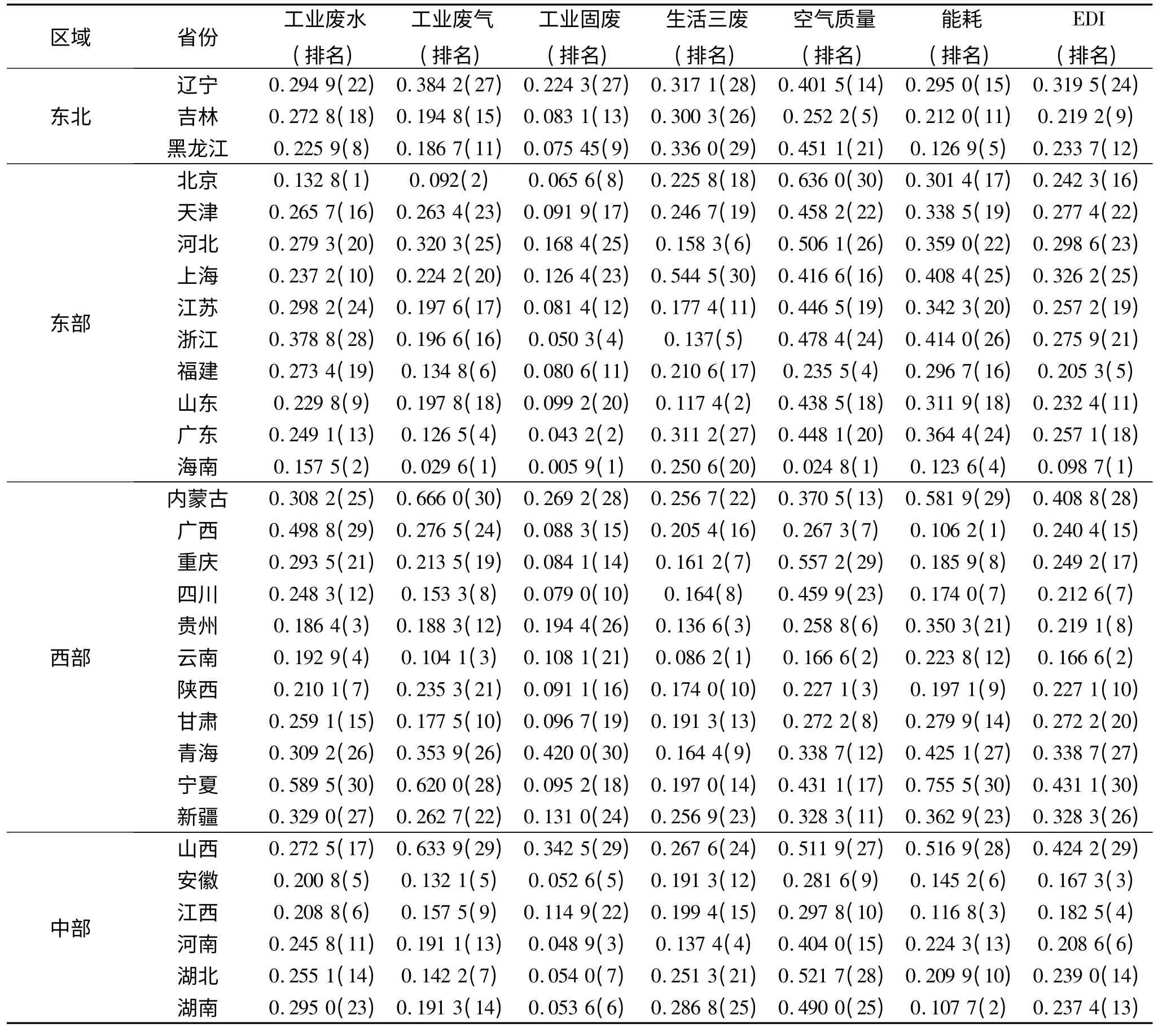

EXij、EDIXij和EDIj分别表示第j 省第i 维度的衡量指标指数、第i 维度指数和第j 省环境污染程度综合指数。EDIj数值越大,环境污染程度越大。表3 列示了2003-2008 年间各省(市)EDI 指数的平均值及相对排名。根据相对排名可见,人类发展水平居于最末五位的青海、云南、贵州、甘肃和宁夏,其2003-2008 年间的平均EDI 排名分别为第27、2、8、20、30 位,云南、贵州两省在人类发展水平较为落后的情况下,环境质量水平却名列全国前列,其可能的原因在于上述两省工业化进程远不及于全国其他省市,重工业产业发展的迟缓,使其环境质量相对于工业化进程发展较快的省市表现出较为明显的优势;人类发展水平居于前五位的上海、北京、天津、广东和辽宁,其EDI 排名分别为第25、16、22、18、24 位,上述五省均为中国工业化进程推进较快的地区,而其EDI 排名则居于全国中等偏下水平。这在一定程度上反映出,工业化水平是导致中国地区环境质量恶化的重要因素。然而,恶化程度是否随着人类发展水平的提升而有所逆转呢?这有待于后文的继续深入研究。与此同时,人类发展水平居于第8 位,以旅游业为主导产业的海南省,其EDI 指数稳居全国榜首,其在工业废水、工业废气、工业固体废物以及空气质量方面都显示出较好的绩效表现。纵观中、东、西三个区域,从平均排名看,西部地区的环境质量仍落后于中部与东部地区。纵然如此,在未控制其他重要影响因素的情况下,单从HDIM和EDI 两指数数值及相对排名来看,我们尚不能清晰地辨析出两者间的关系,有待于后文的进一步实证探讨。

三、模型、数据与方法

(一)模型设定

基于前文的初步分析,为探讨人类发展与环境污染的关系,在Jha 和Murthy[5]经修正后的EKC 模型基础上,本文构建如下回归方程(7):

为更好揭示人类发展对环境污染的影响,有必要对EDI 的内生变量进行控制,同时也需要控制其他变量(COND)。既有研究表明,环境质量变化也影响着该地区的经济增长[14],考虑到经济增长因素的内生性,本文在此引入生产函数的分析框架,以考察环境质量变化如何影响生产过程。首先假设生产函数具有如下形式:

令y=Y/L,k=K/L 分别表示人均GDP 与人均资本存量,式(8)可改写为:

基于此,构建出考虑环境质量变化的产出方程(10):

本文以方程(7)与方程(10)构建联立方程组,以考察中国人类发展与环境质量之间的作用效应。两式中下标i 代表各个省际截面单元,t 代表年份。在环境质量决定方程(7)中,EDIit代表环境污染程度,HDIMit代表人类发展水平,Growthit代表人均收入,CONDit代表影响环境质量变化的其他控制变量。在产出方程(10)中,kit、Hit分别代表人均物质资本存量与人力资本存量。αi和λi则为特定的截面效应。

表3 中国各省EDI 指数描述(2003-2008 年平均值)

(二)变量与数据说明

环境质量决定方程(7)中的控制变量。Grossman、Panayoto 等认为,在经济起飞和加速阶段,第二产业比重增加,工业化会带来严重的环境问题,而当经济从高能耗高污染的工业转向低污染高产出的服务业、信息业时,经济活动对环境的压力降低,环境质量将得以改善。在对各省(市)HDIM 与EDI 指数及其排名的分析中,发现工业化因素是影响地区环境质量的一个重要的影响因子。在此本文引入产业结构变量(Struc),以第二产业产值占GDP 的比重来反映。而随着经济的发展,人们也将增加对环保技术的研发投入,环境技术进步使污染更容易得到治理,同时,技术进步也促进经济增长方式的转变与产业结构的调整与优化,从而本文引入技术进步变量(Tech),以全社会R&D 经费支出来衡量,并以各地区对环境污染治理的投资总额(Inst)来反映各地区的治污力度。同时,贸易对环境质量的影响也有待进一步验证。Copeland 和Taylor 认为国际贸易对国内环境质量的影响并非“污染天堂假设”(Pollution Havens Hypothesis)所表明的,会必然导致发展中国家的环境质量恶化、污染排放增加。它往往取决于一国参与国际贸易的分工模式以及国际贸易对国内要素部门配置的影响,对此,本文亦加入对外贸易变量(Fore),以地区实际利用外资额占GDP 的比重来度量。

产出决定方程(10)中的要素投入变量。k 作为人均物质资本存量指标,以各省各年实际物质资本存量除以年末总人数的自然对数来衡量。在永续盘存法下,基年的选择越早,基年资本存量估计的误差对后续年份的影响越小。本文以1952 年为基年,采用张军的估计方法,对2003-2008 年间各省(市)的实际物质资本存量进行测算。H 为反映人力资本存量的指标。本文借鉴Barro 和Lee 的衡量方法,以各地区人均受教育年限来衡量,并参照王小鲁的界定方式设定相应的受教育年限的权数(小学6 年,初中9 年,高中12 年,大专16 年),由此加总得出各地区人均受教育年限。Growth 则以各地区人均实际GDP 的自然对数来度量。

考虑到西藏缺乏相关的数据资料,本文未将其纳入分析范围。本文最终面板数据包括30 个截面单位和6年的时序序列。数据来源于历年《中国统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国人口统计年鉴》、《中国对外经济统计年鉴》和国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn)。

(三)分析方法

由于在模型设定上存在变量的内生性问题以及单个省份的估计方程间存在异方差现象,在此,本文采用三阶段最小二乘法(3SLS)对面板数据的联立方程组进行估计。第一阶段,先估计联立方程系统的简化形式;第二阶段,用全部内生变量的拟合值得到联立方程系统中所有方程的2SLS 估计。一旦计算出2SLS 的参数,每个方程的残差值就可以用来估计方程之间的方差和协方差,类似于似乎不相关回归法(SUR)的估计过程;第三阶段,将得到广义最小二乘法的参数估计量。很显然,3SLS 考虑了方程之间的相关关系,其能得到比2SLS 更有效的参数估计量。在平衡系统的情况下,使用3SLS 得到的估计量为:

在对联立方程组模型进行估计之前,必须考虑模型的识别问题,即是否能够从所估计的诱导系数中求出一个联立方程组模型参数的估计值,它是联立方程组可否进行估计的充要条件。本文联立方程系统的结构式形式为:

其中,各个变量矩阵和系数矩阵为:

在联立方程组中,Growth、EDI 是内生变量(Endogenous Variable),其余都是先决变量(Predetermined Variable),由模型的外部条件给定。根据模型识别的阶条件和秩条件可知(k 为系统中内生变量的个数):

且对于所有方程的先决变量个数(g)均有:

由此可知,本文的实证模型是可识别(Identified)且为过度识别,其系数是可以估计的。

四、计量结果与分析

表4 给出了联立方程组估计结果,以下我们分别来探讨环境质量决定方程与产出决定方程的估计结果。

(一)环境质量决定方程估计结果讨论

对环境质量方程的估计结果,本文主要关注以下两点:(1)环境质量与人类发展水平之间关系的形态,究竟存在何种线性或非线性关系;(2)其他控制变量对环境质量的影响。

首先对环境质量与人类发展水平之间的关系进行分析。由环境质量方程的系数估计结果可见,基于省际层面的中国环境质量与人类发展水平之间存在显著的“倒U”关系,HDIM 一次方与二次方的系数值分别为17.011 6和-13.180 7,且均在10%的显著性水平上显著。同时,6 个反映环境污染程度的分项维度指标与人类发展水平之间也存在显著的相关关系,所有回归系数均通过了10%的显著性检验。实证结果表明,关注人类发展,加大投入力度对中国的环境质量具有直接且显著的作用效应。同时,基于省际层面的人类发展水平与工业废水、工业废气、空气质量以及能源消耗之间存在显著的“倒U”关系,而人类发展与工业固体废物之间则为“倒N”型关系,与生活三废之间为“正N”型关系。地区间人类发展水平与工业固废之间存在“倒N”关系,即随着人类发展水平的提升,工业固废污染程度呈现出“先下降—后上升—再次下降”的趋势。“倒N”型曲线的首次下降阶段可以被解释为在工业化早期,工业固废的产生并不像工业废气和废水那样必然,同时,污染量也远小于工业废气与废水,此时的人类发展水平能有效满足对工业化早期所产生的固废的控制与治理。而与生活三废之间的“正N”型关系,可以被解释为,由于社会的发展,生活垃圾类型越来越复杂,部分生活垃圾甚至将对环境造成无法修正的损害(如白色污染)。“正N”型曲线的再次上升,表明了随着社会的发展,保持有效的治理生活污染的技术进步(或发明)变得越来越困难,治污技术进步的速度小于生活污染物产出的速度。正如陆旸、郭路[15]所认为的那样③陆旸、郭路基于新古典增长理论,对N 型曲线的产生进行了理论上的解释,其认为N 型路径反映的是污染的路径偏离了稳态之后,不再返回稳态的一条路径选择。他们认为政府可以在财务支出中专门设立环境支出账户,以平抑“外部冲击”带来的“额外污染”。。纵然如此,从长期总体发展看,人类发展对中国环境质量改善具有积极的作用效应。

其他控制变量的计量分析结果可见,本文的计量模型取得了较好效果,各控制变量的估计系数符号基本与理论预期相吻合,绝大部分解释变量均在10%的显著性水平上显著。

经济增长导致了地区环境质量的恶化。除生活三废外,在其余6 组回归方程中,其估计系数分别为0.242 3、0.206 0、0.416 2、0.178 8、0.385 6 和0.481 9,并都通过了1%的显著性检验。实证结果印证了包群、彭水军的观点,其认为就中国人均GDP 地区分布实际情况而言,经济仍然还位于EKC 的左半段,即污染排放随着人均GDP 的上升而进一步增加,经济增长仍然会带来污染排放的增多和环境质量的下降。

以第二产业产值占GDP 比重来度量的产业结构变量,除了生活三废污染和空气质量维度外,在其他5 组回归方程中,Struc 的估计系数显著为正,分别为0.335 4、0.164 5、0.453 0、0.313 2、0.407 9,均在10%的显著性水平上显著。这与前述对HDIM 与EDI 指数数值及其相对排名的分析结果一致。通过计算2003-2008 年各省市第二产业占GDP 比重的平均值可见,山西(0.59)、天津(0.56)、浙江(0.54)等第二产业占比较大的省市面临的环境压力也相对较大,2003-2008 年间其EDI 指数的平均排名分别位于第29、22 和21 位。实证结论印证了大多数“环境—经济”经验文献的观点,即产业结构变化是影响地区环境污染程度的重要因素,工业化进程通常是影响环境质量的关键所在。而产业结构变量与生活三废、空气质量之间呈现出的不显著的相关关系,其可能的解释为产业结构变量对环境污染的影响主要是针对工业污染,而对其他形式污染的影响则不具有显著性。

反映技术进步的全社会R&D 经费支出,在7 组回归方程中,无一例外地显著促进了地区环境质量的改善,回归系数分别为-3.852 6、-4.216 4、-10.584 3、-4.426 8、-2.156 4、-2.001 6 和-5.450 6,且均在10%的显著性水平上显著。实证结果印证了Grossman 所强调的技术进步效应对环境质量具有积极且显著的作用的观点,科研经费投入的增加是改善中国地区环境质量的有效途径之一。与此同时,我们却发现各地区对环境治理的投资额除对生活三废污染和空气质量的改善产生了积极的促进作用外,均未对整体环境质量水平及其他维度的环境质量的改善产生明显的作用效应。从中得出一个启示:通过增加科研投入,以技术进步途径实现对工业污染的控制与治理效果比事后加大对治污资金的投入力度的效果要好。

反映对外贸易的实际利用外资额占GDP 的比重变量,除对生活三废污染改善的作用效应不明显之外,对各地区整体环境质量与其他5 个维度环境质量的改善具有显著的促进作用。其回归系数分别为-0.022 2、-0.025 5、-0.039 1、-0.011 7、-0.045 5 和-0.031 3,且均通过了10%的显著性检验。实证结果表明,贸易开放度的提高有利于中国环境污染物排放量的减少,“污染天堂假设”在基于中国省际层面的经验分析中未得以验证,这也印证了Copeland 和Taylor 的观点,由于外资的技术外溢效应的存在,对外贸易并不会必然导致发展中国家的环境质量恶化、污染排放增加。

(二)产出决定方程估计结果讨论

对产出方程的估计结果而言,本文主要关注以下两点:(1)生产要素投入变量与经济增长之间的关系;(2)环境质量对经济增长的作用效应。

生产要素投入变量与经济增长的关系。本文的实证结果与既有大多数对要素投入与经济增长之间关系的理论与实证文献所持有的观点一致。物质资本投入、人力资本积累均显著地促进地区经济增长,在7 组回归方程中,人均物质资本存量的估计系数分别为0.478 5、0.398 9、0.413 7、0.372 4、0.355 6、0.456 4 和0.530 6,人均受教育年限的估计系数为0.209 3、0.175 9、0.215 9、0.233 8、0.232 5、0.249 3 和0.148 6,所有估计系数均在5%的显著性水平上显著。这也从一个侧面反映出,随着工业化进程的深化,知识型人才是推进地区经济增长关键所在,凸显了人类发展水平提升所带来的人们受教育水平的提高在地区经济增长中扮演了重要角色。

环境质量对经济增长的作用效应。由实证结果可见,地区环境综合污染程度、工业废水、工业废气、工业固废、空气质量污染以及能源耗费对经济的增长产生了显著的消极影响,其估计系数分别为-2.679 0、-3.271 2、-1.326 2、-1.113 6、-1.664 0 和-1.233 1,且均在1%的显著性水平上显著。但生活三废对经济增长的作用效应则不太明显。纵然如此,从整体层面看,环境质量的恶化显著阻碍了中国地区经济的增长,且负面效应表现出一定程度的稳健性。而作用机制有待后期更深入的论证。

五、结论与启示

通过对中国省际层面的实证研究,本文验证了中国环境污染与人类发展之间“倒U”关系的存在,并进一步探讨了环境污染对地区经济增长的作用效应,从中得出以下几点结论与启示。

第一,初步的经验观察显示,人类发展水平居于全国前列的上海、北京、天津、广东和辽宁,其环境污染指数居于全国中等偏下水平;人类发展水平居于最后的青海、云南、贵州、甘肃和宁夏,除工业化程度明显落后于全国其他地区的云南、贵州两省外,其环境污染指数也居于全国末席。中国环境污染与人类发展之间的关系并非简单的线性关系,人类发展是地区环境质量恶化的一个潜在因素。

第二,面板数据的计量结果证实,环境综合污染程度与人类发展之间的“倒U”关系在省际层面成立。构成环境综合污染指数的6 个维度指标与人类发展之间也存在显著的相关关系,工业废水、工业废气、空气质量、能源消耗4 个维度指标与人类发展之间的关系形态仍为“倒U”型关系,而工业固废、生活三废与人类发展之间的关系形态则分别为“倒N”型关系与“正N 型”关系。纵然关系形态略有不同,但不可否认的是,就长期而言,中国人类发展水平的提高对地区环境污染的控制、环境质量的提升具有显著的促进作用。

第三,目前中国的经济增长恶化了环境污染程度,产业结构变化是影响污染排放的一个重要因素。增加对研发的投入力度能有效改善环境质量,其作用效果优于对事后治污的投入。同时,贸易开放度的提高也有利于中国环境污染物排放量的减少,这从一个侧面反映出外资的技术外溢效应确实在中国存在。

第四,经济增长加大了中国地区环境污染程度,反之,地区环境质量的恶化也显著阻碍了中国地区经济的增长。同时,物质资本投入要素、人力资本积累是促进地区经济增长的重要因素。这在一定程度上凸显了人类发展水平提升所带来的人们受教育水平的提高,在地区经济增长中扮演了重要角色。

第五,纵然大多数关于中国“环境—经济”的经验文献表明,中国环境污染与经济增长之间存在着“倒U”关系。但基于本文的经验分析结果,我们认为缓解中国工业化进程所带来的环境压力,并非像以往的经验分析文献所表明的那样——控制污染物的排放、改善环境质量的关键是加快经济的发展,以期快速超越“倒U”型曲线的拐点,该政策指引并非最优的路径选择。本文的实证结果表明,就长期而言,关注人类发展,是改善地区环境质量的关键所在,同时,人类发展所带来的人们受教育水平的提高,又是推进中国工业化进程、加快经济发展的核心所在。本文明显的政策含义是,关注并加大对人类发展的投入力度,是解决中国在高速发展过程中,出现的经济增长与资源耗竭、环境恶化的两难困境的关键所在,本文的经验分析为实现中国可持续发展的路径选择提供了一个理论和实证的依据。

[1]ANAND S,SEN A.Human development and economic sustainability[J].World Development,2000,28:2029-2049.

[2]MELNICK D,MCNEELY J,NAVARRO Y K,et al.Environment and human well-being:a practical strategy[C]//Task Force on Environmental Sustainability.UN Millennium Project,2005.

[3]BRASINGTON D M,Hite D.Demand for environmental quality:A spatial Hedonic[J].Regional Science and Urban Economics,2005,35(1):57-82.

[4]JALAN J.Demand for environmental quality:Survey evidence on drinking water in urban India[R].UWEC Working Paper No.09,2007.

[5]JHA R,MURTHY K V B.An inverse global environmental Kuznets curve[J].Journal of Comparative Economics,2003,31:352-368.

[6]MUKHERJEE S,CHAKRABORTY D.Environment,human development and economic growth after liberalisation:A analysis of Indian States[J].International Journal of Global Environment Issues,2009,9:20-49.

[7]COSTANTINI V,MONNI S.Environment,human development and economic growth[J].Ecological Economics,2008,64:867-880.

[8]GüRLüK S.Economic growth,industrial pollution and human development in the Mediterranean Region[J].Ecological Economics,2009,68:2327-2335.

[9]包群,彭水军.经济增长与环境污染:基于面板数据的联立方程估计[J].世界经济,2006(11):48-58.

[10]曹光辉,汪锋,张宗益,等.我国经济增长与环境污染关系研究[J].中国人口·资源与环境,2006(1):25-29.

[11]涂正革.环境、资源与工业增长的协调性[J].经济研究,2008(2):93-105.

[12]杨俊,邵汉华.环境约束下的中国工业增长状况研究——基于Malmquist-Luenberger 指数的实证分析[J].数量经济技术经济研究,2009(9):64-78.

[13]ESTY D C,LEVY M A,SREBOTNJAK T,et al.2005 Environmental sustainability index:Benchmarking national environmental stewardship[C].New Haven:Yale Center for Environmental Law&Policy,2005.

[14]LOPEZ R.The environmental as a factor of production:The effect of economic growth and trade liberalization[J].Journal of Environmental Economics and Management,1994,27:163-184.

[15]陆旸,郭路.环境库兹涅茨倒U 型曲线和环境支出的S 型曲线[J].世界经济,2008(12):82-92.