戚继光武学思想的“儒道”与“释心”

张长念

戚继光作为一代杰出将领和抗倭英雄,南除倭寇、北据蒙古,戎马倥偬40余年,为剿灭东南沿海的倭寇之患和巩固明代北部边防做出卓越贡献,其主要著作《纪效新书》《练兵实纪》和《止止堂集》等饱含了他武学、兵学、文学甚至哲学的主要思想。其中《纪效新书》收录了《杨家六合八母枪法》《剑经》《三十二势图诀》等器械拳谱,是明代武术谱系化和理论化过程中最主要的著作,深刻地影响了明代及明代以后的武术家们。

戚继光一生常以儒将自居,其武学思想的形成、发展和完善融汇了深厚的儒学底蕴,他理论的思想来源主要有2个:一个是宋代流传下来的《武经七书》,其中包括《孙子兵法》《吴子》《司马法》《尉缭子》《六韬》等;另一个是以《四书五经》为核心的儒家典籍。同时,明朝又是儒、释、道3教合流的大时代,继宋代二程、朱熹将佛教扬弃并确立儒学的正统后,王阳明将理学体系融会并充分吸收陆象山的心学,创立了心学体系,成为晚明时代最重要的理论思潮。因而,戚继光的武学理论中蕴藏着儒、释、道3家之精神,在实践层面上践行着儒家的刚健有为,在思想深处却暗藏着佛老之心,可以毫不夸张地说,正是由于3家所赋予其坚实的思想根基,为他能够成为一代名将奠定了深厚的理论基础。

查阅关于戚继光武学思想的研究发现,大多关注的是兵家思想对其产生的影响,而很少透过其实践表象,去深刻探究其思想内核,使得学界对戚继光的认识停留在显性层面上,看不到戚氏更深刻的思想渊源及其在“立功、立德、立言”上的特殊表现。探讨儒家、心学对其影响的研究则更为罕见,且鲜有深入理析;因此,通过考察戚继光武学思想的理论内涵,追溯和探究其在中国文化上的思想渊源,成为对戚继光这一中国军事、武术史上具有里程碑意义的文武巨匠进行深入研究的当为之事。

1 戚继光武学思想之“儒道”渊源

自戚继光的五世祖戚斌开始,其家族便世代承袭军职,但他绝非一介武夫,而是以儒家的格、致、正、诚、修、齐、平为人生理想,以仁、义、礼、智、信作为人生信条,深谙儒家经典,颇具儒生之风采,当时的儒家名士纷纷与之结交。明代文学家汪道昆曾赞誉说:“……文武具足之谓全。讨平战克,则其真也。少保由诸生起当户,褎然以经术鸣。礼乐诗书,故所服习,顾交誉者不名儒,直以武功掩耳。”[1]汪道昆在这一评价中对戚继光的赞誉可见一斑。另外,明代文学家、史学家,“后七子”领袖之一的王世贞也在观戚继光之誓师大会后写下“三十年间未尝一日不被坚执锐,与士卒共命于矢石之下,何暇握管谈艺哉?今睹其所著,存而彬彬者,师旅之什,发扬蹈厉;燕闲之章,清婉调畅;纪事之辞,委曲摹写;誓师之语,立发剔腑,然此犹其副墨耳”[2]之溢美之词,可见,当时身为大名士的王世贞对这位驰骋疆场之“武夫”的儒风将骨甚于推崇。

可以说,戚继光由内至外都深具儒者气质,孙子有云:“军之将也。……得之国强,去之国亡。是谓良将。”因而,在统兵打仗的问题上,他非常注重实践儒家经典的思想,强调培养将帅是行军打仗的第一要务,要求为将帅者要“先立乎其大者”,即是说,要做一名优秀的将领,就要“首教以立身行己,挥其外诱,明其忠义……”[3]361可以看出戚继光在练将过程中,非常注重将领的人格,认为能否立身行己、抵抗外在的诱惑、深明大义都是作为将领的基本条件,所以他要求他的将领先要将《孝经》《忠经》《论语》《孟子》等儒家经典一一记诵,认为只有在谙熟和深刻理解儒家“为仁”的基础上,才可能“以安民以为志、视兵马为安国保民之具……一心从民社上起念。”[4]265另外,他还为将领授讲《大学》《中庸》中的微言大义,让将领能够明晰心性之源。他指出:“上自天子,下至于庶人,凡有家、国、天下之责者,一切皆以修身为本。”[4]267其中这“修身”就来自《大学》。他认为修身之为“中”,即可上乘格物致知之法,诚心正意之大本,亦可下达齐家、治国、平天下的理想。在论及如何培养将帅的人格时,他又援引孔子的“朝闻道,夕死可矣”勉励为将者行军作战要将生死置之度外,此外,他还以孟子的“我善养浩然之气”要求将帅应注重个人修养,培养浩然之气。

在将领的道德规范方面,戚继光深受汉儒和程朱的影响,他以董仲舒的“正其谊不谋其利,明其道不计其功”[5]作为将领的道德根本,教导为将者要利与众共之,不自以为利,方能够享其利也大;功与众共之,不自以为功,所以归其功也深[4]268。真正的用兵制胜之道,本质上是心身的性命之学。他在解释二程和朱熹的“明天理,灭人欲”时,常以习惯性的战场语言来表达,他提出:“天理难复而易蔽,人欲难磨而易起。复理如仰面攻城,纵欲如下坡推毂。”[4]269除此之外,戚继光还认真研读了张横渠的“气本体”理论,将心与气的关系描述为相对相生,认为可以通过提升“心气”来提高人的本体意志力,在《纪效新书·胆气篇》中就有:“兵种虽多术,而胆具于身心统乎气,气当乎用,则未尝不同。”[6]

由此可见,戚继光的武学思想中或明或暗、或隐或显地透发出儒家经典的光辉,且都有儒学渊源可寻;因而,正是戚氏自身所具有的儒将之风骨和扎实的儒家思想功底为其创造兵儒合一的理论与实践之统一奠定了坚实基础。

2 戚继光武学思想之“心路”

晚明时期,阳明心学迅速勃兴并发展为显学,一时间成为继程朱理学后又一支影响深远的儒家思想体系。王守仁继承并发展了陆氏心学的“心体”,深化了先秦儒家的心性论,提出“心即理,心外无理”,并将他著名的“致良知”之思想在为官为将的现实中加以充分实践。戚继光统兵作战的时代王守仁仅过世30余年,王门弟子仍旧非常活跃,包括当时的内阁首辅大臣张居正也颇有王学之风,他曾在寄给朋友的书信中写道:“近日静中,悟得心体原是妙明圆净,一毫无染,其有尘劳诸相,皆由是自触。识得此体,则一切可转识为智,无非本觉妙用……恨不得与兄论之。”[7]从字里行间可以看出,张居正对心学精义的深入理解。戚继光的军旅和官场生涯多与张居正有着密切关联,其最后也因张居正的势力被肃清而受到牵连;因而,无论从时代思潮还是生活境遇来看,戚继光都无可避免地受到心学的深刻影响。

戚继光终身服膺阳明心学,其子评价为“私淑阳明,大阐良知”。戚氏认为训练和教导将领的第一要务就是“治心”,并由王阳明心学中的“致良知”发展出了“正心之术”。其术旨在引导将领透发其本心,让将者摈去遮蔽心体的骄傲、盈满、声色、货利、刚愎、逢迎、委靡、功名、矜怠、快侠等品行,以本然之心树立起谦德、勤职、爱士卒、明恩威、严节制等良好品行。在戚继光眼中,无论是王侯将相,还是庶人匹夫,都共有“一心”而已,这一心正是阳明所指的那个纯然不动、廓然大公之心。

阳明心学的一个重要意旨就是“知行合一”,既然心即是理,心外并无他理,那么格物本身即是致良知,格物致知的活动即是展开纯然本心的过程,所以知与行必唯一也。戚继光完全沿袭了王守仁的这一理论,也将天理与良知人心统一起来,提出“天之付我,原本有善无恶”,认为格物之事根本上不应向外求索而是复归于本心,因而“在就已之德于其在民者,应一一复归至善恶之本为去处,究竟天命所付之本然为善哉”[4]268。就此而论,天下之人无不有至善至本心,良知人人皆有,人人可为尧舜,因而戚继光认为:“盖天下同是心,是故因心可以制治,千万人之心,亦不过一人之心,故也上至将帅,下至士卒其行皆由心而发,所以心之体为神明,心之用为志向。”[4]264在这里,戚氏把体与用的关系与心与志对应起来,以教将士立志向的方式,身体力行知行合一的理论。他认为当世之人都对书的本意囫囵吞枣、不求甚解(轻易看书),文章的词藻愈加华丽(辞日繁),但离本然之道越日加晦暗不明(道益晦),就是因为“身体力行”4字太过欠缺。

王守仁认为去心体之蔽与向外求索法术相比而言要困难得多,因而在进剿袭击俐头的暴动山贼前提出了“破山中贼易,破心中贼难”[8]。戚继光深以为然,认为治心、练心和教心的重点之处在于“心中有定主”,要能够“识定”,首先要务为“治心寇、攻心寇”,亦提出了“去外寇易,而去心寇则难”。认为将士治理边境、平定匪寇总是惟恐不能取得胜利,却常常忽略了治理心中之寇。功名利禄、利欲熏心无异于匪寇之祸。很多将士能够剿灭外有之匪寇,却被心寇所役使,正如后来毛泽东所说:“可能有着一些共产党人,他们不曾被拿枪的敌人征服过,在这些敌人面前无愧英雄的称号;但却经不起敌人糖衣裹着的炮弹的攻击,在糖衣炮弹面前要打败仗……”戚继光以阳明心学的言语方式讲道:“心为主将,气为士卒。善治心者则可得良将;善治气者则得猛卒,理相须也。”[4]263他指出,欲要治心之寇,就应“视以礼”,然后色寇就会远离你,“听以礼”然后声寇就会远离你。降伏声色犬马的道路是无穷尽的,应当以儒家的“慎独”作为根本修行之法,心寇方可无所遁形。只有这样,才能够真正做为荡平一方倭寇之将。

在治兵方面,戚继光在吸收了谭纶“言练兵者……其要莫先于练心,其法莫善于节制”[9]和俞大猷“练胆”的基础上提出了治“心性气”,用心学的理论方法深化了谭纶和俞大猷的治兵思想。他说:“心者内气也,气者外心也。故出诸心者为真气,则出于气者为真勇矣。”[10]可以看到,戚继光对心的重视程度,认为气发于外而根植于本心,所以出于诸心的方为真气,真勇源自真气,而只有具备真勇之兵将方能够在战场上奋勇杀敌,从而取得决定性之胜利;杂来的浮气和郁闷之积气会首先扰乱心之本体,使得人或刚愎自用或萎靡不振,从而导致战争失败,所以要从治心上着手才能从根本上解决士兵的勇敢(胆气)问题。

综上可见,戚继光的兵儒合一之道行的是心学之路,他创造性地把王守仁的心学思想融会贯通至练将、练兵甚至军事作战当中,将武学与心学相融合,创造了军旅中的心学理论。他的武学思想虽然并没有对阳明之心学有创造性发展,但却将阳明之“心”发挥得淋漓尽致,以身体力行的方式深刻实践了阳明的“知行合一”,其武学理论的核心就在于“正人之心”,其儒学之道实质上就是践行着“心路”的历程;因此,不得不说戚氏之学中无处不印刻着阳明心学思想的光辉。

3 戚继光武学思想之“释心”

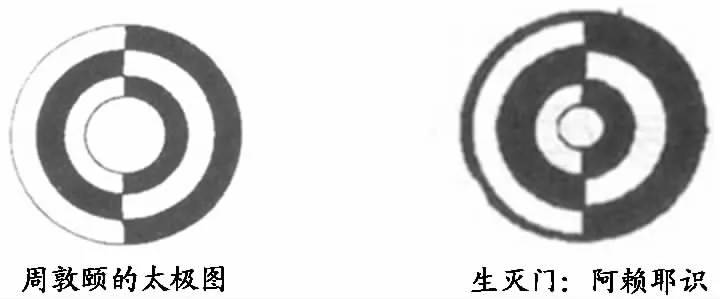

在以往的研究中,人们往往集中关注于戚继光武学思想中的儒学之源和心学之用,常常忽略了其理论基础背后隐匿的佛学之光。宋明是理学与心学交互共荣的时代,以周敦颐的《太极图说》为滥觞,经由张横渠、二程、朱熹、陆象山至王守仁的心学,无不是扬弃吸收了佛学的大本之理论而成的。明代的黄绾曾说:“宋儒之学,其入门皆由于禅。周濂溪、程明道、张横渠、陆象山游于上乘;程伊川、朱晦庵皆属下乘。”宋明之学的发端者周敦颐就颇喜佛老,黄百家在其《宋元学案·濂溪学案》中就提及周敦颐师从鹤林寺僧寿涯及与东林常总禅师学习静坐等事。在鹤林寺志中又有载周茂叔与宋寿涯禅师交善之事,而其后二程之学本于茂叔,皆渊源于宋寿涯之学[11]。从周敦颐的太极图与佛教的生灭门(阿赖耶识)的对比中(如图1所示)可以看出,两幅图何其一致,而且在终极状态上,太极复归无极之时,为一个空心圆图,而阿赖耶识在缘起时,其众生心之图亦为空心圆图。实际上,周敦颐的《太极图说》中从无极至太极,至五行相生相克,至乾坤二道,再至万物化生与宗密《十重图》的以众生心为图之头,再分为真如门与生灭门(阿赖耶识),由生灭门生出“水火框廓”在化生顺序上也非常一致;所以佛经有云:“生灭即真如,故诸经说佛无众生,本来涅槃,常寂灭相。又以真如即生灭。”[12]甚至周敦颐自己也曾说过:“吾此妙心实启迪于黄龙,发明于佛印。”

图1 太极图与生灭门对比

周濂溪之后学无论是程朱理学还是陆王心学都吸取了其太极图说的思维方式,只不过程朱由太极而致理,阳明由太极而致良知。阳明在创立心学体系的过程中,首先就摄取了天台和华严等大乘佛学的“心性本觉”思想,以良知本觉作为心之本体,凡意念之发,心体的良知无有不自知之理,其善欤,其不善欤,亦心之良知皆可自知[13]。另外,阳明还吸收了佛教 “无往无滞”的境界论,告诫人们要防止因私念而陷入理障遮蔽明莹无滞之心。受到宋儒和阳明深刻影响的戚继光自然也尤其重视这个“明莹无滞之心”,把正心之术放在练将兵和治军的第一要务,因而提出:“夫志,即心也。心之体为神明,心之用则为志向……故君子所以为学者,惟了此心。能了此心,则无穷,无达,无动,无静。用兵非要功也,以安民也。业举非媒利也,以达道也。”[3]364可以看到,戚继光对“此心”的解释极具哲学意味,可以说与阳明之“心本体”和佛教的“无往无滞”之心一脉相承。关于类似观点笔者在前文已经着力讨论,在此不再赘述,只在于从思想背景上理清戚继光之“治心性气”的佛学渊源。

在现实层面,戚继光虽非笃信佛教,但却与佛学颇有渊源,他在任时曾数次参与刻印佛经,当今可见的有《楞伽阿跋多罗宝经》4卷、维摩诘所说经6卷、金刚般若波罗蜜经4卷、楞严经4卷、楞严经会解10卷(修证本)5部。也有史料记载他日日诵读《金刚经》数遍,即便行伍间仍不稍停辍。在治军方面,戚继光借明代佛教已经世俗化,语言朴实简洁的特点,教导文化素质比较低的士卒,力求做到语言平实、通俗易懂,也同时利用宗教主义的神秘性产生威吓的效果。例如他在告诫士卒禁止滥杀百姓时就随口引用佛教的语言道:“你闻释家云,救人一命胜造七级浮屠。浮屠者,造塔也。你若从了恶,轮回地狱,变做生畜,偿他冤债。天道易还,而鬼神报应不爽。”[14]251而对于身边的将帅,却另有一套语言方法,他说:“且若道经佛法,说天堂地狱,说轮回报应,人便易听信他。天下人走进庙里便惧怕他。为将者必令士卒将汝之号令当佛法一般听信,作轮回报应一般敬惧,方能人人遵守、个个敬服,这便是万人一心了。”[14]275由此可见,戚继光在应用佛教时的两面性,一方面将佛教的大本之心(众生心)融入自己的理论体系,作为训练将士和治军的理论根基,另一方面又利用佛教的宗教神学性来统一思想。

综上之述,戚继光的武学思想虽然成于儒家之道,又以阳明为之用,但其理论之大本之心却无处不透发出佛学的思维模式,万物之体是由众生心之缘所生所灭,只为众生之生生不息尔,因而上阵杀敌、护国克敌、保邦靖世皆为传灯。由此“释心”所注,更见戚继光武学思想之弥深,其“心”是可谓之即可上达道体,亦可当下学之器术,乃无愧于一代名将之誉。

4 结束语

戚继光的武学思想不仅有形而上之道,亦有形而下之术,是可谓道器相用,其理论内涵丰富,具有深刻的儒学渊源。他在儒家经典的基础上提出了深具时代特色和个人特点的治军之术,是在行伍中身体力行的实践阳明心学之“致良知”的绝佳体现;与此同时,戚继光思想中又根植着汉传佛教的内在精神,并通过其武学实践展开于世:因而可以说,戚继光的武学之路是践行的“儒道”,怀揣的“释心”。

[1]汪道昆.太函集:全四册[M].合肥:黄山书社,2004:1579.

[2]王世贞.弇州山人续稿:卷38[M].明人文集丛刊本.

[3]戚继光.纪效新书·练将篇第十四·练将或问[M].北京:中华书局,2001.

[4]戚继光.止止堂集·愚愚稿(上)·大学经解[M].北京:中华书局,2001.

[5]班固.汉书[M].北京:中华书局,2008:874.

[6]戚继光.纪效新书·练将篇第十一·胆气篇[M].北京:中华书局,2001:216.

[7]张居正.张文忠公全集·书牍十五·寄高孝廉元谷[M].北京:商务印书馆,1935:147.

[8]王守仁.阳明全书卷4·与杨仕德薛尚谦[M].四部备要本.

[9]谭纶.谭襄敏公奏议[M].明万历庚子(1600)刊本.

[10]戚继光.纪效新书(十四卷本)·胆气篇·胆气解[M].北京:中华书局,2001:211.

[11]明贤.鹤林寺志[M].扬州:江苏广陵古籍刻印社,1996:85.

[12]宗密.禅源诸全集都序:卷4[M].北京:中华书局,1981:447.

[13]王守仁.王阳明全集[M].上海:上海古籍出版社,1992:809.

[14]戚继光.练兵实纪[M].北京:中华书局,2001.

- 首都体育学院学报的其它文章

- 内蒙古自治区中小学教师参与体育活动的现状

- 当代2种典型武术教育改革理念之冲突解析