中国区域人口流动能力测度及其应用研究

龚胜生, 丁明磊, 龚冲亚 , 李家成, 敖荣军,

(1.地理过程分析与模拟湖北省重点实验室, 武汉 430079;2.华中师范大学 可持续发展研究中心, 武汉 430079;3.华北水利水电大学 资源与环境学院, 郑州 450011)

中国区域人口流动能力测度及其应用研究

龚胜生1,2*, 丁明磊3, 龚冲亚1, 李家成2, 敖荣军1,2

(1.地理过程分析与模拟湖北省重点实验室, 武汉 430079;2.华中师范大学 可持续发展研究中心, 武汉 430079;3.华北水利水电大学 资源与环境学院, 郑州 450011)

区域人口流动能力是区域人口总体的空间活动能力,它是表征区域发展活力的综合指标.不同形式的流动人口有着不同的“力当量”,一个区域的人口流动能力是其内流力、对流力和回流力的当量和.2005年的实证分析表明:中国省级尺度上的人口流动能力在整体上属于中等偏弱,且自东向西梯度递减;在结构上以内流力为主体,回流力次之,对流力又次,内流力受人口规模制约,回流力与区域教育、旅游和劳动密集型产业发展有关,对流力与区域经济发展和城镇化水平有关;我国省级尺度上的人均人口流动能力和地均人口流动能力均偏弱,但人均人口流动能力的梯度差异不明显,地均人口流动能力的梯度差异明显;GDP和城市化率对流动能力具有协同推进作用;流动能力与市场化指数、创新能力指数、文化资本指数、发展指数等都有显著的正相关,可为文化产业中心布局和遏制不良传播提供科学依据.

区域人口流动能力; 内流力; 回流力; 对流力; 人口流动能力测度模型

区域人口流动能力(regional population mobility)是指一定区域范围内人口集合体以各种形式(迁移、流动、聚散)在地表空间产生空间位移的运动的总的能力.在区域系统内,最最根本的也是最有活力的是人,如果把区域比作一个是有生命活力的有机体,那么区域人口总体所拥有、所蕴含、所体现的这种活力就是人口的空间活动能力,我们把它简称为“区域人口流动能力”.

“流”是地理学一个基本概念,人地关系的演变,空间相互作用的实现,都离不开“流”的作用.气流、水流、能量流是地质时期塑造自然地表的伟力,但自人类出现后,人口流动能力就日益成为改造地球表层的重要力量.任何区域,没有了人口空间流动,也就不可能有各种形式的有形的和无形的“流”,当然也就不可能有真正的发展.在中国历史上,是大规模的人口迁移推动了南方地区的发展;在世界历史上,是大规模的殖民运动推动了美洲大陆的开发.人口空间流动,不仅携带着信息、技术、文化、知识的流动,而且也推动了物质、能量和各种生产要素的流动.可以毫不夸张地说,区域人口流动能力就是区域发展的生命力,没有人的流动,就不会有地表人文化过程的演进,就不会有城市化和区域化的形成与发展.完全可以这样说,“区域人口流动能力”是推动区域发展的最本源的动力.因此,探寻一个能够定量测度“区域人口流动能力”的指标与方法,对于文化传播、城市发展、区域演化、环境变迁乃至整个地表人文化过程的研究,都具有十分重大的理论意义.

区域人口流动能力是一个与区域人口流动有关概念.虽然有关区域人口流动的研究可为区域人口流动能力的研究提供一些借镜,但不可互相替代,因为两者之间有着本质的差异.其一,区域人口流动表征的是“人口”的属性,属于人口经济学范畴,而区域人口流动能力表征的是“区域”的属性,属于区域地理学研究;其二,区域人口流动度量的是区域内处于流动状态的那部分人口的特征,如人口流动的态势[1-2]、机制[3-8]、影响[9-11]、格局[12-14]、问题[15-18]、类型[19-21],等等,而区域人口流动能力度量的是区域内所有人口的总的空间活动能力,或者在空间移动过程中所做的功.

本文对于区域人口流动能力的研究还基于以下相互关联的假设:1)人是区域空间中的“粒子”,在空间流动中产生“力”,做成“功”,而且这种“力”和“功”是可以度量的;2)不同素质的人因流动方式、流动频度、流动距离的不同,产生的“力”和做成的“功”也不相同;3)一个区域的发展活力是该区域内所有流动着的人口所产生的“力”的合力,或者所做成的“功”的集合.下面,我们拟从理论和实证两个方面对“区域人口流动能力”做进一步的诠释,请大家批评指正.

1 区域人口流动能力的概念诠释与测度模型构建

1.1 区域人口流动能力的基本概念

本文开宗明义指出:“区域人口流动能力”就是区域人口所具有并体现出来的总的空间活动的能力,它是区域有机体的生命的活力.大家知道,导致一个人产生空间流动的“力”是多种多样的,如迁移、旅游、访学、探亲、出差、务工、看病、婚配等等,但归根到底,是这样三种力的“合力”:一种是吸引人口流动的“拉力”,如令人向往的好的工作、景观、情感、机会等;一种是迫使人口流动的“推力”,如令人窒息的生活压力、地方性疾病的威胁、人居环境的日趋恶化等;一种是阻碍人口流动的空间“阻力”,比如文化的差异、路途的遥远、经济和时间的条件限制等.

在区域空间里,在物理学看来,个体的人只是空间运动的“人口粒子”,“人口粒子”在运动过程中产生“力”,做成“功”,生成“动能”.从这个角度讲,“区域人口流动能力”就是区域内所有“人口粒子”在空间上运动时的“动能”的聚合.这种“聚合”可能会相互抵消,导致部分力量和能量的损耗,也有可能相互加强,甚至产生“裂变”,导致力量和能量的猛增.因此,“区域人口流动能力”与人口在空间上流动的规模都有着直接关系.此外,“区域人口流动能力”还与区域内人口总体的素质有关.对于个体的“人口粒子”来讲,他的空间活动能力是与他的知识、经验、能力、职业等相关的,不同素质和不同职业的人口,其空间活动能力是不相同的;对于一个区域的“人口集合”来讲,它的空间活动能力是与整个区域的教育水平、经济水平、交通条件、文化价值等互为因果的,一般而言,越是交通越便捷、经济越发达的地区,其人口的“活性”(空间活动能力)也越高.

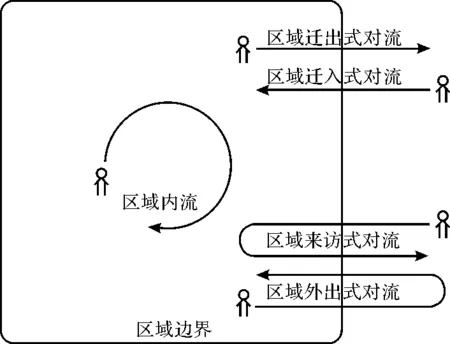

图1 区域人口流动方式与类型示意图Fig.1 The modes and types of regional population mobile in space

我们观察到的事实是,空间活动能力较强并且对“区域人口流动能力”贡献较大(即做“功”较多)的人口群体,根据其空间流动的目的,大致可以分为这样几个大类:一是离开家乡到异地去讨生计的农民工;二是被优美的自然或人文景观吸引的旅游者;三是因经商、会议、考察而四方奔走的出差者;四是异地求学寒暑假期间往返于家乡与学校的大学生.这种种在空间上流动的人口,因其职业和素质的不同,对区域发展的贡献也是不一样的.

如图1所示,在一定的空间尺度上,这些在空间上流动着的人口,依据流动的范围划分,可以分为“区内流人口”和“区际流人口”两大类,其中,“区内流人口”是指在某个区域内发生空间位移、进行空间活动的人口,“区际流人口”则是指进行跨区域的空间位移和空间活动的人口.依据流动的时间划分,又可以分为“区域对流人口”和“区域回流人口”两大类,其中,“区域对流人口”是指在某时间段内(本文为一年)进行跨区域空间活动而不再返回原区域的人口,以区域边界为参照,又可以细分为“区域迁出式对流人口”(即人口统计学上的迁出人口)和“区域迁入式对流人口”(即人口统计学上的迁入人口).“区域回流人口”是指在某时间段内(本文为一年)进行跨区域空间活动后又返回原属区域的人口,农民工、旅游者、出差者、大学生大多属于此类,以区域边界为参照,又可以进一步细分为“区域外出式回流人口”(即本区域的人到外区域活动后再回到本区域)和“区域来访式回流人口”(即外区域的人访问本区域后再回到其原来的区域)两种.综合以上,一个区域具有空间活力并对区域发展做“功”的在空间上运动着的人口大致可以分为三大类:内流人口、对流人口和回流人口.

1.2 区域人口流动能力的测度模型

区域人口流动规模是内流人口、回流人口和对流人口的总和.建立区域人口流动能力的测度模型,首先要对各种形式的流动人口进行统计学规定.

1.2.1 关于区域内流人口的统计 在人口统计上,最能反映一个区域内流人口规模的指标是客运量.理论上讲,只要“人口粒子”在区域内进行空间运动,无论是坐汽车、火车、轮船还是乘飞机、搭地铁,都应该统计在内.但实际情形是,一方面是私家车越来越多,社会客运统计有许多遗漏;另一方面是外流、回流的“人口粒子”大多进入了客运量的统计而产生重复计算.遗漏和重复两相抵消,减少了统计的误差,因此,现行统计标准下的“客运量”大致可以反映区域内流人口的规模.

1.2.2 关于区域回流人口的统计 回流人口进行的空间活动大多是“候鸟式”的,在人口统计上,包括“来访式回流人口”与“外出式回流人口”.其中,对于“来访式回流人口”的统计,现行人口统计指标中与之对应的是:旅游接待人数、外地来本地就学的大学生人数和区内暂住人口数.由于现行统计资料公布在校大学生数时并不区分本地户籍和外地户籍,而且这又是一个反映人口素质和空间活动能力的正向指标,因此,在省级尺度上,本省户籍大学生在本省就学的统计误差可不考虑,可直接使用在校大学生(含专科、本科、研究生)人数作为“来访式回流人口”的指标.如此,则:

区域来访式回动人口=旅游接待人数+在校大学生数+省内暂住人口数.

(1)

同理,对于“外出式回流人口”的统计,现行人口统计指标中与之对应的是:旅游出游人数、本地到外地就学的大学生人数、区外暂住人口数.但是,旅游出游人数并没有现成直接的统计数据,只能根据抽样调查获得的本地人口的出游率来推算;至于本地到外地就学的大学生人数,在省级尺度上,可用外省高校到本省招收的大学生人数来表示,如果这个数据也难以获取,可用本省大学生录取人数来代替.由于旅游出游率的统计并不区分是在本省旅游还是外省旅游,大学生录取人数也不区分是在本省高等学府就读还是外省高等学府就读,这样求得的省域“外出式回流人口”可能有点“虚高”,但由于这两个指标都是反映本省人口空间活动潜力的正向指标,这样的“误差”不会影响省域人口流动能力的评估方向,可以不予考虑.如此,则:

区域外出式回流人口=出游率×人口总数+大学生录取人数+省外暂住人口数.

(2)

1.2.3 关于区域对流人口的统计 人口对流是双向的,对区域对流人口的统计,既要统计流出人口,也要统计流入人口.在现行人口统计指标中,与之对应的指标是迁移总人口,即:

区域对流人口=迁入人口+迁出人口.

(3)

1.2.4 区域人口流动能力的计算 依上假设和定义,区域人口流动能力是区域人口流动规模与单位人口粒子的空间活动能力的积的函数.假使每个“人口粒子”的空间活动的“力”和所做的“功”是“等当量”的,这样,区域人口流动能力就可以用区域人口流动规模的函数来表示,即:

P规模=P内流+P回流+P对流=

P内流+(P来访+P外出)+

(P迁入+P迁出)=客运量+

(旅游接待人数+在校大学生数+省内暂住人口数)+(出游人口数+大学生录取人数+省外暂住人口数)+(迁入人口数+迁出人口数).

(4)

但是,事实上,不同方式流动的人口所产生的“力”和所做成的“功”是不一样的,即其“力当量”是不相等的,因而对区域人口流动能力的贡献是不一样的.因此,还必须考虑流动人口的“力”的权重.这样,区域人口流动能力的计算公式可进一步表示为:

F流动力=α×P内流+β×P回流×+γ×P对流.

(5)

式中,F流动力为区域人口总的流动能力.P内流为内流力测度,α为内流力权重,P回流为回流力测度,β为回流力权重,P对流为对流力测度,γ为对流力权重.

不过,通过式(5)计算出来的区域人口流动能力的单位是“人次”,不符合物理学中“力”的概念.为此,我们假设每个“人口粒子”流动一人次所做的“功”为一个单位的“力”,并规定其为1pm(personalmobility).

2 中国各省区域人口流动能力的测度

2.1 研究方法

2.1.1 指标赋权方法 首先建立指标体系.该指标体系以区域人口流动能力为目标层,以内流力、回流力、对流力为准则层,以地区客运量等10项统计数据为指标层.其次,进行指标赋权.指标的赋权,一是要体现人口素质的高低;二是要体现空间移动的距离;三是要尽可能消减统计的误差.内流人口平均移动距离较短,空间相互作用较弱,统计数据中又隐含有一定的重复计算量,其对区域人口流动能力的贡献最小;对流人口平均移动距离较长,空间相互作用较大,统计数据中又隐含一定的遗漏,其对区域人口流动能力的贡献居中;回流人口平均移动距离最长,统计数据中隐含较多的遗漏,其对区域人口流动能力的贡献最高.依据上述重要性程度的论述,邀请人口学和地理学专家打分,建立判断矩阵,然后采用层次分析法计算权重.

2.1.2 空间分异的判别 采用Moran指数和Getis-OrdGi*指数进行判别.Moran指数用于识别人口流动能力在全局空间上具有统计意义的集聚或离散特征,I>0表示具有集聚特征,I<0则具有离散特征;当其临界值|Z|>1.65时,表明具有统计意义上的显著性.Getis-Ord Gi*指数用于识别人口流动能力在具体空间上的集聚或离散特征,指数计算运用ArcGIS软件,其中,空间关系选择距离反比法,距离方法选择欧几里得距离.地区分级采用自然间断点法分为5类,即强区、次强区、中等区、次弱区、弱区.

2.2 数据来源

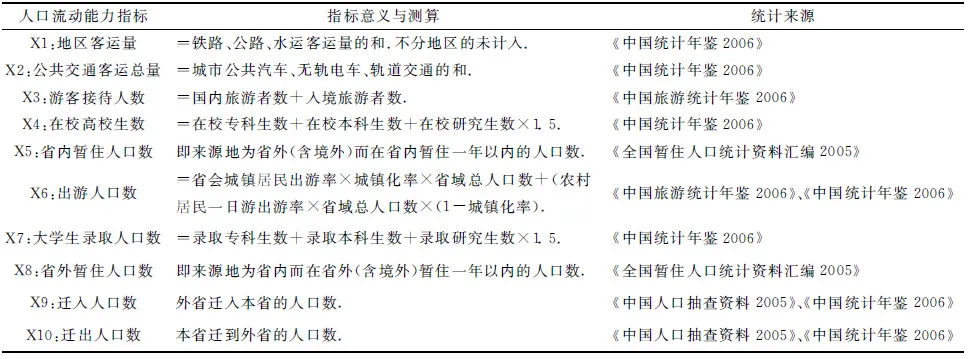

区域人口流动能力测度是对区域人口集合体空间活动能力的年度测度.考虑到数据的完整性和应用分析的可比性,本文选取2005年作为参照年,各测度指标的统计意义及其数据来源见表1.此外,抽样调查数据与其他统计数据进行了统计口径一致性的处理.部分数据的缺失采用相似区域数据插值法补齐.台湾、香港、澳门地区缺乏统计数据,不予分析.中国各省区发展的基本指标,如总人口数、地区GDP、人均GDP、城镇化率等来自《中国统计年鉴2006》,区域面积来自中华人民共和国中央人民政府网公布的《中华人民共和国行政区划》.

表1 省级区域人口流动能力指标测度与数据来源表

2.3 测度结果

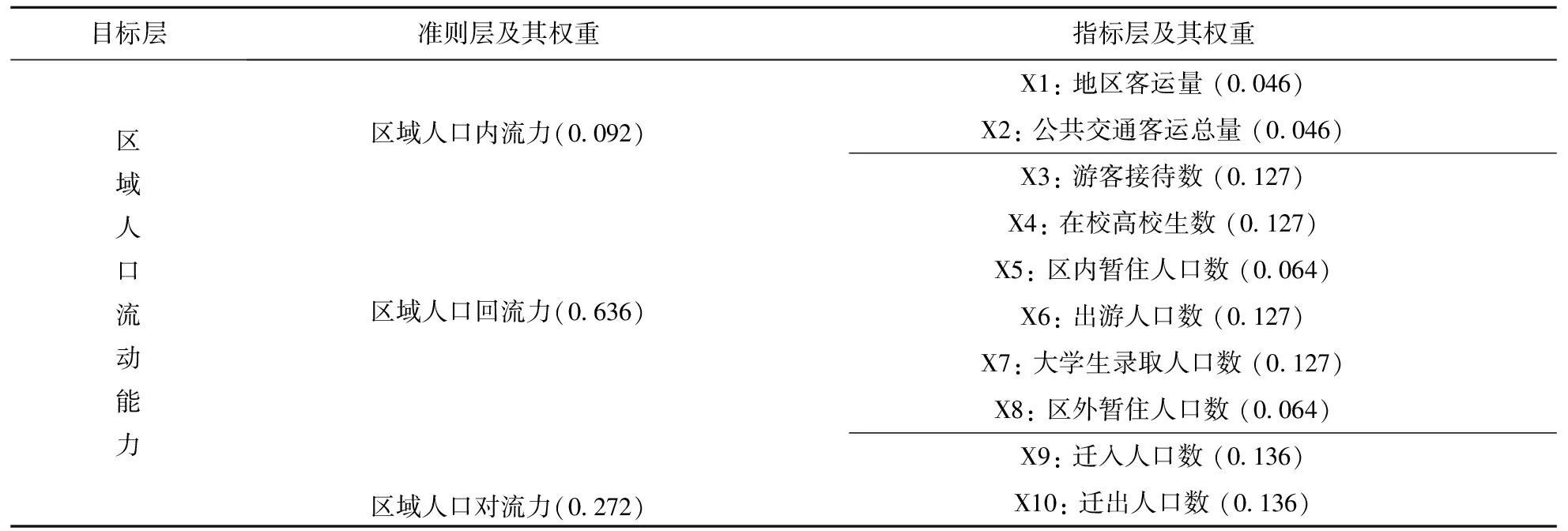

经计算,区域人口流动能力的指标权重如表2所示.将准则层权重代入式(5),得出区域人口流动能力的测算式(6).将2005年中国各省区的相关统计数据代入表2的测度模型,先计算得出各省区的内流力、回流力和对流力,然后通过式(6)计算各省区总的人口流动能力,结果见表3.

F流动力=0.092P内流+0.636P回流+0.272P对流.

(6)

表2 区域人口流动能力测度结构及其指标权重表

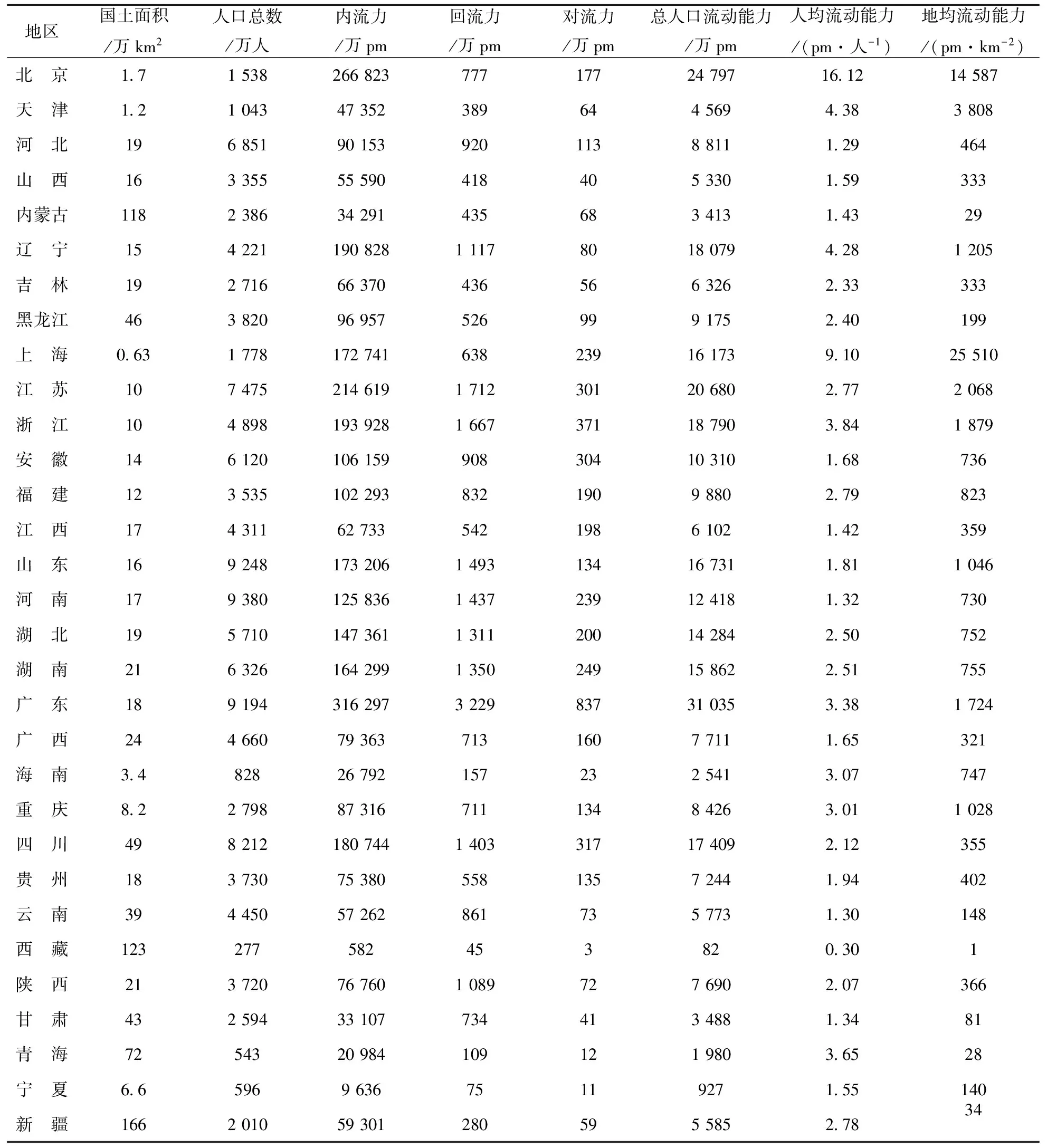

表3 2005年中国各省区人口流动能力统计表

3 中国省级区域人口流动能力特征分析

3.1 省域人口流动能力的总体特征

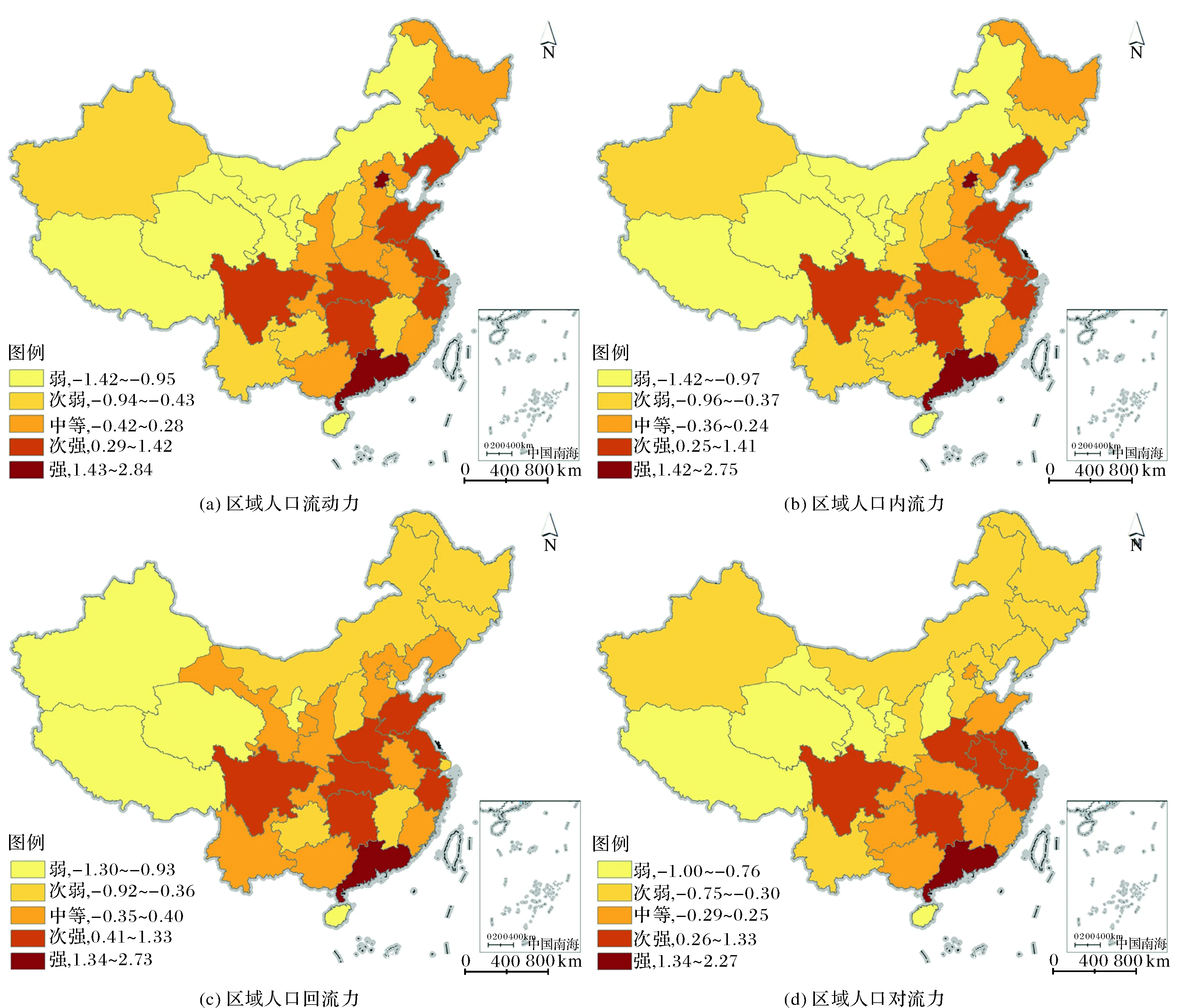

3.1.1 中国省域人口流动能力整体属于中等偏弱 如图2(a)所示,全国31个省区(港澳台除外,下同)中,人口流动能力由强至弱5个等级的省域个数比为2∶8∶8∶7∶6,即属于强、次强的省域数有10个,属于次弱、弱的省域数有15个,属于中等的省域有8个.如果将强、次强、中等、次弱、弱分别赋值为5、4、3、2、1,计算得出的加权平均值为2.8,即平均属于中等偏弱.

3.1.2 中国省域人口流动能力具有一定集聚特征 经计算,中国31个省域人口流动能力的Moran指数值为0.013 5,说明具有集聚特征,但z值为0.614 9,未通过临界值检验,说明集聚性不显著.

3.1.3 中国省域人口流动能力具有梯度递减特征 表3显示,我国东部省域的人口流动能力占全国的比重为53.51%,中部地区为24.81%,西部地区为21.68%,东、中、西梯度差异明显.如图2(a)所示,珠三角地区的广东,环渤海地区的北京、辽宁、山东,长三角地区的上海、江苏、浙江,拥有武汉城市圈的湖北,拥有长株潭城市群的湖南,拥有成渝城市群的四川,都是流动能力相对强劲的地区.

3.2 省域人口流动能力的结构特征

3.2.1 不同省域具有相似的人口流动能力结构特征 表3显示,所有省区的人口流动能力结构均是内流力>回流力>对流力,三者的均值分别为:107 583万pm、867万pm、161万pm,三者的变异系数分别为71.67%、74.34%、99.77%.均值递小,变异系数递增,说明中国省域人口的流动具有短时段频繁、近距离活跃的特征.

3.2.2 不同类型的人口流动能力具有不同的集聚特征 经计算,中国各省域人口的内流力、回流力、对流力的Moran指数分别为0.010 5、0.024 7、0.149 3,即均具有一定的集聚特征,且集聚性依次增强;它们的z值分别为0.574 3、0.805 4、2.732 1,只有对流力为显著性集聚.如前所述,对流人口是以定居为目的的省际迁移人口,对流力的显著性集聚表明,中国省际人口流动的空间指向特征十分明显,如图2(d)所示,广东省是我国人口对流力最强的省域.

3.2.3 省域人口内流力能够大致反映省域总的人口流动能力 内流力是构成区域人口流动能力的主体,两者之间的Moran指数非常接近,分别为0.010 5和0.013 5;两者之间的强、弱区格局也基本一致,对比图2(a)与图2(b),其强弱区分级仅广西、陕西有所变化,重合度高达93.55%,说明内流力可在很大程度上反映一个省域总的人口流动能力特征.

3.2.4 省域人口回流力的强弱与教育、旅游和劳动密集型产业密切有关 如图2(c)所示,回流力最强的省域为广东省,次强的省域有浙江、江苏、山东、湖南、湖北、河南、四川等.前已述及,回流力反映的主要是旅游者、大学生和农民工的总的空间活动能力,因此,回流力强的省份不是教育大省就是旅游大省,或者劳动密集型产业集中之省,更多的是三者兼而有之.对比图2(a)与图2(c),发现河南、云南、甘肃、内蒙4省区的回流力级别比总的流动能力级别高一个层级,说明这些省区的回流力在流动能力结构中所占的比重较大,追根溯源,则是因为它们的城镇化率不高,内流力相对不强,从而凸出了回流力的作用.与此相反,辽宁、北京、上海、黑龙江、新疆5省域的回流力级别比流动能力级别低一个层级,究其原因,一是因为城镇化率较高,庞大的城市交通导致内流力比重偏大,从而削弱了回流力的作用(北京、上海、辽宁属于此类),二是因为地域范围很大,长距离的客运交通导致内流力比重偏大,从而抵消了回流力的作用(黑龙江、新疆属于此类).

3.2.5 省域人口对流力的强弱与区域经济发展和城镇化水平的高低有关 如图2(d)所示,中国对流力最强的省域是广东省,次强的省域有北京、上海、浙江、江苏、安徽、河南、湖南和四川等.前已述及,对流力反映的是以入籍为目的的省际人口迁移的总的强度,上述省域对流力之所以强劲,或是因为其经济发达,城镇化迅速,因而成为技术移民、知识移民、资金移民、婚姻移民的汇聚之地(广东、北京、上海、浙江、江苏属于此类),或是因为人口众多,大量人口入籍毗邻的经济发达区,从而成为移民的源出之地(河南、四川、安徽、湖南属于此类).

3.3 省域人口流动能力的人地特征

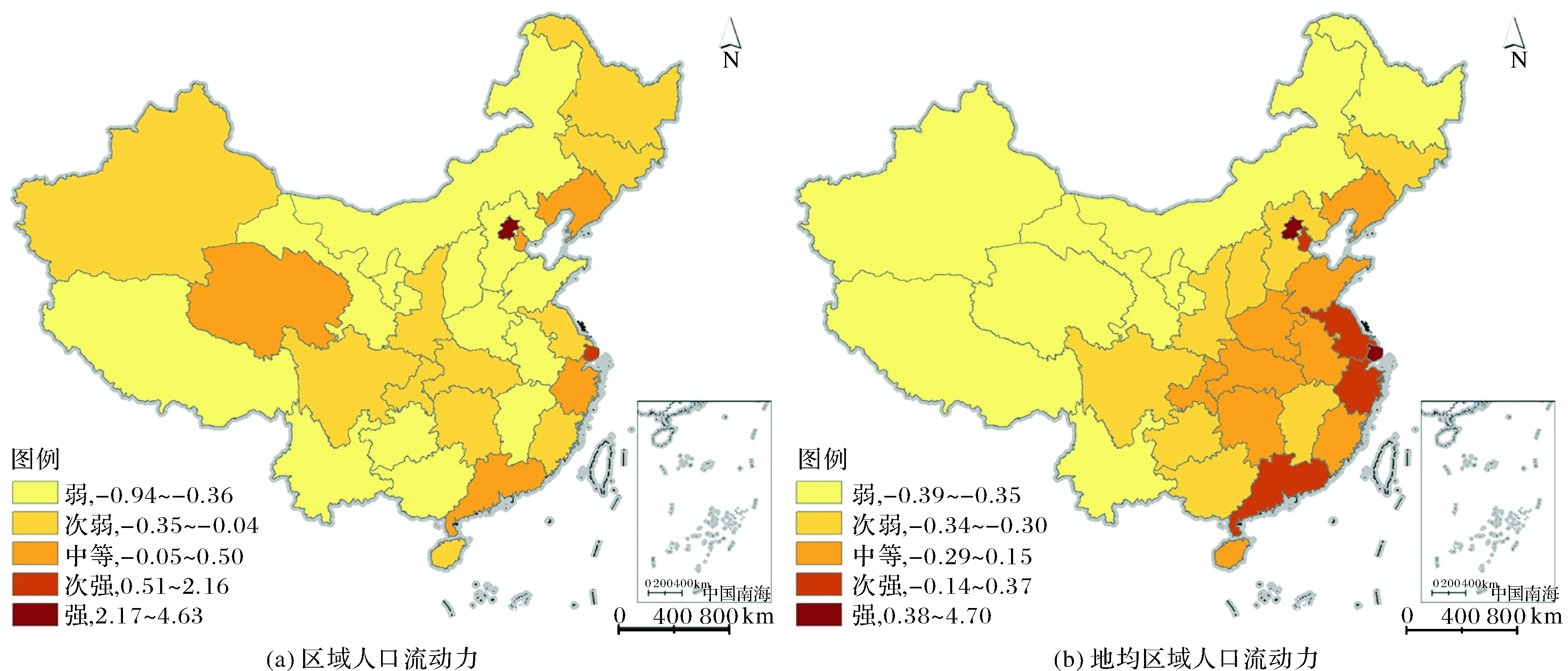

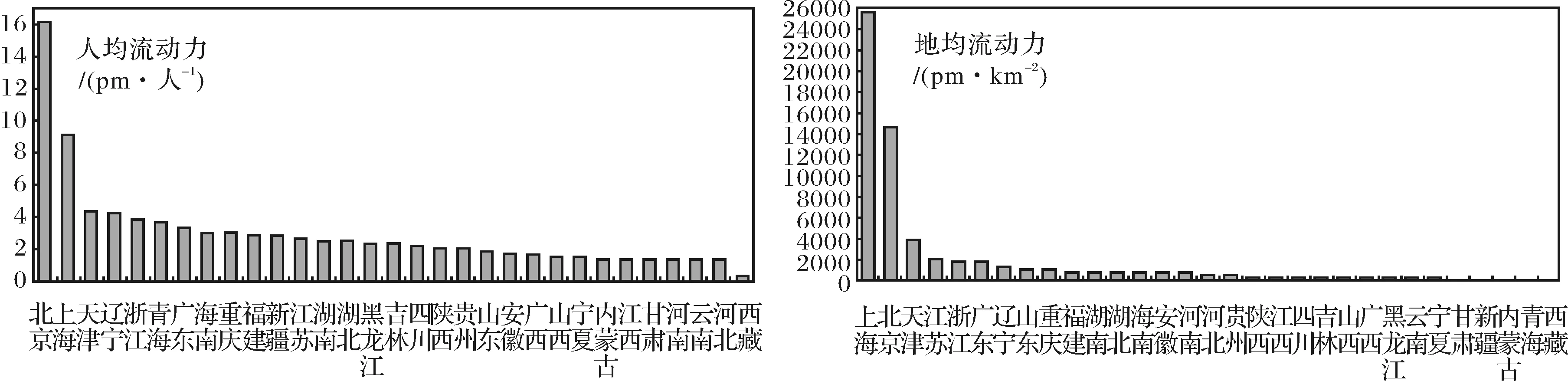

3.3.1 无论人均水平还是地均水平,中国省域的人口流动能力总体上偏弱 从人均人口流动能力来看,图3A所示,由强到弱5个等级的省域个数比为1∶1∶5∶11∶13.如果将强、次强、中等、次弱、弱分别赋值为5、4、3、2、1,计算得出的加权平均值为1.9,属于次弱偏弱.全国的人均人口流动能力为2.96 pm/人,相当于平均每个人每年只有3次有效的空间活动.从地均人口流动能力来看,如图3B所示,由强至弱5个等级的省域个数比为2∶4∶9∶8∶8,使用同样赋值方法,计算得出其加权平均值为2.5,属于中等偏弱.全国的地均人口流动能力为63.27 pm/km2,相当于每平方千米土地上只有63个人的有效空间活动,只有当时全国平均人口密度(2005年的人口密度为133.11 人/km2)的一半.换句话说,在这一年,全国约一半的人口没有为空间活动做“功”.3.3.2人均人口流动能力的梯度差异不明显,地均人口流动能力的梯度差异明显 从人均流动能力来看,最强的为北京市,达到16.12 pm/人,次强的为上海市,为9.10 pm/人,其余均在4.5 pm/人以下,最弱的西藏只有0.3 pm/人.从地均人口流动能力来看,强区和次强区分布在东部沿海,次弱和弱区分布在西北半壁,而中等区介于其间,梯度差异明显.上海、北京两市的地均人口流动能力最强,分别高达25 510 pm/km2、14 587 pm/km2,为全国平均水平的404倍、232倍,而最低的西藏,只有1 pm/km2.

图2 2005年中国省级区域人口流动能力空间分布图Fig.2 Distribution of the population mobility in provincial scale of China in 2005

图3 2005年中国省级区域人均、地均人口流动能力的空间分布图Fig.3 Provincial distribution of the population mobility per capital and per areal in 2005 China

图4 2005年中国省级区域人口流动能力的人均和地均差异图Fig.4 Provincial difference of the population mobility per capital and per areal in 2005 China

4 省域人口流动能力在社会科学领域的应用

4.1 省域人口流动能力在经济学领域的应用

4.1.1 GDP与省域人口流动能力的关系 GDP是反映一个区域经济社会发展的综合指标.早在1971年,就有学者发现人口空间流动能力与社会经济发展阶段相对应[22].将表3我国各省域的人口流动能力与其GDP进行相关分析,经检验,具有显著正相关,经回归分析,可得出式(7).该式表明:GDP与人口流动能力成正比,人口流动能力对经济增长具有重要推动作用,人口流动能力每增加1个pm,GDP增加6 158元(2005年).

fGDP=0.6158F流动力-8.551.

(7)

4.1.2 城镇化率与省域人口流动能力的关系 城镇化率(UR)是反映区域经济发展和现代化程度的重要指标.一个区域的城镇化水平越高,其人口流动能力也应该越高.将表3我国各省域的人口流动能力与其城镇化率进行相关分析,经检验,具有显著正相关,经回归分析,可得出式(8).该式表明:城镇化率与人口流动能力成正比,一个省域的人口流动能力对其城镇化增长具有重要推动作用,人口流动能力每增加1万pm,城镇化率将增加0.001个百分点.

f城镇化率=0.001F流动力+35.077.

(8)

4.1.3 省域人口流动能力与GDP和UR的关系GDP和UR是两个具有正相关关系的指标.我们把人口流动能力视为因变量,把GDP和UR视为自变量,对其进行回归分析,结果见式(9).该式表明:经济增长和城镇化能协同促进人口流动能力的提高,人口流动能力能综合反映区域的发展水平.相比较而言,城镇化对人口流动能力的贡献要大于GDP增长的贡献,城镇化率每增加1个百分点,相当于GDP增加110.54亿元(2005年).

F流动力=113.750χUR+1.029χGRP-1351.679.

(9)

4.2 省域人口流动能力在统计学领域的应用

4.2.1 省域人口流动能力与市场化程度的关系 市场化指数是代表市场化进程的综合性指标,主要用来研究市场化对经济增长的贡献[23].其评价指标体系中极少有与人口空间流动有关的指标,那么,反映区域空间活力的人口流动能力与市场化指数的关系如何呢?我们将2005年的人口流动能力指标与其他学者测度的2005年市场化指数进行相关分析,结果表明两者具有显著的正相关性,通过回归分析可得出式(10).该式表明:市场化程度与人口流动能力成正比,一个省域的人口流动能力对其市场化程度的增长有重要推动作用,人口流动能力每增加1万pm,市场化指数将增加0.000 2.

f市场化程度=0.0002F流动力+4.563.

(10)

4.2.2 省域人口流动能力与创新能力的关系 区域创新能力是一个地区将知识转化为新产品、新工艺、新服务的能力[26].区域创新能力指标体系中极少有反应人口空间流动的指标,但区域创新能力理应与区域人口的空间活力相关,那么人口流动能力能表达这种相关性吗?我们将2005年的人口流动能力与其他学者测度的2005年的创新能力进行相关分析,发现它们之间也具有显著的正相关,通过回归分析,可得出式(11).该式表明:创新能力与人口流动能力成正比,一个省域的人口流动能力对其创新能力增长有重要的推动作用,人口流动能力每增加1万pm,创新能力指数将增加0.001.

f创新能力=0.001F流动力+16.527.

(11)

4.2.3 省域人口流动能力与文化资本的关系 文化资本是经济增长的动力源泉之一,社会生产中的任何经济活动,都根植于一定的地域文化之中,任何经济活动都受到文化因素的影响[24].文化资本指标体系中没有一个是与人口空间流动有关的,那么,人口流动能力能反映文化资本的状况吗?我们将2005年的人口流动能力与其他学者测度的同期的文化资本指数进行相关分析,发现它们具有显著的正相关,通过回归分析,可得出式(12).该式表明:文化资本与人口流动能力成正比,一个省域的人口流动能力对其文化资本的增长有积极的推动作用,人口流动能力每增加1万pm,文化资本指数将增加0.000 03.

f文化资本=0.00003F流动力+0.015.

(12)

4.2.4 省域人口流动能力与发展指数的关系 中国人民大学中国调查评价中心对联合国人文发展指数进行改良,提出了“中国发展指数”[25].该指数也没有反映人口空间流动的指标,那么人口流动能力能在多大程度上反映一个地区的发展指数呢?我们将2005年的人口流动能力与人大中国调查评价中心测度的中国发展指数做相关分析,发现具有显著的正相关,通过回归分析,可得出式(13).该式表明:发展指数与人口流动能力成正比,一个省域的人口流动能力对其区域发展有重要的推动作用,人口流动能力每增加1万pm,发展指数将增加0.000 4.

f发展指数=0.0004F流动力+70.570.

(10)

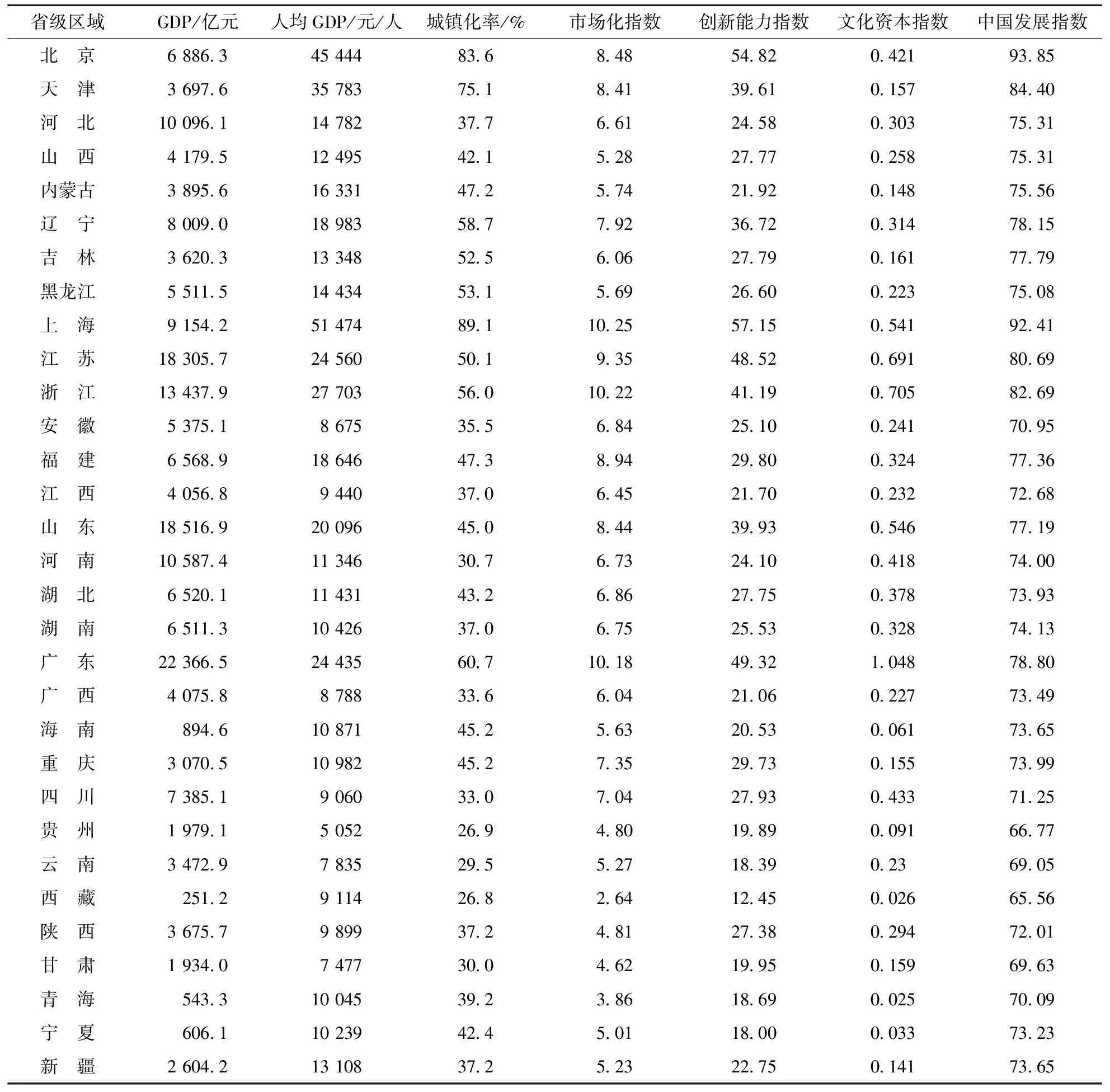

表4 2005年中国各省区基本经济指标与人口流动能力有关发展指数表

说明:市场化指数采自参考文献[23].创新能力指数采自参考文献[26].中国发展指数采自参考文献[25].文化资本指数引采自:方叶林《中国省域旅游业效率及演化机理研究》,南京师范大学2014年博士学位论文,2005年数据系1997年与2011年的平均值.

5 结论与讨论

5.1 结论

区域人口流动能力,是指一定区域范围内人口集合体以各种形式(迁移、流动、聚散)在地表空间产生空间位移的运动的总的能力.换句话说,就是区域内所有“人口粒子”在空间上运动时所产生的“力”的合力或做成的“功”的聚合.区域人口总的流动能力是区域人口内流力、对流力和回流力的总和,其表达式为:F流动能力=0.092P内流+0.272P对流+0.636P回流.对2005年中国31个省域的人口流动能力的分析表明:

1)中国省域人口流动能力的总体特征是:整体上属于中等偏弱,空间上有一定集聚性,具有自东向西梯度递减的空间分异特征.

2)中国省域人口流动能力的结构特征是:各省域人口流动力结构相似,人口内流力可以大致反映总的人口流动能力特征,回流力的强弱主要与省域教育、旅游和劳动密集型产业的发展水平有关,对流力的强弱主要与省域经济水平和城镇化水平有关.

3)中国省域人口流动能力的人地特征是:人均水平和地均水平都整体偏弱,各省域人均人口流动能力的差异不明显,而地均人口流动能力具有明显的东西向梯度差异.人均人口流动能力反映省域个体的人(人口粒子)的空间活动能力的差异,是人口活力的平均体现;地均人口流动能力反映省域总体的人(人口总体)的空间活动强度的差异,是省域活力的总体体现.

4)人口流动能力是反映经济社会发展水平高低的综合指标.一个地区的国内生产总值、城镇化率与其人口流动能力成正比,二者对人口流动能力具有协同放大效应.市场化指数、创新能力指数、文化资本指数、中国发展指数与人口流动能力都有显著的正相关性,从而说明人口流动能力能够代表一个地区的发展活力.

5.2 讨论

省域人口流动能力的探讨是以个体的“人口粒子”为基本单元,探索所有在省域空间上运动着的人口的活动能力,本文将空间上流动着的人口分为内流、对流、回流三种形式,用人口流动能力的高低来概括一个省域发展活力的大小,这是一种有意义的探索.尽管受统计数据来源所限,我们在省域人口流动能力测度中采用了替代指标,比如以暂住人口替代农民工,以在校大学生数替代外地来本地就读的大学生数,以大学录取人数替代本地到外地就读的大学生数,这些替代所产生的“误差”也许还有待进一步验证,但毫无疑义,人始终是社会经济发展的决定因素,一个地区的发展能力必定取决于这个地区的所有的人所蕴藏、所发挥、所表现的整体的活力,而一个人只有在空间运动过程中将其体能、技能、智能汇聚成合力迸发出来,才能使在空间流动的“力”做成对区域发展有用的“功”,才能推进区际的交往和区域的发展.一句话,人口因流动而迸发出空间活力,区域因人口流动而发展进步.如同GDP和UR,流动能力(PM)也是判断一个区域发展水平和文明水平的综合指标.在迈入全球化和信息化时代的今天,人的流动日趋频繁,人的活力不断增强,区域人口流动能力的研究,对于以人为载体,通过人的流动来传播、扩散、传承乃至复制、孳殖、创新的知识、信息、文化等的发展,均具有十分重要的意义.一方面,我们可以在人口流动能力的高值区域布局科教、休闲、媒介、体育等文化产业中心,加快知识、信息、文化的传播;另一方面,我们也可以在人口流动能力的高值区域加大遏制不良传播活动的资源投入,加强对疾病传播、邪教蔓延、旅游犯罪、生态退化的防控.在今后的研究中,有两个方向值得我们去努力:一是尽快得出经验化数据,简化区域人口流动能力的计算,如各省域流动的农民工、学生、旅游者占总人口的比例;二是尽量使用年度统计年鉴中的数据,增强数据的可获得性和可比较性,而不是依赖人口普查的详细数据.

[1] 杨云彦. 中国人口迁移的规模测算与强度分析[J]. 中国社会科学, 2003,(06): 97-107.

[2] Haberkorn G. Temporary versus permanent population mobility in Melanesia: a case study from Vanuatu[J]. International Migration Review. 1992, 26(3): 806-842.

[3] 陈绍军, 曹志杰. 气候移民的概念与类型探析[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(06): 164-169.

[4] 马 伟, 王亚华, 刘生龙. 交通基础设施与中国人口迁移:基于引力模型分析[J]. 中国软科学, 2012(03): 69-77.

[5] 李 强. 影响中国城乡流动人口的推力与拉力因素分析[J]. 中国社会科学, 2003(01): 125-136.

[6] 严善平. 中国省际人口流动的机制研究[J]. 中国人口科学,2007(1): 71-77.

[7] 原 新, 王海宁, 陈媛媛. 大城市外来人口迁移行为影响因素分析[J]. 人口学刊, 2011,33(1): 59-66.

[8] 周天勇, 胡 锋. 托达罗人口流动模型的反思和改进[J]. 中国人口科学, 2007(01): 18-26.

[9] 阮荣平, 刘 力, 郑风田. 人口流动对输出地人力资本影响研究[J]. 中国人口科学, 2011(1): 83-91.

[10] 王桂新, 潘泽瀚, 陆燕秋. 中国省际人口迁移区域模式变化及其影响因素——基于2000和2010年人口普查资料的分析[J]. 中国人口科学, 2012(5): 2-13.

[11] 杜小敏, 陈建宝. 人口迁移与流动对我国各地区经济影响的实证分析[J]. 人口研究, 2010, 34(3): 77-88.

[12] 丁金宏, 刘振宇, 程丹明, 等. 中国人口迁移的区域差异与流场特征[J]. 地理学报, 2005, 60(1): 106-114.

[13] 黄荣清. 是“郊区化”还是“城市化”?—关于北京城市发展阶段的讨论[J]. 人口研究, 2008, 32(1): 34-42.

[14] 李 扬, 刘 慧. 人口迁移空间格局模拟研究进展与展望[J]. 地理科学进展, 2010, 9(10): 1162-1170.

[15] 魏 星, 王桂新. 中国人口迁移与城市化研究的近今发展[J]. 人口与经济, 2011, 32(5): 1-8.

[16] 翟振武, 张现苓. 流动人口:困境与出路[J]. 科学中国人, 2012(05): 11-13.

[17] 周骏宇, 李元平. 人口流动视角下大学生就业问题研究——基于中西部地区部分高校学生的调查[J]. 教育发展研究, 2010(11): 19-23.

[18] 谭江蓉, 杨云彦. 人口流动、老龄化对农村居民消费的影响[J]. 人口学刊, 2012, 34(6): 9-15.

[19] 段成荣, 孙玉晶. 我国流动人口统计口径的历史变动[J]. 人口研究, 2006, 30(4): 70-76.

[20] 马忠东, 王建平. 区域竞争下流动人口的规模及分布[J]. 人口研究, 2010, 34(3): 3-16.

[21] 刘盛和, 邓 羽, 胡 章. 中国流动人口地域类型的划分方法及空间分布特征[J]. 地理学报, 2010, 65(10): 1187-1197.

[22] Zelinsky W. The Hypothesis of the Mobility Transition[J]. Geographical Review. 1971, 61(2): 219-249.

[23] 樊 纲, 王小鲁, 马光荣. 中国市场化进程对经济增长的贡献[J]. 经济研究, 2011(9): 4-16.

[24] 金相郁, 武 鹏. 文化资本与区域经济发展的关系研究[J].统计研究, 2009, 26(2):28-34.

[25] 袁 卫, 彭 非. 中国发展指数的编制研究[J].中国人民大学学报, 2007(2):1-12.

[26] 周 立, 吴玉鸣. 中国区域创新能力:因素分析与聚类研究—兼论区域创新能力综合评价的因素分析替代方法[J].中国软科学, 2006(8): 96-103.

On the measurement and application of regional population mobility of China in provincial scale

GONG Shengsheng1,2, DING Minglei3, GONG Chongya1, LI Jiacheng2, AO Rongjun1,2

(1.Key Laboratory for Geographical Process Analysis and Simulation, Hubei Province, Wuhan 430079;2.Institute for Sustainable Development, Central China Normal University, Wuhan 430079;3.College of resources and environment, North China University of Water Resources and Electric Power, Zhengzhou 450011)

Population mobility (P.M.) of a region is the spatial mobile capacity of the whole regional population, which synthetically stands for the vitality of a regional development. Various mobile populations have their own “Force Equivalence” and the total mobility of a regional population is the sum of equivalent of its influx P.M., convective P.M. and reflux P.M. Case study of China in 2005 shows that: 1) As a whole, China’s provincial P.M. is below medium level and has a gradient distribution descending from eastern to western provinces. 2) Structurally, influx P.M. is in dominant position, followed sequentially by reflux P.M. and convective P.M.; Influx P.M. is restricted by population size; Reflux P.M. is related to education, tourism and labor-intensive industries; Convective P.M. is associated with regional economy and urbanization level. 3) The values of provincial P.M. per capita and area are relatively low and the per-area mobility distributes gradiently instead of the per capita one. 4) Both GDP and urbanization ratio have synergetic effect on regional P.M.; P.M. is significantly correlated with Market Index, Innovative Capacity Index, Cultural Capital Index and Development Index, indicating it providing scientific basis for both the allocation of cultural industry and the restriction of negative spread.

population mobility (P.M.); influx P.M.; convective P.M.; reflux P.M.;P.M. measuring model

2015-05-18.

国家社会科学基金重大项目(12&ZD145).

龚胜生(1965- ),男,湖南涟源人,二级教授,博士生导师,华中师范大学可持续发展研究中心主任. E-mail:shshgong@sina.com.

1000-1190(2015)05-0767-11

C922

A