大学生思想政治教育现状、问题及对策

——以安徽师范大学为例

卓 瑞,阮丽丽

(安徽师范大学, 安徽 芜湖 241000)

以高校在校学生为第一视角,从大学生对高校实施思想政治教育的看法,探求高校思想政治教育的有效途径,对安徽师范大学各学院共计约500名大学生进行问卷调查(以下数据均来自安徽师范大学2013年校级创新创业计划项目《关于我校大学生对思想政治教育的认识以及思想政治教育对大学生人格塑造效果的研究》调研所得),其中理工学的学生145名、政法类的79名、传媒学的73名、语言学的60名、教育学的30名、经济学的29名、管理学的28名、社会学的26名、文学的24名,分别占被调查学生总数的29.3%、19.9%、14.7%、12.1%、6.0%、5.8%、5.6%、5.2%、4.8%。 调查结果表明:绝大多数大学生对于思想政治教育学习十分重视,并希望从中有所收获。但与此同时,仍存在学生对思想政治教育不感兴趣、认为没有收获等现象。

一、当前大学生思想政治教育现状

在新的时代条件下,大学生对于思想政治教育的接受程度及方向,直接影响到未来社会的主流价值趋势。

(一)大学生对思想政治教育效果的认识

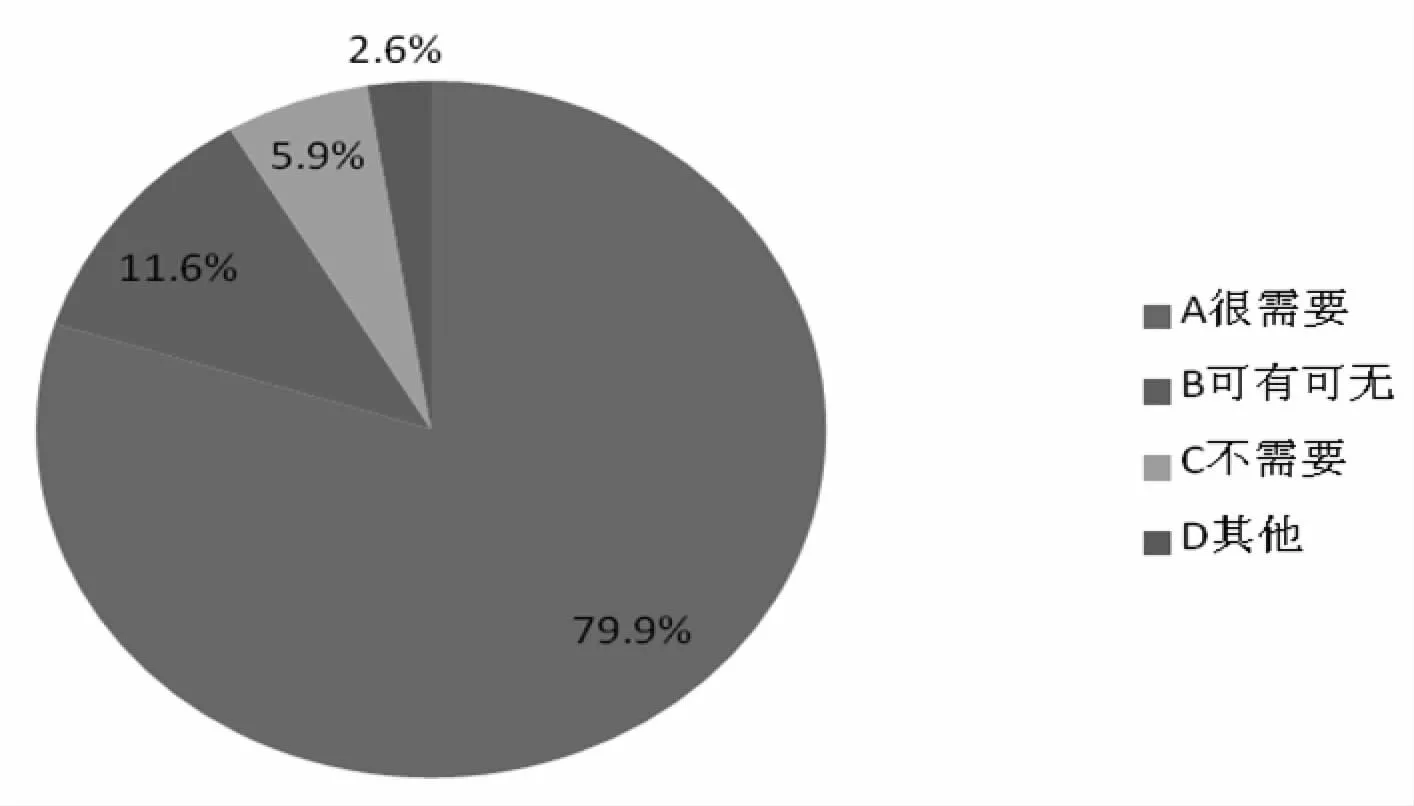

多数大学生认可高校思想政治教育。调查表明,高校大学生在回答“是否需要加强思想政治教育”时,多数认为接受这一教育很有必要。如图1所示,认为很需要加强思想政治教育的大学生占了79.9%,而认为可有可无和不需要加强思想政治教育的大学生只占17.5%。这表明当代高校大学生十分重视自己所接受的思想政治教育,学习动力是主动向上的。

图1 学生对是否需要加强思想政治教育的认识

另外,在问及“提高思想政治方面的素养对自身发展有利还是有弊”时,觉得提高思想政治方面的素养对自身发展有利的占了96.6%,这充分表明当代高校大学生认识到思想政治教育对自己未来的人生道路起到重要影响,这是高校开展思想政治教育工作的基础。

同时,大部分大学生深信思想政治教育有助于自己价值观的形成。在当代高校教育中,价值观问题已成为十分重要的问题。在问及“自己的思想政治教育价值观”时,多数高校大学生都表示已经形成和正在形成。11.8%的高校大学生认为自己已经形成稳定的价值观,65.1%的高校大学生认为正在形成一定的价值观。这表明高校大学生对自己的价值观有清晰的认识,而这正是未来社会主流价值观的基础。

大学生作为社会新技术、新思想的前沿群体、国家培养的高级专业人才,代表着最先进的流行文化,他们承载着国家的希望和民族的未来,是国家的接班人和建设者,新世纪的国家面貌在很大程度上由这些大学生的面貌所决定。[1]因此,高校大学生对思想政治教育的态度,决定了当前推行的高校思想政治教育效果,间接影响了未来国家的主流思想和社会主义建设事业,从调研数据来看,多数高校大学生在学习过程中,感到思想政治教育对自己的成长成才起到作用,有94.1%的高校大学生认为思想政治教育对自己人格塑造有影响,其中37.7%觉得影响明显,坚信思想政治教育能塑造自身人格,促使自己成长成才,如表1所示。

表1 思想政治教育对人格塑造(个人成长成才)有多大影响

(二)大学生对思想政治教育现有问题的认识

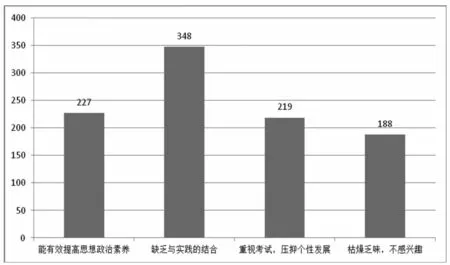

多数大学生认为当前思想政治教育课程设置存在缺陷。在表达对高校开设的思想政治教育课程的看法时,不足半成高校大学生认为如《思想道德修养和法律基础》《马克思主义基本原理概论》等课程,能有效提高思想政治素养。根据调查数据,有70.4%的高校大学生觉得课程缺乏与实践结合,44.3%觉得课程重视考试、压抑个性发展,还有38.1%觉得课程枯燥乏味、不感兴趣,如图2所示。

同时,他们认为思想政治教学过程中理论无法与实践相结合,致使学生缺乏学习兴趣。虽然大学生普遍认为接受思想政治教育能塑造自身人格,促使自己成长成才,持乐观态度,但是在学习过程中,感到教育实践中,部分问题较突出,亟待解决。调查问卷表明,70.9%的高校大学生表示当前教育活动与学生思想需求实际联系不够紧密,76.5%表示理论课程空洞抽象,没有或很少与实践相结合,61.3%表示内容单调枯燥。

图2 学生对思想政治教育课程教学的看法

另外,作为思想政治教育活动主渠道、主阵地的“班级”,他们表示未发挥其团结同学、组织同学、教育同学的作用。但由调研数据可知,偶尔组织班级思想政治教育课后活动的班级占到44.4%,几乎不组织和没有组织过的班级高达37.5%,这部分反映出班级作为大学基本组织形式,没有履行其进行学生自我教育的职能,成为影响大学生思想政治教育效果的一个重要因素。

二、存在的问题及原因分析

由于各方面因素的影响,当前大学生思想政治教育存在着诸多问题。因此,从思想政治教育本身所处的现状和此次调研过程中发现的不足入手,详细研究分析产生这些问题的原因是十分必要的。

(一)教育形势变化快,信息网络挑战多

国务院《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》指出,当代大学生思想政治状况的主流积极、健康、向上。他们热爱党,热爱祖国,热爱社会主义,坚决拥护党的路线方针政策,高度认同邓小平理论和“三个代表”重要思想,,对坚持走中国特色社会主义道路、实现全面建设小康社会的宏伟目标充满信心。同时强调,国际国内形势的深刻变化,使大学生思想政治教育既面临有利条件,也面临严峻挑战。面对新形势、新情况,大学生思想政治教育工作还不能完全适应,存在不少薄弱环节,加强和改进大学生思想政治教育是一项极为紧迫的重要任务。[2]

随着网络信息技术迅猛发展,互联网已成为当代大学生日常生活中不可或缺的一部分。而互联网作为科学技术的产物,毫无例外地具有这种特性。一方面,如果合理利用,将对大学生的世界观、人生观、价值观的塑造起到积极的促进作用;但互联网的管理和监督体制机制不够健全,参与网络传播人数众多,传播者目的隐蔽、素质良莠不齐,在传播途径上,更加快捷、广泛、隐形,极易歪曲事实,制造谣言,而与此同时,大学生又缺乏自主判断能力、自身防范意识,埋下了可能被误导的隐患。加之在这种情况下,西方国家利用其在互联网的优势传播其文化和价值理念,不断对年轻人进行拉拢腐蚀。因此,面对时刻变化的形势,高校思想政治教育必须与时俱进,因循守旧必定无法应对不断出现的新问题,不利大学生正确辨别力的形成与发展。

(二)信仰趋于多样性,“三观”构建受影响

在当今经济、文化多样化的时代背景下,大学生的信仰日趋表现出多样性的倾向。从整体上看,当代高校大学生的主流信仰是积极向上的,大部分同学坚信马克思主义。但与此同时,有些调研结果也表明,在部分大学生选择信仰对象时,存在不容忽视的问题,如:部分大学生对马克思主义不够了解;信仰宗教,并参加宗教活动;对马克思主义发展前途持悲观态度等。这些都为高校思想政治教育埋下隐患,需要在对高校大学生进行思想政治教育中仔细分析和深入思考解决办法。[3]

随着社会转型不断加速,大学生的价值观念表现出多元化的特征。一方面,绝大多数的大学生有着正确独立的世界观,积极健康的人生观,维护国家利益、乐于无私奉献的价值观。另一方面,也形成了拜金主义、享乐主义及极端个人主义等错误的三观。如果这些错误倾向不在教育中加以纠正,将会间接影响未来的社会主流价值观念。因此,在大学生“三观”的构建阶段,如何避免错误倾向及“三观”扭曲,也逐渐成为思想政治教育需要解决的主要问题。[4]

(三)课程教学途径单一,思想观念不清晰

高校思想政治教育理论课教学是思想政治理论教育的主渠道,而在信息发达的今天,仅靠单一的课堂理论教学并不能满足高校大学生的学习需求。从调查问卷可知,90.5%的高校大学生表示自己对马克思主义的认识来源于课堂和书本,仅15.6%的高校大学生认为来源于家庭教育,但与此同时,有96.5%的高校大学生觉得自己的成长环境对自己的思想政治方面的素质有影响。因此,教育途径单一是当前思想政治教育存在问题的重要原因。

思想观念是人们在实践当中形成的各种认识的集合体,人们会根据自身形成的观念进行各种活动。调查显示,多数高校大学生对加强思想政治教育的观点正确,对接受思想政治教育的态度积极。这充分说明,在学习过程中,高校大学生的思想观念日趋成熟。但是高校大学生对理论学习问题的认识,存在偏差和观念模糊等问题。主要表现在:认为理论教育与学生思想需求实际联系不够紧密,理论空洞抽象,没有或很少与实践相结合等。

三、对策

(一)理论与实践相结合,走出网络育人格

当前我国迈入快速发展阶段,中学学子忙于学习,成年人疲于工作,而作为社会“特殊群体”的大学生,理应走出网络,义不容辞地担起志愿服务这一重任。学校应形成课堂教学、素质拓展、社会实践三个课堂联动的人才培养模式,注重将学生的理论教育和实践教育相结合,把深入开展社会实践作为加强和改进大学生思想政治教育工作的重要环节,进而力争有效贯彻落实“理论与现实相结合”的这一原则。参加社会实践对于在校大学生具有了解社会、认识国情,增长才干、奉献社会,锻炼毅力、培养品格,对于加深对邓小平理论和“三个代表”重要思想的理解,深化对党的路线方针政策的认识,坚定在中国共产党领导下,走中国特色社会主义道路,实现中华民族伟大复兴的共同理想和信念,增强历史使命感和社会责任感等多方面意义,对于培养中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人具有不可代替的作用,同时对于加强大学生自身独立性,塑造合格人格,进一步理解、吸收、运用思想政治教育所学知识也有重大的意义。这样才能切实帮助大学生在社会实践中受教育、长才干、做贡献,培养合格人格。

(二)宣传典型树榜样,坚定信仰建“三观”

表彰先进典型,宣传优秀事迹,可以传播先进经验,弘扬正气,为广大高校大学生树立学习目标,以点带面促进思想政治教育工作进一步发展。一方面,高校应及时捕捉高校大学生身边典型的“闪光点”,开辟专栏,形成静态与动态、文字与画面等多种形式的立体宣传格局,充分利用各类宣传阵地,运用各种新闻宣传手段,使典型人物鲜活生动、可信可学。在学校,通过开展“十佳事迹”、“十佳大学生”、“创业之星”、“自强之星”等评选表彰活动,让师生自己发现典型、推选典型,有效地引导90后大学生树立远大理想,为社会奉献爱心;另一方面密切关注、“借力”校外媒体,积极宣传“中国青年五四奖章”获得者、全国“助人为乐好人”和全国百佳大学生等优秀典范的事迹,从而增强正能量,引导校园风尚。另,采取座谈讨论、撰写体会、组建报告团等多种形式开展主题教育,用身边的典型带动身边的人也是行之有效的途径。同时,根据文艺作品感染力强、影响力大的特点,把典型搬上舞台,让学生深入典型角色,既有利于丰富学生们的校园文化生活,也有助于学生们在扮演、观赏中学习,在理解、感悟中蜕变。[5]

(三)课堂教学形式多样化,培养学生主体意识

当前高校思想政治教育多以书本教学为主,形式单一,学生们多处于被动接受的位置,不能参与其中,教学所获效果差强人意。高校应积极创新,使课堂教学形式多样化,摆脱单向传输知识,让广大学生参与到课堂教学中,这样不仅能激起广大学生的学习兴趣,而且能提高课堂教学效率。安徽师范大学在思想政治课教学过程中,教师通过在课堂设立小组,按教学内容开展小组活动,课下准备,课上展示,一二课堂联动;在教学过程中,结合上次教授内容,穿插辩论赛、情景剧表演等环节,在参与中温故知新,学以致用;根据学生实际情况,结合不同专业进行分类教学,充分做到因材施教。通过拓展课堂教学形式,使学生由被动听讲到主动参与,充分培养学生主人翁意识。

[1]闫爱红.加强大学生公民责任意识的培养[C]//21世纪中国公民教育的机遇与挑战——两岸四地公民教育研讨会论文集.2006:5.

[2]中共中央国务院发出《关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》[N].人民日报,2004-10-15.

[3]陈跃,莫小丽.当代青年大学生信仰问题探析[J].西南大学学报(社会科学版),2010(3):102-105.

[4]程婧.改革开放以来大学生思想政治教育若干问题研究[D].南京:南京大学,2013.

[5]安徽省教育厅.安徽师范大学深入推进大学生思想政治教育[EB/OL].(2014-01-20)[2014-4-17].http://www.moe.edu.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/moe_1743/201401/162878.html.