沉默与救赎——《沉默的羔羊》之心理与社会层面解析

慈 祥

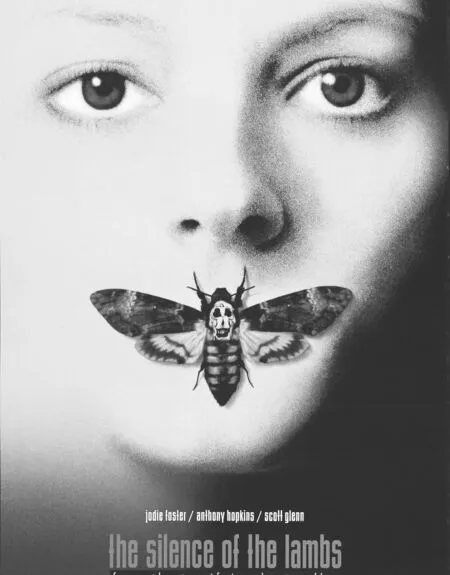

电影《沉默的羔羊》海报

美国影片《沉默的羔羊1》(1991)讲述的是女探员Starling在心理医生Hannibal Lecter的心理暗示下,凭借个人机智捕获Buffalo Bill的故事。在《沉默的羔羊2》中,则为观众展示了心理医生Hannibal Lecter如何对欲望的惩罚和救赎。

《沉默的羔羊1》以女探员Starling在布满迷雾的森林训炼展开本文叙事,沉重哀怨的音乐、低调照明的森林、布满迷雾的小路喻示着等待Starling的必将是晦暗和迷惑的心理探寻之路。在Starling攀爬过障碍物时,影片出现的第一缕阳光洒在Starling布满汗水的脸上,预见了影片的半封闭结局,即警方的第二个抓捕对象心理医生Hannibal Lecter成功地消失在人群中。而在《沉默的羔羊2》中,心理医生Hannibal Lecter经过10年的更姓改名生活,再次被警方盯上,展开了欲望和正义之间的心理争斗……本文试就影片中人物Starling、Hannibal Lecte、Buffalo Bill为主线,兼对影片其他人物的心理成分分析和成因解析,来揭示该片的社会隐喻和片外之意。

一、 影片隐含的理论依据

通观影片,笔者试就片中几个道具——羔羊、蝴蝶(蝶蛹)、美国国旗、鸽子,来串结联系该片所涉人物的深层心理。

(一)羔羊

羔羊在基督教的宗教文化中,指称那些背负原罪而迷失方向的基督徒。原罪即欲望和贪婪。拉斐尔的毡幕图稿《捕鱼奇迹》,讲述了这样一个故事:耶酥坐在船头,问比哀尔:“西门,约翰的儿子,你比他们更爱我吗?”比哀尔答道:“是的,我主,你知道我是爱你的。”耶酥和他说:“牧我的群羊!”他又第二次问:“西门,约翰的儿子,你爱我吗?”比哀尔答道:“是,我主,你知道我爱你。”于是耶酥又说:“牧我的群羊!”第三次,耶酥问:“西门,约翰的儿子,你爱我吗?”比哀尔仍答道:“主,你知道一切,你知道我爱你!”耶酥说:“牧我的群羊!”所谓“牧我的群羊!”即是保护全世界基督徒的意思。[1]因为,按照基督教的解释,人类是背负着其祖先亚当和夏娃的原罪生活在这个世界上,这个原罪就是贪婪,正是因为贪婪的欲望导致耶和华和人类祖先的关系破裂。那些期待和耶和华和好的亚当的子孙只有追随耶和华的使者——耶酥才能获得肉体和心理上的救赎,所以“群羊”就是含有贪婪基因而又无力自救的人类。在影片本文中,“羔羊”的所指是那些应该得到及时救助然而却被变态杀手Buffalo Bill残害的受害者,他们的守护神——警察没有能力给予他们安全上的保障,而扮演耶酥角色的却是同样“残忍”的心理医生Hannibal Lecter。因此,“羔羊”的喻意包括两层含义——原罪与无助。

欲望在法文中写作dés i r,它来自法语动词désirer。而désirer于11世纪末,源出拉丁文desirare,其原本意义为“对缺乏者的抱憾”。这一词汇可指示愿望、想望、要求、欲求、性欲、肉欲、所想望的东西。与此同时,它排除了其反义领域的轻蔑、冷漠、惰性、恐慌、忧虑、厌恶、不安、无视等等。[2]欲望作为一种心理存在,是一种普遍现象,蕴含了消极和积极之义,符合社会规范和文化要求的属于积极的范畴,反之则归如消极范畴,二者只存在数量上的搏弈,但作为一种人类本能没有质的差异。在弗洛伊德的精神分析理论体系中,本能是人的生命和生活中的基本要求、原始冲动和内在驱力。后来,他把本能分为生死二维,生本能指向生命的生长和增进,是性欲、爱恋和建设的力量;死本能是某种侵略或自我毁灭本能,是杀伤、虐待与破坏的力量,残酷、自杀、谋杀和攻击都受死本能驱使。

存在主义哲学用“此在”来指具体的存在着的人。而人正是像天文学家所认为的那样,是由不纯粹的碳和水化合成的,无能地在一个渺小而又不重要的行星上爬行着。人在现实世界中的选择与人对理想境界的憧憬两者之间存在着一条永远无法消除的鸿沟,因此,作为“此在”的人,在世界之中的存在的本质则是忧虑。[3]在这部影片中,所有人物是在欲望的推动下选择了自己认可的行为方式来消解自己的“忧虑”,但他们对欲望满足方式的破坏性和违规性处于浑然不知的状态,即无意识的沉默。Buffalo Bill想通过改变性别来确定自己的身份,这种在一定社会环境内是符合社会和个人心理规范的,但就是这种应归于积极范畴的欲望却受到拒绝。在此意义上,他对“鸿沟”跨越的无能为力使他最终成为一只“忧虑”无助的羔羊。

(二)蝴蝶(蝶蛹)

弗洛伊德把以具体的形象代替抽象的欲望称为“象征”。Buffalo Bill强烈的变性欲望放大了他的“忧虑”,致使他选择残杀同类的行为来满足欲望。他杀害的6个人构成了他的欲望基石,并以6个被害者的皮肤作为其重生的条件,Buffalo Bill对蝴蝶的偏爱窥见了他对“新生”——由男性变为女性的强烈欲望。男性肉体对Buffalo Bill来说是一只丑陋的蝶蛹,而像蝴蝶一样绚丽的女性身体对他具有不可抗拒的吸引力。他相信自己可以通过获得女性或具有女性特征的皮肤来实现崭新生命的欲望,就像蝶蛹破茧重生化为蝴蝶。影片用“骷髅飞蝶”象征人类的生和死的本能,但Buffalo Bill却以自己的死亡本能的强势增长为代价来解构了他人的生本能,畸形地满足了他的生本能。

(三)鸽子

鸽子的视像出现在《沉默的羔羊2》中,为探析心理医生Hannibal Lecter的心理和行为提供了佐证。鸽子作为和平的象征,而和平是正常秩序的维持,对和平状态的破坏应归咎于秩序的蔑视者,即影片中的无礼之人。在《沉默的羔羊1》中,Hannibal Lecter明确表示了对无礼之人的厌恶和痛恨,在《沉默的羔羊2》中,影片作者借离职的精神病院看守者Barney之口,道明心理医生Hannibal Lecter用“无礼鼠辈”来形容他所谓的规范破坏者。Hannibal Lecter在这部影片中实际上扮演了救世主的角色,按照自己的规则过滤社会异质。虽然Hannibal Lecter在自己欲望——死本能的驱使下显得那么弱小,导致他做出了一系列令人发指的举动,但我们更愿意将之视为一位极端的和平者,鸽子作为Starling的表征聚合成Hannibal Lecter的和平因素,他对有礼之人的尊敬和对正常秩序的呼唤,成为影片第二部的主题。在视像中,影片作者用远景俯拍的手法,用鸽群拼画出Hannibal Lecter的图象,呼应了Hannibal Lecter借Starling作为其规则的操作者,实现他维护常态社会结构的欲望。在对话中,Hannibal Lecter认为:“鹞鸽喜欢高高的飞到天上,然后炫耀的翻着筋斗俯冲下来,它们分为肤浅和深沉两种,但当两只深沉鹞鸽结合后,他们的后代往往会俯冲撞地而死。”“高高的飞到天上”意味着对权力的攀登,权力是体制的工具,影片中督察Pazzi掷烟头驱散鸽子表明了Starling在自身良知与体制弊端的冲突下,攀登或者说“高高的飞到天上”必然会导致“撞地而死”的结果。故脱离了牢笼的Hannibal Lecter不再相信社会的现行规则,而宁愿采取一种与自身欲望相符的“以暴制暴”的个人规则,达成其终极欲望。

(四)美国国旗

美国国旗在文化地理等教科书上,代表着美利坚合众国,而在《沉默的羔羊1》中,喻意着美国精神和美国传统价值观念。在《沉默的羔羊1》中,美国国旗是和死亡联系在一起的,在视像上表现为松软的遮盖物和一种处于性变态者Buffalo Bill家中的修饰品。作为美国国家体制的维护者,警察和司法部门始终没有以正面形象展现给观众,维护社会公义的缺位却被一个完全采用与传统规则相异的精神科医生来填充,并且在这种矛盾体中,警察显得渺小无力。这正如心理学家埃里克·弗洛姆所说:“人虽然能适应不同的环境,但不健全的社会造成了人的心理疾病,这本身就是人性对病态社会的一种反抗。”[4]这同时也折射出美国精神体系中存在着某些错位的因素,这些充分表达了影片作者对美国传统道德观念解体的忧虑之情和回归过去的向往。

二、 影片人物角色心理成因

埃里克·弗洛姆的社会性格理论认为,社会性格是一个社会中绝大多数成员所具有的基本性格结构,它是经济、政治、文化诸因素交互作用的结果,而经济因素在这种相互作用过程中占有优势。家庭则起着一种将社会所需要的性格结构的基本特点转移到孩子们身上的作用。[5]在此就埃里克·弗洛姆的性格成因观点为依据,结合上述理论探析人物角色的性格成因。

(一)家庭因素

儿童出生后总是处于一定社会抚养环境中,看护者或者家庭成员,尤其是父亲或者母亲教育观念、教育策略以及教养方式等对孩子的发展具有重要影响和作用。家庭是儿童社会性形成的初始环境,是儿童获得早期生活经验、形成最初的道德认识和行为习惯的主要场所。影片中,Starling的童年生活在中产阶级家庭,而中产阶级的工作需要更多的创造性、野心、独立、自我控制,因此,她的父母必然强调Starling的自律和主观控制。同时,她也从父亲作为警察职业规范那里获得了相似的价值观念和生活理想。这种家庭教育的影响使她获得了最初的社会经验和道德认识,即作一名像其父亲那样的除恶扬善的勇敢的警察,但父亲的殉职在她以后的成长过程中,使父亲的影响力处于断层的状态,诱发了Starling的补偿心理,可以说是父亲的形象一直激励着她的探员生涯。在影片中展示给我们的是她作为一个正义与和平的象征,凭借自己的创造性、野心、独立、自我控制等个性特点,冲破了警察或司法部门那种低效、扭曲的运作程序和规则,采用了“非正规”程序——透露个人资料和接受Hannibal Lecter的建议和帮助,最终实现了她的两种任务。

(二)社会因素

本部影片主要是以美国社会为拍摄背景的。法兰克福学派的代表人物赫伯特·马尔库塞指出,美国社会是“富裕社会”,这个“富裕社会”是“病态社会”的同义词。所谓“病态社会”是指一个社会的基本制度和关系(它的结构)所具有的特点使得它不能使用现有的物质手段和精神手段使人的存在(人性)充分地发挥出来,这时这个社会就是有病的。[6]影片中的精神科医生Hannibal Lecter和性变态者Buffalo Bill作为这个社会的存在者,必然遗传着病态社会的基因。他们为了适应这种“人存在的矛盾性”和“异化”处境,形成了特殊的性格和潜意识。他们在社会潜意识的状态下所具有的破坏性、施虐性和变态性等性格取向,都与这种社会建立起来了联系,其目的是为了逃避这种病态社会的“消极自由”——现代人的独立和自由增多,同时孤独和不安全感增强,以克服孤立无助和不安全感。性变态者Buffalo Bill作为这种特殊的性格和潜意识的典型个体,长期封闭在自我的空间,他没有什么朋友,唯一的愿望又被“无理”拒绝,作为社会有机体中微小的一分子,他只有采取用无辜的生命搭建现实世界与理想境界的“人梯”。Buffalo Bill所具有的“死之爱”和自恋的性格既是这种社会的产物,又是这种社会的病态表现。

精神科医生Hannibal Lecter企图以自己的规则规范社会结构中的冲突因素,表露出对这种“病态社会”的“失范”“危机”“骤变”与“尚武”等无秩序状态的愤懑,更流露出对社会“整合”“凝聚”“和谐”与“安定”等理想状态的探索。影片作者在刻画精神科医生Hannibal Lecter这个人物时,从智慧的层面上表现了其无所不能、至高无上的神化地位,但就是这种“救世主”一样的精神科医生所能做的也只是在局部、外围实现其“大同”之理想,他可以将“无礼之人”铲除,但处在现行体制的对立面,他不得不抬头仰视这座高耸的“病态体制大厦”。即使他每次都能实现其净化社会的欲望,但最后却无法面对传统体制的维护力量。因此,马尔库塞从社会学角度得出这样一个结论:“个人所承受的紧张和负担的根子不是个人的紊乱和病症,而是基于社会(和个人)的正常功能。”[7]精神科医生Hannibal Lecter在这种体现社会本质的正常功能面前,注定是无力的。

结语

鉴于上述分析,可认为群体中人的性格是一定社会的经济、政治和文化的综合产物,这种性格的形成和发展本身就是对该社会的一种遵从和附和。作为社会结构诸因素的沉淀物,人的心理必然被打上了特定社会的印记。在社会内部必然存在着解构社会的消极因素,因此在这里提出的问题是脱离群体的人是否有权按照自身对“和谐社会”的认识改造社会或者说他能否承担起对消极因素进行消解的任务。影片作者显然对上述问题持乐观态度,这一方面表现出他对现行社会体制的无奈,另一方面表现出他对现行社会体制自我完善的怀疑,所以他在影片中为观众制造出像精神科医生Hannibal Lecter这样的“末世救者”和“体制规范者”。作为孤立存在的性变态者Buffalo Bill被“变性”欲望蒙蔽了良知,处于一种消极的“沉默”状态,在非理性的本能驱使下贪求自己“存在矛盾”的平衡而造成与社会稳定之间的冲突,这种冲突的解决只能是Hannibal Lecter借助社会内部的力量将其“救赎”,而采取自己重新构建一个符合自己信仰的规范,只能是与社会稳定背道而驰。所以,社会危机应依靠社会的凝聚力进行缓解和消除。

[1]傅雷.西方美术名作二十讲[M].北京:三联书店,1997:86.

[2]于奇智.欲望机器[J].外国文学,20004:60-65.

[3]贾磊磊.电影语言学导论[M].北京:中国电影出版社,1996:165.

[4][5]叶浩生等.西方心理学的历史与体系[M].北京:人民教育出版社,1998:416,412.

[6][7]赫伯特•马尔库塞.工业社会和新左派[M].北京:商务印刷馆,1982:4,1.