浅析电影《海狼》对原著的再创作

麻 瑞 李钰漪

一、电影的再创作性

电影发展的萌芽可以追溯到1839年。法国人达盖尔根据小孔成像的原理,将影像永久地保留下来,自此开启了人类视听的魔幻之旅。而世界文学发展至今已有几千年的历史。其中文学作品中小说这一艺术形式因其生动的情节,厚重的文化积淀和丰富的思想内涵,为电影素材的选取提供了足够的空间。因此,据统计,从1927年至今,在已举办的87届奥斯卡最佳影片奖项中,是原创的影片微乎其微,有一半多改编自小说,还有的改编自舞台剧、音乐剧等。[1]

从理论上讲,一般来说,将小说改编成电影可以有三种类型。一是移植型即电影尽量“忠于”原著,尽量不显露改编的痕迹。二是再解释型,即电影对小说进行颇具个性化的解释甚至评论。这类电影融合了导演和演员对原著的个人理解与感悟。三是模仿斜型或称再构思型,在这一种类型的电影中,编剧及导演往往借用小说中的任务,变换故事的时空背景,故意令观众在时空的巨大反差中体味电影艺术的迷人魅力,这类作品与原著反差较大。[2]但事实上,导演和演员本身就是读者,和读者一样,对作品的理解和反应是个性化精神体验的产物。[3]因此,人们常说“一百个读者就有一百个哈姆雷特”,越是优秀的作品就越具有意义不确定性。读者在阅读过程中就越多地享有想象的自由空间,作品也因而更具文学性。[4]所以,任何一种形式的电影改编,都是理解和阐释原著的重要方式,是原著的一个再次理解、再次阅读和再次创作过程。[5]

二、电影《海狼》及其原著

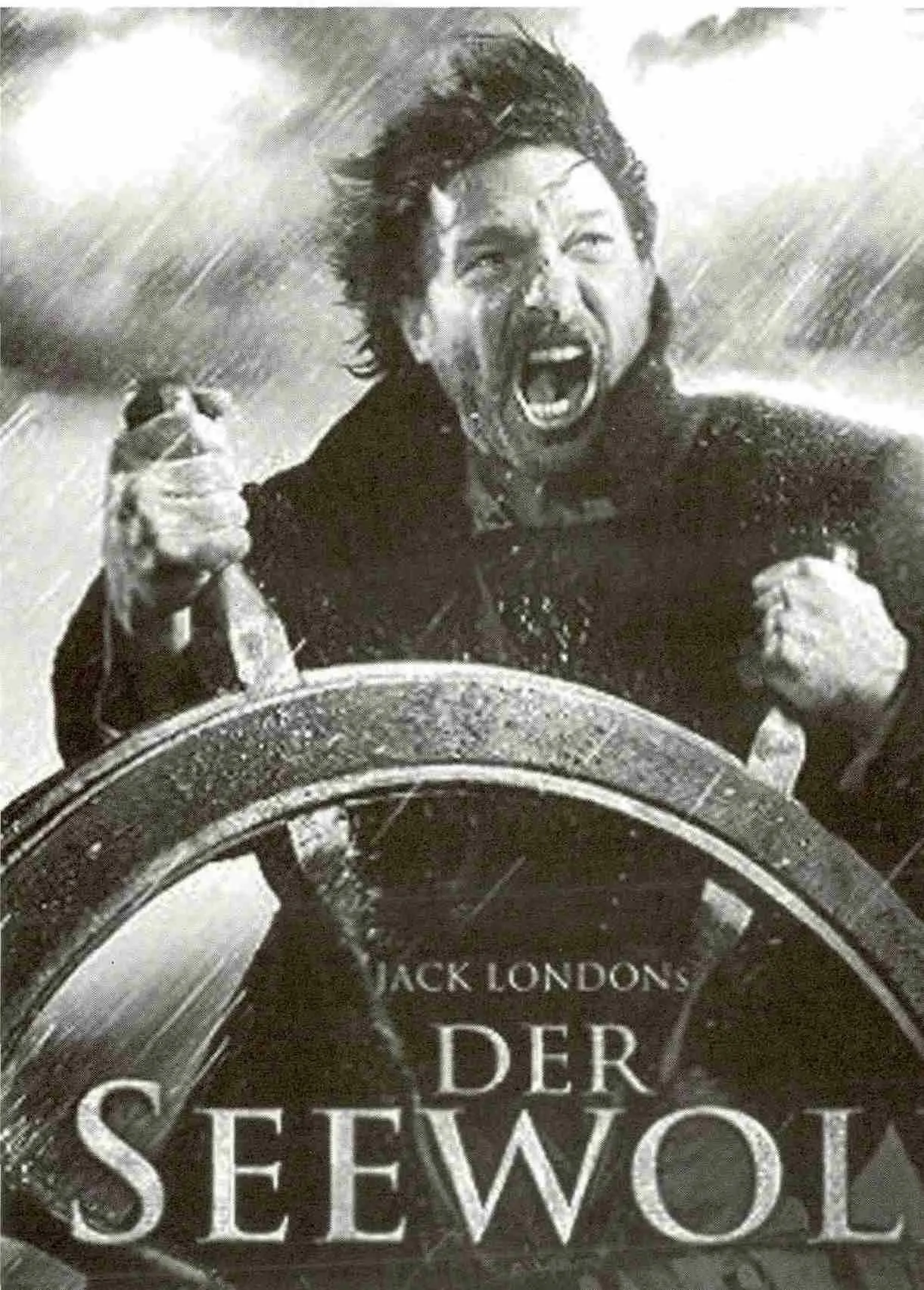

电影《海狼》海报

19世纪末,资本主义疯狂地向全球扩张并逐渐走向鼎盛。在这种环境下,优胜劣汰的达尔文主义开始盛行。美国作家杰克·伦敦的诸多作品正是反映了这样的主题。其中《海狼》这部小说,更是淋漓尽致地展现了作者独特的写作风格和价值观,因此,这部经典之作曾十几次被搬上银幕。在1913年的版本中,其作者本人还曾出演一位水手。从被改编的这十几部作品来看,比较经典的改编来自德国导演克里斯托弗·史瑞弗于2008年拍摄的小说同名电影DER SEEWOLF。

按照上述的电影改编理论,这部德语版的《海狼》属于移植型。电影的内容与小说基本一致,讲述了文学评论家亨甫雷·凡·卫登在去拜见朋友的途中,渡船在旧金山海湾失事沉没。溺水后他被猎捕海豹的帆船“魔鬼号”的船长拉尔森,绰号海狼救起。拉尔森不同意将卫登送回旧金山,而是逼他随船出海,并做各种苦工。一段时期过后,卫登让自己慢慢变得强大起来,从而逐渐适应了船上的艰苦生活。后来“魔鬼号”又偶然救起了在轮船失事中幸存的莫德小姐,她成为卫登的好朋友。历经磨难和挣扎后,最终卫登和莫得小姐搭乘一艘小船逃离,并且成功抵达一个小岛。绝望中的“魔鬼号”随后也到达这个小岛,船长拉尔森企图再次以野蛮的粗暴的方式抓住卫登和莫德,但不幸的是,在他采取行动之前,一种神秘的脑疾夺去了他的生命。最终卫登和莫德被一艘美国船只营救。

三、电影对小说的再创作

电影对小说的改编,实际上是改编者运用电影手段对小说原作的风格特征和内在精神气质的重新把握,通过对小说中可视化因素的提取和锤炼,在提纯原作中“小说能量”的前提下,运用强有力的视觉形象对小说进行“电影化”的改造。[6]

所以,从这个定义中可以看出,电影对小说改编过程中如实地再现小说中的场景只是“电影化”改造的外壳,对小说原作风格和内在精神气质的把握,才是“电影化”改造的灵魂和关键。匈牙利电影美学理论家贝拉·巴拉兹认为:“如果一位艺术家是真正名副其实的艺术家而不是个劣等工匠的话,那么他在改编小说为舞台剧与改编舞台剧为电影时,就会把原著仅仅当成是未经加工的素材,从自己的艺术形式的特殊角度来对这段未经加工的现实生活进行观察,而根本不注意素材所已具有的形式。”[7]从这个角度上来讲,2008年德国导演克里斯托弗·史瑞弗对《海狼》的改编是相当成功的。

纵观这部小说原作,处处流露着自然主义思想,电影《海狼》中对这一主题的把握非常到位。针对这一主题,虽然小说中可以采取大量笔墨对人物心理、情景等进行无声的刻画,但电影由于其得天独厚的的技术优势,三维立体地“给予我们以实在的更丰富更生动的五彩缤纷的形象,也使我们更深刻地看见了实在的形式结构”。[8]电影中多处使用低音鼓、大提琴等音效,故意营造出一种原始深林般的神秘效果,让人的心弦随着男主角卫登的命运不断起伏。同时,单一的场景和发黄泛旧的色彩,也给人一种莫名的紧张情绪。这些电影的背景对自然主义主题的表达起着非常重要的作用。

在细节的处理上,也可以看到导演对这部小说的理解和再创作。首先是开篇的引入,这其实是这部电影创作的一个难点。影片中,首先映入眼帘的是扑面而来的大海,肆意放大的长镜头让人看到了大海的广袤和残酷,随即进入观众视线的是一个溺水的男人。接着导演使用旁白加上低音效的音乐以及蒙太奇的手法介绍了故事发生的背景。乱序的旁白,给人一种混乱的感觉,但人们依然可以通过这样的旁白清楚地了解到故事发生的背景。事实上,在小说中原文一开始,作者有很多细节关于主人公凡·卫登——“我”的介绍。这些细节实际上在导演克里斯托弗·史瑞弗眼里都太过琐碎,整合在电影中就只有一句旁白“我,凡·卫登,文学评论家”。这无疑是对原著的一个较大改动。

另外,在对人物的刻画上,导演十分注重对眼神的特写,这一点也是电影对原著再创作的体现。例如,在对主人公拉尔森的刻画中,原著中有这样的描写:“他身上显示出来的力量,因为他体壮块足,倒是更像大出一号的黑猩猩的样子。”“这种力量本身,更像是一种和他的肉体外形不相干的东西。那种力量我们一看就会联想到那些原始的东西,联想到野兽,联想到我们想象中在树上居住的原始人——一种野蛮的力量,凶猛异常,本身充满活力,这种力量就是生命的本质:是运动的潜能,是许多生命形式依赖成型的元素。”[9]这样的一些刻画,在文学作品中可以通过语言来描述,而在电影中由于艺术表现媒介的不同(文字符号与视听影像),决定了电影和小说在外在艺术形态上的巨大差异。[10]电影中,当卫登刚被救到船上时,就见识到如何像处理牲口一样将船上死去的人海葬。没有任何的仪式,没有一点对生命的敬畏,只要压着一本“圣经”就可以被推下去了。这开篇的一幕,不仅给主人公一个不小的震撼,也给读者和观众当头一棒,让“文明”“秩序”等等的字眼儿瞬间从人们的脑海中溜走,留下的只有惊恐和不安。而这一切的幕后凶手就是船长——海狼拉尔森。电影中几次慢镜头对准拉尔森和卫登,一方面让人看到拉尔森凶残的内心,另一方面通过卫登震惊和恐惧的眼神更突显出拉尔森的残暴。

四、电影中的缺憾

虽然整体上来看,这部电影的改编还是比较成功的,但文学作品的电影改编可以补充文学作品而不是替代文学作品。[11]文学作品由于其文字的不确定性,读者可以以文字为蓝本展开想象,对其思想进行多方位的解读,而影视作品的直观性和确定性决定了其局限性。文学可以变成电影剧本这一事实乃是一把看不见的软刀子,它将文学场分割成两个次场,一个是捍卫作为语言艺术的文学自主性的精英文学,另一次场是拱手接受电影招安的通俗文学。无论是哪一种文学的上空,都徘徊着电影巨大的幽灵。[12]因此不得不说,这部小说在被改编为电影后,内容的丰富性减少了很多。首先是原著中有很多富有哲理的语言并不能一一转变为台词。电影中所出现的诸如“生活本就是一团糟,不过是大鱼吃小鱼”等等的台词仅仅是小说中的冰山一角,但过于晦涩的哲理如果大量出现又会降低这部影片的可观赏性。所以对这一问题的调解还待考究。

其次,尽管导演已经对影片进行了大量删减,但长达3个小时的单一场景,依然会让观众有疲惫之感。实际上,《海狼》这部影片在诸多方面与2012年由李安导演执导的《少年派的奇幻漂流》有着相似之处。首先,两者都改编自名作。《少年派》改编自加拿大作家杨·马特尔的同名小说,改作2001年出版,2002年获得了曼布克图书奖。其次,《少年派》背景也是海洋,主角是孩子和动物,在人物形象的多样性方面其实还不及《海狼》。第三,《少年派》中深奥的哲学思想也是影片同类作品中不多见的。但是《少年派》因其壮观悦目的画面感和3D音效在商业上获得了巨大的成功,相比较而言,《海狼》就惨淡得多。因此,在后期的改编中其实可以更多的借鉴前人成功的经验。

结语

电影是直观的艺术,它用镜头、音像语言来描绘形象。小说则不同,它是语言的艺术,作者借助于抽象概括的、随意性的符号来唤起在读者记忆中存在的思维形象和意识,读者通过语言这个中介进行联想,从而获得形象。[13]电影《海狼》对小说的改编,是导演及其演员对原著的再创作,使得这部作品在百年之后依然能够引发人们的关注,促使人们对其生活进行更深刻的反思。

[1]赵雪.华丽转身的背后——从小说到电影改编过程中的美学思考[D].长春:东北师范大学,2010:4.

[2][3][4]王松林,李洪琴.电影的文学性、文化性与英美文学教学[J].外语与外语教学,2003(9):21,22,23.

[5][11]姜晗之.电影改编作为一种文学阐释:论1990年代的奥斯丁电影改编[D].上海:复旦大学,2009:3.

[6][10][13]王效锋.改编:从小说到电影的美学转换[D].西安:西北大学,2005:1,8.

[7](匈)贝拉·巴拉兹.电影美学[M].北京:中国电影出版社,1987:151-152.

[8](德)卡西尔(Cassirer,E).人论[M].上海:上海译文出版社,2004:235.

[9]杰克·伦敦.海狼[M].北京:人民文学出版社,2006:8.

[12]张竞文.浅谈电影《一个陌生女人的来信》对小说的跨文化改编[J].参花,2013(7):27.