防洪墙在敦煌莫高窟堤防加固中的应用

高 洁

(甘肃省水利水电勘测设计研究院,兰州 730000)

文章编号:1006—2610(2015)04—0065—03

防洪墙在敦煌莫高窟堤防加固中的应用

高 洁

(甘肃省水利水电勘测设计研究院,兰州 730000)

以敦煌莫高窟堤防加固工程为背景,通过水文计算分析确定了敦煌莫高窟堤防加固工程的设计标准为300年一遇;对2种拟定堤防加固方案,从结构形式安全美观、工程造价低廉、施工过程方便等方面进行了全面比较,得出了一种较好的防洪墙形式,为其它处于文物保护区内的类似防洪体系设计提供参考依据。

防洪墙;堤防;加固工程、设计标准;莫高窟

0 前 言

举世闻名的敦煌莫高窟坐落于大泉河下游河段左岸的陡崖上,莫高窟与河道之间为Ⅰ级阶地,莫高窟距河道最宽处距离约240 m,最窄处仅40 m。为了保护敦煌莫高窟历史文物古迹,酒泉市于1983年,沿莫高窟保护区河道左岸公路建成了总长约2.4 km的浆砌石重力式防洪堤。但由于防洪标准较低,于2003年重新修建了该段堤防工程,设防标准为100年一遇。直到2011年6月15日晚至 16日下午,敦煌市及周边的肃北蒙古族自治县、阿克塞哈萨克族自治县遭遇持续强降雨天气,大泉河的特大洪水冲毁了敦煌莫高窟文物保护区内的防洪堤,因此景区被迫关闭。于此同时,洪水漫过河岸进入莫高窟大牌坊及周边绿地,并进入莫高窟北区窟前低地,随时会有进入窟区的危险,使莫高窟文物保护区受到洪水的巨大威胁和影响。

防洪墙大多用于城市防洪中,经过几十年的修建及运用,城市现存的防洪墙已形成一套防汛体系。中国在城市中采用防洪墙体系已经普遍,比如在丹东市新城区考虑景观和结构的影响采用了新型防洪墙作为防汛体系已经发挥着重要的作用,上海世博园黄浦江段采用了防洪墙与周围环境达到了协调。但是在文物保护区内的防洪墙建设,仍然缺乏可参照的规范及手册,这就给文物保护区堤防工程设计造成了相当大的难度。因此,针对敦煌莫高窟选择合理的洪水设计标准以及安全的防洪墙形式,确保历史文物古迹免受洪水灾害,具有深远的历史意义。

1 工程概况

1.1 工程背景

莫高窟位于甘肃敦煌市东南25 km处,开凿在鸣沙山东麓断崖上。南北长约1 600 m,上下排5层、高低错落有致、鳞次栉比,形如蜂房鸽舍,壮观异常。莫高窟始凿于公元366年,后经十六国至元十几个朝代的开凿,形成一座内容丰富、规模宏大的莫高窟群。虽然在漫长的岁月中遭受了大自然的侵袭和人为的破坏,但至今仍保存有洞窟735个,壁画45 000 m2,彩塑2 400余身,唐宋木结构建筑5座,莲花柱石和铺地花砖数千块,是世界上现存规模最宏大、保存最完好、内容最丰富的佛教艺术宝库,也是举世闻名的佛教艺术中心,被誉为“东方艺术明珠”。

1.2 工程水文、气象

莫高窟位于甘肃省敦煌市境内,地处欧亚大陆腹地,属大陆性气候区。降水稀少、蒸发强烈、日照长、昼夜温差显著、多风沙、夏季炎热、冬季寒冷,是该地区的主要气候特征,为温带干旱气候。据敦煌气象站(1971—2000年)多年观测资料统计:多年平均气温9.5 ℃,多年平均最高气温17.8 ℃,多年平均最低气温1.4 ℃,历年极端最高气温41.7 ℃(发生在1981年7月24日),极端最低气温-30.5 ℃(发生在1991年12月27日),多年平均降水量42.2 mm,最大一日降水量27.1 mm;多年平均蒸发量2 505.1 mm(20 cm蒸发皿),蒸发量数10倍于降水量,干旱指数为36,根据干旱气候带的划分标准,年降水量小于150 mm,干旱指数大于10,为严重干旱气候;多年平均日照3 257.9 h,历年最大积雪深度8 cm(发生在1979年1月28日),最大冻土深度128 cm(发生在1973年2月1日),多年平均风速2.0 m/s,历年最大风速18.0 m/s(发生在1986年5月19日),相应风向ENE,初霜10月1日,终霜4月9日,多年平均相对湿度43%。

1.3 工程地质

窟区海拔高程1 320~1 380 m,处于基岩中低山区向戈壁砾石平原区的过渡带,地貌单元为垄岗状洪积砾石台地及河水下切侵蚀形成的河谷区,总体地形南高北低。河谷呈南北走向,窟区上游河谷较窄,一般宽约30 m,河道与谷坡相邻,窟区段两岸分布Ⅰ级冲洪积阶地:窟区下游河道逐渐变宽,最终没入戈壁砾石平原区。本次防洪工程区主要为窟区段,该段河道宽50~120 m,左、右岸冲洪积阶地宽40~200 m,阶面较平坦,高出河床2~4 m。

2 设计方案确定

2.1 设计标准确定

莫高窟属国家级文物保护单位,也是知名度较高的旅游景区,属中国珍贵的佛教艺术宝库。根据GB50201-94《防洪标准》的规定,国家级不耐淹的文物古迹防洪标准重现期≥100 a,知名度高的国线景点50~100 a,当两者同时存在时按较高者确定防洪标准。已建防洪堤防洪标准为100年一遇,堤防级别为一级堤防,选用的防洪标准为一级国家级文物古迹的最低一级。然而今年发生的洪水为300年一遇,超过设计标准,险些对莫高窟文物造成巨大损失。由此可知100 a设防标准偏低,本次设计经过大量研究讨论,考虑到主要的古文物保护对象在左岸,决定提高左岸的设防标准。根据规范要求,对于特别重要的文物古迹,防洪标准可适当提高,莫高窟属特别重要的文物古迹,并考虑今年实际发生的洪水量,因此将莫高窟左岸重点堤防防洪标准提高到300年一遇。

莫高窟右岸也有珍贵的文物,但考虑文物分布的地形相对较高,防洪标准仍维持2002年确定的100年一遇设计标准不变,该标准满足知名度高的国线景点的防洪要求。

2.2 结构型式确定

河道中段和下段现状堤防全部为1983年建成的浆砌石重力式防洪堤,2002年防洪应急建设中对堤顶进行了加高,堤底补设了防冲齿墙,本次按照300年一遇设防要求加高堤防时,必须同时加大墙体结构,否则无法满足稳定要求。在堤防内侧设置排洪沟,及时排出窟区内洪水。目前墙体已经老化,2002年建设的防冲齿墙目前完好。根据规范要求,对河道狭窄、保护对象重要、受地形条件限制的地段应采用墙式护岸。考虑到莫高窟文物保护的重要性,建筑物的布置与环境的协调要求比较严格。因此,为了加大河道的过洪能力,尽量降低堤防高度和尽量少占旅游景区宝贵的土地资源,现状重力式防洪堤形式维持不变,在此基础上研究堤防的加高方案。

2.2.1 堤型结构比较

本工程难点在于施工环境比较特殊,在敦煌莫高窟文物保护区内,一旦防洪体系遭到破坏,对保护区内的文物将是毁灭性的破坏。针对文物保护区内防洪体系设计的案例在国内较少,本工程拟定采用重力式挡墙(方案1)和重力式墙+直立防洪墙(方案2)2种设计方案进行对比。

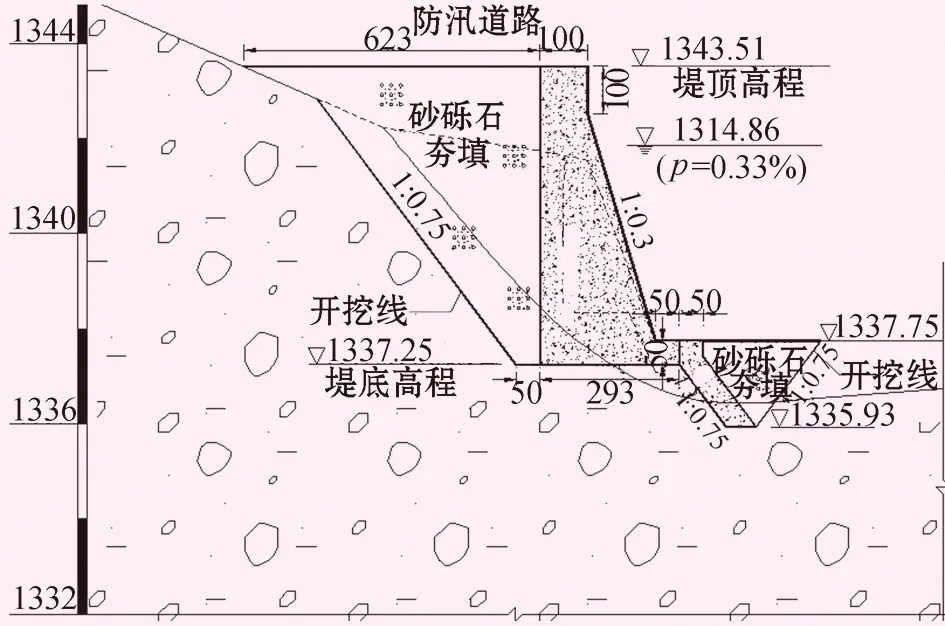

方案1:重力式挡墙方案。防洪堤为拆除原有防洪堤,新建C20埋石混凝土重力式挡墙,并将沿河堤道路整体抬高。为了环境协调和达到美观的效果,经过研究确定C20埋石混凝土重力式挡墙临水侧采用边坡1∶0.3的斜坡式(和现状相同),背水侧直立,墙顶宽1.0 m,经过稳定计算,堤基承载力和堤身抗滑、抗倾均满足规范要求。堤顶宽按照堤路结合形式,根据防汛、管理、施工、构造及旅游要求,按照一级堤防的规范最低要求确定为8.0 m。为了安全临河侧设安全栏杆,方案1防洪墙形式如图1所示。

图1 方案1防洪墙形式图 单位:高程,m;其它,cm

方案2:重力式挡墙+直立防洪墙方案。防洪堤高度由重力式挡墙和墙顶设的钢筋混凝土直墙2部分高度组成。重力式墙的高度以维持现状高度为主,其余高度设置为直立式矩形钢筋混凝土墙。具体结构为保留原有防洪堤和护脚,在原有防洪堤上铺设Ø25 mm的锚杆,间距1.0 m×1.0 m,呈梅花形布置,然后挂Φ8 mm,间距20 cm×20 cm的钢筋网,浇筑30 cm厚C20素混凝土,重力式挡墙顶部设C20钢筋混凝土直墙,高度根据水面线确定。滨河路面宽度维持现状不变,宽度约5 m,左侧设有排水沟,不再设安全栏杆。方案2防洪墙形式如图2所示。

图2 方案2防洪墙形式图 单位:高程,m;其它,cm

堤顶高程与窟区地面高程存在0.15~1.9 m的高差,设计的目标是通过调整堤防的结构形式,将这种落差处理得相对比较协调美观。方案1将落差置于滨河路和窟区地面之间;方案2将落差置于防洪直墙和滨河路面之间,从美观的角度研究,应降低堤防对窟区景观的影响,增强防洪墙进行景观设计的理念,认为方案2与周围环境更加协调。

2.2.2 工程造价比较

在工程建设中不仅要进行结构形式比较还要进行工程造价比较,进而得出一种即安全可靠有经济合理的可行性方案。现将方案1和方案2进行经济投资比较。不同方案工程投资对比,见表1。

表1 不同方案工程投资对比表

由表1可知:方案1工程总投资554.99万元,方案2工程总投资476.81万元,方案2投资较省。

综上所述,方案2不但减小了河道堤防开挖断面而且以最小的工程造价实现了文物保护区内的防洪体系的建成。同时降低了堤防对窟区景观的影响,与周围环境更加协调。因此,本文选方案2作为推荐方案。

3 结 语

敦煌莫高窟作为国家级文物和知名度高的国际景点,防洪问题非常突出,合理可行地解决该问题更是迫在眉睫。本文通过对大泉河洪水标准的分析,得出了对于非物质文化遗产的敦煌莫高窟应该选择300年一遇设计洪水标准作为防洪标准。可以充分保护历史文物免受自然灾害的影响。采用重力式挡墙+直立防洪墙方案,解决了堤防加固工程中由于河道较窄,无法拓宽沟道而加大行洪断面的矛盾,减少了常规河道治理中的堤防开挖断面占地面积大、工程造价高等缺点,从而以最小的工程造价完成河道的治理,尤其在河道加固工程中很好地利用了旧堤,避免拆除造成资源浪费。为其它处于文物保护区内的类似防洪体系设计提供参考依据。

[1] GB50201-94,防洪标准[S].北京:中国计划出版社,1994.

[2] GB50286-2013,堤防工程设计规范[S].北京:中国计划出版社,2014.

[3] SL379-2007,水工挡土墙设计规范[S].北京:中国水利水电出版社,2007.

Application of Flood-control Wall in Reinforcement of Embankment for Mogao Grottoes

GAO Jie

(Gansu Water Resources and Hydropower Investigation Design and Research Institute, Lanzhou 730000,China)

With the practice of reinforcement of embankment for the Mogao Grottoes, the design standard of the reinforcement works of the embankment for the Mogao Grottoes is determined the return period of 300 years through the hydrological calculation. The two proposed schemes for the reinforcement works are fully compared in terms of the beautiful and safety structural mode, low cost and convenient construction. A better mode of the flood-control wall is finalized. This provides the design of similar flood-control system in historic relic protection zones in other regions with reference.Key words: flood-control wall; embankment; reinforcement works; design standard; Mogao Grottos

2015-07-02

高洁(1982- ),女,甘肃省庆阳市人,助理工程师,主要从事水利水电设计工作.

TU393.3

A

10.3969/j.issn.1006-2610.2015.04.017