348号房间谜案

刘安立

格雷格·弗雷伊肯很爱整洁。虽然经常出差,但他总是把旅行拉杆箱摊开放在旅馆房间里。脏衣服放在壁橱底层。衬衣挂在最上面的衣杆上防皱。洗漱用品放进折叠布袋,挂到浴室的架子上。一天的忙碌后,他会脱下皮靴,整整齐齐地放在拉杆箱旁边,牛仔裤则脱下放在地板上,然后穿上棉制睡衣裤。

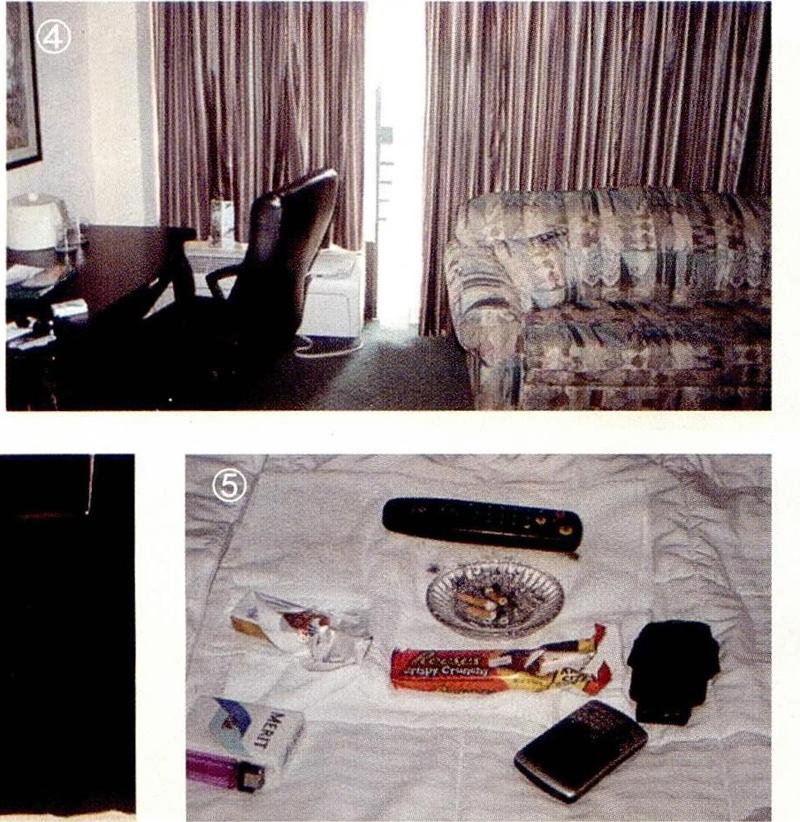

大多数晚上,弗雷伊肯都一直待在旅馆房间里。他喜欢开空调,因为他希望夜间能凉爽一些。他习惯坐在床上,身子靠在两个枕头上,枕头则靠在床头板上。为了避免弄脏床单,他会把一张干干净净的白手巾摊开放在床上,把烟灰缸、香烟、打火机、手机、电视遥控器和糖果饼干放在手巾上。2010年9月15日,一个星期三的晚上,弗雷伊肯就是这样待在得克萨斯州小城博蒙特的“优雅”旅馆的348号房间里的。他懒洋洋地躺卧,吸烟,吃饼干,喝啤酒,看连续剧《铁人2》。

弗雷伊肯已经习惯了孤独的夜晚。年轻时,他在海船上当工程师,在海上一待就是好几个月。进入中年,他变身租地人,实际上是为石油和天然气开发商提供各种服务。这在得州是个常见职业。不胖不瘦的弗雷伊肯蓄着短短的白胡子,皮肤因为他长期的户外生活而饱经风霜。他和弟弟迈克尔合伙,在大都市休斯顿以东的这座小城博蒙特开了一家生意兴旺的油田租赁公司。每天早晨,他从美国路易斯安那州拉斐特的家中驾车出发,穿越10号州际公路,沿途经过海岸农场、手机信号差转塔、油井架、汽车旅馆连锁的一连串广告牌、一家又一家海湾餐馆和其他各种“景点”。“优雅”旅馆正好在立体交叉公路外面。弗雷伊肯租住的是该旅馆侧楼三楼的一个房间,这幢侧楼环绕一个小游泳池,池边栽着棕榈树。

那个周三的晚上7时刚过,弗雷伊肯在看电视时接到了妻子苏希发来的电子邮件,那是她用电脑软件做的税单。弗雷伊肯回复她:“干得真不赖,宝贝儿。”看到《铁人2》的结尾时,在电视里的打杀声中,弗雷伊肯遭到重重一击。这让他痛不欲生。他踉跄着下床,朝着房门而去,但还没走到门前就倒下了,而且是脸先着地,双腿伸开。事实上,当他的脸碰到绿色的地毯时,他很可能已经死了。

次日晨,苏希打电话到丈夫的办公室(在“优雅”旅馆外面)。这对夫妻常在早晨通话。但这次弗雷伊肯没接电话。发现他没来办公室,他的两个同事开车来到旅馆,敲他的房门。无人应答,于是他们让旅馆经理来开门。他们的报警电话召来了一辆救护车和一些警员。警方发现一名中年人的尸体面朝下卧倒在地,身子弯曲,一根抽过的香烟优雅地夹在左手的两根僵硬指头之间。房间里非常闷热,死者的皮肤已呈灰绿色,睡衣裆部有湿斑,但这并非不正常——中年男性的前列腺问题,常常会造成尿不干净。

警探司各特·安波来到现场,但没发现什么令人感兴趣的东西。没有入室行凶或打斗的迹象。房间里的任何东西都没乱。没有血迹或明显的伤口。弗雷伊肯的钱包依然在他的裤袋里,里面装着一叠100美元的钞票,因此基本排除这是一桩抢劫案。那些住在附近房间里的人,也没听到任何声响。当安波询问这些人时,他对他们说这很可能是一起“自然事故”。他翻开弗雷伊肯的每一个皮包,主要是想查找药品,但没有查到。苏希和迈克尔后来告诉他,弗雷伊肯从未看过病。事实上,弗雷伊肯个性极强,他不相信任何医术,也不主动进行任何的体能锻炼。他的烟瘾很大,因此饱受咳嗽折磨。他不暴饮暴食,但什么都喝,什么都吃。像这样的人,突然死亡或许是一种惩罚。苏希虽然很悲痛,但接受暴死对弗雷伊肯来说是一种可能性。她曾多次听到大夫对那些突然死亡的人如此评价:“幸运的家伙。我要是这么幸运就好了。”

在旅馆现场,警方相信这是一起正常死亡。摄影师为现场照相后,尸体被运去接受尸检。死因看来只是一种健康原因。负责尸检的是杰斐逊县法医汤米·布朗。他有一种经过时间检验、行之有效的验尸办法。只需45分钟他就能完成尸检:一边检查尸体的里里外外,测量和称重器官,一边描述自己的检验结果和依据。在杰斐逊县,布朗法医广受尊敬,他的结论常常是法律的代名词。

躺在尸检台上的弗雷伊肯,是一名55岁、形态完好的高加索男性。经过仔细检查后,布朗在这具尸体的左脸上发现了一个直径2.5厘米的刮伤,这里正是弗雷伊肯的脸坠在地毯上的部位。但奇怪的是,死者阴囊上有一道长约1.2厘米的裂口,而且阴囊本身肿胀、变色,伤口附近有少量水肿液体。一道挫伤从腹股沟区域延伸到右臀。如此看来,一定有某种东西重击了死者。

当布朗剖开尸体的胸腹部时,他发现了大量血和大面积内伤。他从死者肠道提取了半消化的食物样本,并发现死者的胃和肝有裂伤,两根肋骨骨折,右心房有一个洞。这些内伤表明了多重伤害:弗雷伊肯应该是被殴打或重压致死的。布朗还下结论说,死者胯部的伤很可能是遭遇重重一踢而造成的。他的胸部也被重重一击,并且导致致命损伤。死者当时可能在不到30秒时间内鲜血迸发。在验尸报告中的“死亡原因”一栏,布朗填上了“凶杀”。得到这个惊人消息后,安波警探立即要布朗前来解释。布朗对他说,348号房间的死者死前遭遇了非常类似事故遇难者所受内伤那样的伤害,或者类似被重物压死者那样的致命伤。

博蒙特城的谋杀案并不多,每年平均大约10起,其中大多数都不神秘。侦探工作常常很无趣——问讯死者的手中拿枪还醉酒的男友,或者查找欠了死者钱的毒贩……但像弗雷伊肯之死这样的案子,安波警探干了这么多年本职工作还是头一次碰到。对他来说,破解此案是一项激动人心的挑战。在接下来的半年里,他从自己能想象到的每个角度去多方查找弗雷伊肯之死的线索,但都无功而返。

生理证据简直说不通。莫非弗雷伊肯在别的地方被殴打致死,尸体随后被送到他的房间,并且仔细地放在地上?一个人为什么被打得肋骨骨折、内部脏器撕裂、心脏破裂,躯干却并无明显损伤?除了挫伤和胯部裂口,弗雷伊肯的体表根本不见任何殴打痕迹。此外,如此一番嚷闹,却未造成旅馆房间里任何东西打翻、移位,相邻房间里也没有任何人听见动静?

还有一个至关重要的问题没有答案:弗雷伊肯为什么会惨遭毒手?他看来没有任何敌人。安波警探和苏希谈了很多。她在20多岁时认识了弗雷伊肯,当时她是一个摇滚乐队的主唱。她明显很喜欢弗雷伊肯。她是个喜欢标新立异的南方美女,性情有点固执。丈夫死于非命后,她很悲伤,也很愤怒。她说弗雷伊肯是她遇到过的最好的人,好得她和他结了两次婚——第一次她还很年轻,第二次是在他们分手多年后,两人都成了中年人。当他们分手后苏希第一次打电话给弗雷伊肯时,他说:“我一直在等你的电话。”他们第二次结婚后已经过去15年。

弗雷伊肯的弟弟迈克尔和同事都说,弗雷伊肯在他们的公司里人缘很好。他在“优雅”旅馆的生活很简单。他每晚回旅馆都很早,通常独自一人在旅馆里待到早晨。从未有人见过弗雷伊肯到楼下酒吧消遣。他不喜欢社交,不酗酒,也不与除妻子外的女性勾搭。那么,弗雷伊肯之死就不与醉酒有关,也不与风流事惹出的事非有关。然而,尽管弗雷伊肯最不属于可能遭谋害者,却有人对他下了毒手。

从2010年秋季到冬季,安波设想了弗雷伊肯案的各种可能性。维修记录显示,弗雷伊肯死亡当晚,他在用微波炉爆玉米花时不小心熔断了电路保险丝。断电影响到隔壁的349号房间和楼下的房间。弗雷伊肯打电话到前台,向维修工人报告断电,并坦诚自己的愚笨。这名维修工有过性犯罪前科,那么他是否与弗雷伊肯身上的奇怪外伤有关?安波花了大量时间与维修工谈话,还详细调查他的背景,但没有发现他与本案有关的任何证据。

第二种理论涉及一组暂住“优雅”旅馆的电工。他们当中一些人在弗雷伊肯死亡当晚就住在349号房间,即弗雷伊肯的房间隔壁。由于在当地的工作没干完,他们继续住在“优雅”旅馆。到了夜晚,他们喜欢聚集在一个房间里喝酒。如果断电时,他们当中恰好有人在弗雷伊肯的隔壁喝酒,情况会怎样呢?他们当中会不会有一人或多人踢开弗雷伊肯的房门,醉醺醺地大动干戈,与弗雷伊肯没说几句话就把他拖出房间,在过道里对他拳脚相加?会不会挨了一顿暴打的弗雷伊肯回到房间后瘫倒、死亡?在发现弗雷伊肯死亡当晚,一些电工受到讯问,但他们都说没与348号房间的住客交往过。

在弗雷伊肯死亡9天后,安波和一名同事重回案发房间所在楼层,再度质询这些电工。安波当时携带了隐蔽式摄像机。这些电工见到他时都很友好,并表现出并不过分的好奇。其中一名电工兰斯·缪勒问:“那伙计咋的了?”他和室友蒂姆·斯坦梅茨当时正好住在349号房间。“我也不知道。”安波答。“这正是我想弄清的。就好像有什么东西重重压在了他(弗雷伊肯)身上,或者发生了别的什么。我们只想知道,是不是有人当时听见了什么,或者是否有人知道他人当时听到了什么,或者是否有人与死者发生了纠葛。”缪勒和斯坦梅茨都没有什么线索可提供。他们说,他们当晚从酒吧里回房时听到隔壁房间有人咳嗽。至于安波说弗雷伊肯可能是被重物压死的,缪勒觉得很奇怪。他说:“房间里没有特别重的东西呀。”

在楼下大厅里,安波和助手发现了另外3名电工——特伦特·帕萨诺、托马斯·埃尔金斯和司各特·汉密尔顿。他们都很友好并乐意帮忙。其中一人说,当他看到旅馆里出现医院用来移动病人的轮床,上面还有一具像是尸体的东西时,他首先想到的是这是个愉快的噱头——有人以如此方式送来一只巨型蛋糕,或者一个巨盘大餐。安波对此说:“这倒是个好主意。”帕萨诺说,当晚他和缪勒及斯坦梅茨待在349号房间,但没看见什么。电工们都向警方提交了自己的驾照和手机号码。他们还会在博蒙特城待几个月,并且随时愿意向警方提供帮助。

几周过去了。几个月过去了。安波仔细思考自己能想出的每种理论,包括苏希谋杀丈夫的可能性。他也怀疑过弗雷伊肯的弟弟兼合伙人迈克尔。然而,没有任何证据指向这两人。可是,直到2010年年末,安波依然备受此案困扰。为了发掘新的线索,弗雷伊肯的家人悬赏5万美元,但毫无反响。迈克尔雇佣了来自休斯顿的一位私人侦探(此人也是一名前联邦调查局密探)。安波与此人谈过这桩案子。但之后再也没见过他。如此看来,此案是否将沦为一桩难以破解的冷案?

肯·布伦南在高尔夫球场上接到了苏希的电话。她很惊奇接听电话的正是布伦南本人。“我是肯·布伦南。”“我的上帝!您没有秘书?”苏希的语气又激动又慌乱:大侦探在第一声铃响后就接了电话。她语无伦次地对布伦南讲述了她的丈夫之死、验尸官的发现以及案件走入死胡同。布伦南要她发给他一些文件,她很快就发给了他。布伦南回话给她:“你也得当心自己的安全。”

布伦南曾经是一名美国长岛警察和缉毒局密探,如今他在佛罗里达做私家侦探。这就是他2011年2月在高尔夫球场上接到苏希电话的原因。他已快满60岁,但身体依然健朗,还是一身很潮的南佛罗里达打扮。在弗雷伊肯暴亡后不久,年轻的律师朋友姬伊·谢尔曼向苏希和迈克尔提到了布伦南。和苏希一样,谢尔曼也对此案的调查很不满。谢尔曼想出了一种策略:控告“优雅”旅馆,以此作为私下调查弗雷伊肯案的手段。

在互联网上很容易找到布伦南。求助他的人让他应接不暇。他认真地对待求助者,仔细阅读案卷,寻找既让他感兴趣、又可能给他成就感的案子。弗雷伊肯一案之所以吸引到了他,不仅是因为这个案子很耐人寻味,而且也是由于破案线索很多——弗雷伊肯的家人、同事、旅馆客人和维修工等。对安波探员来说,这些线索都不新鲜。但对布伦南来说,它们都是有潜在希望的新线索。他知道,一双新鲜的目光对于一项棘手的案子来说,或许是最珍贵的东西。

2011年4月,布伦南造访拉斐特。他首先问了苏希大量很实质性、很直接又很难回答的问题,了解弗雷伊肯对婚姻的忠诚度,了解他们家的保险事宜,由此他确信苏希没有明显的杀夫动机。“让我再问你一些事,案发现场有没有什么让你感觉不对劲的地方?”苏希告诉他,当弗雷伊肯的同事当天进入她丈夫的房间时,房间里温度很高,她对此很惊讶,因为弗雷伊肯晚上喜欢开冷气睡觉。

接着,布伦南回家。不久后,他重返博蒙特。安波与他见面,他对安波说起自己的工作成功之道:“听着,我可不是个特立独行的人。我不打无准备的仗。如果我想搞定一件事,我注重的是团队合作。我要干什么,不会对你保密,也希望你不会对我保密。我不会把你的案子搞砸。你是这个案子的负责人,所以这是你的案子。”安波对布伦南的坦诚很有好感,他后来这样说:“肯(指布伦南)很会社交。”

安波与布伦南见面次日,两人便一起造访案发房间。在这里,安波向布伦南出示犯罪现场照片和尸检结果,同时还讲述了自己在过去几个月中侦讯此案的情况。布伦南听得很仔细,然后他说:“我想,我已经知道这个家伙是怎么死的。我也知道他的死亡时间,以及谁杀死了他。我还知道,我们怎样去抓捕他(指凶手)。”“快说呀!”安波迫切想知道这是怎么一回事。“听仔细。我会告诉你我的想法,但我首先得给这家伙(指弗雷伊肯)的老婆打个电话。”他拨通了苏希的电话:“你丈夫是左撇子还是右撇子?”“他是右撇子。”“当他吸烟时,拿烟的是左手还是右手?”“他总是用右手拿烟。”“你肯定?”“我肯定。”

布伦南挂断电话,然后向安波解释自己的结论。苏希已经告诉过他弗雷伊肯怎样打理自己的住房,这有助于确定弗雷伊肯的死亡时间。在布伦南看来,弗雷伊肯死亡当晚,当保险丝熔断,348号房间里的空调就停转了。这个时间是已知的。旅馆记录显示,维修工离开弗雷伊肯所住房间的时间大约是晚上8时半,当时弗雷伊肯还好好的。房间里的电视随即恢复,但弗雷伊肯显然忘了重新打开空调。要过几分钟,房间温度才会明显升高,从而让弗雷伊肯注意到。而到了这个时候,弗雷伊肯已经死了。这就是他的尸体会被发现于一个温度高的房间里的原因。布伦南说:“一到9月,博蒙特就热得要命。”

香烟排除了弗雷伊肯在别处遭殴打的可能性。就算弗雷伊肯在过道里这么近的地方遭殴打、然后返回348号房间的可能性也不存在。殴打现场在过道里,或许能解释为什么房间里一点没乱,但香烟排除了这种推测。要说袭击弗雷伊肯的人把他送回房,再在他的手指间插上一根燃着的香烟,就好像是他自己当时还在抽烟,这根本不可能。考虑到弗雷伊肯的心房破裂,他在遭到严重殴打后还能回房间,并且在瘫倒之前还能平静地点燃香烟,同样是不可能的。更可能的情况是,弗雷伊肯在遭遇不测之前自己点燃了香烟。但是,如果弗雷伊肯是右撇子,那么他死时为什么是左手拿香烟?布伦南在检验348号房间里的状态后推测,当时弗雷伊肯从床上起身向房门走去,把香烟从右手转移到左手,以便腾出右手去扭门把锁。

要想出这一点真的很难。但布伦南是一个很有耐性的人。罪案有可能是一个谜。哪怕只有小小的一环扣不上,谜底就无法揭晓。破案也需要独辟蹊径,于是他愿意在看似不可能的方向追寻证据,哪怕暗示的结论看起来挺荒谬。证据暗示,弗雷伊肯不可能是在他自己的房间里被殴打致死的。然而,他确实死在了那里,而且在受伤后很快就死了。这个看似不可能的结论,应该就是事实。布伦南尚不清楚整个过程,但他确信佛雷依肯在自己死前几分钟甚至几秒钟时仍在思考自己的生意。

这就把矛头指向了那些电工,他们距离案发现场最近。案发当晚,保险丝熔断时,他们的349号房间和弗雷伊肯的房间一样断电了。因此,在安波设想的各种可能性中,这个侦破方向最有意义:这些电工当时很可能喝醉了酒,于是在弗雷伊肯的房门口寻衅滋事,没说几句话就把弗雷伊踢打至死。布伦南问安波是否问讯过这些电工。“他们很不错。”安波说。“你没看出什么不对劲?”布伦南问。“哦,没有。”安波答。“我敢肯定,如果他们在喝酒,他们就不得不相互说些事。”布伦南说:“所以,有人会知道。很可能的是,他们的一两个密友或同事知道案情。”

接下来,安波和布伦南去造访布朗法医。布伦南想知道,布朗在弗雷伊肯身上所见的伤是否由严重殴打引起。布朗说,有可能是这样的。死者私处的撕裂伤可能是被踢出来的,尤其是如果袭击者穿着钢制鞋头的靴子的话。弗雷伊肯房间隔壁的电工们穿的正是靴子。

布伦南请求安波开始访问2010年夏季与电工共事过的人。布伦南自己则返回佛罗里达,继续检测“优雅”旅馆的监控录像。这项工作不仅费时,而且帮助不是很大。监控录像显示,弗雷伊肯当晚下班后回了旅馆,多名电工到停车场上他们自己的汽车里去过几次。但录像中看不出明显可疑之处。

2011年5月底,布伦南再次来到博蒙特。他和安波去见一些没被询问过的、与电工们一起干过活的工人。到了这个时候,电工们已经离开7个多月。安波与这些工人的交谈没有发现什么线索,但布伦南确信这些访谈是有用的。人类本性就是如此——如果有电工了解一些有关弗雷伊肯之死的情况,话就会传开。

于是,他们又去造访那些可能会知情的工人。没错,他们中大多数都听说过死在“优雅”旅馆的那个人。但有没有人知道他(弗雷伊肯)究竟发生了什么事?看起来,这些工人所知道的一切都是二手甚至是三手消息。其中一个叫亚伦·波克的工头说,他听说一所公寓里的枪走火了。“不对,”安波纠正他,“这是两码事。我们说的是‘优雅’旅馆里被打的一名男子(指弗雷伊肯)。”言下之意,弗雷伊肯案与什么公寓枪击案是两回事。波克则说,他没听说过什么旅馆殴打案。

在安波和布伦南从波克那里驾车返回时,布伦南对安波说:“我们需要再去一趟‘优雅’旅馆。”安波问:“又回那儿干什么?”毕竟,他和布伦南已经彻底调查了案发现场。“我们去找子弹。”布伦南回答。

在348号房间,他们又开始检查地板、家具、墙壁及其他一切。他们这里摸摸,那里看看,还用手电筒照射家具下面。结果什么都没发现。布伦南有些挫败,因为他现在已经确信弗雷伊肯案一定涉及一把枪。就在他们准备放弃时,布伦南注意到在关着的门旁边的墙壁上有一个凹陷,而这个墙壁的另一侧就是隔壁房间。这个凹陷是经过维修留下的。看上去,这个凹陷正是门把手撞击墙面的地方。这是旅馆房间里的一种典型磨损。但是拿这个房间的门把手撞墙,撞击部位与凹陷并不怎么匹配——门把手撞墙位置稍稍偏向凹陷的右侧。

“我们去另一边看看。”布伦南对安波说。进入349号房间,他们立即发现了要找的东西。布伦南站在墙上的一个整洁小洞旁边。这个小洞是用很淡的粉红填料修补的,这种涂料竟然是干了的牙膏。布伦南用自己的臀部测量了小洞的高度,然后走回348号房间测量凹陷的高度,结果两者完全匹配。很明显,一颗子弹穿透了这堵墙,349号房间的小洞是子弹的入射点,348号房间的较大的洞则是子弹的出口。博蒙特警方调查人员仔细挖掘这两个洞,并且用激光照穿它。照射轨迹直接指向弗雷伊肯看电视、吃糖、抽烟所坐的床。布伦南说:“这家伙是被子弹打死的。”

布朗法医对此并不确信。他从头到脚检查过死者的尸体,又剖开尸体逐一检查内部脏器,并且逆转了警方最初对此案的判断。凭借精湛的检查手法和多年来的洞察力,他已经确定弗雷伊肯并非死于自然原因,而是死于严重殴打。而如今,他们竟然告诉他,他的仔细而又专业的观察是错的,他没能检测到子弹伤。

布伦南自告奋勇去找布朗谈谈。在他与安波发现弹孔并追踪到子弹轨迹后,他认为弗雷伊肯之死的真相已经大白。但为了依法办案,把杀人者送上法庭,他们必须得到验尸官的证明,而这需要验尸官改写尸检报告。

布朗的办公室一团糟。到处是纸张、文件和书,每个露出的表面甚至地面都被盖住。布伦南和布朗不得不清理出两张椅子来坐下。当他们提到弗雷伊肯案时,布朗问:“你们抓到殴打他的凶手没有?”布伦南答:“没有,还没到那一步。”接着,他开始解释他们的发现,尽可能小心地接近主题。布朗很快就明白了布伦南的意思。布朗说:“你想告诉我这名男子是被枪杀的。但我想告诉你,这不是实情。”他很清楚布伦南的意图,但他断然拒绝下令掘尸。对死者家庭来说,挖掘尸骸太伤感情,也太麻烦。而对于弗雷伊肯案来说,掘尸根本不可能,因为尸体经过火化,炉温足以熔化子弹碎片。

“听着,法医,”布伦南提议说,“我们只需要拿出尸检照片,看看能发现什么。”布朗同意了。随着他们传阅照片,布伦南一一指出那些敏感的地方。“注意到这儿没有?”布伦南问。“对,那是肝脏。”布朗说。“再看看这儿?”布伦南又问。“没错,那是肠道。”布朗回答。

布伦南已经找到了想要的东西。子弹入射弗雷伊肯的私处,穿透他的身体。私处皮肤柔软,在子弹射入处的皮肤折皱,造成伤口更不明显。内伤完全符合子弹的轨迹。布伦南问:“法医,除了钝器致伤的可能性之外,所有这些伤是否也可能由子弹造成?”布朗答:“是的,有这种可能。但本案并非如此,这个男子是被打死的。”布伦南又问:“好的,法医。但这种可能性是有的吧?”他在一张照片上找到了证据来支持自己的说法。它像是一个弹孔。布朗立即反击:“殴打也可以造成这种轨迹。”布伦南说:“法医,那可是一个弹孔哦!”布朗接过照片:“什么?”布伦南指着那个疑似弹孔说:“那绝对是弹孔!”布朗解释说,有时候,当一个人被踢中或被钝器击中胸膛,右心房通常会炸裂。“法医,那真的肯定是弹孔!”布伦南有点急了。布朗又看了一眼,沉默良久,然后说:“是的,那真是一个弹孔。媒体会要我命的!”

对自己与得州警察的这次见面,蒂姆·斯坦梅茨一定自我感觉良好。接到警方的电话,他很吃惊。他和兰斯·缪勒从博蒙特返回已超过7个月。如今,两个警察从博蒙特一路来到威斯康星州见他,问他有关348号房间(即他们当时所住349号房间的邻居)死者的事。这让人有点担心。他和缪勒先前在电话中统一过口径,确保不会露馅。

斯坦梅茨是在齐佩瓦县警局见到两名得州警探的,他们态度很和蔼地告诉他这只是一次例行询问。他们询问他直到晚上,问了很多问题。他都认真回答,试图回忆起每个细节,当然漏掉了有关枪的部分。不过,两名警探也没逼他太甚。

那个个头大大的白发老警探——布伦南问斯坦梅茨:“你听说过你们当时隔壁住的那个人死的事儿了?”斯坦梅茨答:“听说了。但我们真的不清楚发生了什么。我们没听见隔壁有什么动静。没有什么殴打声,什么都没有。真奇怪!”

布伦南和安波仔细作笔录。斯坦梅茨问:“完了吗?”安波答:“完了。”斯坦梅茨又问:“你们大老远来就为这个?”布伦南让斯坦梅茨念笔录,大声念,想修改哪里就修改哪里。斯坦梅茨做了一些无关紧要的改动。接下来,一名当地警员进来,当着他们的面确认笔录。

因此,斯坦梅茨起身准备离开时,感觉那是相当好。“我可以走了吧?”他问。“稍等。”布伦南说。他的语气转为严厉:“问题是,你在这份笔录上签了字。这就是你的问题。”斯坦梅茨很吃惊地再次坐下,说:“好吧。”

“现在,告诉我们实情吧。”布伦南说,“因为我们知道发生了什么。因为现在你要和他一起坐牢。你想和兰斯·缪勒一起去坐牢吗?”斯坦梅茨问:“为什么我要和兰斯一起坐牢?”布伦南答:“你刚才向警方作伪证,这就是原因。”安波语气温和地开口说话:“蒂姆,我们知道真相。我知道你想保护朋友,但你却因此而将伤害到你的家庭。这不值得,真不值得。那么,说真话吧。”

斯坦梅茨不得不讲出实情。他讲的整个故事在同一天——2011年6月1日晚些时候对特伦特·帕萨诺(案发当晚,他、斯坦梅茨和缪勒都在349号房间)的讯问中得到证实。通过这两次讯问,浮现出案情细节:他们当晚一起喝酒,缪勒要帕萨诺去他的车上拿一瓶威士忌,顺便把他的9毫米口径手枪也拿来;当帕萨诺返回时,缪勒拿起枪,在其他人的惊恐中开始玩枪;他把枪指向斯坦梅茨,后者吓得一下子瘫倒在地,并且诅咒他;接着,他把枪指向帕萨诺,随后又指向床脚,这时枪走火;帕萨诺以为自己中枪,但立即看见他身后的墙上有个洞;缪勒吓呆了,收起枪放回自己的汽车;当他回房后,帕萨诺已厌恶地回到自己房间;缪勒和斯坦梅茨下楼去酒吧。

斯坦梅茨声称,他们一直不确定隔壁房间有人,直到半夜从酒吧回来后听见隔壁房间有人咳嗽很厉害。案发次日早晨,当他和缪勒看见警方出现在348号房间,并且看见运尸车,他们很不安。他对布伦南说:“我想是他(缪勒)杀死了那个家伙(弗雷伊肯)。”这些话中有个疑点:他们半夜从酒吧返回后,真的听到了348号房间传出咳嗽声?布伦南和安波不太愿意看重这个问题。如果这是真的,那么弗雷伊肯中枪后比验尸官相信的死亡时间就多活了一段时间,但死因不变。如果这是真的,那么电工们的罪恶就更加昭彰,因为他们没有查看隔壁房间情况,也没有求助。不然的话,弗雷伊肯就可能不会死掉。而更可能的情况是,他们是在案发前一天晚上听到了弗雷伊肯的咳嗽声。事实上,那天晚上他们几个依然在349号房间喝酒,而且同样酩酊大醉。酒鬼的记忆颠三倒四,一点也不奇怪。

缪勒最终被判监禁10年。