类型电影与作者的共生

——以好莱坞印度裔导演奈特·沙马兰为例

陈 吉

(上海师范大学 知识与价值科学研究所,上海 200234)

类型电影与作者的共生

——以好莱坞印度裔导演奈特·沙马兰为例

陈 吉

(上海师范大学 知识与价值科学研究所,上海 200234)

出生于印度的导演奈特·沙马兰是当代好莱坞的一个外来者。然而,他不仅成功进入好莱坞体制,还具有强烈的个人风格。以其前期最重要的四部作品为例,挖掘类型电影的成规和作者的表达以及两者对话、融合、共生的方式,肯定了类型电影对作者创作产生的积极作用,并反观个人在类型电影中自身表达的空间及其价值所在。同时,在发展类型电影是民族电影市场化出路的时代背景中,如何在文本层面兼顾电影的商业性和艺术性,沙马兰的创作经验也能给人以启示。

类型电影;电影作者;奈特·沙马兰;风格特征

对类型与作者的二元对话,电影理论界给予过一定关注。但是,研究背景往往放置在经典好莱坞时期和新好莱坞时期,而且往往偏重于一方,强调两者的对立。在全球化、商业化发展程度越来越高的现在,在更多的人认识到发展类型电影是民族电影创作和市场化的出路时,当代背景下的类型与作者的研究反而停滞不前了。“新好莱坞”运动的影响正渐趋淡化,曾经的新形式逐渐固定为旧模式的当代好莱坞,应该如何重新认识类型的创新?如何在类型成规中获得作者表达的空间和存在的位置?类型成规如何对个人发生作用?本文将通过一个典范——美国当代电影导演沙马兰的研究,探究类型和作者两者之间的共生关系,对以上问题拓展出一定的思考空间。

一、 引 论

“沙马兰是一位高明的导演,是希区柯克和斯皮尔伯格的集合”;“美国《新闻周刊》等出版物上,沙马兰都被称作‘又一个斯皮尔伯格’”;①美国批评界将沙马兰比作希区柯克和斯皮尔伯格的文章很多。这里仅引其中的两处作为代表。前一句的原文为“Shyamalan is a master entertainer—a cross between Stephen Spielberg and Alfred Hitchcock.”,引自The Benevolent Universe of Filmmaker M. Night Shyamalan,Don Feder,载American Enterprise Apr/May2003, Vol. 14 Issue 3;后一句的原文为“A national publication has referred to Shyamalan as‘the new Spielberg’”,引自“Singning Off”,Lucius Shepard,Fantasy & Science Fiction Feb 2003, Vol. 104 Issue 2, p98。“他拍片很有技巧”;他“拍的惊悚电影充满了罕见的智慧!”他的影片“让人恐怖,也让人觉得新鲜!”②译自《纽约时报》记者A.O. Scott、FILM.COM网站影评者Tom Keogh和《丹佛邮报》记者Steven Rosen对沙马兰及其电影的评论。

这是美国批评界和媒体对印度裔导演奈特·沙马兰(M. Night Shyamalan)及其电影作品的评价。从中我们可以推断出他的作品集恐怖/惊悚类型和个人创新为一体。希区柯克和作为“新好莱坞”成员之一的斯皮尔伯格都是拍摄类型电影的著名导演。美国电影评论界将沙马兰与他们进行类比,不仅指出了沙马兰电影中的某种特性,也表达了美国电影界对这位年轻导演所寄予的厚望。

沙马兰1970年出生于印度,黝黑的皮肤和矮小的身材使他在好莱坞被视为异类。在去好莱坞拍片前,他就读于美国东海岸的纽约大学电影系,在那里受好莱坞的影响远比处在洛杉矶的加州大学、南加州大学的电影学院要小得多,一般被认为更具有艺术精神。对一个好莱坞的外来者而言,沙马兰既要融入好莱坞,又要保持自身非好莱坞的特性,因此,在其电影创作的过程中,类型电影的成规与作者个人创作的对话尤为突出。

在这样的对话中,沙马兰一直寻求着两者的融合与共生。在保持作者身份及其艺术个性的同时,沙马兰把借鉴好莱坞类型电影作为策略,这不仅使他能够顺利进入好莱坞,还在好莱坞商业体制内获得了口碑和票房的双重成功。据笔者研究,恐怖/惊悚类型是好莱坞投资回报率较高、投资表现较为平稳的类型,也是容易糅合其他类型,产生颇具个人风格的导演的类型。[1]沙马兰曾凭借《第六感》获得过两项奥斯卡的提名,并拥有骄人的商业票房成绩——前四部重要作品《第六感》(TheSixthSense,1999)、《不死劫》(Unbreakable,2000)、《天兆》(Signs,2002)、《灵异村庄》(TheVillage,2004)总票房接近16亿美元,平均每部电影票房成绩近4亿美元。③数据来自USA TODAY,Jul 30, 2004. McLean, Va. p10。这样的成绩值得人们对这位好莱坞的外来者做一探究。

二、 沙马兰对类型电影的借鉴

沙马兰在拍摄以上四部成功作品之前,曾经拍摄过两部很个人化的电影长片,均以无人问津而告终。这使得沙马兰意识到不能脱离好莱坞类型电影的系统,毕竟他想进入的是好莱坞——一个有着完备商业体制的电影世界。于是,在好莱坞的无形要求下,他自觉地走进了类型电影的成规中。

“类型”概念的内涵在其发展过程中已经变得非常庞杂。本文所指的类型电影,特指好莱坞体制中系统生产的模式化的商业影片,是电影工业发展的产物,是符合大众文化心理并带有成规的影片样式,有一种相对稳定的标准化的内在规范。沙马兰的这四部作品,都由迪斯尼旗下的试金石公司出品,直接体现了他对类型电影的接受与运用。作为一个在美国的东方人,可以在作品中保留自己的文化、风格,但是能被好莱坞接受的唯一条件是其电影能被美国大众和主流所接受。类型电影的主要经验就是模仿大众喜欢与认同的影片。对类型电影的模仿能给导演提供成功的捷径。

沙马兰的电影拥有两个很基本的特征:好看、易懂。这两个特征是他的电影具有商业价值的原因,同样是类型电影的叙事法则和人物处理方法所带给他的优势。

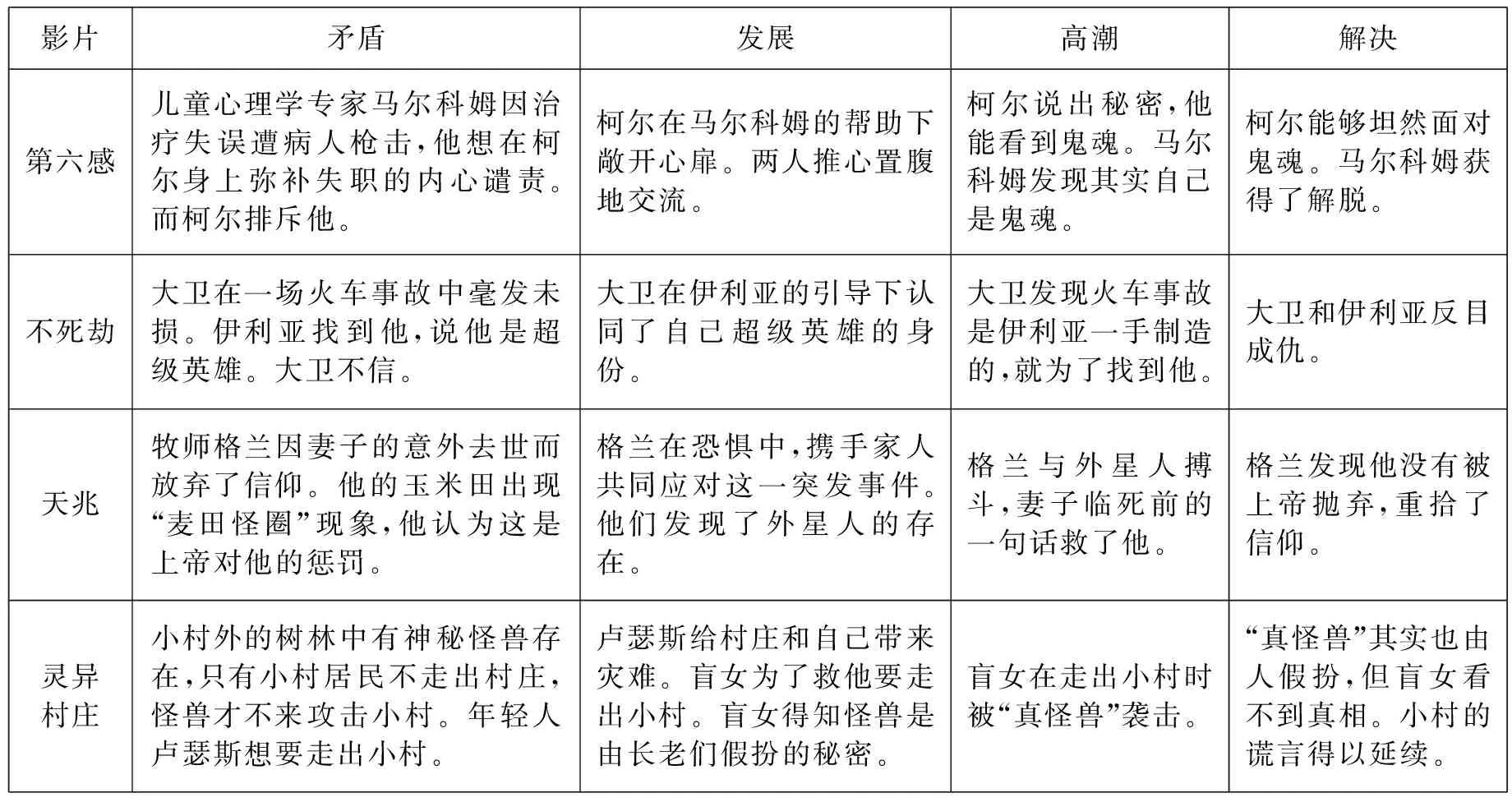

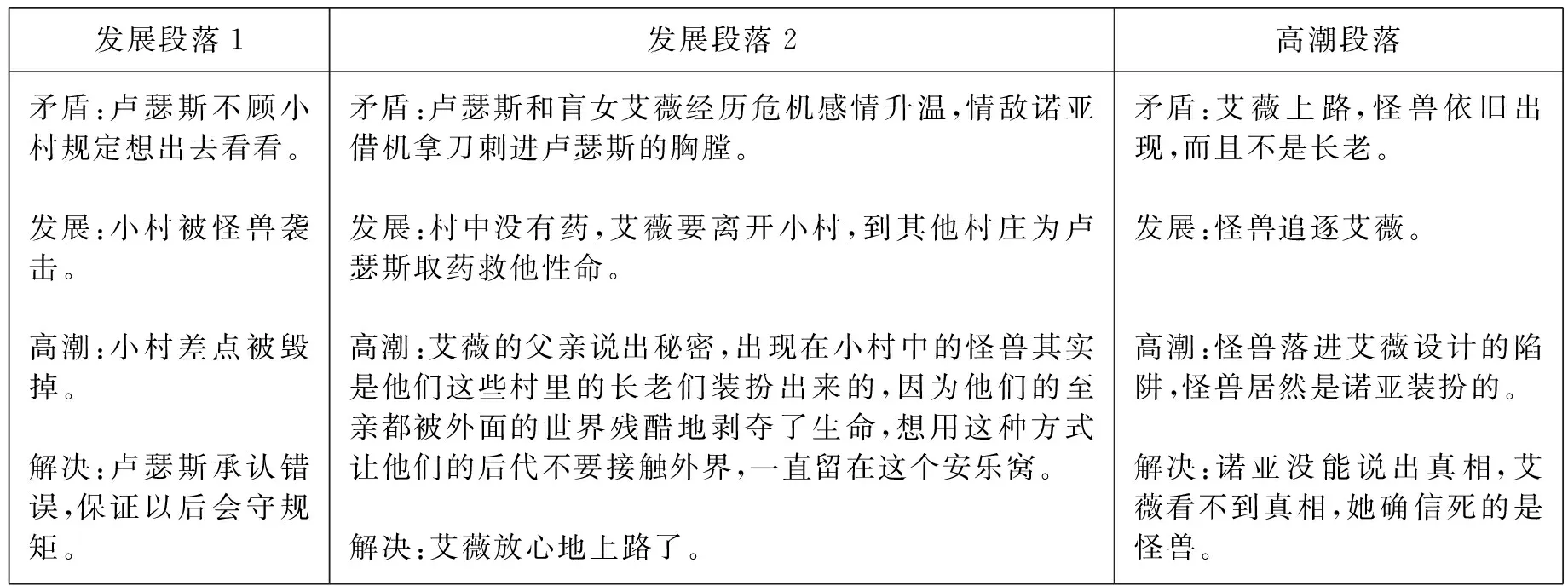

(一) 叙事:经典戏剧结构

经典戏剧结构的特征是“矛盾(二元对立)与解决”,即叙事所定的初始情境往往为“主人公面临困境,前途未卜”,之后在“问题,尝试解决问题,问题部分得到解决”的同时,出现“新的问题,尝试新的解决方案”。[2]以这种模式持续推进情节发展,让故事在通往结局的过程中一波三折,峰回路转。经典类型电影的故事模式各不相同,但在叙事上一般都遵照着这种“矛盾、发展、高潮、解决”的经典结构法则。沙马兰在四部作品框架通篇故事时,全部符合这一法则(见表1)。而且,即便在每一个叙事段落中,沙马兰也严格遵守“矛盾、发展、高潮、解决”的经典叙事法则。如《灵异村庄》中的发展和高潮段落(见表2)。

经典的戏剧结构具有强烈的因果链,能在简单、透明、直接之中对观众实现影片的可传达性。不过,过于强调逻辑关系的戏剧事件,远离了真实生活的无序,也削弱了导演在艺术表达中的个人空间。沙马兰在创作的时候不会不知道这些,但他依然在作品中明显地遵照了经典类型的叙事成规,从中可以看出,类型电影对他而言有着无法抗拒的魅力。

表1 全片的叙事构成

表2 段落的叙事构成

(二) 人物:肖像化与概念化

类型电影的易于接受还体现在人物设置中。“类型片中的人物是集体理想仪式化的首要戏剧化工具。他是使类型的动态对立的系统活化的触媒剂。他对抗或者体现类型空间关系所固有的文化冲突,并通过自己的行动,加速了类型的解决。”[3]类型电影中的人物之间充满扁平的二元价值观念的冲突和对立,是复杂生活被抽象化后的概念化的肖像。具有肖像性与概念化的人物成为沙马兰在经典戏剧叙事之后又一个类型化的设置。

1.“儿子”形象的处理

在沙马兰早期的三部作品中,都有一个小男孩的形象。《第六感》中是能看到鬼魂的柯尔,《不死劫》中是超级英雄大卫的儿子约瑟夫,《天兆》中是前牧师格兰的儿子摩根。这些孩子不过七八岁,最大的也不过十岁,但他们都十分成熟。在《天兆》的第一场中,当摩根发现“麦田怪圈”现象后,神情镇定地向父亲格兰指出,这是由于格兰放弃了信仰,上帝给了他们家惩罚。摩根理智和处乱不惊的态度,让人觉得他近乎于一位老者。《不死劫》中的约瑟夫与摩根如出一辙,每次父亲大卫对自我陷入犹豫和茫然,他便适时出现,操着成人的口吻,以一位智者的身份去说服父亲相信自己的能力。相对而言,《第六感》中的柯尔由于小童星海伦·乔欧·奥斯蒙特(Haley Joel Osment)出色的演绎,导演在他身上的人为意图被稀释了。但是,他身上依旧有超越孩子的成熟与冷静,如他第一次见到马尔科姆时,面色凝重地用拉丁语说“神啊,我在内心深处向你哭喊”等。

沙马兰这样处理人物,目的是明显的。沙马兰通过摩根之口,说明这将是一部涉及宗教、诉说人与信仰的电影。同时,沙马兰把摩根、约瑟夫摆在了一个引导者的位置上——为了能让格兰、大卫克服内心的恐惧而做出积极的行动。这是“儿子”形象在这部影片的戏剧结构中存在的意义之一。所以,他们的行为离开了真实生活中一个儿童所具有的行为,成为被戏剧事件所规定的概念化的人物。在类型电影中,人物往往从属于情节的发展;为起到叙事的作用而行动,人为的痕迹在所难免。这种人为痕迹又因情节得以推进,从而容易被观众忽视或谅解。同时,在类型电影中,人物都被放置于一张编织完美的逻辑因果网中。而真实生活中的人,往往是处于一种无明确因果关系的无序状态中。这是类型电影中的人物与真实生活中的人物的差别。正由于此,类型电影具有明确的指向性,容易被观众理解;而非类型影片因表现真实生活状态中的人物,具有多义性、模糊性,要求受众付出较多的精力和智力去琢磨,对受众的要求高。故而类型电影轻易地拥有了更多观众。

正是类型化的人物有着这种诱惑力,沙马兰没有对人物进行更准确和更深刻的挖掘。

2.男一号人物形象的处理

沙马兰作品中的男一号也带有明显类型电影的痕迹。作为好莱坞类型电影生产的一个重要组成部分,没人能够否认明星制在市场号召力上的巨大价值。沙马兰对类型电影的借鉴包含了对明星制的追逐和利用。他尽力邀请大牌明星加盟。无论是饰演马尔科姆和大卫的布鲁斯·威利斯,还是饰演格兰的梅尔·吉布森,都给人留下了深刻的印象,而且在一定程度上用演技冲淡了角色的人为化痕迹。不过,经过比较不难发现,这几位角色的类型化程度颇高,仿佛是同一个人。

他们本可以成为社会的精英:马尔科姆有着美好的职业前程;大卫能成为橄榄球球星;格兰是一位虔诚的、闻名当地的牧师。

但是,一段重要的往事影响了他们:马尔科姆没能医治好文生的病;大卫曾经有绝好的机会进军职业橄榄球联赛,但他为女友放弃了这项运动;格兰的妻子在车祸中惨死。

于是,他们都深陷困惑中:马尔科姆为工作失误造成的不幸耿耿于怀;大卫在妻子和自己身份之间迷失了方向;格兰困惑于上帝给他的得失中。

他们同时遇到了一桩让他们在困惑中经受挑战的棘手的事:马尔科姆有了一个让他弥补失职的机会,但他无法同时协调妻子与工作的关系;大卫在火车事故中毫发无伤,被伊利亚找到,在启发下渐渐发现自己身体的异常;格兰家的玉米地里出现了怪圈,被认为是上帝对他放弃信仰的惩罚。

在这样的矛盾中,他们的行为显得被动、犹豫不决,以逃避举动居多:马尔科姆处理不好和柯尔、妻子的关系;大卫在肯定和怀疑自己身份之间徘徊;格兰自欺欺人地不相信有外星人的存在。

沙马兰作品中的男主角们无疑都可以被归纳为这样一种人物肖像——“被困的英雄”。他们在价值观和道德感情上代表了人的脆弱一面。正是由于他们是“被困的英雄”,沙马兰也拥有了一个在类型成规中突破的机会,因为这个性格标记是带有双面性的,是可以被分解为“受害者”与“英雄”两个层面的。这给沙马兰提供了多个可能,可以在表现他们脆弱之余表现他们的刚强,让人物处在两者之间的变化中。事实上,沙马兰正是这样做的:马尔科姆在自己的生活中是一个工作失职、家庭失和的失败者,但在柯尔那里却是一个能够拯救他的英雄;大卫深陷于对自己身份的困境中,但他最终找到了自己的英雄身份;格兰在影片开头是一个丧失信仰的人,而到影片最后重拾了信仰,变得振作。类型电影中的人物往往是单一的,是带着某种类型化的性格标记进入叙事空间,同时带着这种性格标记离开的。但是经过沙马兰这样的处理,人物仿佛变得复杂、动态起来,几乎要超越类型电影的成规。

从这里我们可以看出,沙马兰十分讨巧,“被困的英雄”这一主要人物的设置,既满足了类型人物肖像化和概念化特征,又提供了一个可以发挥的空间。他正是这样结合起类型电影与他个人的关系:依照类型成规来吸引受众,让他的电影不会失去商业价值,从而成为纯粹个人化的艺术创作;同时他又努力地寻求或创造机会来缓解类型电影对他个人表达的束缚,找到属于自己的艺术品性。

三、 沙马兰的作者身份

如同中国的吴宇森、李安,日本的中田秀夫,作为印度人的沙马兰即便投入到完全西式的好莱坞电影创作中,也无法完全磨灭东方文化、美学或意蕴在其中的书写。在遵循类型成规的同时,沙马兰加入了个人的干预,这些干预使得他的影片有别于一般的类型电影,形成了明显的个人特征,是属于导演所独有的。

而沙马兰有条件成为电影作者,与他在纽约大学学习电影的经历有密切关系。沙马兰的作品中常常会不经意地流露出美国东部文化的特色。正如纽约大学培养出的马丁·斯科塞斯、乔尔·科恩、李安等多位具有艺术个性的导演一样,沙马兰也始终在他的作品中贯穿着深邃而丰富的人文内涵和独特的艺术表达。

在安德鲁·萨里斯把法国的作者电影理论引入美国时,强调作为一个作者,他的作品中应该有着主题动机的统一性和风格的统一性。①安德鲁·萨里斯是美国著名的影评人,是作者论的坚定支持者。他受到《电影手册》的启发,在文章《关于作者论的笔记》(“Notes on the Auteur Theory”)里首创了半英文、半法语的术语“作者论”,协助作者理论在美国成为显学。在这两项认定作者身份的重要方面,沙马兰都留下了自己的烙印。

(一) 主题:个人世界观的陈述

沙马兰的每部作品都贯彻着他对生命意义的追问,对命运无常的感叹,他执著地探讨着个体生命在面对世界、理解人生时的困惑及反应。

纵览《第六感》《不死劫》《天兆》和《灵异村庄》,为未知的生命/生存意义找寻答案是共同的主题之一。而且,沙马兰对世界的理解让这个主题蒙上了一层悲剧色彩。在他的电影中,沙马兰都流露出了这样一个观念:我们的生活不是由偶然控制的,而是被设计好的,人物仿佛是舞台上的道具,世界自身的规律左右着他们。沙马兰从不在他的电影中设置巧合。以《天兆》为例,格兰妻子的死亡让格兰丧失了对上帝的信仰,麦田怪圈出现在格兰家便被视为上帝惩罚他的必然。但正是由于麦田怪圈的出现,让格兰有了一个找回信仰的机会——妻子的死原本在格兰看来是他没有得到上帝的眷顾,但是,妻子临死时说的几句话变成了他们全家战胜外星人的关键。当格兰发现他其实是被眷顾着时,不禁问自己:“是不是这一切都不是巧合?”

沙马兰正是这样强调着人被赋予和强加在身上的命运。在如此的宿命论中,为未知的生命/生存意义找寻答案这一行为便显得悲壮起来,人/生命实际上变得渺小而无助,影片的压抑之感也由此而来。如《第六感》中马尔科姆发觉他的生命意义无奈地建立在别人的身上,而当他可以凭借柯尔的解脱来获取自身的解脱时,却得知命运之神早已对他宣判了死刑。在探询生命意义时发现自己早已处在生命的尽头,这是何等悲壮!《不死劫》中,大卫在伊利亚的牵引下,终于辛苦地寻觅到自己未知的那一部分生命价值。然而,就在此时,他却痛苦地发现,这个身份的获得是伊利亚制造多起大灾难、用上千条人命换来的。命运与大卫开了一个残酷的玩笑,在他探求到自己生命意义时,却发现它充满了不幸,这让他备受煎熬。《天兆》中的人物像一只只小蚂蚁,无论他们经历多么大的坎坷与不幸,有着多么深的怨恨,上帝早就知道他们最终会回到自己这里。《灵异村庄》实际上是一个人为设计的假想世界,探究本身被玩弄了;当剧中人物以为发现了生存环境的真谛时,只是更深程度地被欺骗了。

探询生命/生存意义的人与设计好了的命运构成了沙马兰作品中的一对矛盾。沙马兰的电影题材决定了它的惊悚意味,但是表现人在困境中的挣扎使得沙马兰的作品不像一般的类型电影那样容易给人造成紧迫或喧闹浮躁的感觉。沙马兰作品中的人物命运都经历着痛苦、迷惑和恐惧的苦难。沙马兰意识到了人的精神存在的丰富性,意识到了希望的存在,如将善良、爱、信念等人类美好的东西纳入到人类的精神世界中:马尔科姆的牺牲和母爱让柯尔战胜了苦难;勇敢和与妻子关系的转变让大卫走出了身份的迷失;信念和来自家人的关怀让格兰在命运的漩涡中挺了过来;艾薇的爱拯救了卢瑟斯的生命,也让她自己变得勇敢。但是,沙马兰并没有让苦难消失,他只是在影片中提供了缓解苦难的方法,或在一定程度上只在某个人身上排遣了由苦难所带来的恐惧、困惑等负面情感。事实上,在《不死劫》《灵异村庄》中,人们的不懈追求和希望反而加大了他们在命运中的悲剧意味。与类型电影的二元对立、用征服的手段战胜敌方来强调自身价值的主题不同,沙马兰并没有试图解决问题,而是继续保持了对生存/生命意义的探究,在人的困惑与明悟的冲突中,在命运给予的苦难与人通过自身努力所获得的拯救中,挖掘生命更深层次的意义。

与类型电影的主题往往表现社会主流的价值观(如法律的必要性、道德的必要性)或大众的心理愿望有所不同,沙马兰对人类生存困境和生命意义的关注与终极思考、对人与命运的关系的认识,将其作品主题提升到了哲学层面,并使他的作者身份突显。保罗·施拉德说,欧洲电影与好莱坞电影的不同,归结起来就是两者对世界根本不同的态度,“美国电影是以假设你在生活中遇到某个困难为基础的,而欧洲电影则是以确认你在生活中面临着某种困境为基础的——困难是你可以解决的,而困境却是无法解决的,人们只能对它进行探索和研究而已”。[4]可见,沙马兰影片的主题更接近欧洲而不是好莱坞。他直指了人类生存的苦难,在“好看”的故事下面装着个人的悲观主义与对生命的残酷发掘。在主题动机这个方面,沙马兰传达出的个人的世界观,为自己留下了作者的烙印。

(二) 影像风格:长镜头的使用

成为风格的影像往往直接与导演的世界观有关联。小津安二郎理想化的家庭图景通过他静谧客观的镜头语言展现在银幕上;表现人的不安与暴力的后现代电影导演昆汀·塔伦蒂诺则追求着夸张与极致化。沙马兰个人的世界观同样通过具有个人化风格的影像传达出来。影片的叙事节奏是加速的,但是,影像风格和所表达的主题一致,呈现出沉稳冷静、凝重压抑、流动舒缓等特点。

经典好莱坞类型电影往往每单个镜头的时间都不会很长,镜头内部也不复杂,追求剪辑的连贯性和镜头并置所取得的效果。然而,沙马兰没有套用这个经典好莱坞类型电影的主要影像风格,而是将注意力放在了镜头本身,通过对每个镜头的精心设计来寻求镜头自身的表现能力。

沙马兰在作品中表现出了对长镜头的浓厚兴趣。好莱坞经典风格中也有对长镜头的使用,但“一般的长镜头就控制在9秒”,[5]59主要用来烘托气氛,渲染情绪。而沙马兰的长镜头明显与它们不同:相对时间长,甚至长达若干分钟;内容丰富,是为表现人物的困境或者传递主旨服务的;不仅喜欢将镜头固定地放在离开人物很远的地方静默地去观察他们,更表现出了对缓慢摇、移、跟的运动长镜头的偏好。例如《不死劫》的第一场戏就是由一个长约2分3秒的运动长镜头完成。这样缓慢摇移的长镜头在沙马兰的作品中频频出现,用来表现人与世界的关系。片中的人物都浑然不知地在一个早已被设计好了的命运中寻找自己的生命价值。这样的影像风格正是在形式上迎合了沙马兰对这一命题意义的探讨。

沙马兰的长镜头喜欢透过什么或隔着什么去看人物,精心地把人物放到象征性地暗示他们命运或表现他们情感状态的结构,比如椅背、隔板、窗格子后或镜子中,用来显示出人的“被困”或“被隔离”的状态。他还会把镜头放在很多人之间移动。如格兰一家坐在城里的咖啡店时看见了门外走过的雷(车祸肇事者),沙马兰用缓慢移动的长镜头,通过移过每个凝视雷的目光来展示每个人物的反应。这让人联系起让·雷诺阿导演的《大幻影》(GrandIllusion,1937)中战俘收到礼物的那个场景。沙马兰用移动的长镜头使单个人汇集成为了一组情感空间的群像,以一种观测式的目光不割裂地去考察人物展露出的更为自然和真实的反应。这些慢慢跟着人物移动的长镜头就如一种静观默察的观人方式,它虽是一种带有作者主观性的目光,但这目光又远又冷,极力呈现出一个客观的景象。

在对话场景中,沙马兰也表现出了对长镜头的沉迷。除了上文提到过的用镜头在人物之间缓慢移动来表现对话场景之外,沙马兰还往往将镜头长时间地固定对准主要说话的那个人,而不会像一般好莱坞类型电影那样使用“镜头—反打镜头”的惯用伎俩。比如在《不死劫》中奥莉向大卫提出复合请求的段落,在《天兆》中格兰和莫洛探讨“眷顾”话题的段落等。被使用了长镜头的这些对话段落,基本都在影片中起到了直接表现主题的作用。沙马兰不愿通过剪辑这样带有戏剧性的表现手法来消解其意义的传达,努力呈现出“作者”视线的非人为化、非戏剧化,以及客观、静谧的特征。

沙马兰的长镜头中往往蕴涵着丰富的内容,或者表现人物的内心,或者体现主题,都服务于他的主题动机。虽然只要受过良好的专业训练,任何人都可能拍摄出一个长镜头,但是“只有电影大师才能把技能变成一种风格特征,而且只有真正的电影创作者才能使它成为一种世界观的陈述”。[5]193

四、 类型电影与作者的共生

从以上的论述中可以看到,好莱坞类型电影成规与作者的个人表达既有矛盾的地方,也有互补之处。好莱坞电影制作的商业与文化现实,在一定程度上遏制了创作者希望拥有自己的风格和个人化世界观的愿望。比如创作一个细致的、富有表现力的移动长镜头要比剪辑几个普通的过肩镜头成本高很多,而绝大多数的电影观众似乎也更喜欢观赏已经习惯了的影像。好莱坞电影毕竟有着商业属性,市场不容忽视,通常只为创作者们的“大自我”留下很小的空间。如何实现作者与类型电影的共同创作,取两者之长共求发展,是需要认真面对的问题之一。而在理论上,类型电影与作者不是不可调和的。巴赞认为,美国类型影片是一种始终与其公众保持美妙且和谐一致的艺术演变的结果。美国学者爱·布斯康布指出:“类型是先于绝大多数优秀导演而诞生的,艺术家将自己的思想、技巧和能力带入类型,而类型则给予他一个对作品起指导和规范作用的造型形式。”[6]238可见,类型电影并不仅仅意味着约束和压制,它也对作者的创作起着有力的依托作用。同时,类型电影需要迎合公众的口味作自身的调整,意味着它的模式并非一成不变。这就为类型电影与作者的共同创作提供了条件。沙马兰也正是在这一点上找到了作者在与类型电影的对话过程中生存和表达的和谐方式。得益于类型电影模式和类型元素的选择和使用,沙马兰吸收、消化并最终加以创新,将类型的特征巧妙地融合在自己的文本中。他在满足类型电影要求的前提下,加入了个人的改造。

(一) 类型样式与沙马兰对类型电影的重组

类型电影自从在好莱坞发展起来之后,很快在题材和样式上向几种形态集中,并以此形成了特征鲜明的几大类,如西部片、歌舞片、喜剧片、强盗片、警匪片等。每一种具体的类型都有自成体系的形式系统,人物形象、社会观念、视觉图谱是较定型的,寻求的体验和反应效果也是类似的,观众在观影过程中会产生相对应的心领神会的期待。所以,一部影片的成功一般而言便是基于对某一种具体类型模式的选择和使用,以实现满足观众期待的结果。在经历了20世纪60年代的社会危机和文化变迁的冲刷之后,好莱坞的类型电影出现了两种或多种类型的混用形式,以适应观众群体的新的需求。类型电影不再沿袭单一类型片的制作规范,而是走向了混杂、兼容、拼贴的多元化道路,形成了一种多元组合的新的经典样式。一些成为经典或市场大热的影片,也通常涉及了几种类型,比如乔治·卢卡斯的《星球大战》就是战争片、科幻片与史诗片的结合。

沙马兰电影的成功,正是对多种类型高度把握和提炼的结果:《天兆》有着明显的科幻片与灾难片痕迹;《不死劫》受到超人电影的影响;《第六感》和《灵异村庄》中有鬼有怪兽,但在形态上分别靠近伦理片和爱情片。而且沙马兰更是善于运用惊险类型样式和恐怖类型样式的组合,通过制造悬念和营造恐怖场面让观众同人物一同经历焦虑和害怕,体验威胁与逃生。观众在观看他的作品时,既有对类型样式的熟悉感和期待感,又有着不同样式组合所带来的无法预料和刺激感,在刺激中得到了娱乐体验,获得了不一样的审美愉悦。可以说,模式的使用是沙马兰对类型的尊重,而对其的不同组合方式则体现出了个人的主动性和创造性。多模式的结合重组,现在也已经成为好莱坞类型电影的发展趋势。

(二) 经典技巧与沙马兰的改造

类型电影不仅留给好莱坞导演们一个与观众同步的完美叙事模式,伴随类型电影产生的经典叙事技巧也一样成为好莱坞导演们的宝贵财富。沙马兰和所有从电影学院走出来的导演们一样,对这些技巧的熟悉程度甚至超过他们对生活的认知程度。不过,在借鉴这些成规化技巧的同时,沙马兰也有着颇具创新的使用,具体表现在方法和选择两个方面。

1.侦探片中的结尾效果:借用时的创新

这里的侦探片指的是传统意义上的侦探推理类型,以《尼罗河上的惨案》《阳光下的罪恶》等影片为代表。在沙马兰的作品中几乎看不出这种类型片的痕迹,但他在影片中对结尾的设置,无疑体现出侦探片“真相大白,出人意料”的结尾效果对他所造成的巨大影响。沙马兰对侦探片这一叙事技巧的巧妙运用,使其电影获得了非同一般的效果。

侦探片往往在结尾处设置全片的高潮,因为真相将在这一刻被解开,观众的期待终于在这一刻获得满足。虽然结局不外乎“天网恢恢疏而不漏”,但具体到每一部作品,面对“凶手到底是谁”的问题,观众总是犹如置身于一个高智力的游戏中,和作为对手的编导比试才智。不过,只要是好的侦探片,编导总是胜利的一方,最终的凶手总是一个观众意料不到的人物;而当观众回味时,觉得既出乎意料,又在情理之中。

沙马兰显然受到了侦探类型片结尾效果的启发。他的电影无论之前的情节如何安排,总设有一个让人意想不到的结尾。如《第六感》中马尔科姆到最后发现他其实被患者枪击时已经死亡,给柯尔看病的是个鬼魂时,观众和他一样,都为这个发现大吃一惊;《不死劫》在影片最后,当大卫想感谢伊利亚时,却发现伊利亚为了找到他,不仅制造了这起火车事故,还制造了多起其他重大事故,让千余条人命丧生于灾难之中,他俩并不是朋友,而是敌人;《天兆》把一场浩劫最后转变成为上帝的一次眷顾;《灵异村庄》的结尾最匪夷所思,一直营造的这个18世纪神秘小村,原来只是现代社会位于自然保护区中间的一个人为制造的村庄,是那些在现代社会中受到伤害的村中长老们刻意营造的避风港湾。

沙马兰作品出乎意料结尾,让观众都在影片结束的那一刻达到了观影过程中最强烈的情绪反应。但是,如果只是“出人意料”,还不能满足侦探片对结尾的要求。结尾还必须在“情理之中”,即答案早就有,只是暂时隐瞒。所以,在答案揭晓之前,故事里要有潜在的逻辑关系以证明答案的准确性。

沙马兰在作品中也做到了这一点。当观众从看到结尾的震动中恢复平静之后,重新回头来考察之前的故事,很多细节成为暗示该结尾的蛛丝马迹。比如《灵异村庄》中前半段长老们的一些反应,卢瑟斯发现每个长老都有一个被锁起来的盒子的事实,诺亚每次在怪兽出来时都会哈哈笑起来等细节,都是为支撑最后结尾“情理之中”所设的铺垫。正如好莱坞著名编剧悉德·菲尔德所说,美国电影的一条编剧方法便是:“当你开始动笔时,你必须知道的第一件事就是结尾”;[7]65“你头脑里一定要有个清晰的解决,它是剧本的来龙去脉”。[7]70——这也是很多侦探片的剧作方法,设计一个合情合理又出人意料的结尾,在此之前既要隐瞒真相,误导观众,又要提供依据,以免观众在知道真相后得不到求证,有受骗的感觉。沙马兰无疑借鉴了好莱坞类型片的剧本写作技巧。

沙马兰尝到了这种结尾效果的甜头,他将这种结尾方式应用到了所有的影片中。出人意料的结尾,成为沙马兰作品的显著特征,构成了其相当独特的个人叙事方法——既拥有类型技巧对观众所具有的吸引力,也形成了个人风格。沙马兰在文本层面对类型电影特征的自觉运用,同时树立了与传统类型影片迥异的艺术品格,其结合的过程体现着创新。这种创新应归功于好莱坞类型特征以及电影作者对这一特征的颇具新意的借用。这既是类型电影的成功,也是作者的成功。这成为类型电影与作者共同作用的典型一例。

2.惊险片中的悬念:使用上的强化

悬念是在惊险片中刺激观众产生观看欲望的一种重要技巧。希区柯克曾经说过:“我必须制造悬念,否则人们就会感到失望。如果我拍《灰姑娘》,那么只有当我在那辆马车里摆进一具尸体,他们才会感到满足。”[6]132在沙马兰的影片中,这个经典的技巧不仅被频频使用,还被发扬光大。

沙马兰在叙事段落中对悬念的使用在一定程度上说还是希区柯克式的:预设会延迟爆发的危机,让观众在延宕的时间中体验焦虑和紧张。沙马兰和希区柯克一样,更重视让观众处于期待危机的焦虑中,而不仅仅是突然给出一个意外。沙马兰并没有逃出希区柯克所独创的最基本的悬念设置法。当然,他也无须逃出,因为,希区柯克设置悬念的经典技巧无疑是好莱坞传统的类型影片留给当代导演的宝贵财富之一。悬念的设置和使用让沙马兰电影中的戏剧张力更为强烈,同时也增强了观众的参与性,让他们紧张焦急,让他们更加迫不及待地去看下面的剧情。

不过,沙马兰将悬念的技巧运用得近乎完美,甚至用到了极致,从而体现了他作为一个作者的个性创造。

首先,这表现在悬念使用的长度上,即延宕的时间足够长。希区柯克善于制造段落中的悬念,他设置了“麦格芬”让影片在零星悬念之外有了总体悬念的整体贯穿,但“麦格芬”毕竟是一个无中生有的东西,即被人物谈论的但在影片中不出现的让人紧张害怕的事件,而沙马兰却切实地找到了与人物相关的事件来构成影片的整体悬念。沙马兰往往在开头设置悬念,然后让它贯穿整部片子,让观众在整个观影的过程中喘不过气来。如在《第六感》中,最大的悬念可谓“柯尔心里害怕的到底是什么”,这个悬念维持到影片将近一半的地方才释放了出来;在《不死劫》和《天兆》中,围绕“他真的是超人么”,“地上的怪圈是谁干的”等悬念,一直到结尾处才给了答案。

其次,在效果上,沙马兰的悬念也有着罕见的“二次效果”的特点。《灵异村庄》一开始便营造了一种很神秘的氛围,所有人听到怪兽的吼叫声时都吓坏了,诺亚却哈哈笑了起来。观众在这个时候心里都会有个疑惑,想知道他为什么会笑。随着诺亚这个人物形象的渐渐明晰,观众知道他有些疯疯癫癫,便以为他的笑只是疯癫的表示,以为悬念已经解开。但是当影片到了快要结束的地方,当死在陷阱里的怪兽居然是诺亚假扮时,观众这才联系起开头,原来他的笑源于他知道真相,悬念在此时才真正地被解开。如果说在第一次悬念的“假”解开之前,观众体验着焦虑,那么,在它“真”解开之后,观众便会振奋,同时体验着它所带来的后怕。“二次效果”让观众在一个悬念处体验了两次情绪的波动,效果甚佳。同时,和“令人恍然大悟”的结尾一样,具有“二次效果”的悬念让影片形成了“真的悬念”。因为一般来说,类型片中的悬念总是一种虚假的悬念,观众总是佯装不知道男主角会逃脱,女主角会得救,而沙马兰的悬念却是实在的,是真正地让观众意料不到的。

3.上帝视点的运用:技巧与个人思想的融合

在好莱坞类型电影中,90度垂直地面的大俯拍,即上帝视点的拍摄技巧使用得非常频繁。一些剧情片往往会在开头出现此类航拍镜头以交代环境;一些动作片或科幻片会在打斗场面中使用这类镜头,表现周围环境或让画面更好看;这类镜头也会参与叙事,如《国家敌人》用这种镜头表现卫星定位的相关情节。在沙马兰的电影中,这个技巧也被大量地使用着。

然而,在沙马兰使用这个技巧时,兼顾了对人生、命运的深刻揭示。在《不死劫》中,当大卫作为唯一存活的人,走出为火车劫案中的死者举办的追悼会现场,他在车窗前发现了一张纸条,上面写着:“你这一生中有几天生过病?”大卫本来就对自己作为这次劫案的唯一生还者居然还毫发无伤感到困惑,现在又发现似乎有人知道他的秘密,一下子愣住了。纸条的落款为陌生的“有限创意社”。“这个人是谁呢?”“他怎么认识我?”“他怎么知道我内心的困惑?”“我到底是谁?”大卫看周围,空无一人,此时镜头突然从他身上拉往遥远的天空,最后定格在90度垂直地面的大俯拍中。大卫顿时变得渺小,在一个四周被建筑物围绕起来而中间空空如也的半封闭环境中显得隔绝而孤单。他显然陷入了更大的茫然中。镜头恰如其分地表现出了人在巨大外力(命运)下(中)的无助,直接体现了主题。

这类模仿上帝视点的镜头在沙马兰的影片中真正成为了上帝的视点镜头,人物在这类镜头中出现,似乎就像出现在上帝的大手中,自己的命运由上帝掌控。又如《天兆》的开头段落,当格兰被摩根扳过脸往远处看时,出现了这样几个镜头:

全景(推、摇)特写:格兰吃惊的反应镜头

特写:脚踩的地方玉米都是折断了的

远景:一片折断了的玉米田,前景是两只暴躁地叫着的狗,后景是格兰一家

大俯大远景(拉):整个玉米田中构成一个奇怪符号的怪圈

可以发现,如果按照一般的好莱坞类型电影“视点三镜头”的习惯,在格兰回头看远处后,应该首先剪进一个“看到的内容”,然后再接人物的反应。“视点三镜头”是好莱坞引导观众经历焦虑的常用手法,让观众随人物的视线意识到威胁的来临,而知道威胁的情况后,再看人物对这一情况的反应,加强威胁感。但是沙马兰没有这样做,他在呈现“看到的内容时”用的都是无人称视点,尤其是大俯大远景,宛如上帝在审视。这个上帝视点镜头的运用,一方面可以解释为叙事需要,即表现怪圈的整体情况——因为太大,不提升到一定高度是看不出其整体风貌的;但是,另一方面,与前一个无人称视点联系在一起,它便含有另外一层含义,即呈现出人受上帝摆布、受控于命运的一种人生状态。

沙马兰正是在这样的细节中体现着他个人的价值。可以说,正是许多成规化的经典模式与技巧的使用,让沙马兰的作品保持了高度的戏剧张力与观众的熟悉度,增添了影片的观赏性和认同感。而沙马兰对于这些模式与技巧的创造性选择和使用,又使他的作品与众不同。他找到了一条类型与作者和谐发展的途径,那便是站在好莱坞传统类型电影的基础上加以突破,使继承与发展共同发挥作用。

五、 结 语

可以看到,在沙马兰的电影创作中,类型电影和作者的对话、交融以及共生,在整体和局部都体现得很充分。事实上,由于沙马兰在每部电影中呈现出来的作者创作和类型电影创作的比例不同、具体配方的差异,使他的每部影片都呈现出不同的效果,这是需要特别加以说明的。他虽然还称不上一位电影大师,但在他的创作历程中可以清晰地看出他对类型电影的利用和对作者个人世界观、个人艺术特征的一贯追求。

沙马兰用实际行动证明他想成为一位电影作者,然而,他并不与体制对着干,他以对类型电影的借鉴作为策略,找到了在好莱坞成功的捷径。而在适应好莱坞方式的同时,他又一直努力超越类型,要在自己的电影中留下独特的个人痕迹。沙马兰用自己的实践摸索类型电影与作者身份的结合道路。他获得了成功。至少,从他所取得的成绩可以看出,他的电影已经被大多数美国观众认可,同时,他在好莱坞的电影世界中也拥有了自己的身份。

在越来越多的人逐渐认识到发展类型电影是民族电影创作和市场化的出路时,研究当代好莱坞电影中的类型电影与作者的关系便是很有意义的了。这既可以保证电影制作的基本水准,让创作者创作出观众喜闻乐见的电影,也不会完全抹杀掉电影的艺术性从而扼制电影创作者的创造性。过于凸显个人化的电影往往违背电影的商业性规律;而一味追求类型化、商业化,也会抹杀艺术家的才能,让其作品没有特色,甚至失去电影作为艺术形态本应具有的特征。本文在肯定“作者”对影片提供个人性创造的同时,也肯定了“类型”对“作者”的创作所起的积极作用;同时,类型的模式也并非一成不变,需要迎合公众的口味做着自身的调整,这也为“类型”与“作者”的共同创作提供了条件。沙马兰找到了两者共生的可能和存在方式,通过对他的剖析,希望能给试图借鉴好莱坞类型电影成功经验的中国电影界和中国的年轻创作者们带来一定的启发。

[1] 陈吉. 当代好莱坞电影票房市场与类型关系[J].电影艺术,2013(1):78-79.

[2] 戴锦华. 电影批评[M].北京:北京大学出版社,2004:88.

[3] [美]托马斯·沙兹.旧好莱坞/新好莱坞:仪式、艺术与工业[M].周传基,周欢,译.北京:中国广播电视出版社,1992:108.

[4] [美]T·艾尔萨埃瑟. 欧洲艺术电影[J].世界电影,1996(4):171-186.

[5] [美]罗伯特·考克尔.电影的形式与文化[M].郭青春,译.北京:北京大学出版社,2004: 59.

[6] 郝建.影视类型学[M].北京:北京大学出版社,2002.

[7] [美]悉德·菲尔德. 电影剧本写作基础[M].鲍玉衍,钟大丰,译.北京:中国电影出版社,2002.

(责任编辑:李孝弟)

The Symbiosis of “Genre” and “Auteur”

CHEN Ji

(ScientificInstituteforKnowledgeandValue,ShanghaiNormalUniversity,Shanghai, 200234,China)

India-born American auteur M. Night Shyamalan is an intruder in contemporary Hollywood. However, he is well-established not only in the Hollywood system, but also with strong personal style. Based on the research into his four most important early films, the paper probes into the underlying rules of his genre films, auteur expressions as well as the ways of dialogue, convergence and symbiosis between the two, affirms the positive effect that “genre” has exerted on “auteur”, and verifies the space of an auteur′s personal expressions and its values in genre films. Shyamalan sets up a successful example of a young migrant entering Hollywood. On top of that, in the era that the development of genre film is a promising outlet of the marketization of national films, Shyamalan′s experience sheds light on how to balance commercial and artistic values at the textual level.

genre film; auteur; Shyamalan; style features

10.3969/j.issn 1007-6522.2015.04.005

2014-04-30

国家重点学科“比较文学与世界文学”资助项目(201307)

陈吉(1981- ),女,上海人。上海师范大学知识与价值科学研究所副研究员。

J912

A

1007-6522(2015)04-0050-13