地域文学中的文化负载词翻译研究

(英国)华威大学 朱舒然

地域文学中的文化负载词翻译研究

(英国)华威大学 朱舒然

虽然以异化翻译手段处理文化负载词的翻译为目前主要趋势,但是翻译理论中韦努蒂对归化与异化翻译的二元对立忽略了同一语言内的多文化议题,由此可能导致目标读者对源语文化产生片面认知、刻板成见或者以小推大的错误感知。因此,译者应该在翻译地域文学中的文化负载词时详细阐述甚至加注解释带有地域文化的细节,进一步强调“文化的位置”。

地域文学;文化负载词;异化翻译

“文化已蜕化为介于艺术与政治、现在与过去、社会与个人之间的尴尬的残存物,虽然其耀眼的光芒已然成为启蒙与自由的化身”(Bhabha 1994: 175)。后殖民研究泰斗霍米·巴巴如是说。除了语言文字层面上的转换,文化与语言密不可分的关系使翻译进一步背负了文化传递的责任。当今的读者在评价译本时已不单单以可读性为唯一标准——对源文本潜在文化现象准确、公正的阐述也成为了读者重视的因素。由于中国与西方国家存在社会、经济、政治上的本质差异,译者在汉译英的过程中面临着如何妥善翻译“文化鸿沟”的巨大挑战。如果能够解决翻译文化负载词——承载着独特源语言文化的表达——这个主要问题,这一挑战必将迎刃而解。

一

本文以白先勇先生的小说《台北人》为研究文本。白先勇先生是中国当代著名作家,海派文学代表人物之一。身为中国国民党高级将领白崇禧之子,白先勇在桂林、上海、南京等地度过了其少年和青年时光,并于1952年移居台湾。白先勇的著名短篇小说集《台北人》描绘了大陆客移居台湾后的盛衰沉浮,书中故事的主人公们可谓构成了台北各社会阶层的缩影。在小说《永远的尹雪艳》中,作者通过描写高雅绝美的交际花尹雪艳的生活经历及其身边人的命运浮沉,深刻地揭示了角色们移居台湾后所经历的离散创伤。整篇小说沉浸在浓郁的怀旧之情中,生动地体现出一种独特的“上海情结”。

在对海派文学著名作家白先勇先生的作品《台北人》进行翻译与分析时,笔者发现,在大文化环境中同样存在文化差异问题,进一步探索汉译英过程中存在于汉语语言内的多文化议题仍然有重要的理论和实践价值。基于对《永远的尹雪艳》这篇小说重译的经历,笔者认为,著名翻译理论家韦努蒂对归化与异化翻译的二元对立忽略了同一语言内的多文化议题,由此很可能导致目标读者对源语文化产生片面认知、刻板成见或者以小推大的错误感知。以海派文化为例:海派文化扎根于上海,是江南文化的代表之一,海派文学以其精致优雅、柔软细腻著称;与其形成鲜明对比的京派文化则是中国北方文化的重要代表之一,以其古朴豪迈、返璞归真闻名。以此可看出地域文化的不同确实造成了文学风格上的巨大差异,给文学译者带来了一系列新的挑战。笔者在阅读《台北人》与翻译《永远的尹雪艳》的过程中感知到了一种异域性(foreignness),而这种异域性也成为了笔者重译《永远的尹雪艳》这篇小说的动机(白先勇先生本人曾与另一名译者合译过《台北人》这本书)。这种异域性的产生并非因为源文本中涉及了某种外国文化或探讨了外国事务,而是因为笔者生长在中国北方,对于文本所处的地域——上海——这个特殊的文化设定并不熟知。

或许有人会质疑重译此书的必要性:有人认为对于一篇作品作者本人才是最好的译者,因为没有人能比作者本人更了解作者想要表达的意义。虽然笔者并不挑战这一观点,但是笔者认为对于“海派文化”这种特殊文化现象以及海派文学的翻译,一位来自于“其他文化”背景的译者也许能够更好地展现其异域性,突出其有别于中国其他文化的特点。

二

长久以来,翻译界对定义文化负载词(culture-loaded words)这一文化翻译的关键概念众说纷纭。文化负载词最早源于西班牙著名翻译家哈维尔·弗朗哥·艾克西拉(Javier Franco Aixel)提出的概念“文化特指项”(culture-specific items)。艾克西拉将其定义为“那些在文本中实现的语项”:由于其在目标文化中不存在对应语项或者有不同的互文地位,这些语项在源语文本的功能和内涵在迁移到目标文本的过程中会产生翻译问题;另外,艾克西拉认为“文化特指项”有11种基本翻译方法,即重复、转换拼写(包括标音与音译)、语言(非文化)翻译、文外注释、文内解释、使用同义词、有限普遍化、绝对普遍化、同化、删除、自创(Aixel1996: 21)。英国翻译研究界领军人物之一莫纳·贝克教授(Mona Baker)也曾如是定义“文化特指项”:“源语言中的词汇可能表达了一种在目标文化中完全未知的概念。这些概念既可能是抽象的也可能是具体的,它们可能涉及宗教信仰、社会习俗,甚至是一种食物。这些概念常被称为‘文化特指项’”(Baker 2000: 21)。而翻译研究界泰斗彼得·纽马克(Peter Newmark)则认为,文化负载词是“带有浓重‘原产国’色彩的代表性词汇。根据目标读者与文本类型的不同,译者需要对这些词汇进行不同程度的解释”(Newmark 2001: 82)。纽马克曾指出尽管文化负载词很容易被识别,但是对它们进行直译很可能会导致不尽如人意的结果,甚至会造成目标读者的理解困难。他认为,针对这一问题的可行解决方案是适当添加描述性的功能对等词或通用术语,以降低译文中的歧义与读者的误解(Newmark 2001: 95)。

紧随国际研究趋势,国内的翻译研究者也围绕文化负载词的议题贡献出了许多来自中国的研究成果。上海外国语大学邱懋如教授曾提出,在翻译中对两种文化的透彻理解和对两门语言的熟练掌握是同等重要的,因为翻译的目的就是在源语文本和目的语文本间建立起一种文化等价。他总结出7种翻译文化负载词的途径:保留源语的文化色彩、移译、音译、音译加类别词、用目的语中带有文化色彩的表达方式取代源语中带文化色彩的词、解释、译出含义(邱懋如 1998: 20)。中山大学王东风教授则进一步强调了“文化缺省”这一概念及其影响。“文化缺省”是“被交际双方作为共享的背景知识而加以省略”的文化信息(王东风 1997:551)。然而,当作者与目标读者之间并没有共享的知识背景时,不了解源语文化的读者就会出现意义真空(vacuum of sense),“无法将语篇内信息与语篇外的知识和经验联系起来”(王东风 1997: 55)。王东风教授分析了5种常见的翻译文化缺省的方法:文外作注、文内明示、(在原文没有预设文化图式的情况下)归化翻译、删除、硬译(王东风 1997:58)。其中他本人最推崇的是文外加注法。

纵观中西方翻译界对文化负载词的研究,我们不难发现多数学者提倡并推崇的翻译方法本质上与异化翻译理论有着异曲同工之妙。自著名翻译理论家、解构主义学者劳伦斯·韦努蒂(Lawrence Venuti)于1995年系统阐述了异化与归化的翻译理论之后,翻译界对二者之间的激烈争辩就从未停歇。其实早在1813年德国哲学家、理论学家弗里德里希·施莱尔马赫(Friedrich Schleiermacher)就曾指出,译者只有两条路可以选择:“一是尽可能地不扰乱原作者的安宁,让读者去接近作者;另一种是尽可能地不扰乱读者安宁,让作者去接近读者”(Schleiermacher 1992: 149)。显然,“译者带着作者去接近读者”,也就是采用归化翻译的译文,通常来说会更容易被目标读者所接受。然而,考虑到主要西方国家强势文化输出的现状,韦努蒂认为归化翻译会导致各文化间不平等的交换,并视归化翻译为“文化帝国主义”与“文化自恋”的重要体现方式,因此他提倡异化翻译以抵抗文化霸权与民族中心主义的暴力。韦努蒂在其《译者的隐身》(TheTranslator’sInvisibility:AHistoryofTranslation)一书中曾掷地有声地力推“阻抗式翻译”,他认为“译文应该是不同文化交融之地,在这里读者可以领略到‘文化他者’(cultural other)与阻抗性”(Venuti 1995: 306)。为中国现代文学史做出巨大贡献的鲁迅先生也是异化翻译的支持者之一。“宁信而不顺”是他坚持的翻译理念。鲁迅所主张的“不顺”指容忍行文不流畅的译本,是以获得真实原本的外国文化为目的的。鲁迅强调翻译在国民文化教育中的重要地位,他曾指出,不顺的翻译是一种“进攻”,即通过“不顺”的翻译使民众主动地接受真实的外国文化,从而达到改造国民性、促进民族文化发展的目的(万宝林、陈叶2007: 95)。实际上,无论是汉语还是英语在其发展过程中都通过异化翻译得到了完善与发展,如在英语中人们熟知的中文音译guanxi(关系),kowtow(叩头),以及近年流行的新词fuerdai(富二代)等;而类似“就……而言”(in terms of...),“冷战”(cold war),“掉鳄鱼泪”(shed crocodile tears)等广为人知的汉语用法也是借鉴英语而来的。

诚然,在文化翻译中使用异化翻译手段的优点不容小觑。在翻译文化负载词的过程中,异化翻译可以最大程度上减少失实、歪曲或者错误的描述。例如,如果“饺子”这一中国传统食物被译成了dumpling,外国读者就会很容易误解成dumpling这个词在他们本国所对应的食物。根据《朗文当代英语辞典》的释义,dumpling是“面粉、脂肪与水搅拌而成的圆团子,煮熟后配肉吃;或以水果馅儿面点为主料的甜品”,除此以外欧洲许多国家还有其他不同的dumpling种类——无论哪个解释都与中国人脑海中的饺子大相径庭。因此,保留“饺子”二字的拼音(jiaozi)可以更好地区分这一中国特色食品。笔者在翻译《永远的尹雪艳》时也采用了异化翻译的方法处理此类文化负载词。

(1)在台北仍旧穿着她那一身蝉翼纱的素白旗袍

(白先勇2010: 17)

Clad in her white organdie cheongsam

(2)尹雪艳……亲自奉上一盅铁观音

serving a pot of Iron Goddess Tea by herself

(3)午点是宁波年糕或者湖州粽子

Ningbo sticky rice cake or Huzhouzongzifor lunch

(4)水泥公司同仁挽的却是“痛失英才”四个大字

The cement company that he worked in also sent an elegiac scroll with four large characters “痛失英才” (A True Talent Is Lost)on it.

在前3个例子中,通过异化翻译中的音译或逐字翻译,笔者保留了“旗袍”、“铁观音”、“粽子”的中文名字,而并没有将其概括翻译为gown、a pot of tea和rice dumpling,不仅仅是因为后者可能会造成理解上的偏差或者错误,更因为保留这些中文名字可以为译文增添一抹“中国味道”。除此以外,异化翻译还可以为目标语言注入新的词汇:比如例(1)中的cheongsam,来源于广东话中的“长衫”一词,已经收录于多本外文词典作为“旗袍”的英文翻译。而在第四个例子中,笔者根据上下文需要保留了原文中的汉字并在后面附括号加以解释,希望可以引起目标读者对中国文化及汉字的兴趣。

另外,异化翻译还可以有效地帮助目标读者建立起源语的文化意象,将源语文本中所描述的日常生活、民风民俗生动地展现给读者。

(5)有些客人喜欢挖花,尹雪艳还特别腾出一间有隔音设备的房间,挖花的客人可以关在里面恣意唱和。

Considering that some guests were fond ofWahua,she specially set a sound-proof room for those guests to play and chant to their satisfaction.

笔者对“挖花”一词添加的脚注: Referring to the chanting of rules and rhymes of mahjong.When playing mahjong some players prefer to chant rhymes to warm up and heighten passions.

(6)“哪里的话,干爹才是老当益壮呢!”

“Not at all godpapa! In fact you gain vigour with age!”

笔者对“干爹”一词添加的脚注: It’s a popular custom in China to have godparents,godsons and goddaughters.Some of the relationships are arranged by parents to strengthen the friendship of two families,whereas some are between wealthy men (as the godfather)and beautiful young ladies indicating other connections.

在翻译“挖花”与“干爹”这两个文化负载词时,笔者采用了直译/音译加脚注的方法。挖花是麻将玩家的行话,对于很多人甚至母语读者都很陌生。为了方便读者理解,并为不了解中国麻将文化的外国读者建立起一个生动的文化意象,在脚注中插入对“挖花”的解释说明是不可或缺的。至于“干爹”一词就更需要进一步解释了。在《永远的尹雪艳》中,甚至在整个中文语境中,“干爹”一词多带有负面的隐藏含义。这种关系——除了由父辈安排用来加强两个家庭的友好关系的情况——其另外的意义更接近于英文中patron(赞助人)或者sugar daddy(甜爹,施恩或送贵重礼品以博得年轻女性欢心的老色迷)。在西方国家,“干爹”这一概念更接近于教父的意义。对“干爹”这一文化负载词标注与否将直接影响到外国读者对该文化现象的理解程度,因此至关重要。

三

然而,翻译中译者需要考虑的绝非只有传播中国文化、介绍民风民俗等议题。在翻译《永远的尹雪艳》的过程中,笔者一直在被如下问题困扰着:到底什么是中国文化(或者我们真的能说存在一个统一的中国文化么)?到底对谁来说文本是具有异域性的?

作为一个中国人,在翻译《永远的尹雪艳》这个中文文本的过程中,笔者却真真切切地感受到了异域性——汉语中存在着一种多文化并存的环境,而笔者并不来自于文本所定位的那个特定的文化环境。“文化的位置”这一议题驱使译者重新思考在一种语言内的文化多元主义(cultural pluralism)与多文化议题(multicultural issue),而这也正是韦努蒂对归化与异化的二元对立未曾考虑,更不用说解决的问题。

另一个让译者沉思的议题是人们对一门语言的用法差异。举例来说,鉴于不同国家不同地区使用英语的规范不尽相同,在英语世界中想要定义标准英语(Standard English)几乎是不可能的。汉语中也存在相似的情况。尽管在中国,普通话是官方认定的标准中文,但是在各个地区人们都有自己的一套使用中文的标准。如此一来,一些地区所特有的遣词造句和语法习惯很可能给其他地区的读者带来异域感,尽管大家都是中国人、都“精通”中文(笔者本人就是个例子)。译者需要考虑这一不容忽视的事实,并在翻译具有特殊地域文化的文本时特别注意突出其不同点。

就《永远的尹雪艳》中文化负载词的翻译来说,一味地或笼统地使用异化翻译是无法突出海派文化特点的,只能通过突出地域文化特色才能区别海派文化和其他文化。而且,翻译时还要明确提示读者他们感受到的异域性只是中国文化的一部分,并不代表整个中国文化。

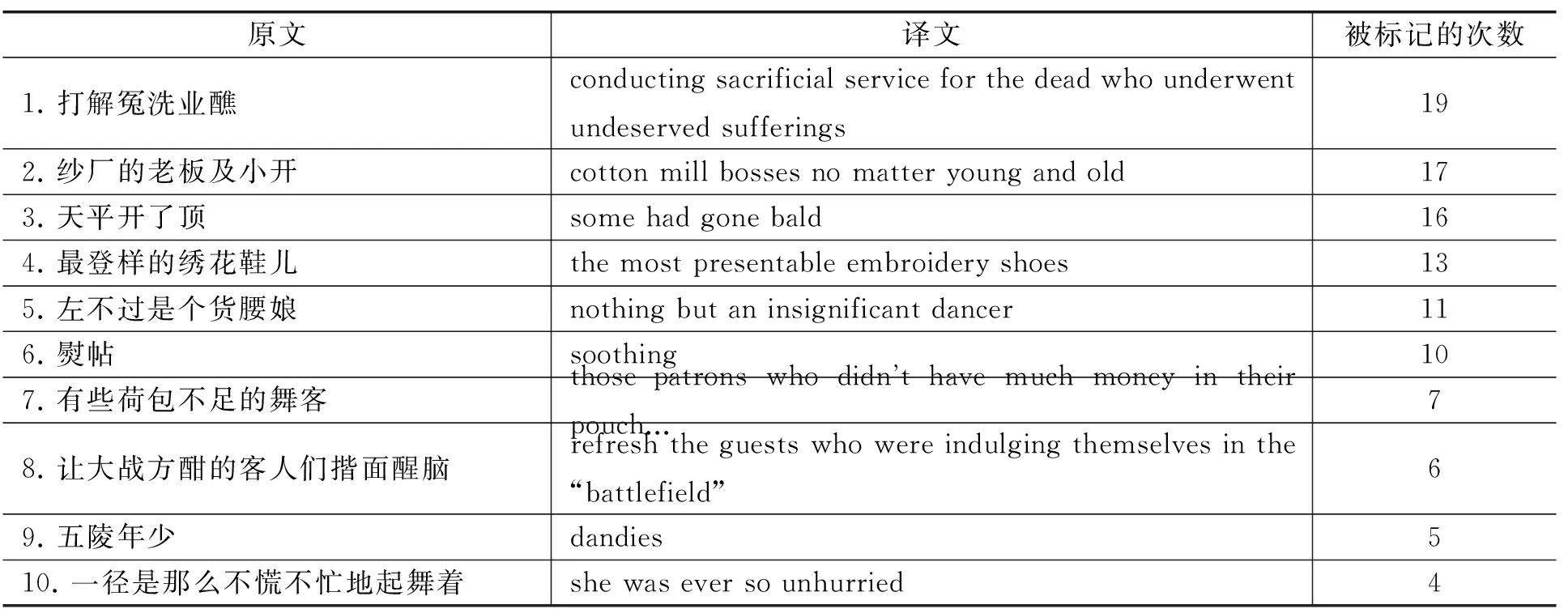

为了进一步探讨上述问题,笔者进行了一次小型调查。笔者采访了20位硕士在读的中国学生,他们来自于中国各地区(中国东北、华北、华南、西南等),就读于不同专业(翻译、经济学、教育学、计算机、工程等专业),现分布于世界各地求学(中国、英国、美国、德国、西班牙等)。采访中参与者被要求阅读《永远的尹雪艳》全文并标记出他们认为异域、奇怪或不熟悉的措辞或表达方式。调查结果见下表:

表1 《永远的尹雪艳》被标记为“异域、奇怪或不熟悉”的措辞前十名

这个调查的目的是找出《永远的尹雪艳》中最具有上海特色的表达——他们的存在不仅仅是汉语中的文化负载词,更是代表上海的文化负载词。需要注意的是,的确有其他因素(比如此书的写作时间)会影响调查参与者的理解。看到表格中罗列的中文,我们可以感受到一股浓郁的上海气息——它的精致优雅,柔软细腻;浪漫主义与实用主义并存,中华传统与西方文化的高度融合——处处都与传统保守、理性而又豪放的京派文化迥然相异。京派文学从朴素的人性视角否定并反抗外国资本主义影响下的人的异化,“以其对中国传统文学的承续表现出庄重典雅、含而不露的学院文风,海派文学则因较多异域文化的吸收、独特的地域限制,表现出喧嚣浮躁、纸醉金迷的都市气息”(黄云 2013: 123)。而这些差异仅依赖简单的异化翻译是难以展现在读者面前的。

(7)在小花园里挑得出最登样的绣花鞋儿

She knew how to pick out the most presentable embroidery shoes in Little Garden Boutique

(8)凭你怎么爬,左不过是个货腰娘。

No matter how you climb,you are still nothing but an insignificant dancer.

(9)吴家阿婆却率领了十二个道士,身着法衣,手执拂尘,在灵堂后面的法坛打解冤洗业醮。

Led by Granny Wu,a dozen Taoist priests,attired in capes and holding ritual dusters,were conducting sacrificial service for the dead who underwent undeserved sufferings.

笔者对“打解冤洗业醮”添加的脚注:Made famous by its appearance inDreamoftheRedChamber(1791)written by Cao Xueqin,this outdated Taoist practice in the death ritual was popular in Jiangnan area.

为了进一步强调海派文化的特点,突出文本发生位置,笔者对自己的译本进行了多处多次改动,例(7)至例(9)即为其中3处。例(7)中的“登样”是上海一带的俗语,指不管男女老幼还是布局做活,甚至行为,得体、好看、像个样子,或者说漂亮、俊美、有风度。作为一个典型的描述类文化负载词,其含义“跨度大”,不容易找到英文词汇来对应。白先勇先生在自己的译本中使用了fashionable(时尚的)一词来翻译“登样”,此词同为笔者最初的选择。然而,仔细体会“登样”一词——它其中强调的得体、熨帖与风度——绝非“时尚”一词可以概括。因此笔者将其改为presentable(漂亮而体面的)一词来更精准地体现这一上海俗语所传递的韵味。

在例(8)中,“货腰娘”是青楼女子、妓女的一种隐晦说法,若直译为prostitute(妓女),则会失去了原文中的暗指与朦胧感。译为insignificant dancer(微不足道的舞女)既可以隐晦地道出其职业与身份,又可使读者联想到老上海纸醉金迷的浮华世界。

在例(9)中,“打解冤洗业醮”这一鲜为人知的用法描述的是过时已久的道教祭祀仪式,曾流行于江南地区。曹雪芹在《红楼梦》第十三回使用了“打解冤洗业醮”来描述秦可卿的葬礼,此外现代沪剧剧本《梦断晚晴轩》也引用了此表达。因此笔者插入脚注以提供更加详细的地域背景信息。

综上我们可以看出,在文学翻译的过程中,突出大文化环境下的个别文化差异是至关重要的。如果在翻译带有特殊文化色彩的文化负载词时不关注“文化的定位”,不突出文本发生的地域背景,目标读者将很容易对源语文化产生以小推大的错误感知。例如,外国读者阅读了京派文学作品就留下了“中国文化具有朴实豪放的特色”这一片面印象,若译文中能够反复强调或提示文本发生的地点,就很容易避免这种成见的产生。因此笔者认为,译者应该在翻译此类文化负载词时详细阐述甚至加注解释带有地域文化的细节,进一步强调“文化的位置”。

四

以海派文学作家白先勇的小说《永远的尹雪艳》为研究文本,本文批判分析了异化翻译指导下的文化负载词翻译,认为韦努蒂对归化与异化翻译的二元对立忽略了同一语言内(或大文化环境下)的多文化议题,由此很可能导致目标读者对源语文化产生片面的认知、刻板成见或者以小推大的错误感知。引用《文化的定位》这本给予笔者巨大启发的后殖民著作中的一句话作为本文的结尾:“刻板成见并不是一个为歧视代罪的假象。这是一个由外向投射与内向投射、隐喻与转喻策略、离散、超定、过失、侵略组成的矛盾体”(Bhabha 1994: 81)。对于“官方知识”或既定成见的解构正需要译者在文本细节上付出更多的耐心和努力。毕竟,在当今世界多文化并存的环境下,对各文化进行清晰准确的阐述是译者不可推卸的责任。

Baker, M.2000.InOtherWords:ACourseBookonTranslation[M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

Bhabha,H.K.1994.TheLocationofCulture[M].London: Routledge.

Newmark,P.2001.ATextbookofTranslation[M].Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press.

Schleiermacher, F.1992.On the different methods of translating[C]// A.Lefevere (ed).Translation/History/Culture.London: Routledge.141-166.

Venuti, L.1995.TheTranslator’sInvisibility:AHistoryofTranslation[M].London and New York: Routledge.

白先勇.2010.台北人[M].桂林:广西师范大学出版社.

黄 云.2013.文学世界中的典雅与错乱——试析京派文学与海派文学之异同[J].赤峰学院学报(哲学社会科学版)(9): 123-124.

邱懋如.1998.文化及其翻译[J].外国语 (2): 19-23.

万宝林,陈 叶.2007.鲁迅翻译思想的文化视角——也谈宁信而不顺[J].中华文化论坛 (1): 94-99.

王东风.1997.文化缺省与翻译中的连贯重构[J].外国语 (6): 55-61.

(责任编辑 侯 健)

通讯地址:CV4 7AL 英国 华威大学英语与比较文学学院

H059

A

2095-5723(2015)04-0074-06

2015-09-27