我国高校职业年金会计核算方法探讨

任宏智,王桐岳,郑宇梅

(河北工程技术高等专科学校,河北省沧州市浮阳南大道6号 061001)

2012年4月,《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(以下简称《意见》)的颁布为事业单位改革拟定了“进程表”,“基本养老保险+职业年金”的事业单位养老金模式已见雏形。高校职业年金属于公职人员补充养老保险的概念范畴,与企业年金既有联系又有区别,具有自身独特的发展规律。怎样建立一个科学合理的高校职业年金制度并有效的进行会计核算对于政府、高校及其教职员工而言是一个全新的命题。

1 我国高校职业年金会计核算研究的背景

1.1 退休金“双轨制”的破除已势在必行

退休金“双轨制”是计划经济向市场经济转型期的特殊产物,双轨制下由于企事业单位在统筹办法、支付渠道和享受标准上的“双轨”导致企事业单位养老金标准差距大约是3~5倍。它的不合理性、不合法性已经到了非解决不可的时候。2014年12月23日,国务院副总理马凯在代表国务院向全国人大常委会作报告时表示,并轨方案已经国务院常务会议和中央政治局常委会审议通过。倍受诟病的退休金双轨制即将成为历史。

1.2 我国高校职业年金的会计核算尚存制度空白

我国高校职业年金的会计核算制度较之企业年金的会计核算制度还很不健全。2013年1月1日国际财务报告准则修订了IAS19《雇员福利》,我国会计准则依据与国际准则保持同步的原则,颁布了《职工薪酬》(CAS9(2014)),并于2014年7月1日生效。CAS9(2014)在一定程度上克服了CAS9(2006)实施以来的诸多问题,规范了离职后福利(企业年金)的会计处理。为企业年金的规范核算提供了制度依据。对于我国高校而言,为了适应财政预算改革和高等学校经济业务发展需要,进一步规范高等学校的会计核算,提高会计信息质量,财政部根据《中华人民共和国会计法》和《事业单位会计准则》(财政部令第72号)颁布了《高等学校会计制度》并已于2014年1月1日起实施。遗憾的是现行的高校会计制度并未过多涉及高校职业年金的核算。

1.3 我国高校职业年金会计核算研究的现实意义

高校虽属于事业单位,但教师法中有关薪金待遇不低于公务员水平的法条并未得到充分有力的执行,有的高校教师工资确实不高。在这种情况下如果高校教师参加全国统一的城镇职工基本养老保险制度,那么其待遇水平必然会进一步下降。而职业年金制度,是基本养老保险待遇的有力补充,作为弥补“双轨制”取消后高校退休人员待遇下降缺口的关键举措,它的实施可以消除教职工的疑虑,是关系到高校养老制度改革乃至全国养老保障体系改革成败的大事,因此高校职业年金制度的建立已势在必行[1]。在高校职业年金制度的建立已势在必行的当下,弥补高校职业年金会计核算制度空白的探讨研究就显的尤为迫切。

2 我国高校职业年金会计核算的方法选择

2.1 目前企业以设定提存计划方式建立职业年金的特点

企业设定提存计划是为每个计划参与者提供一个个人帐户,单位每期根据公式向参与者个人帐户提存资金,参与者也向其个人帐户缴纳工资额度的一定比例或一定金额,但对于参与者未来将收到的退休福利没有规定。设定提存企业年金计划的会计处理比较简单,单位在每一期间的义务是提存规定的金额[1],因此,在计量企业年金成本和负债时不需要精算假设,也没有精算利得和损失产生的可能性。此外,对于职工提供服务的会计期末以后一年内到期的设定提存债务,计量时不必折现。

2.2 目前企业以设定受益计划方式建立职业年金的特点

企业设定受益计划是计划参与者在退休后可以从企业收到设定金额的退休金福利,设定受益金额是参与者服务年限、退休时报酬水平或其他因素的函数。设定受益计划的会计处理比较复杂,具体为:

(1)计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间;

(2)把义务金额归属于职工提供服务的期间,予以折现,以确定收益计划现值和当期服务成本,计入当期损益或资产成本;

(3)设定受益计划存在资产的,确定受益计划净负债或净资产,即受益计划净负债或净资产=设定受益计划义务现值-设定受益计划资产公允价值;

(4)根据服务成本与设定受益计划净负债或净资产的利息净额之和,确定应当计入当期损益的金额;

(5)重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动(精算利得或损失),计入其他综合收益,且在后续不允许转回至损益。

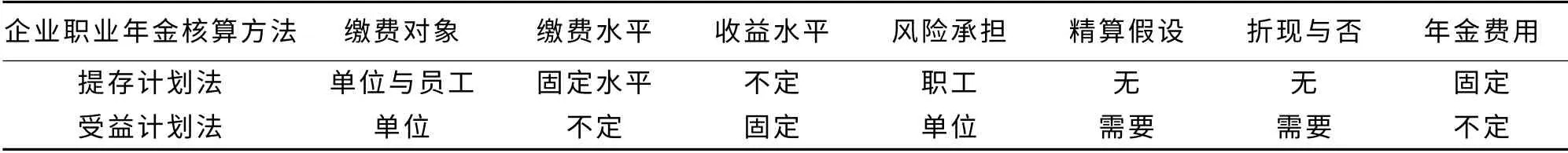

职业年金提存计划与受益计划特点对比如表1所示。

表1 提存计划与受益计划方式特点对比

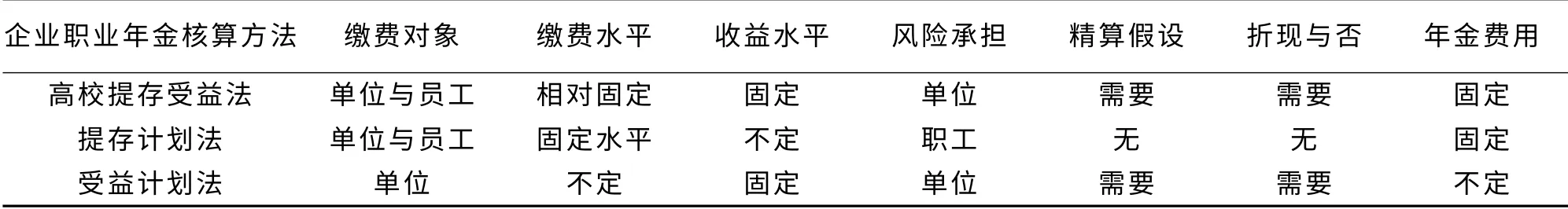

2.3 适合我国高校的职业年金核算方法——提存受益法

目前我国事业单位分为行政性、事业性和生产经营性三大类,行政性事业单位划归行政机构,生产经营性事业单位转制为企业。学校所属的公益性事业单位又分为不能或不宜由市场配置资源的公益一类,可部分由市场配置资源的公益二类,高校即属公益二类。《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》要求:“对公益一类,根据正常业务需要,财政给予经费保障;对公益二类,根据财务收支状况,财政给予经费补助,并通过政府购买服务等方式予以支持。”高校职业年金在所获得的财政支持上并不能等同于公务员及行政性事业单位的职业年金,应有别于公益一类事业单位。高校职业年金属于公职人员补充养老保险的范畴,财政应履行其雇主的职责。为保障我国高校教职工的切身利益,职业年金的建立应有其自身的特点。我国高校应建立符合自身特点的职业年金计划,其计划特点应符合表2所示的预期。

表2 我国高校职业年金特点预期

鉴于我国高校规模不一、行业性较强的特点,单独建立职业年金所面临的复杂流程和较高的成本都是无法承受的,采用集合计划可以获得大规模运作带来的规模经济效益和外部经济效应,降低管理成本,便于计划内高教人才的流动。对于少数规模较大、教职工人数较多的高校,可以单独建立自己的职业年金计划。因而高校职业年金应该以集合计划为主体,单一计划为补充。为便于高校教职工计算,应力求缴费水平和收益水平相对固定。为确保缴费资产保值增殖要有限度有条件的引入精算假设和折现进行计算。

3 我国高校职业年金在提存受益计划法下的会计核算举例

3.1 我国高校职业年金应着力覆盖的范围

高校最核心的财富是人才,怎样更好的引进人才,留住人才是高校生存发展的重大课题,有效的高校职业年金的制度设计是解决这一问题的关键。考虑到基本养老保险中已有的缴费水平,高校职业年金覆盖的人员应为与高校有长期劳动合同的全部人员,不包括兼职和临时职工,也不包括未与高校订立劳动合同但由高校正式任命的人员。这些人员在高校短期薪筹中核算。这样能真正发挥财政对高校职业年金的补贴作用,减少高校职业年金的建立成本和运营风险。

3.2 我国高校职业年金建立的资金来源

我国高校职业年金的资金来源应该全面纳入财政预算管理。职业年金在实施方面的强制性覆盖和经费来源中的财政支持应得到立法的保障,与企业年金(企业的补充养老保险)自愿建立和经费来源于利润和个人缴费有根本性的区别[2]。这也是公职人员雇佣关系的特殊性(共同的雇主是国家)和经费来源的特殊性(财政拨款)决定的。虽然我国目前高等学校办学资金来源已转变为“财、税、费、产、社、基、科、贷、息”九个渠道筹措经费的新格局,但由于双轨制的历史问题,高校从未缴过养老保险,并轨后资金差额巨大。在这种情况下,以非财政资金构建高校职业年金体系几乎是不可能的,所以,在高校职业年金制度建立的前期,财政的扶持尤其重要。只有这样才能保证制度真正建立起来。当然,经过一个时期的财务缓冲和年金运作增值,财政支出应该会有一个逐渐递减的过程。据专家估计,这个缓冲期大约需要20年,因此财政一般预算对高校职业年金的补助方式可以考虑采取“前端补助,后端自动平衡”的模式。这种模式既有利于防止财政承担的责任无限扩大,又有利于在推动高校职业年金制度上实现财务的良性循环和可持续发展。

3.3 通过确定的职工职业年金个体替代率计算高校职业年金缴费率

正确计算职业年金缴费率是高校提存受益职业年金会计核算的前提。缴费率取决于职工职业年金个体替代率、退休职工的平均余命、预期投资收益率、工资增长率和缴费年限。高校设定提存计划职业年金缴费率的计算方法是,根据收支平衡原则,让计算的某退休职工在职时职业年金缴费积累额在退休年初的终值与计算的该退休职工职业年金领取总额在退休年初的现值相等,然后根据确定的职业年金个体替代率、退休职工的平均余命、预期投资收益率、工资增长率和缴费年限等,求出该职工职业年金缴费率[3]。

职业年金个体替代率就是职工退休后职业年金年领取额与其退休前一年工资的比值,即:

式中:Ti是职业年金个体替代率;cr是缴费率;r是职业年金预期投资回报率;a是参加工作年龄;b是退休年龄;gy是平均工资增长率;Wa是参加工作第a年年初的工资;Q是职业年金年领取额;eb是退休余命。

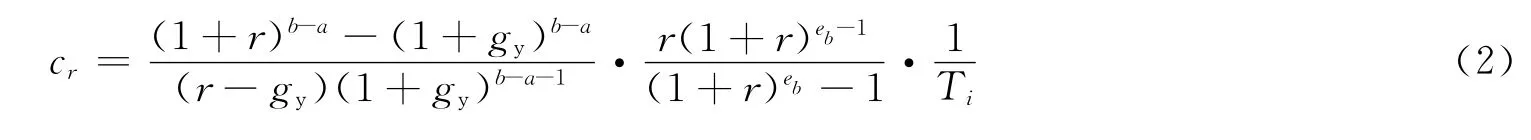

当r≠gy时,化简得:

cr即为职工职业年金缴费率。

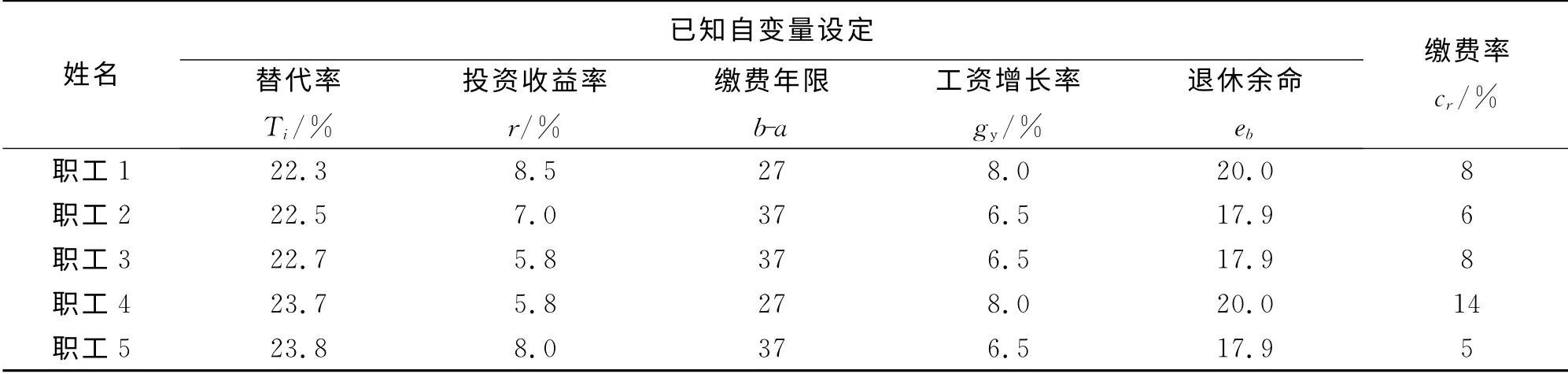

表3给出了高校教职工在不同情况下计算出的职业年金缴费比率。

表3 高校职业年金缴费率计算表[1]

在实务中财务人员可以根据不同教职工的收入乘以其各自不同的职业年金缴费率计算出其应缴纳的职业年金,之后按岗位不同分别借记教育事业支出、科研事业支出、行政管理支出和后勤保障支出下的基本支出-工资福利支出-职业年金;贷记零余额帐户用款额度等。

[1] 企业会计准则第9号——职工薪酬[EB/OL].(2014-01-27)http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201401/P020140129581324496497.pdf.

[2] 封铁英,戴超.公益服务类事业单位养老保险基金收支预测与政策仿真——基于养老保险制度参数的优化设计[J].中国软科学,2010(11).

[3] 姜爱林.事业单位养老保险制度改革的基本状况、制约因素与破解对策研究[J].高校社科动态,2010(4):38-46.