西方结构主义叙事模式批判

○ 孙绍振

西方结构主义叙事模式批判

○ 孙绍振

一、西方叙事模式的静态和情感的动态的矛盾

比所谓“陌生化”这样肤浅的“理论”,更为深刻一些的论者,不满足于这样的表面性,他们转向了情节结构的概括。俄国形式主义者的先驱弗拉基米尔·普洛普研究了100篇俄国民间故事,发现每一个故事中的主人公及其一系列行为,虽然各不相同,却是由一些基本要素构成的,这些要素(他叫做“功能”)不但是相同的,而且其后果也是一致的。基于此,他把俄国民间故事分成31种模式。例如1.沙皇赐给一名英雄一只雄鹰,雄鹰驮着他去到另一个王国;2.一位老人送给苏森林一匹骏马,这匹骏马驮着苏森林去到另一个王国;3.巫师给了伊凡一只船,小船载运伊凡到另一国度;4.公主给了伊凡一个指环,从指环中跳出一个年轻人背负伊凡至另一个国度。尽管身份不同,但是,主人公凭借特殊手段去往异地却是一样的,等等。普洛普得出的结论是:1.人物的功能在童话中是稳定的、不变的因素,它如何实现,由谁来实现,没有关系,功能构成童话的基本要素;2.童话已知的功能数量是有限的;3.功能的次序总是一致的;4.就结构而言,童话都属于一种类型。他从民间故事中分析出来的人物类型,至少有七种,可以适用于其他媒体。第一种是反派(villain恶棍),和英雄(或者译“主人公”)人物对抗的。第二种是奉献者,给予英雄以神奇的物体的,第三种是协助者(helper)帮助英雄实现目标的。第四种是公主(princess)和英雄结婚,总是在追求探索之中。第五种,公主的父亲。第六种是协调者(dispatcher)帮助英雄出走。第七种是英雄或者牺牲者,追求者对奉献者作出反应,最后和公主结婚。①只要稍做变动,很多功能也适用于现代叙事——小说、戏剧、连环画、电影、电视节目。

这样的模式,明显是没有任何生命的肤浅的描述,却引来了不少的追随者,如格雷玛斯(Algirdas Julien Greimas 1917-1992)、科凯、热拉尔·热奈特等。尽管西方文论享有高度的话语霸权,但是实践却是更严峻的裁判官。把这样的模式用之于小说或者其他叙事形式,显然是带着机械、空想的性质。第一,这完全是脱离了内容(人与人的心灵活动)的公式,与文学的审美价值脱节,把形象抽象化,是文学的大忌。第二,这样的归纳是不完全的,叙事模式是无限丰富的,就是把它弄到31种样式,也还是片面的,而且,文学创作并不是这样机械刻板,可以批量组装的。普洛普没有意识到,

就是同样的要素,由于情调、心境、个性、风格的不同,其艺术成就可能是相当悬殊的。很显然,要建构文学文本解读学,普洛普和格雷玛斯这种简陋而繁琐的公式,是应该废弃的。关于这一点,罗兰·巴特曾经清醒地这样说:

据说某些佛教徒依持苦修,最终乃在芥子内见须弥。这恰是初期叙事分析家的意图所在:在同一的结构中,见世间的全部故事(曾有的量一如恒河沙数);他们盘算着,我们应从每个故事中,抽离出它特有的模型,然后经由众模型,导引出一个包纳万有的大叙事结构(为了检核),再反转来,把这大结构放用于随便那个叙事。②

他批判结构主义寻求单纯统一模式,自然有道理,但是,他自己却陷入了繁琐。他把巴尔扎克的《萨拉辛》分成了561个阅读段。虽然得到许多慑于其权威的理论侏儒的喝彩,但是,却没有什么人追随,实践说明,理论越是繁琐越是自取灭亡。

就普洛普而言,他的不足还在于,作为学科理论,31种功能太复杂,失去了科学必要的简明性。如果说文艺理论讲真善美的话,那么学科理论的要求就是真简美。从哲学上来说,一分为二,虽然不全面,但是是可以操作的,因而被普遍接受。一分为三更全面,接受的范围就小一些。一分为四,一分为五,一分为六,全面性越是递增,可操作性越是递减。

格雷玛斯也许感到了这一点,试图另辟蹊径,以语义学建立起一套叙事结构法则。提出叙事是由显性的叙述层面(表层结构)与隐性的结构(深层结构)所组成。出于西方语言学在主谓宾,性数格,时态,语态等方面的变格、变位和丰富的文化传统,他把叙事的深层结构归结于类似于句法结构:把叙事结构的“行动元”(actant,或译行为体)叫做“主语”,人物的“行为”叫做“谓语”。不言而喻,这样的模式比之普洛普的模式似乎是更简明了,但是,却更为浅陋了。丰富复杂的故事,按季莫菲耶夫的开端、发展、高潮、结局,还有四个要素,在格雷玛斯这里,只剩下主语和谓语两个要素。这两颗芥子,无论如何也是纳不下大千世界恒河沙数的故事的。幸而,格雷玛斯按照“二元对立”的思想及其组织关系,又分别建立起“行动元模式”与“语义方阵”。二者被广泛运用于人类学、文化研究等相关领域。这对于文学文本解读学来说,不能否认有一定的参考价值,最主要的是,把叙事情节中的人物关系分成相辅相成的三组二元对立的成分,多少接近了文学作品的机制:

主体/客体

送信者/受信者

助手/敌手

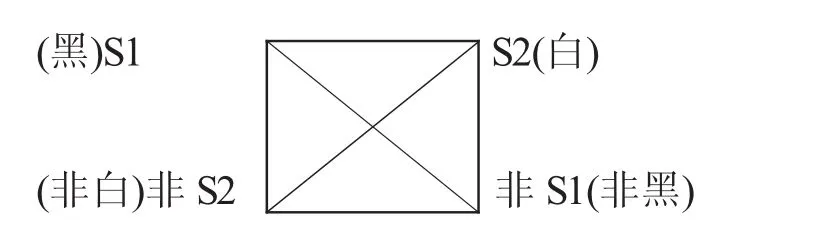

在此基础上,格雷玛斯在《符号学约束规则之戏法》中提出了深层概念模式的“符号方阵”(一译矩阵matrix):四个方位分别代表结构发展的四个不同阶段,这显然超越简单的二元对立,人物之间的关系有等值(全同)、全异(矛盾和反对)、交叉(全交叉和内交叉)蕴含、反蕴含、独立、内交叉、全交叉等等。他把“四项结构”中两组“二元对立”的四个概念,放在“逻辑方阵”的四角,构成了“X型语义方阵”(以“黑”“白”为例,以S为符号):

在这个“方阵”中,(S1)与(非S1)、(S2)与(非S2)为“矛盾关系”,(S1)与(非S2)、(S2)与(非S1)为“包含关系”,(S1)与(S2)为“反对关系”,(非S1)与(非S2)为“内交叉关系”。③用这样的模式来解读文

学作品比之把人物简单地分类正面反面,好人坏人要丰富得多。这对于文学解读来说,似乎是别开生面的,比之二元对立的分析方法要细致得多了。但是,这样的成系统的划分,与文学作品人物的内心丰富变幻相去甚远。

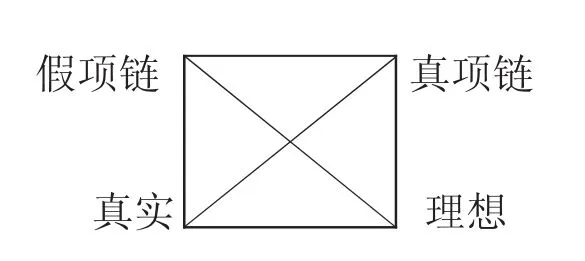

在叙事和戏剧作品中,最根本的特点就是人物是在环境、条件作用下不断变化的,根本不存在一个固定的X人物,反X,非反X人物。这是因为感情的特点就是“动”,故汉语才有“动情”“动心”“感动”“触动”“激动”诗大序则曰:“情动于衷”。在日常生活中其反面(无情)则为“无动于衷”。西方叙事学心劳日拙之败乃在其模式与情感的在根本性质和功能上的矛盾,把瞬息万变的情感纳入不管哪一种静态的框架之中,都只能是对情感的窒息,都是反艺术的。故在小说和戏剧中如果人物自身和人物之间的关系,一成不变,一见钟情,心心相印,生死不渝,那就是诗,那就没有性格,没有戏可演。李隆基和杨玉环在诗歌《长恨歌》的爱情中可以是超越时间、空间,甚至是超越生死的,但是在小说《太真外传》和戏剧《长生殿》中则要闹矛盾,情感要发生错位。杨玉环会因为吃醋而被送回家两次,又两次被迎归。并不是矩阵模式设想的那样正X和反X是永恒不变的,而是在一种条件下对对方是X(爱),在另一种条件下,则是反X(不爱),到后来,又变成了X(更爱)。而李杨两角色的生命就在于,二者的关系一直处于运动状态之中。格雷玛斯所说的二者蕴含,反蕴含,矛盾、交叉、等值(全同)并不是分别存在的,而是互相转化的。在叙事文学和戏剧文学中,人与人之间等值,全同,就是人物的性格的灭亡。在《红楼梦》中,林黛玉和贾宝玉,每时每刻都在非X,反X和非反X之间运动,叙事艺术的感染力源出于此。而薛宝钗呢?按格雷玛斯的模式,无论将之归到X,还是非反X中去,都可能扼杀其艺术生命。在《安娜·卡列尼娜》中,最初安娜不爱伏隆斯基,应该是X与非X的关系;后来爱上了,则转化为X1与X2的包含关系,再后来发生了矛盾,安娜用自杀来惩罚伏隆斯基,则转化为X与反X的关系。在这一点上,钱钟书在《围城》中说得最到位,恋爱时是一个人,等到结婚以后,才发现变成了另外一个人。叙事文学中人物的运动状态是永恒的,而所谓X、反X、非反X,则是僵化的符号,用在文本解读上,肯定是格格不入的。但是,我们一些学者却地运用这种僵化模式去硬套文学文本,以之解读《项链》。按“格雷玛斯语义方阵”,《项链》被表述为如下的方阵:

列出了这样的方阵,④不察于此种“方阵”并不能对文本的唯一性有任何的揭秘,有教授还据此而证明《项链》之情节为“环形结构者”。就算“环形结构”没有错误,也只是将之归类为大量同类结构之作品而已,对人物的艺术生命的唯一性,仍然没有丝毫触及。原因就在于论者满足于将无限丰富复杂的精神内涵纳入普遍的、机械的框架,其结果最多只是主观的生搬硬套。

事实上,女主人公玛蒂尔达原来是个追求虚荣的浅薄的女人,项链失落以后,不惜十年青春的代价,终于偿还了债务。变得异常艰苦朴素,表现出非同小可的坚强,以致于莫泊桑用“英雄气概”(英译本上是:horoism)来形容她。极端虚荣的女士,被逼迫到灾难性的境遇中,居然激发出如此坚强的意志,显出如此强烈的反差。她好像变成了另外一个人,可是这另外一个人,并不是别人,而是她自己,是她自己的心灵里所潜藏的自己冒了出来。这又不是人格分裂,而是有机统一的。统一的条件就是她什么都可以不顾,什么都可以付出,什

么都可以忍受,破产的风险,“未来的苦恼”“残酷的贫困”“肉体的苦楚”“精神的折磨”,都不在乎,惟一不能放弃的是他们的自尊:最不能忍受的是朋友把自己“当成一个贼”。一切的一切,都是为了把朋友的项链偿还,这就是她道德的底线。

正是这条底线把两个互相矛盾的方面有机地统一为一个人格的整体。一个人似乎变成了另外一个人,却更深刻地表现这个人。

所有这一切,都是格雷玛斯的符号方阵所遮蔽了的。而遮蔽了这一切,就遮蔽了小说的艺术生命。

老托尔斯泰说过:

有一个流传得很普遍的迷信,说是每一个人有所独有的、确定的品性。说人是善良的,残忍的,聪明的,愚蠢的,勇猛的,冷淡的等等。人并不是这个样子。我们讲到一个人的时候,可以说他是善良的时候多,残忍的时候少;聪明的时候多,愚蠢的时候少;勇猛的时候多,冷淡的时候少。或者刚好相反。至于说,这个人善良而聪明,那个人卑劣而愚蠢,那就不对了。不过,我们总是把人们照这样分门别类的。这是不合实际的。

人同河流一样,天下的河水都是一样的,每一条河都有窄的地方,有宽的地方。有的地方流得很急,有的地方流得很慢,河水有时澄清,有时混浊,冬天凉,夏天暖。人也是这样。人身上有各种品性的根苗,不过有时这种品性流露出来,有时那种品性流露出来罢了。

人往往变得不像他自己了,其实,他仍旧是原来那个人。⑤

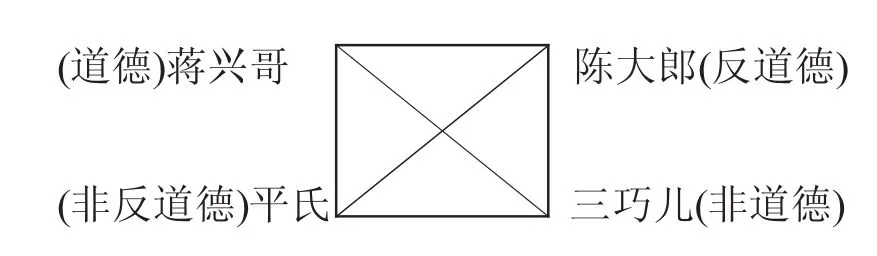

有学者在《人与故事》一书中,对《蒋兴哥重会珍珠衫》作了这样的图解:

这充其量不过是显示了一种贴近文本的描述的努力,对于文本作为一种艺术品,其深邃的奥秘,仍然是隔靴搔痒。这样说明性的描述对于精神含量在结构中如何得到升值,却毫无揭示。对于文学文本解读学来说,X和反X、非X、非反X,只是没有生命的符号骨架而已。有教授据此分析《祝福》,X、反X、非X、非反X地套用了一番,竟然得出结论说柳妈才是封建礼教文化的代表直接导致了祥林嫂的死亡。这真可谓种下的并非是龙种,收获的肯定是跳蚤。其实,《祝福》最深邃的特点乃是祥林嫂的死亡是没有凶手的,真正的凶手乃是一种对于寡妇的荒谬的、野蛮的成见,这种成见之所以能杀人,就是因为它存在于鲁镇每一个人头脑中,被当成天经地义的准则。

结构主义不管怎样改进,也只是概括某种共时性的公式,并没有把评价其优劣作为自己的任务。这一点连罗兰·巴特都意识到了。但是,罗兰·巴特的“评价”只是把文本分成两类:一是多义的、开放的、不断再生成的,意义不确定的“可写性文本”;二是单义的、封闭的、供消费的、意义固定性的“可读性文本”。他认定所有的古典作品,都是封闭的“可读性文本”。但他的《S/Z》所选择的却是巴尔扎克的《萨拉辛》,则是最古典的,也就是被他认为最封闭的、单义的,然而他的评价却用了几百页,事实上是无结论的、再生式的。⑥罗兰·巴特的自相矛盾并不重要,重要的是,他的这种“评价”是没有标准的。

不管普罗普、格雷玛斯还是罗兰·巴特有多么大的区别,从方法论来说,他们不约而同地采取了孤立地研究叙事文体的方法,而忽略了叙事文体和抒情、戏剧文体之间的关系,特别是它们之间的差异、矛盾和在一定条件下转化的关系。如果他们充

分考虑到罗蒂的关系主义的精神,则不至于如此粗疏。

这就注定了文学解读的有效性,不仅仅取决于文学形式的模式,而且取决了文学内在价值。这涉及到文体、历史、流派、风格、语言,尽管这种规范和准则是开放的,解密是历史性的、不断深化的,有其继承的脉络的,但是,格雷玛斯和罗兰·巴特,对此却不屑一顾。

要解读文本的唯一性,对于西方诸如此类的理论怀着期待,本身就是找错了对象。

文学的解读学的目的:第一,是文学感染力唯一性的奥秘,而不仅仅是对于文本的概括和描述;第二,是文学文本感染力的高下构成的原因,而不仅仅是结果;第三,是对具体的、特殊的、个别的文本的感染力的解密,不是一般原理的概括;第四,如果可能,还应该揭示文学创作的具体操作,而不是从理论到理论的演绎。从这个意义来说,到目前为止,正如李欧梵先生所说,当下西方前卫文论还没有一个流派能够胜任解读具体文学文本的任务。⑦

二、对情节因果律的补充:假定的情境和特殊情感

既然西方当代文论不能提供有效的资源,作为我们演绎的前提,唯一的出路,就是从文本的历史和现状中,重新进行逻辑的和历史的梳理,必要时,直接进行第一手的概括,在此基础上,建构文学文本解读学。当然,在此过程中,也不排除对西方某些富有启发的理论资源加以批判的吸收。

就情节而言,西方传统的理论,从古希腊以来,并不缺乏宝贵的遗产,这就提供了可靠的台阶。亚里士多德早在《诗学》中,对悲剧就分析出情节(“动作”“行动”)就是一个“结”和一个“解”,当中还有一个“突转”和“发现”。“结”就是结果,“解”就是“原因”,而“突转”,就是从结果的谜,到原因的“发现”。⑧《诗学》第九章说:“如果一桩桩事情是意外发生而彼此间又有因果关系,那就最能产生这样的(按:引起恐惧与怜悯之情)效果。这样的事情比自然发生,即偶然发生的事件更为惊人。”⑨应该说明的是,这个说法,到了20世纪初,关于情节因果,俄国形式主义者另有一说,他们把这里所说的故事称之为“本事”(俄语:法布拉),情节叫做“休热特”。而要使本事、素材,变成情节,就要进行“陌生化”。至于如何陌生化,似未见系统论述,只是在论述情节时有些值得重视的见解,本人1986年就提出情节的构成乃在将人物“打出常规”使人物情感“错位”。因而,在学界同样没有引起重视。倒是一个英国作家福斯特(1879-1970)在《小说面面观》中把这个意思说得很通俗,他认为故事就是按时间顺序的陈述。他举例说,国王死,王后随之也死了,这是故事,还不能算是情节。情节则蕴含着因果关系,如国王死了,王后也死了。原因是,因为悲伤过度,这就是情节了。⑩也许,这就等于回答了如何陌生化的问题,因而在世界理论界颇有影响。

当然,福斯特的理论,并未真正解决陌生化的问题,仍然有质疑的余地。从理论上来说,并非一切有因果关系的故事,都可能是具有文学性的陌生感。拘于理性的实用因果,就很难有多少文学性。例如,国王死了,王后也死了,原因是得了癌症,这样的

因果关系构成的情节,就不能说是及格的情节。须要明确的是,艺术的陌生化因果,不是一般的因果关系,而是:第一,情感的因果关系;第二,特殊的不可重复的情感因果关系;第三,更重要的是,这种因果关系,不是事实的,而是假定的。如在《武松打虎》中那样,只有假定武松不被老虎吃掉,才能把人物内心潜在的情感因果暴露出来。

《范进中举》原始素材出自《广阳杂记》袁氏“神医”故事。主旨乃心理疾病非药石可治,当以心理方法(死期将近)治之,情节之因果性属于实用价值,而《范进中举》成为文学不朽经典之原因则不然。第一,胡屠户之一记耳光治愈范进之疯病,为超越实用价值之情感审美因果。第二,进入了与素材不同的假定境界,才能突出特殊的情感因果。胡屠户平时对范进的物质优越感在中举以后的范进面前变成了精神自卑感和人身依附的自豪感。如果用格雷玛斯的模式则无从解读,胡屠户自己一下子,从X变成了反X。胡屠户和范进的关系,又从反X变成反反X。第三,这种自相矛盾聚焦在现场、转化之荒谬感,构成喜剧性,他的公然自我否定,坦然的自吹,自鸣得意,使得他并不显得十分可恶,反而有点如评点家所说“妩媚”可爱。最后,与范进之母由大悲到大喜而暴亡,形成双重喜剧性,乃是对中国小说大团圆结局之突破。

要解读出这样的个别性、不可重复性的情节因果,不但西方当代文论,甚至我国的古典文论,都没有现成的资源。唯一的出路就是从叙事作品历史和现状进行直接概括。这里最为震撼的是:胡屠户一反常态,变成了另外一个人,范进之母从大悲之痛,变成大喜之亡。如此这般的情节,有什么特殊规律在起作用呢?答案就在文本之中,在一望而知的情节之中有一望无知的艺术奥秘。这就需要我们对之进行第一手的概括。此时,就不能不把什么X、反X、非反X丢开,甚至把因果也暂时放在一边,从感情的直观进行原创的概括。

注释:

①V.Prott,Morphologyofthe Folk,Austin University,ofTaxes Press,1968,pp.21-23.

②罗兰·巴特著,屠友祥译:《S/Z》,上海人民出版社2000年版,第55页。

③④参见黄卫星:《叙事理论中的“语义方阵”新探——兼论学术界对“语义方阵"的误用》,《江西社会科学》2008年第11期。

⑤列夫·托尔斯泰:《复活》,人民文学出版社1979年版,第262—263页。(汝龙译文略有不同)。

⑥此观念得益于赵毅衡编选:《符号学文学论文集》,百花文艺出版社2004年版,第551页。

⑦李欧梵:《世纪末的反思》,浙江人民出版社2002年版,第274-275页。

⑧亚里士多德:《诗学》,伍蠡甫主编:《西方文论选》,上海译文出版社1979年版,第60页。

⑨亚里士多德:《诗学·诗艺》,人民文学出版社1984年版,第31页。

⑩福斯特:《小说面面观》,花城出版社1984版,第75-76页。

(作者单位:福建师范大学文学院)

责任编辑 马新亚

- 文艺论坛的其它文章

- 以客观之心 写军队生活