“副文本”视阈下的《沫若译诗集》版本探究*

何 俊

(西南交通大学 外国语学院德语系,四川 成都 610031)

作为一名成就斐然、译作等身的翻译家,郭沫若在诗歌翻译方面的贡献尤其令人瞩目。他不仅在理论层面上提出了“风韵译”的主张和“诗人译诗”、“以诗译诗”的准则,而且翻译出大量耳熟能详的外国诗歌。根据研究者的相关资料统计,截至1959年三五月间《英译诗稿》编译完成,郭沫若共译诗238首,涉及英、美、德、俄、印度等八个国别的诗人诗作。郭沫若的早期译诗起初是发表在各大文艺期刊上,后来又编纂成单行本发行,比如第一部译诗集《鲁拜集》1924年1月由上海泰东书局付梓,其后又有1926年3月同在泰东书局初版的《雪莱诗选》、1929年10月初版的《新俄诗选》等,1927年10月上海创造社出版部初次发行的《德国诗选》也收录了出自郭沫若之手的大量译诗。

不过,收录郭沫若译诗最全面、最集中的集子还是《沫若译诗集》,读者也最能从这个选集窥见郭沫若来自各个不同时期、对各国诗人诗作的翻译风貌。作为郭沫若译诗的精华辑录,《沫若译诗集》自初次发行以来又有多个不同的版本,其收录内容及编排形式也不尽相同:有些版本摈弃了不少佳作名篇,有些版本则直接删掉了译诗的序跋等颇具重要意义和价值的“副文本”。在“副文本”的视阈下比较甄别这些版本的异同并探究这些“副文本”的作用,正是本文的意图所在。

一、《沫若译诗集》的不同版本

《沫若译诗集》的最早版本于1928年5月由上海创造社出版部发行,为创造社世界名著选第十种,目次4页,正文130页。1929年11月由上海乐化图书公司再版,目次和正文页数不变。1931年4月上海文艺书局再版,目次和正文页数仍然保持不变。1947年9月上海建文书店出版的《沫若译诗集》则有了较大变化,目次增加到9页,其中在正文前又增加小序两页,从目次和正文页数的增加不难推断出收录译诗的数量也有了大大的增加,正文页数几乎翻了三倍,增至398页。有资料提及《沫若译诗集》还有1947年南国出版社发行的一个版本,遗憾的是,因资料所限笔者未见此书。

1953年6月,上海新文艺出版社根据1947年建文书店版重印,完全保留了其目次、译诗数量及正文前面的小序。鉴于这部译诗集颇为畅销,次年上海新文艺出版社又重印了五次,隔了一年该社重印到第七次,足见这部译诗集在读者群体中受欢迎程度之高。然而,1954和1955年的重印本删除了1953年版的整个《新俄诗选》部分,故而正文只有277页。1956年7月北京人民文学出版社推出《沫若译诗集》的另一个“简化”版本,正文只有159页。相比起来,这个版本的畅销程度远远不及上海新文艺版,仅在次年进行了第二次印刷,之后便销声匿迹,直至今日也没有再版。以下为《沫若译诗集》各个版本的书影:

《沫若译诗集》虽然历经多家出版社的多次再版和重印,但其最主要版本有三个,即早期创造社版、中期上海建文书店或新文艺(1953年)版及近期人民文学版。早期创造社版共收录13位诗人的33首诗歌,其目次如下:

● 伽里达若一首(秋)

● 克罗普遂妥克一首(春祭颂歌)

● 歌德诗十二首(湖上、五月歌、牧羊者的哀歌、放浪者的夜歌(二首)、对月、艺术家的夕暮之歌、迷娘歌、渔夫、掘宝者、暮色、维特与绿蒂)

● 席勒一首(渔歌)

● 海涅四首(悄静的海滨、归乡集第十六首、SERAPHINE第十六首、打鱼的姑娘)

● 施笃谟三首(今朝、林中、我的妈妈所主张)

● 赛德尔一首(白玫瑰)

● 希莱特一首(森林之声)

● 维尔莱尼一首(月明)

● 都布罗柳波夫一首(死殇不足伤我神)

● 屠格涅夫五首(睡眠、即兴、齐尔西时、爱之歌、遗言)

● 道生一首(无限的悲哀)

● 葛雷一首(墓畔哀歌)。

以上译诗由上海建文或新文艺(1953年)版全部收录,另外除增加了不少译诗的序跋外,还增加了以下译诗:

● 雪莱诗选:雪莱八首(西风歌、欢乐的精灵、拿波里湾书怀、招“不幸”辞、转徙二首、死、云鸟曲、哀歌)

● 鲁拜集:莪默·伽亚谟百〇一首。

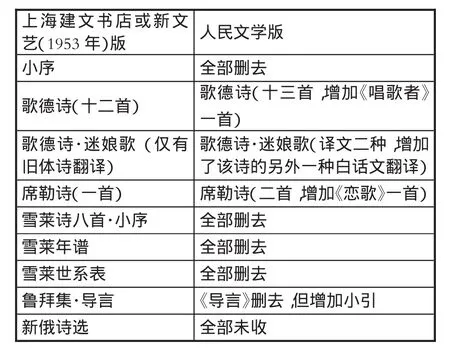

与上海建文书店或新文艺(1953年)版相比,人民文学版的变动如下:

二、“副文本”理论

“副文本”(paratext)这一概念最早由法国当代著名文学批评家热拉尔·热奈特(Gérard Genette)在上个世纪70年代提出,后来土耳其学者Tahir-Gürçaglar和 IÇıklar Koçak 做了更深入的推进研究。热奈特还对副文本进行了进一步的分类,包括两大次类型副文本:其一为边缘或书内副文本,即所谓的peritext;其二为后或外副文本,也就是epitext。前者包括诸如作者姓名、书名(标题)、次标题、出版信息(如出版社、版次、出版时间等)、前言、后记、致谢甚至扉页上的献词等;后者则包括外在于整书成品的、由作者与出版者为读者提供的关于该书的相关信息,如作者针对该书进行的访谈,或由作者本人提供的日记等等。热奈特所作的副文本研究主要包括13个类型,即出版商的内文本、作者名、标题、插页、献辞和题词、题记、序言交流情境、原序、其他序言、内部标题、提示、公众外文本和私人内文本。另一学者埃尔拉夫对“副文本”做了类似解释和界定:“副文本是指围绕在作品文本周围的元素:标题、副标题、序、跋、题词、插图、图画、封面”。

“副文本”理论本属文学理论,与诗学联系紧密,这一概念自提出后也主要用以研究文学文本。但因为文学和翻译之间自古以来存在相互依托、千丝万缕的紧密联系,所以主要用于研究文学文本的“副文本”完全可以名正言顺地成为翻译研究的有机组成部分。诚如IÇıklar Koçak所说,“副文本对于翻译研究来说有至关重要的意义,因为副文本是将作者、译者、出版商和读者联系起来的重要纽带”。副文本直接与正文本构成一种“互文性”,“副文本”内容分散在正文周遭,起到了完善文本意义底蕴、拓展文本意义空间的解释性效应,丰富并延长了整个文本。由此,热奈特将之比喻为“门槛”、“前厅”,是通向正文不可规避的途径,其有关“副文本”的经典著作题为《副文本:阐释的门槛》(Paratexts:Thresholds of Interpretation),恐怕正因如此。热奈特副文本理论的深远启示在于:不经过门槛径直走进室内是不可能的;不经过副文本,直接进入文本正文研究同样也是莽撞的。多元系统翻译理论和描述性翻译研究的领军人物之一吉迪恩·图里(Gideon Toury)则把译作中译者自身的陈述(statementsmade by translators)视为重构翻译规范的重要超文本(extratextual)资源,这里译者本人的表达就应该包括各种序跋、甚至译者附加的译注等“副文本”。“副文本”理论经译介传入国内以后,近年来以它为依据或视角来探讨翻译问题的研究也有上升和扩展的趋势。

三、作为“副文本”的译诗序引

作为“副文本”重要的组成部分之一,译作序跋的价值不容小觑。关于序跋前言等副文本的重要性,国内外还有不少学者和翻译家都有所谈及。余光中认为:“一本译书只要够分量,前面竟然没有译者的序言交代,总令人觉得唐突无凭。”而王宏志提到,在文本外干预读者反应的办法,最明显莫过于译序中的种种说明。

1947年8月27日,郭沫若为即将重新结集出版的《沫若译诗集》写了一篇“小序”,留下了总结性的一笔:“这些译诗大抵是按着时代编纂的,虽是翻译,从这里也可以看出我自己的思想的变迁和时代精神的变迁。”纵观郭沫若留下的译诗,其中也许存在他自己所说的现象,“并不是都经过了严格的选择,有的只是在偶然的机会被翻译了”,但在整体上仍反映了郭沫若的翻译和文艺思想乃至创作观念,一定程度上也表现了不同时期的文化语境及其变化。《小序》说明编纂此集的经过,并提供了自己未能收集到的译诗的篇目,比如经过严格选译但文稿遗失殆尽的惠特曼的《草叶集》抄译、泰戈尔诗歌选译,另有余文炳从歌德的“教育小说”(或称“发展小说”,“成长小说”)《威廉·迈斯特的学习时代》摘译出来的小说《迷娘》,那里面有好几首诗也经过了郭沫若的改译,他在《小序》中表示希望有可能把其中的译诗也收录进来。《小序》最后还表达了对译诗集格式设计者楼适夷的致谢。

除了整本书的序言,很多单篇或多篇译诗前也有专门的小序,一般是用三言两语简单介绍原作者及其主要作品,有的还介绍了原诗的产生时间、地点甚至产生背景或创作缘由。有时甚至还会对比说明原诗形式与译诗形式,其中间或还含有自我评价的成分,字里行间可以窥见比较文学的痕迹。比如在雪莱《招“不幸”辞》的小序里写道“最宜以我国骚体表现···今一律译为四行”,这样的“副文本”无不体现着对接受者负责、引领接受者欣赏品鉴的读者态度。《葛雷诗一首》的译序收尾处则劝通晓英文的读者去读原作,除了传统的谦逊之礼使然,恐怕也有译者对待翻译尤其是译诗的态度暗含其中,这让人很容易联想起罗伯特·弗罗斯特(Robert Frost)断定诗歌不可译的名句“诗者,译之所失也(Poetry is what gets lost in translation)”。当然,这并不意味着通晓外文之人读译作就毫无作用,即使是对那些懂外语的人来说,借鉴外国诗歌的翻译文本仍然是一条便捷之途,因为“西方文学对中国文学创作的影响主要是通过翻译的中介而实现的,就是那些西文修养很好的人,借鉴译文仍然不失为一种学习的很方便的途径”。《雪莱八首》的《云鸟曲》前的小序中写道,“拙译已见《三叶集》中,该书标点字句错乱太多,今加改正,再录于此。译文亦有改润处”,寥寥数语再次体现了郭沫若关怀读者、从读者接受角度出发的读者态度。

《雪莱诗小序》高度评价了雪莱的人品、诗品和成就,并把他与西汉末年的诗人贾谊相提并论,关联点是英年早逝而成就斐然。其后“以诗比风”,按照风力的强弱列举了“拔木倒屋的风(Orkan)”、“震撼大树的风”(Sturm)“震撼小树的风(Stark)”“动摇大枝的风(Frisch)”“动摇小枝的风(Maessig)”“偃草动叶的风 (Schwach)”“不倒烟柱的风(Still)”,之后又说“雪莱的诗风也有这么种种”,凸显了雪莱诗歌艺术的多样性。值得注意的是,以上附注的外语词汇皆为德语,与中文的对应也比较得当,再次显示了郭沫若德语知识的熟稔和精通。小序还用诗性充盈的、炽热如火的语言倾诉了自己对雪莱的热爱“:男女结婚是要先有恋爱,后有共鸣,先有心声的交感。我爱雪莱,我能感听得他的心声,我能和他共鸣,我和他结婚了。——我和他合而为一了。他的诗便如像是我自己的诗。我翻译他的诗,便如像我自己在创作的一样。”这类文字很有感染力,颇有引领和导向读者类似感悟的功能,而且与郭沫若有关译诗的翻译思想切合得天衣无缝,即所谓“诗的翻译应是译者在原诗中所感得的情绪的复现”。

《雪莱诗小序》也透露了自己的翻译主张,“译雪莱的诗,是要使我成为雪莱,是要使雪莱成为我自己。译诗不是鹦鹉学舌,不是沐猴而冠”。这里强调译者必须与原作者“合体”,再次彰显了郭沫若的翻译尤其是译诗态度,即强调译者的个人主观能动性、创造性和鲜明而强烈的主观情绪,把翻译这一常被误认为“步人后尘”、“拾人牙慧”的工作提高到与自我创作对等的位置。“风韵译”也是郭沫若译诗序跋所含观念的一个重要内容,他并没有停留在“译”本身,而总是将翻译与有关诗歌的认识联系在一起,背后总有着促进诗歌创作的现实意图。正因为总包含着促进创作的意图,郭沫若的译诗才处处体现出对诗歌内部“风韵”的注重。由此可见,翻译“副文本”确实是了解译者翻译观念和态度的重要途径,是译者翻译思想的重要载体。

另外郭沫若在《雪莱诗小序》中还阐述了自己对诗歌形式的看法,比如“韵体散体他根本是诗”,“诗的形式是sein(“是”,笔者注)的问题,不是sollen(“应是”,笔者注)的问题”,又说“···诗流露出来形似古体,不必是拟古;···诗流露出来破了一切的既成规律,不必是强学时髦”等,最后总结“体相不可分”的“一元论”诗歌精神是亘古永恒的。这些颇有见地的论断围绕新诗的形式展开,体现了郭沫若有关新诗形式与内容紧密联系、不可分割的主张,同时又特别强调新诗的形式应该而且可以多元化,不啻为新的诗学宣言。纵观郭沫若毕生的诗歌创作和翻译实践,也与其多元化的诗歌形式的观念切合。他的诗歌创作形式多种多样,从不拘囿于任何一种,涉及旧体诗词(五言、七言、填词等)和新体诗(包括散文诗),另外还包括与正体诗有着明显区别的“异体(或曰别体)诗”。就诗歌翻译而言,又分为语内翻译(intralingual translation)和语际翻译(interlingual translation)两种:前者指的是一种语言内部的翻译,比如郭沫若在《卷耳集·屈原赋今译集》中曾把四十首诗经歌谣翻译成了现代汉语,在致宗白华的信函中把李白的《日出入行》译成新体诗;而后者指的是不同语言之间的迻译和转换,郭沫若大量的外国诗歌翻译就属于此类,在此他运用了丰富多彩的形式。比如他在翻译诗剧《浮士德》时为了适应原著诗体的多种变化,把传统五言、七言、自由诗、歌谣体甚至民间流传的“百子歌”都用上了;他和钱潮共同翻译的《茵梦湖》,其中的三首译诗既有相对自由的散文体,有比较规整的五言体,也有五言和七言混合的形式。

《雪莱年谱》篇幅长达25页,记述了雪莱的生平事迹及创作历程,并提供了雪莱著作的大部分书目。对于名作如91节长诗《乱世之假面行列》(The Masque of Anarchy),郭沫若的介绍则较为详尽,甚至还译出最后一节,与英文并排对照。《雪莱年谱》中时差出现对人生是非沉浮和作品的评议,体现了郭沫若的鉴别能力。年谱之后还有一个“世系”,即雪莱家族的树形家谱。在《沫若译诗集》问世之前,1928年已有泰东图书局发行《雪莱诗选》,在译诗后面也附有《雪莱年谱》和《雪莱世系》。可见建文书店对这两篇附录文章的重视,在出版时也跟挑选的八首雪莱译诗一起悉数收录。

《鲁拜集》的《导言》之一从人生与宇宙的关系切入,讨论了古代东方诗人、哲学家对人生的看法和哲理观点,对诗人、哲学家采取的态度如享乐和献身作了探讨,在一定程度上鞭笞了消极懈怠的情绪。这则导言可谓洋洋洒洒,涉及古今中外多位作家及其经典名作,其中有屈原的《天问》《卜居》《远游》,贾谊的《鹏鸟赋中语》,歌德的《浮士德》,诗经中的《唐风·蟋蟀》《唐风·山有枢》《古诗十九首》的第三、十三和十九首,刘伶的《酒德颂》,李白的《春夜燕桃李园序》,列子《杨朱篇》等等。另外值得一提的是,在导言开头论及宇宙之时,郭沫若还列举了诸多自然科学如物理、化学、天文学、生物等的概念术语,比如“原子”“胎原细胞”“恒星行星”“碳水化物”等等,这也从另一个角度体现了医学出身的郭沫若对自然科学尤其是生物化学知识的掌握。《导言》之二则介绍了莪默·伽亚谟的生平和思想,此外还顺带提及了原作在世界上的各种译本,包括菲茨杰拉德(Fitzgerald)、E.H.Whinfield、N.H.Dole、J.Payne的英译,竹有藻风和荒川茂的日译,胡适的汉译(收于《尝试集》)等,并指明自己的翻译根据的版本是Fitzgerald的英译本第四版,并称赞其译文“与创作无异”。从中可以窥见郭沫若对待“复译(重译)”和“转译”的态度:他是主张复译(重译)的,希望好的作品能有多个不同的翻译版本;而对待“转译”即要借助另外一门中介语的间接翻译,想来他也是赞同的。最后,郭沫若也提出了读者预期,“读者可在这些诗里面,寻出我国刘伶李太白的面孔来”,这句评论俨然已有比较文学的成分。这类说明性的“副文本”至关重要,是读者全面而有效地解读正文文本的有力保障,也是进行翻译批评尤其是评价译文和译者的重要依据。

《新俄诗选》的小序内容丰富,涉及翻译方式、翻译缘由、原作评价、原译批评、读者预期等重要内容。小序交代译诗先由李一氓从英译本转译,但郭沫若把它们“和英译本细细的对读过,有些地方且加了很严格的改润”。郭沫若交代他的翻译方式是“重译”,故而“这里当然仍含有不能令人满意的地方”。之所以用重译的方式译出,原因是当时(上个世纪30年代)国内“很渴望苏联的文学作品的翻译”,故其译诗的历史作用和历史价值不可低估。郭沫若评价诗作“只是革命后四五年间初期的作品”,“不足以代表苏联的精神”,在艺术特色上“手法未脱陈套”、“思想亦仅是感情的流动”,但“我们从这儿总可以看出一个时代的大潮流和这潮流所推动着前进的方向”。而且郭沫若还一再表现出了摧毁旧世界的意识:“历史是进展着的,一切旧的分子被消化或被排除而升华成更新的产物”,“以历史的眼光去观察事物,是人生中最切要的事”。最后,郭沫若还提出了读者的预期视野,认为读者把这些译诗同旧时代的诗和最近苏俄的诗比较,可以获得除鉴赏以外的重要的东西,并展望不久的将来会出现《新俄诗选》的续集《最新苏俄诗选》。此处,以序言形式出现的“副文本”涉及翻译的社会时代背景信息如社会政治因素、意识形态、文化潮流等等,从中可以了解和分析翻译与社会大语境之间的关系,从这一意义上看,副文本也是翻译史研究的重要史料来源。

四、作为“副文本”的译诗注释、附白和落款

除了序言,译文的注释、附白、落款、签名甚至印章也都是“副文本”的重要表现形式和组成部分。除了译序跋以外,译者另一个非常普遍的做法就是通过添加注释的手段对原文的某些内容直接加以阐释,通过现身说法来表达对原文的理解,或者本着为接受者考虑的目的对某些内容做些附加性的阐述说明。译注也是译者在场的明显标志,彰显了译者的主体性,其作用不可小觑,它有助于重构文化语境,帮助目的语读者更好地理解作品。

《沫若译诗集》中的译诗注释主要体现在《鲁拜集》中,即《莪默·伽亚谟百〇一首》,除了常见的对专有人名地名尤其是波斯语外来词的注解,引人注意的是从比较文学角度出发援引古今中外的名人名篇与译文中的某些段落进行参照,这一点跟译诗前的《导言》颇为相像。援引的作家作品有歌德《浮士德·城门之前》、李白《春夜宴桃李园序》、《诗经·山有枢》、郭沫若《女神·凤凰涅槃》、歌德《掘宝者》、李白《月下独酌》其二,有些也与前面的《导言》重合。此外,注释里也多处对自己的译文作出评价,或者参照他人的译文,或者直接点评,比如第十九首列出闻一多的直译文以作对照。有些地方不但说明翻译策略还和盘托出采取这种译法的原因,比如“···颇含嘲笑之意,故变调译之”;而心存疑问之处也绝不讳言,比如对shoulderknot一词意思的不确定;某些意译之处也给出直译的表述,这就在一定程度上降低了读者的接受困难,比如《春季颂歌》里对“五月之子”的注释甚至是必须的,否则读者很难想到这是对德文Maikäfer(“五月之甲虫”)的意译。这些“副文本”给读者提供了很大的接受便利,体现了译者一丝不苟的翻译态度和务实求真的翻译精神。这一点在《鲁拜集》注释后的附白里体现得更加淋漓尽致,“本译稿不必是全部直译,诗中难解处多凭我一人的私见意译了,谬误之处,或难幸免,海内外明达之士如能惠以教言,则不胜欣幸之至”,这里还可窥见郭沫若对待翻译批评的积极和开放态度。

有一类注释或者附白则注明了翻译依据的作品版本,甚至精确到第几版,显示了郭沫若严谨治学的翻译态度,以及从精神层面关注读者、进行译本甄别和选择的读者态度。有些地方还注明了对以前译作的修改或更正:《莪默·伽亚谟百〇一首》有一注释是“此节初稿有误,经闻(一多)君指出,今改正”,《雪莱八首》的《云鸟曲》有好几则注释都指出该诗在《三叶集》版本中有多处排版错误,故而此处予以更正。在这些地方,郭沫若的翻译态度和读者态度亦可窥见。

《雪莱八首》中的《哀歌》落款为“仿吾译”,这一“副文本”也是必须的,因为这首译诗实际上是成仿吾翻译的,是整部《沫若译诗集》里唯一一首由他人捉刀的“客串”译作。颇值一提的还有歌德《中德四季晨昏杂咏》中的第八首《暮色》的附白,“此诗原为李白诗之翻译,原诗未明。足悟译诗之一途径”。需要说明的是,郭沫若有关原诗是李白的诗歌的论断有误,事实上并无一首中国的古典诗词与歌德所表现的场景完全契合,而且当时歌德并未读过李白的诗,甚至不知道李白是谁。不只是郭沫若,后世也多有类似的讹误流传,在很大程度上是因为歌德对于自然景色的细致描摹与中国古典诗词的寓情于景、情景交融有很大的相通之处,其诗作体现出来的意象也跟中国古诗词的画面感神似。至于郭沫若提及的“译诗途径”,也跟其翻译尤其是译诗观念息息相关,切合他“诗人译诗”、“以诗译诗”的主张,即“诗翻译出来仍要是诗”。

还有一类落款则注明了翻译时间包括当时的时令或者天象,这些信息跟所译诗歌篇目之前存在着一定的联系。伽里达若的《秋》的落款不仅注明了该诗由A.W.Ryder的英译本重译,而且还记录了时间“十二年中秋节”,颇有为了应景而刻意选译的意味。再联系译诗中的句子“绢衣皎洁乃月光之泛出云屏;朗月的面儿有迷人的笑影”,读者在脑海中不难勾勒出当时郭沫若仰望着天边那轮满月酝酿译文的画面。《雪莱八首》中的《小序》的落款为“一九二二年十二月四日暴风之夜”,跟小序中对各种强度的风的描写也极为切合,颇有点“因时而译”的味道。

五、结 语

《沫若译诗集》是收录郭沫若译诗最全面的集子,自1928年问世以来有多个版本发行,主要有早期创造社版、乐华图书公司版、上世纪30年代建文书店或上海新文艺版及建国初期人民文学版,其中尤以建文书店或1953年上海新文艺版最为珍贵。该版本收录了整部译诗集的小序,还收有其他类型的翻译“副文本”比如注释、附白和落款等等,体现了翻译家郭沫若考虑接受者期待视野的翻译情怀和译者主体性,是研究翻译家郭沫若及其翻译思想、主张及其策略的重要“第三类”资料。这些“副文本”与译诗正文本构成一种直接的“互文性”,成为通向郭沫若译诗阆苑的一道“门厅”。建国后,《沫若译诗集》仅有一次再版,即大篇幅删去了“副文本”的人民文学版,已成《沫若译诗集》的绝唱。倘若日后该作有机会重新再版,当以上海新文艺1953年版为底本,悉数收录那些值得重视的译诗“副文本”。

注释:

①南国出版社成立于1946年底,原由国民党的一个小军官创办,除了出版《沫若译诗集》另有马叙伦的《石屋余渖》、骆宾基的《萧红传》和《丁香花下》,傅雷译的法国杜阿美尔的小说《牺牲》和杜哈曼的《文明》等十余种进步优秀书籍(参见仲秋元(主编)、三联书店文献史料集编委会(编):生活·读书·新知三联书店文献史料集(下册),上海:三联书店出版社,2004年,第1221页)。

②“百子歌”是韵脚全用“子”的民间歌谣,尤其用于快板说书之类。

[1]俞森林,傅勇林,王维民.郭沫若译著详考[J].郭沫若学刊,2008(4).

[2]萧斌如,邵华(编).郭沫若著译书目(增订本)[M].上海:上海文艺出版社,1980.

[3][印]伽里达若等(著),郭沫若(译).沫若译诗集[M].上海:创造社出版部,1928.

[4]G e n ette,G er a r d.Paratexts!Thresholds of Interpretation[M].C am b r i d ge:C am b r i d ge U ni v er s i t y P re ss,1997.

[5][法]弗兰克·埃尔托夫(著),谈佳(译).杂闻与文学[M].天津:天津人民出版社,2003.

[6]郑玮.副文本研究———翻译研究中不可忽视的一环.杭州电子科技大学学报(社会科学版)[J].2011(2).

[7]IÇıklar Koçak.P r o b l e ma t i z in g T r an s la te d P o p u la r T e x t s on W om e n’s Se x u ali t y:A N ew P er s pect i v e on the M o d er ni z a t ion P r oj ect in Tu rke y f r om 1931 t o 1959[D].I s t an b u l:B o g a z içi U ni v er s i t y,I n s t i t u te Of S o c ial Sc i e n ce s,2007.

[8]胡莉莉.鲁迅文学译作的副文本探析[J].北京科技大学学报(社会科学版),2011(3).

[9]T o u r y,G i d e on.D e s cr i pt i v e T r an s la t ion St u d i e s an d B e y on d[M].Sh an gh ai:Sh an gh ai F o re i g n L an g u a ge E d u c a t ion P re ss,2001.

[10]余光中(著),江弱水,黄维墚(编).作者·学者·译者[A].余光中选集·第4卷·语文及翻译论集[C].合肥:安徽教育出版社,1999.

[11]王宏志.翻译与创作———中国近代翻译小说论[M].北京:北京大学出版社,2000.

[12][印]伽里达若等(著),郭沫若(译).沫若译诗集[M].上海:新文艺出版社,1953.

[13]高玉.现代汉语与中国现代文学[M].北京:中国社会科学出版社,2003.

[14]郭沫若.古书今译的问题[A].郭沫若论创作[C].上海:上海文艺出版社,1983.

[15]罗文军,傅宗洪.“副文本”审视下的郭沫若译诗序跋及其观念与意义[J].现代中国文化与文学,2013(1).

[16]丁茂远.郭沫若异体诗初探[J].郭沫若学刊,2014(1).

[17]杨武能.筚路蓝缕 功不可没——郭沫若与德国文学在中国的译介和接受[J].郭沫若学刊,2000(1).

[18]何俊.从郭沫若翻译《茵梦湖》看其“风韵译”[J].郭沫若学刊,2014(1).

[19]肖丽.副文本之于翻译研究的意义[J].上海翻译,2011(4).

[20]冯至.论歌德[M].上海:上海文艺出版社,1986.

[21]袁克秀.浅析歌德的组诗《中德四季晨昏杂咏》[J].北京第二外国语学院学报,2012(12).

- 郭沫若学刊的其它文章

- 关于“郭体“”逆入平出 回锋转向”的用笔特征驳议*