论杏林水厂自动化改造的技术

王金木游奕平陈介聪

论杏林水厂自动化改造的技术

王金木游奕平陈介聪

引言

随着科技的不断进步,智能化及自动化的不断发展,在工业生产过程中人类已经逐渐从严格且繁琐生产流程里脱离出来,更多的是不再参与到生产过程中,而是直接对生产过程中的自动化设备及自动化控制系统进行管控。这几年来,我们水厂也不断地对整个自动化控制系统进行完善和改进,不断地增加控制环节的监控,通过对生产设备不断及时的更改来调整控制参数,以确保整个自动化控制系统处于稳定、安全地运行状态。本文以2013年杏林水厂的老旧自动化控制系统更新改造为例。

工程案例

1.水厂概况

厦门水务杏林水厂三期水处理系统于20世纪90年代建成投产,总规模为8万吨,原水水源为江河水,常年平均浊度在100NTU以内,洪峰期浊度较高。水厂基本水处理构筑物分别为机械加速澄清池、V型滤池。水厂工艺流程如图1:

图1 水厂工艺流程图

2.存在问题

(1)水厂建成较久,原有建厂时的技术人员及相关项目参建人员因人事变动大部分已调离,且员工已更替多次,现有技术人员由于缺乏对整个项目的参建经验,且在技术交底时无法短时间内进行全面移交及掌控,导致现有技术人员对原设计的很多技术知识无法全面深刻的了解,尤其在控制程序部分更是生疏,对原设计的控制程序无法掌控,造成自动化维护力度无法跟进。

(2)原有自动化设计过于简单,且人机界面中互动信息较少,无法通过界面信息了解程序控制步骤,无法对各环节的使用状况进行全面了解;随着老员工的不断退休及新员工的不断加入,该系统已基本无法满足生产需求。因为原有PLC系统CPU内存故障问题,导致每次因为检修或者跳闸而停电时都无法及时自动对PLC程序进行有效存储,需要反复对程序进行下载备份及上载。这就导致因突发停电且系统管理员不在现场时,该老旧PLC系统无法及时恢复正常工作,严重影响到水厂的正常生产。

(3)原设计自动化系统采用早期的PLC控制器,现大部分已停止生成,备品备件难购买、货期长、价格贵等,且熟悉老产品的外协技术人员相对较少,系统修复难度大、时间长等诸多不利因数都对水厂的正常生产产生了较大的影响。

(4)原有的通讯网络采用各PLC厂家自身的工业现场总线DH+,虽不影响使用及稳定性,但可拓展性差。随着设备的不断更新改进,一些新增设备控制系统无法及时并入PLC控制系统,导致自动化生产长期处于半自动状态。如加絮凝反应剂,原来值班人员只能通过在线仪表的测量数据变化或者目测澄清池的絮凝沉淀效果来进行絮凝剂药量多少的加减。但新系统我们可以通过一系列在线仪表的数据录入至PLC中,通过不断的反复实验并对一系列数据变量做好界定就可达到PLC系统自动调整加药量,在此过程中值班人只需以旁观者的身份进行观察并及时作出判断是否需要进行人为的操作介入。通过以上改进,极大的将值班人员从繁琐的处理工序中解放出来。

(5)目前各个水厂都已通过以太网与集团生产部进行数据对接,实现生产数据实时共享,以便对下属各生产单位及时做出合理的调整及指示。而厦门水务杏林水厂老旧的DH+通讯系统已基本无法满足现有对厂区数据采集统计分析。

3.改造方法

针对水厂的实际情况及存在问题,拟对水厂进行自动化改造,具体方案如下:

(1)对原有的控制系统硬件设备进行全部更换,拆除老旧的控制系统;将原有的AB1746系列PLC处理器升级为AB1769系列,并对变量及开关节点进行扩容,已满足日益增长的设备更新需求。

(2)采用当前主流配置的PLC控制器,采用开放型的以太网通讯及工控行业通用的OPC通讯方式;保证了厂部各车间站点的通讯实时性和稳定性,满足了集团调度室的实时数据监测需求。

(3)恢复并改进原有的控制方式,对水厂加药、配药、消毒、滤池恒液位控制及反冲洗、排泥、送水泵均采用全自动控制方式;此改进最大限度地释放了劳动力,使得值班人员有更多的精力来关注生产工艺过程中水质情况,确保用户能够使用更优质的自来水。

(4)对原有不能满足自动控制需求的设备及控制柜进行改造;如老旧的PLC系统无法对澄清池的排泥工序进行远程控制,通过此次改造实现了通过值班室工控机对此工序进行远程控制并进行观测,这是生产过程中自动化的极大体现。

(5)对原有的控制界面进行更改,并对新增控制系统通过趋势图等进行实时监测。使得更新后的PLC控制系统更加美观、实用。

(6)改造过程中,组织厂里相关技术人员全程跟进配合施工方工程师并及时对不懂的地方进行请教学习,以便在后期的运行维护过程中做到熟练掌握,能够做到对水厂自动化及相关自动控制进行全面掌控。

4.改造后的部分功能

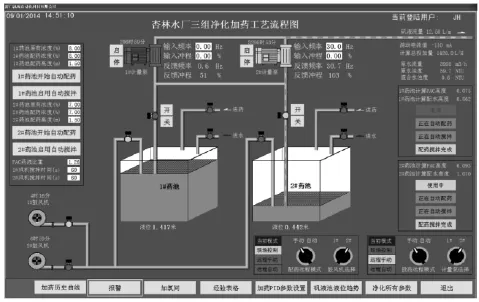

此絮凝剂加药界面更加直观,通过界面参数可对整个自动加药系统控制过程及参数进行全面了解,采用立体及动态效果,方便直观的了解设备使用状况;加药量的控制采用流量比例及流动电流进行前馈加闭环控制,通过混合水在线浊度仪和出厂水在线浊度仪的浊度显示进行二次反馈,以确保更加合理有效的控制投药量,保证了出厂水水质稳定,如图2。

图2 自动加药配药絮凝系统

絮凝剂配药系统采用全自动控制,实现了自动浓度换算与液位控制,并且能够在自动投加药的过程中对两个溶液池进行自动切换,然后及时在低液位溶液池重新进行絮凝剂的稀释。通过流量计及液位计来实现对各个稀释过程中阀门及鼓风设备的启停等操作,减小了操作人员的劳动强度,并有效地避免了误操作,如图3。

图3 自动加氯消毒控制

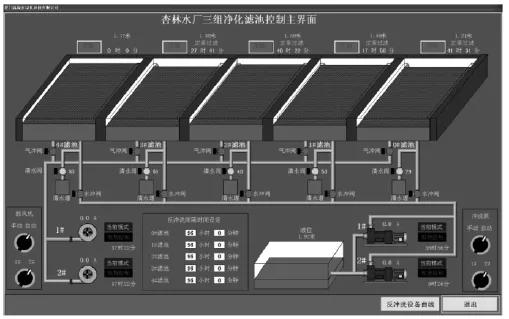

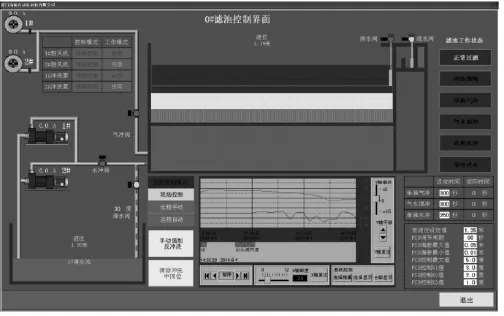

前加氯采用进厂水原水流量比例控制,后加氯采用流量比例及滤后余氯反馈控制,并增加补加氯控制系统,避免了手动控制时无法及时有效的根据水质水量的变化进行氯气投加量的调节,确保了监测及投加控制的实时性。保证了出厂水余氯处于稳定的合格区间。滤池控制如图4.5:

图4 净化滤池控制界面

图5 0#滤池控制界面

采用对原有滤池控制柜及反冲洗柜的改造,使滤池实现恒液位过滤控制及自动反冲洗控制。恒液位控制能够使滤池自动通过滤池浑水水量的变化来及时调整滤池清水阀开启度,保证滤池处于稳定的恒液位状态。滤池自动反冲洗在反冲洗过程中,各个设备的状态直观显示,可及时查看各个设备是否处于正常工作状态并及时排除可能影响反冲洗的故障因数。同时,值班人员及工艺管理人员还可根据历史趋势曲线对恒液位过滤和反冲洗状态进行查询分析,通过监控界面既可对生成工艺及各设备使用状况进行全面了解。

5.改造效果

水厂自改造完成后,目前运行情况良好,出厂水质合格率达到99%以上,且相对于改造前具有以下实用性的效果:

(1)整个处理过程采用全自动控制,通过诸多的反馈量来设置较为合理的PID控制方式,可合理有效的进行药剂量监控,采用闭环控制,保证水质稳定、安全、合格。

(2)建立了较为完善的报警系统;对各设备的故障、水质参数超标报警、清水池水位高低报警及漏氯报警等进行实时监控并保证能对报警信息做出反馈,对未产生报警信号的阀门或设备进行模拟报警分析,超过一定时间未响应时提供设备故障报警信息,事故响应更及时有效。

(3)将原有对配药、滤池液位控制、滤池反冲洗及澄清池排泥等高强度且需要多人配合完成的工作采用全自动化控制完成,极大的减小了操作劳动强度,为操作人员带来了便利。具体如下:

●通过对滤池配备超声波液位计并采用PLC恒液位控制,避免了滤池清水阀的频繁操作。极大缓解了上班人员的工作压力,实现滤池液位快速调节控制。

●建立健全的报表系统,每小时自动进行监测数据录入,供调度及集团进行电子查询。

●采用开放型的OPC通讯服务器将数据传输到集团总调度室,可供集团实时掌控水厂的日常运营情况。

总结分析

目前国内自来水厂的自动化程度虽已日益提高,新建水厂基本采用自动化控制设计,但针对老旧水厂,大部分仍处于半自动或手动控制方式。杏林水厂是典型的老旧水厂半自动化控制方式,本次自动化改造后基本实现了全厂自动化控制功能,且对控制核心部分进行了更新换代,目前自动化控制功能及设备均已达到全新的配置,基本满足现阶段对自来水厂的自动控制需求。但此次改进还略有不足之处,主要是老旧常规的生产设备无法与新型PLC控制系统进行较好的配套,如滤池系统清水阀目前使用的是较为老旧的意大利BIFFI清水阀,先不说完全启闭时间较长,且波动较大的开启度反馈输出都在一定程度上限制了自动化恒液位的控制。然而高昂的设备更新成本无法让所有老旧设备更新改造一蹴而就,因此在水厂的设备运行管理及自动化控制系统的操作使用及学习上我们需要付出更多的努力。总之本次杏林水厂自动化改造具有较高的先进性及使用性,并具有很多值得借鉴与参考的意义。

(作者单位:福建省厦门水务集团杏林水厂)

[1]胡寿松.自动控制原理 科学出版社,2007.06

[2]孙凡才.自动控制原理与系统,机械工业出版社