留守与退场:“中国大妈”的人口学分析*

李 若 建

留守与退场:“中国大妈”的人口学分析*

李 若 建

摘要:根据历次人口普查资料,按照现行退休制度和身体活动能力,将“中国大妈”界定为在2010年时50—69岁之间的女性。媒体上流行的“中国大妈”只是这一群体中有空闲、有经济能力的大中城市中的部分人群,与“中国大妈”的整体有一定的差异。“中国大妈”在空间上主要分布在农村和小城镇,仍然工作的“中国大妈”以农民为主,整体上“中国大妈”受教育程度不高。近几十年来,多数“中国大妈”在社会变革中,是相对失落的群体。在20世纪90年代后的人口流动高潮和快速城镇化中,一部分“中国大妈”主动或者被动地成为“城里人”,不过她们中的多数,依然处于城镇化的“边缘”。“中国大妈”提供了一个在结构性社会流动中,相对获益少的群体个案,这或许是研究该群体的学术价值所在。

关键词:中国大妈; 结构性社会流动; 留守妇女; 下岗女工

近年来,中国内地的女性中老年人比较引人注目,她们中有抢购黄金潮中出手阔绰的一批人,更多的是在大中小城市公共空间跳广场舞的妇女。“中国大妈”这种现象在国外罕见,为何在中国会形成这种现象,可能有许多解释。本文试图利用历次人口普查数据,剖析这一群体的现状与成长历程,为其他相关研究提供参考。同时,本文也想澄清有关“中国大妈”现象的一些误读。

媒体上的“中国大妈”只是一个泛指,并非一个严格的学术定义。为了研究需要,本文将其界定为在2010年时50—69岁之间的女性。这么定义有几个原因:一是按照现行退休制度,大部分从事蓝领职业的女性在50岁后已经退休;二是年过70岁的女性活动能力相对较差,因此不考虑作为研究对象;三是本文是根据历次人口调查数据所作的研究,因此只能按照数据的特性来分析。50—69岁年龄组跨越了中老年界线,因此在分析中又将“中国大妈”分成中年组(50—59岁)和老年组(60—69岁)。

对于整个“中国大妈”群体的学术研究极少,但是对“大妈”中的某一部分研究是比较丰富的:在对下岗女工的研究中,就涉及一部分年纪比较大、属于“大妈”年龄阶段的女工;在对农村留守妇女和留守老人的研究中,其研究对象一部分也属于“大妈”的范畴。出现这种情况说明,“中国大妈”是一个内部分化的群体。不过根据年龄分层理论的观点,同龄群一方面表现出年龄的差异,另一方面表现出社会特征的差异。在社会变迁中,每一次重大事件都对不同的年龄组产生不同的影响,导致社会成员行为的适应性变化,逐渐形成年龄阶层的年龄规范,经过制度化的过程成为社会结构的组成部分*J.R.Week,Population,Wadsworth,1986,p.225.。如果把这一观点用于“中国大妈”的研究,就是说,“大妈”的行为在一定程度上是其成长历程的结果。正是基于这一视角,本文对 “中国大妈”作整体性分析。

研究“中国大妈”并非只是这一群体吸引眼球,更加重要的是,她们是中国改革开放历程的重要群体之一。如果以1979年为改革起点,今天的“大妈”当年是19—39岁的一群青年人。她们把青春留在了改革的岁月,从改革中得到利益,也在改革中也付出成本,因此研究她们,对了解当代中国社会变迁有所帮助。

采用人口普查和人口抽查数据作为研究资料来源,主要是考虑到并没有可以对“大妈”整个群体进行研究的其他资料,不过人口普查和抽查数据也有其局限,因此读者请注意论文中的说明。从研究方法上说,本文主要是采用人口学中的同期群(cohort)分析。

一、2010年的“大妈”

根据2010年人口普查资料,2010年“大妈”共有12 782万人,其中,中年组7 862万人,老年组4 920万人。在讨论“大妈”群体时,首先一定要从中国的国情,也就是城乡分割的现实出发,按城乡区分讨论。

(一)大妈的分布

2010年中国人口中,50.27%居住在城镇,可是“大妈”的这一比重只有46.74%,53.26%的“大妈”留在乡村,在乡村的比重明显高于整个人口的情况(见表1)。呈现在新闻媒体前面的,往往是城市,特别是大中城市中的“大妈”,这部分人占“大妈”的比重不超过30%,大部分“大妈”默默无闻生活在乡村和小城镇中。

表1 2010年“大妈”的居住地分布 单位:%

资料来源:《2010年中国人口普查资料》,北京:中国统计出版社,2012年。

说明:本文中凡引用人口普查资料的,除注明外均来自“中国知网”中的“中国经济与社会发展统计数据库”(http://tongji.cnki.net/kns55/Navi/NaviDefault.aspx),下同。由于四舍五入的关系,本文中一些表格合计的100%与表中分项合计有0.01%的误差,下同。

(二)“大妈”的就业

一般认为,“大妈”是没有工作的闲人,对于城市中的“大妈”来说,这种观念大体上没错,但是对乡村和小城镇的“大妈”则并非如此。城乡“大妈”的不同境遇,虽然不能用天壤之别来比喻,但是可以用待遇悬殊来形容。2010年城市中的中年大妈们还在就业的只有22.88%,乡村这一比重高达78.82%。同年城市中的老年“大妈”们还在就业的只有6.22%,乡村这一比重还高达51.40%。小城镇中“大妈”的情况,介于城市与乡村之间(见表2)。

由于中国人口城乡统计口径上的问题,一些城市和镇的行政区域内还包含务农的村庄,因此扣除这个因素后,城镇“大妈”的真实劳动参与率更加低。从表3可知,扣除乡村部分后,城市中的中年组“大妈”的真实劳动参与率不到20%。如果扣除掉一些来自农村,但是在城市务工经商、从事家政的中年“大妈”们,拥有城市户籍的“大妈”们真正的劳动参与率更加低。值得注意的是,住在镇内的“大妈”,其劳动参与率比住在城市的明显更高,如果看一下表2,就可以发现镇里的“大妈”享受离退休的比重并不高,这或许是她们必须工作的最主要原因。

表2 2010年“大妈”的工作状况构成 单位:%

资料来源:同表1

表3 2010年“大妈”的劳动参与率

资料来源:同表1

说明:扣除乡村部分后劳动参与率=(蓝领+白领就业人口)/(全部人口-农民/乡村劳动参与率)。

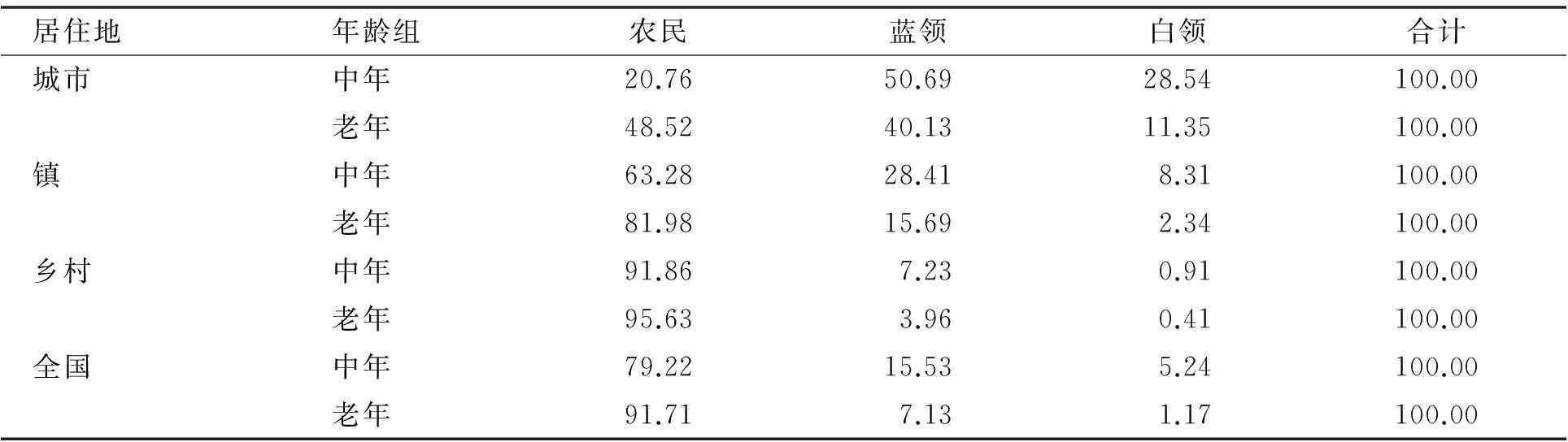

因为本文是建立在历次人口普查数据分析的基础之上,因此对职业的划分根据国家的职业划分标准。在文中,将工人、商业服务业人员合并称为蓝领,将专业人员、办事人员和负责人合并称为白领。在仍然就业的“大妈”中,大部分是农民(见表4),特别是仍在就业的老年组“大妈”中将近92%的是农民。在城市的中年组还在就业的“大妈”们中,白领的比重最高,但是也没有超过30%。由此可见,大妈在就业体系内部,大多数处于低端。

表4 2010年“大妈”职业结构

资料来源:同表1

根据表2—4中的数据,大体上可以把“中国大妈”划分为两大部分:一部分是农村和一些小城镇的“大妈”,她们中绝大多数依然在辛苦劳作;另一部分是城市,特别是大中城市的“大妈”,虽然早早退出劳动力市场,但是基本生活得到保障,有充裕的空闲时间,由于年龄的原因,其中大多数人,特别是中年组的“大妈”,依然精力充沛。

(三)教育素质

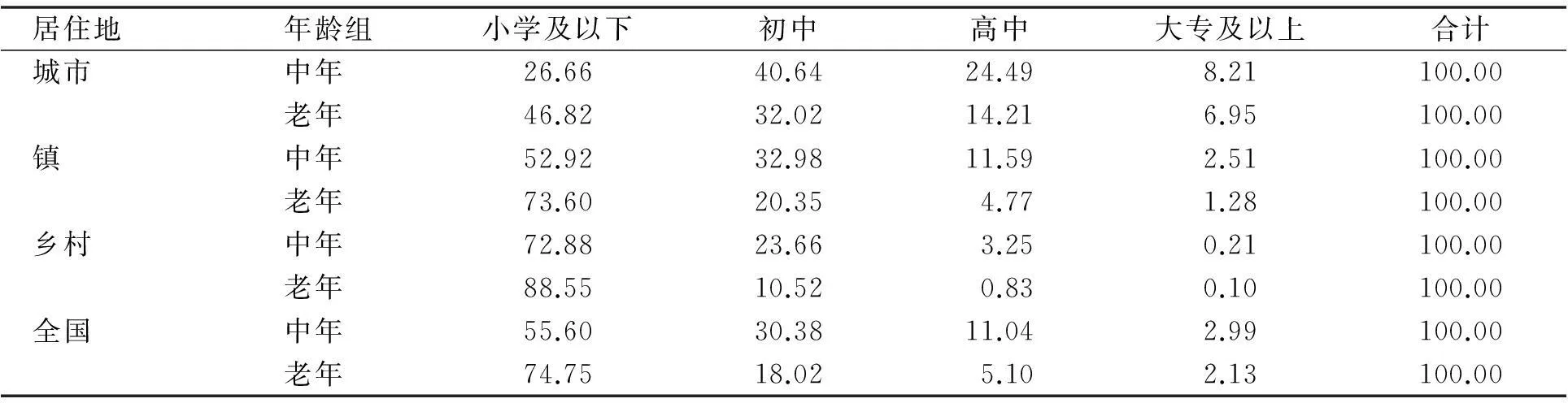

绝大多数“大妈”接受教育的年代,基本上是中国大陆政治动荡的年代,特别是处于“文革”的浩劫时期,相当一部分居住城镇的“大妈”,当年连高中教育都没有完成,就被卷入“上山下乡”的洪流当中。1977年恢复高考时,绝大多数大妈已经错失了接受高等教育的机会,因此大妈的教育程度普遍不高。根据表5中的数据,2010年的“大妈”中,受过高等教育的比重不到3%。以受教育程度最高的城市中年组“大妈”来看,受过高等教育的只占8.21%。近年来关于“大妈”,特别是在海外旅游的一些“大妈”的不太符合礼仪的行为成为媒体关注点,对此现象,只要了解一下“大妈”的教育背景就容易理解了。

表5 2010年“大妈”教育水平分布

资料来源:同表1

二、一路走来

根据本文对“中国大妈”的界定,她们当中大半是在中国第一次生育高潮中出生的,也因此经历了当代中国的历次社会变革。关于第一次生育高潮中出生的这一群体,笔者已经有些论述*李若建:《第一次生育高潮出生人口成长历程和现状》,《人口研究》1996年第1期;《第一次人口出生高潮人口的中年问题研究》,《中山大学学报》2009年第4期。,这里不再重复。但是作为女性,她们在改革开放以来,比男性经历更多风雨。利用“大妈”的职业生涯来看她们在改革开放以来的人生历程,是一件有意义的工作。然而要精准表述她们的职业流动过程是无法做到的,只能利用历次人口普查资料作轮廓性的描述。

从1982年第三次人口普查到2010年第六次人口普查的28年间,大体上体现出中国改革开放前30年的过程,这一期间“大妈”从13 807万人减少到12 782万人,就业人数从11 733万人下降到6 165万人。如果分职业来看,不同职业之间的变化差异极大。从表6可知,在1982年当工人的“大妈”,到了2010年所剩无几;当年从事白领职业的也大多数退出,农民则近60%留下,只有商业服务业规模不减。在表6数据的背后,是“大妈”人生轨迹的悲欢离合。

表6 1982—2010年间“大妈”人口与就业情况 单位:万人、%

说明:[1]1982年人口普查汇总数据没有公布分岁的分性别分职业人数,只是公布分若干年龄组数据,因此当年22—24岁的相应人数是根据20—24岁人数的3/5加上25—29岁人数的2/5计算;其余类推,其中35—41岁人数是根据35—49岁人数的7/15计算。

[2]2000、2010年人口普查中的职业调查是对10%人口的抽样调查,因此表中数字是调查数的10倍。

[3]1982年与1990年人口普查的时间点是7月1日,2000年与2010年人口普查的时间点是11月1日,因此1982年的41岁人口中,大约有1/4(1939年7月1日—1939年10月31日间出生者)在2000年与2010年的人口中没有出现,1982年21岁人口中,大约1/4(1960年7月1日—1960年10月31日间出生者)在2000年与2010年中出现,由于资料所限,无法准确区分。

资料来源:[1] 《1982年中国人口普查资料》,北京:中国统计出版社,1985年。

[2]《1990年中国人口普查资料》,北京:中国统计出版社,1990年。

[3]《2000年中国人口普查资料》,北京:中国统计出版社,2002年。

[4]《2010年中国人口普查资料》,北京:中国统计出版社,2012年。

要分析表6数据的变化,必须厘清以下几个问题:

首先是生存变化的问题。在近30年的岁月中,一些人离开人世,也有极少人出境到海外定居,如果从人口总量上看,1982年的“大妈”只有92.58%存留下来,本文把这个比例称为存留率。显然,各种职业的平均预期寿命是不同的,但是国家只公布了1990年的分职业平均预期寿命,因此无法对1982—2010年不同职业存留率作估算。有鉴于此,本文假定各个职业“大妈”的生存和出境的比重是相等的(具体计算结果见表7)。

其次是人口迁移流动问题。从上世纪90年代开始中国出现大规模人口迁移流动,在这些流动者中,不乏“大妈”的身影。根据2010年人口普查资料,跨省或者省内跨县市(不含市内跨区)流动的“大妈”有802万。假设各类“大妈”中成为流动人口的比例相同,根据1982年相应年龄中在业与不在业的比重推算,当年的在业人口成为流动人口的702万人,当年的不在业者成为流动人口的100万人(各职业中成为流动人口的计算结果见表7)。

再次是因为丧失工作而不得不退出就业。根据2010年人口普查数据计算,在50—69岁女性中,因为丧失工作能力而没有工作者为6%,总人数为767万人。同样假设各类“大妈”中丧失工作能力人口的比例相同,根据1982年相应年龄中在业与不在业的比重推算,当年在业人口丧失工作能力671万人,当年的不在业者丧失工作能力的96万人(各职业中丧失工作能力人口的计算结果见表7)。

根据上述思路,可以计算出表7中的各个数据。强调说明的是,限于资料的局限,表7绝非一个精准的结果,只是大致的估算。不过提供给后续的分析一个参考指引。

表7 1982—2010年间各类职业“大妈”的流向 单位:万人

说明:[1] 留下为2010年实际数。

[2]去世和出境以(1-0.9258)×1982年对应人数计算。

[3]流出人数是按1982年各职业在业人数和不在业人数的比重×802万人计算。

[4]丧失工作能力人数是按1982年各职业在业人数和不在业人数的比重×767万人计算。

[5]退出=1982年人数-去世和出境人数-流出人数-退出人数-丧失工作能力,计算得出的负数表明是净流入。

(一)留守的农民“大妈”

20世纪80年代后期开始,不少农村青年开始离开农村进入城镇工作,形成了有中国特色的“打工仔”、“打工妹”群体。最初离开的是年轻人,这时农村“大妈”中最年轻的也年近30了,因此这一轮农村人口外出高潮没有给“大妈”多少机会,正因如此大部分农村“大妈”成为农村的留守妇女和留守老人。

过半的中国大妈中留守在农村,其实从她们的经历来看,大多数人一直没有明显的社会地位变化。从表8 中可知,今天的大妈在1982年时有8 696万人是农民,到2010年时,这个数量是5 099万,减少了3 597万人。表8给出了分年龄组的农民“大妈”在4次人口普查中的人数变化,从中可知1982—1990年间农民“大妈”(年龄从22—41岁变成30—49岁)数量不仅没有减少,反而略有增加,出现这种情况可能是1982年的计算数字有些偏低所致。不过可以断定的是,这一时期农民“大妈”虽然还年轻,不过基本上还是留在农村务农。1990—2000年间的农民“大妈”(年龄从30—49岁变成40—59岁)数量从8 711万人减少到7 443万人,减少的幅度比较明显。这一时期的农民“大妈”,从年龄上看,均未进入老年人的行列,因此由于健康原因退出务农的人数应该不会太多,估计减少的主要原因是流入城镇务工经商。2000—2010年间的农民“大妈”(年龄从40—59岁变成50—69岁)数量从7 443万人减少到5 099万人,减少了2 344万人。由于中国农民基本上没有退休制度,因此除了失去工作能力之外,绝大多数农民是不会放弃工作的。这一时期,不少农民“大妈”进入老年,应该有不少人因为身体原因退出务农。从表8的数据可知,2010年时50—54岁农民“大妈”减少了20.86%,55—59岁农民“大妈”减少了26.03%,60—64岁农民“大妈”减少了38.78%,65—69岁农民“大妈”减少了52.89%。明显呈现出年龄越大,退出务农的比重越高的情况。

表8 1982—2010年间农民“大妈”数量 单位:万人

资料来源:同表6

如果把2000—2010年间进入老年的农民“大妈”中退出务农的人数1 254万人中的1 000万人作为因健康原因退出就业,结合表7与表8的数据,可以作这么一种估算:1982年的8 696万农民大妈中,非身体原因、去世或出境,流出农村而主动退出就业的不足千万人,估计占1982年农民“大妈”的10%左右。换句话说,绝大多数农民“大妈”还是留守在农村。如果用一句社会学术语,农民“大妈”是典型的“阶层固化”群体。

(二)退场的工人“大妈”

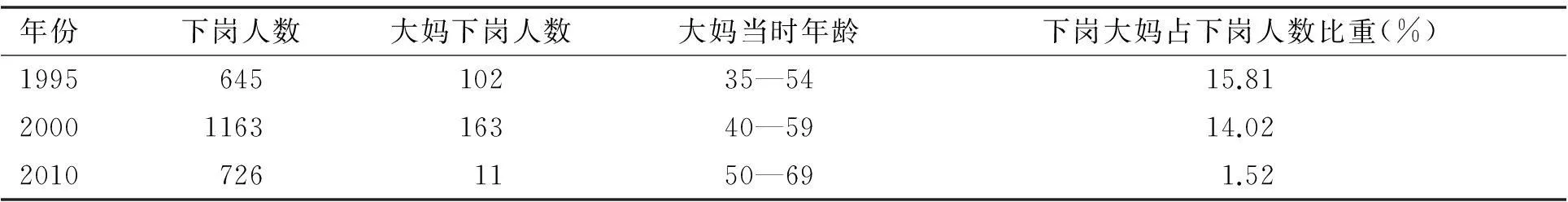

农民“大妈”是“阶层固化”群体,而工人“大妈”则是典型的向下社会流动群体。在当代中国有一个特有名词,就是“下岗”。下岗者以工人为多,而下岗工人又以“大妈”居多。在计划经济体制下,当代中国曾经有过不存在失业的僵化年代,改革开放之后,在20世纪80年代,工人失业现象就开始出现,不过当时称为“下岗”。

“大妈”从工人群体中的退出,主要发生在20世纪90年代,从1990—2000年,中国的女工人数从3 501万人增长到3 539万人,而“大妈”中的女工从1 426万人下降到610万人,净减少816万人。在1995年的1%人口抽样调查和之后的历次人口普查和抽查中,均设有关于“下岗”的调查项目。表9是历次人口普查和调查中大妈的失业情况。根据表9中的情况,1995—2000年是工人“大妈”最艰难的时期,下岗者中,大妈占15%左右。虽然下岗者中并非完全是工人,但是以工人居多。如果联系到1995年工人中35—54岁女性只有1 124万人这一事实来看,当年工人“大妈”中大约8%的人下岗了。由于下岗与区域经济结构有关,因此一些老工业区工人“大妈”下岗情况更加惊人。根据1995年辽宁省1%人口抽样调查资料,当时全省有47.9万下岗人口,其中35—54岁女性9.7万人,占20.25%。1995年辽宁工人中的35—54岁的女性74.1万人,据此估计当时辽宁工人“大妈”中约10%的人下岗了。如果考虑在1982—1990年间已经有少量女工下岗,同时在2000—2010年间依然有“大妈”下岗的情况,可以推测,1982年当工人的“大妈”当中,大约有300万左右的人,是以失业下岗的方式结束她们的工人生涯,大约占当年1 690万人的20%。这个比例相当惊人。

表9 历次人口普查和调查下岗人口 单位:万人、%

说明:[1]1995年为全国人口1%抽样调查,因此表中数据为调查数×100。

[2] 2000年和2010为全国人口10%抽样调查,因此表中数据为调查数×10。

[3]1995年下岗的定义为:失去工作正在寻找工作、企业停产等待安置。

[4]2000年下岗的定义为:失去工作正在寻找工作。

[5]2005年全国人口1%抽样汇总数据中关于失业的分类过于简单,只是列出正在寻找工作一项,无法区分下岗情况,故不采用。

[6]2010年下岗的定义为:因单位原因失去工作、因本人原因失去工作。

资料来源:同表6

表10 1982—2010年间工人“大妈”数量 单位:万人

资料来源:同表6

表10是1982—2010年间各年龄组工人“大妈”的人数变化,可以发现老年组中大约10%存留,中年组大约五分之一存留下来。从表10中还可以发现,1990—2000年间是各年龄组工人“大妈”人数下降幅度最大的时期。根据表7,估计工人“大妈”中在1982—2010年间退出就业的1 070万人,保守估计,这些人中大约30%是以下岗的方式,结束自己的工人生涯。下岗意味着工人“大妈”的社会地位和经济收入的急剧下降,给她们留下痛苦的回忆。

(三)寻找出路的商业服务业“大妈”

从表7中的估算可知,1982—2010年间从事商业服务业人员(以下简称商服人员),在扣除去世、出境、流出和丧失工作能力几种情况后,商服人员“大妈”净增加65万。其实净增加不止65万,因为商服人员“大妈”中有一部分已退休,其工作岗位被其他“大妈”顶上,因此,笔者认为在1982—2010年间,至少有超过100万原来从事其他职业的“大妈”(主要是工人和农民)转入到商服人员的行列之中。

商业服务业的就业容纳能力强,同时由于城镇化的进展,产生了大量的在商业服务业中的就业机会,许多商服“大妈”从国营与城镇集体所有制单位的雇员,变成非公有企业的雇员,继续从事商业服务业工作。同时也为从其他行业中转移出来的“大妈”提供了安身立命的职业。

表11 1982—2010年间商业服务业人员“大妈”数量 单位:万人

资料来源:同表6

(四)幸运的白领“大妈”

从事农民、工人和商服人员这几类型工作的“大妈”在改革开放中,不同程度地付出了一些代价。不过在这一过程中,有一类职业基本上是波澜不惊,就是白领。白领,特别是1982年时的白领,基本上是属于国家党政机关、事业单位和国有企业的职工,用现在的话说,就是“体制内”。在体制内的大部分白领,是属于有“干部”身份的人,而有干部身份的女性,一般是55岁才退休,因此她们退出就业市场的法定时间比蓝领迟5年。不过要说明的是,随着改革开放的深化,许多非公有制企事业单位的兴起,在这些单位工作的白领“大妈”是没有干部身份,也谈不上可以享受到55岁退休的待遇。

表12 1982—2010年间白领“大妈”数量 单位:万人

资料来源:同表6

如果分年龄分析表12中的数据,就会发现在55岁前后,白领“大妈”人数有一个断崖式的陡降。2010年65—69岁的白领“大妈”在1990年后人数从177万下降到2000年的30万,同期60—64岁的白领“大妈”人数从221万下降到124万。1990—2000年间,正好是她们进入50—59岁的时期,这种人数减少应该主要是由退休引发的。类似的情况,发生在2010年、2000—2010年间,这时数量陡降的是2010年50—59岁的白领“大妈”,这也是她们进入退休年龄的缘故。

虽然在剧烈的社会变革中,一些白领“大妈”也有“下岗”的遭遇,不过所占比重远远少于工人“大妈”,大多数白领“大妈”是能够平安过渡到退休的。可以说,在改革开放中,白领“大妈”是“中国大妈”中最幸运的部分。

三、进城的大妈

2010年人口普查时,全国有26 094万人属于跨区县流动人口,如果扣除3 991万属于市内辖区流动之外,可以列入外来人口的有22 103万人。在这2.21亿人中,大妈有802万,虽然数量不少,但是只占外来人口的3.63%,占“中国大妈”总数的6.27%。相对于其他年龄群体而言,大妈的流动性不强。

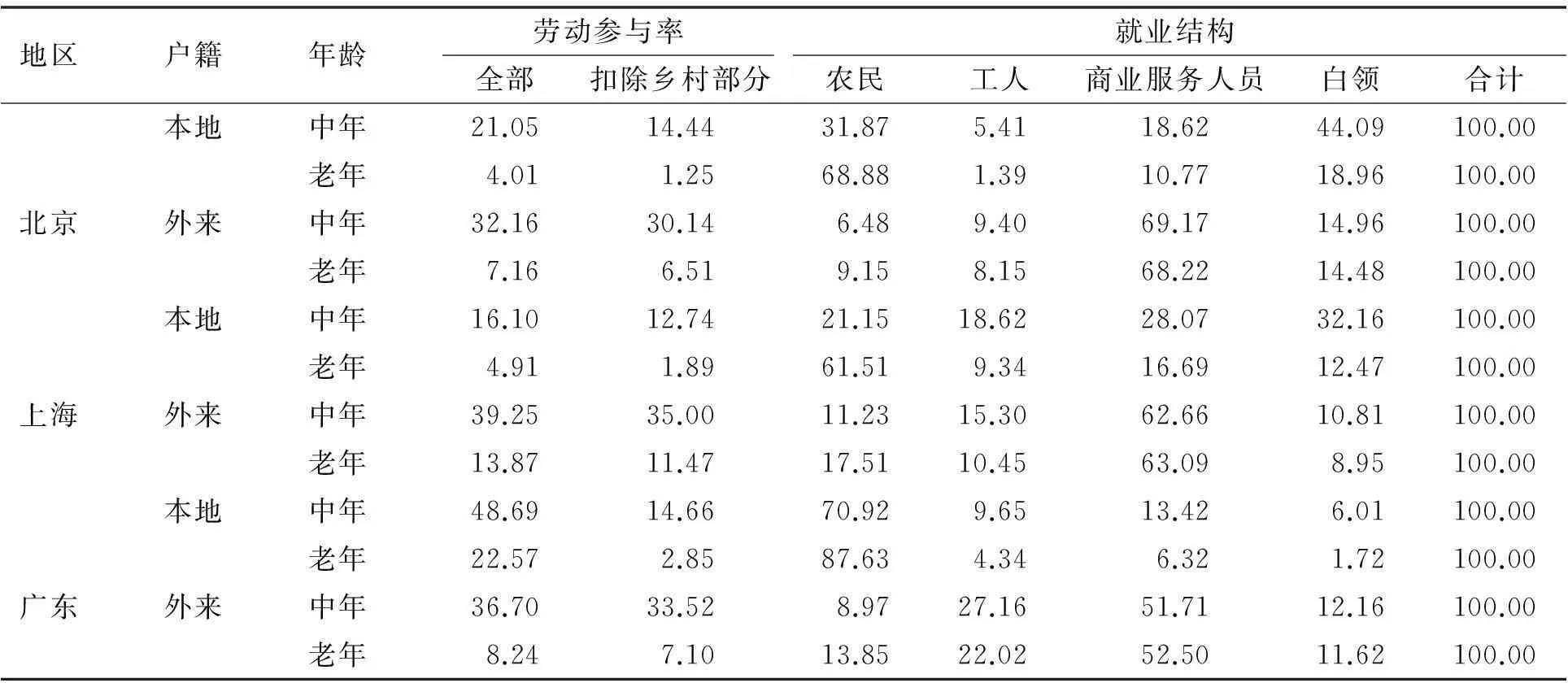

流动的“大妈”主要是进城了,进城的大妈干什么,这个问题值得讨论。由于只有北京、上海、广东三地的人口普查汇总资料提供了外来人口的分年龄就业情况,因此只能就这三个地区的数据进行讨论,不过这三个地区均是当今中国外来人口的主要聚集区,因此大体上可以反映全国的情况。

北京和上海是中国最大的两个都市,在这两个大都市里的本地户籍的“大妈”们,劳动参与率非常低,特别是扣除乡村部分后,老年组的劳动参与率均不足2%,中年组的劳动参与率不足15%。在这两个城市有当地户籍的“大妈”中依然就业的人,以白领职业为主。相比之下,在北京和上海的外来人口“大妈”中,劳动参与率相当高,中年组的劳动参与率均超过30%,老年组的劳动参与率均超过6%。这种情况表明,外来人口的“大妈”当中,特别是中年组的“大妈”当中有不少人是为了就业而迁移。与本地户籍人口形成巨大反差的是,在北京和上海就业的外来人口“大妈”们,绝大多数从事蓝领职业,大约三分之二的人是商业服务业人员。

广东是外来人口大省,同时广东内部依然有广阔的农村,因此广东本地户籍“大妈”的劳动参与率高于外来人口“大妈”;不过扣除乡村部分后,本地户籍大妈的劳动参与率与北京、上海大体相当,同样远远低于外来人口“大妈”的劳动参与率。与北京、上海一样,绝大多数外来人口“大妈”从事蓝领职业,并且以商业服务业人员为主。不过与北京、上海略微不同的是,外来人口“大妈”中超过五分之一是当工人,这与广东是一个制造业大省,云集众多的劳动密集型企业,一些体力较好的大妈依然在企业中工作有关。

表13 北京、上海和广东本地与外来“大妈”的就业情况 单位:%

说明:因为各地汇总格式不同,北京市外来人口中老年组就业人口年龄实为60岁以上,因此其中包含极个别70岁以上仍然就业的“大妈”。

资料来源:北京、上海、广东2010年人口普查资料汇编

四、讨 论

本文研究“中国大妈”,并非因为这个群体在媒体中吸引眼球,而是“中国大妈”提供了一个在结构性社会流动中,相对获益少的群体个案,这是研究该群体的学术价值所在。什么是“结构性社会流动”(structural social mobility),用教科书的一个答案是:更多地由于社会自身而不是个人努力而带来的许多人的社会位置的转换*[美]麦休尼斯著,风笑天等译:《社会学》,北京:中国人民大学出版社,2009年,第761页。。除了上述含义外,本文的“结构性社会流动”还包含宏观社会变迁造成的人口社会构成的变化的意思。

在结构性社会流动中,虽然个人特征对其社会流动有影响,但是这种影响只是在宏观社会变迁作用下才起作用。最突出的事例就是农民离开村庄外出打工,这种情况在改革开放以前极少发生。改革开放之初,由于就业机会主要集中在珠江三角洲地区,而且机会相对少,因此基本上只有青年农民才有机会找到工作,因此农民“大妈”在20世纪90年代很少能够得到离开农村的机遇。

下岗也是一种结构性社会流动。在改革开放以前,城镇里的工人是社会地位很高的一个群体,工人是大多数城镇青年,特别是上山下乡知青梦寐以求的职业。可是当企业改革的浪潮来临时,工人,特别是工人“大妈”,为改革付出了巨大的成本,“下岗”成为一代人挥之不去的沉重记忆。时至今日,工人队伍中,特别是在经济发达的沿海地区,城市青年的身影已经日益稀少,取而代之的是“打工仔”和“打工妹”。

通过对社会流动的纯个体研究比较容易了解社会内部结构,而对社会流动的群体研究则有助于了解社会变迁。很早就有社会学家指出,目前对社会流动研究过于侧重于个人社会流动的研究。事实上,目前的社会流动研究受美国社会学界影响,侧重于把社会流动看为代际之间不同职业和个人在不同时间点上的职业变动,而对群体的社会流动研究偏少*B.Math,SocialMobilityandSocialStructure, London,1986,p.13.。美国社会是一个近百多年没有发生过天翻地覆变革的社会,而中国社会则是在一百多年间已经发生多次惊天动地变革的社会,因此如果简单套用美国社会学研究模式,恐怕榫枘不合很难有学术创新的空间。如果侧重结构性社会流动研究,或许更加符合中国国情。

中国有句古语“时也命也”,也许是结构性社会流动直白的解读。不能否认,有少数优秀人物可以抗拒时代的变革,成为时代的弄潮儿,但是大多数人的命运是被时代的潮流冲刷到生命的终点。这就引申出两个问题:

(1)如何消除社会变迁过程中群体之间的机会不平等;

(2)如何弥补失落群体的损失。

显然这是两个本文无法回答,甚至是整个社会都无法回答的问题。不过根据对“中国大妈”群体的分析,笔者还是冒昧提出个人看法。

第一,社会政策设计之初必须充分考虑避免出现群体之间的机会不平等。有些机会不平等是无法避免的,如改革开放之初,只有青年农民容易得到进城工作机会,这是劳动力市场选择的结果。不过出现体制内外巨大的差异,原先是可以避免的。当今饱受诟病的退休双轨制就是一个典型的事例。虽然已经给出改革退休双轨制的时间,但是距离真正公平,还有漫长的道路。

第二,通过公平的社会保障体系,尽量弥补失落群体的损失。这也许是句废话,但是希望是一种社会共识。

第三,社会要以宽容心态对待失落群体。当今媒体对“中国大妈”贬多于褒,笔者也认为“中国大妈”并非没有缺点,不过当意识到她们中的大多数是时代变迁中的相对失落者,她们得到的机会与比她们年轻的一代少许多,甚至于比她们同龄的男性少许多时,我们是否应当感谢她们为时代作出的牺牲?

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

中图分类号:C913.5

文献标识码:A

文章编号:1000-9639(2015)05-0149-10

作者简介:李若建,中山大学社会学与人类学学院教授(广州 510275)。

*收稿日期:2015—04—14