印度前总统卡拉姆:除了造导弹,还要再造印度

徐方清

阿卜杜勒·卡拉姆的个人网站的首页上,图片内容主要有两种:一是他在不同场合的演讲,二是他和年轻人在一起。

2007年6月,尽管印度国内希望卡拉姆连任的呼声颇高,但已76岁的他宣布结束五年的总统任期。此后,卡拉姆将教学当成了自己新的人生使命,并格外注重对年轻人的教育和培养。

“我热爱教学和科研,它们是我的人生使命。”卡拉姆告诉《中国新闻周刊》。

11月7日中午,结束了在北京大学光华管理学院的近两个小时的讲座后,只稍歇了几分钟,83岁的卡拉姆接受了《中国新闻周刊》的专访。

如果不是走路时略显颤巍,卡拉姆的表现根本不像是年逾八旬的老人。

11月7日上午,讲座进行了将近一个小时后,北大方面的主持人建议一直站着的卡拉姆可以坐下来授课。卡拉姆看了一眼身旁的椅子,微笑着拒绝了。直到进入最后的互动环节,他才稍稍坐了几分钟,后又站起来完成了他在北大的最后一场讲座。据北京大学负责接待工作的人员向记者介绍,卡拉姆在北大的三场讲座,全是站着完成的。

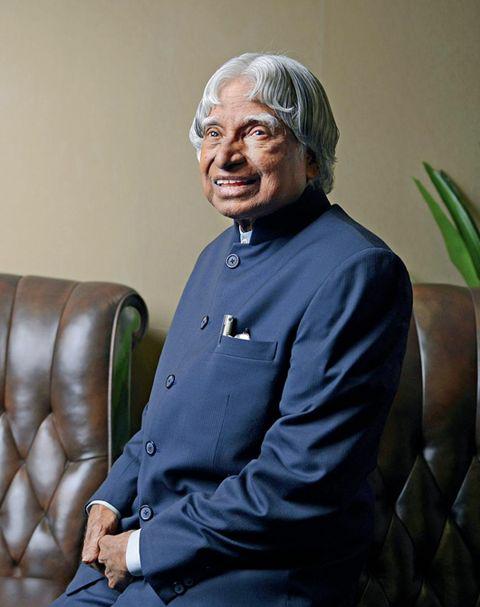

坐在《中国新闻周刊》记者面前的卡拉姆,也更多展现出的是师长的随和,而非政治家惯有的威严:一身对襟黑色套装尽管熨烫得笔挺,已然花白的二分式卷曲长发却显出随性。

据印度媒体的报道,卡拉姆是在当总统后才习惯穿皮鞋的,“平常不修边幅的他最喜欢穿的是拖鞋”。

“成为一个好人,一直是我的目标”

卡拉姆并不愿人们过于关注他“印度前总统”的身份,而更喜欢人们称呼他“卡拉姆博士”。他对《中国新闻周刊》说,“我做过科学家,当过印度总统,在过去50多年里,我为国家做过很多事。无论是总统、科学家、技术人员还是政客,最重要的一点是你得是个好人。”“成为一个好人,一直是我的目标。”他强调说。而他现在还要做的是,推动并且见证这个世界变得更加美好。

阿卜杜勒·卡拉姆。摄影/董洁旭

或许正因为他自己的这种角色定位,相较于他“印度导弹之父”的巨大声望,5年印度总统带给他的政治光环略显黯淡。

1998年,作为时任印度总理瓦杰帕伊的首席科学顾问,卡拉姆成功主持了印度核试验,随后还获得了印度国家最高荣誉——钻石勋章,作为科学家的卡拉姆声望达到最巅峰。在上世纪80年代,他已因为主持印度SLV-3火箭(“卫星运载火箭”-3)项目,跻身印度顶尖科学家行列。后又出任印度国防研究与发展组织的负责人,主持研发“大地”“烈火”“三叉戟”等导弹,被誉为“印度导弹之父”。

在父母和老师的眼里,虽然卡拉姆小时候就展现出过人的智商,但他刚上学时的成绩并不好。区别于同龄人的是,卡拉姆懂事更早,很小就送报纸以补贴家用;他还喜欢一整天泡在离家不远的一处小图书馆,看一些很多大人都看不懂的书籍。自幼性格安静内向,又出身于印度南方泰米尔纳德邦的一个普通穆斯林家庭,卡拉姆涉足政坛“纯属意外”。

2002年,印度迎来五年一次的总统选举。执政的印度人民党原定的参选人却遭到反对党抵制,不得不另觅人选的印度人民党决策层这才想到卡拉姆。卡拉姆当时已年过七旬,并且从瓦杰帕伊的首席科技顾问一职上离任,回到家乡的安纳大学任教,但凭借着“印度导弹之父”的声望,和因成功主持印度首次核试验而收获的一时无人比肩的高人气,很少涉足政治的穆斯林无党派人士卡拉姆最终以压倒性优势当选,成为印度独立后的第11任总统。

在印度,总统只是名义上的国家元首和武装部队最高统帅,其职责更多是属于礼仪性质。但对卡拉姆来说,当总统仍然是个苦差事,在入主总统府后,卡拉姆曾调侃道,签署文件是自己“最头疼的一件事”。此前一直投身于科研工作的卡拉姆,并无太多的政治经验。但他在任五年里,仍以亲民作风赢得印度民众的广泛支持,被称为“人民的总统”。

2012年,在印度第12任总统的任期即将届满时,印度有媒体报道称,卸任总统已五年的卡拉姆可能会重回政坛,再次参选总统。和十年前一样,卡拉姆再次获得了印度民众和多数政治派别的广泛支持。但卡拉姆最终拒绝了多方的邀请,他在一次演讲中感谢印度民众对他的信任。

“我尊重人民的愿望,但我已经有了自己人生的新使命。”时隔两年后,他对《中国新闻周刊》说。

年过八旬的“青年榜样”

2007年7月,卡拉姆带着两个小皮箱离开了总统府,重返大学教学岗位。此后,他的精力主要投身于一个名叫“印度千年任务2020”的计划,其目标是将印度带入发达国家的行列。

这份计划延续了他作为印度总统时的雄心壮志。2003年,刚出任印度总统后不久,卡拉姆就在一次演讲中预言,印度到2020年人均GDP将达到2.5万美元,成为发达国家。为此,他随后出版了题为《印度2020》的专著,从科技、农业和粮食、生物技术、制造业和医疗等涉及印度发展的各个领域为印度“在2020年甚至更早”成为发达国家规划了路线图。

如今距离2020年只剩下不到六年的时间,卡拉姆对目标的实现仍然充满信心。“印度如今的GDP(国内生产总值)增速是5.5%左右,但目前印度的很多改革正在推进,在六年内,GDP增速达到8%至9%不是没有可能的。”卡拉姆对《中国新闻周刊》说。

2006年,卡拉姆曾同访问印度的时任中国国家主席胡锦涛会面。他很赞赏中国当时进行的一系列经济改革。“胡锦涛主席曾提到中国东西部以及沿海地区共同繁荣的观点,在这一点上,中国和印度是目标一致的,我们都希望国家整体繁荣。”卡拉姆说。

在卡拉姆看来,年轻人众多是印度当下最主要的优势之一,“富于创造力的年轻人是推动社会进步的最大力量”。最新的数据显示,目前印度0~25岁的人口约占全国人口的一半,而印度青年人口的比例在未来十多年里还将不断增加。印度一些研究机构认为,“人口红利”将是印度获得经济振兴的一个机遇。

卡拉姆本人从未娶妻生子,但他对于印度青年人的成长却投入了极大关注。1999年,卡拉姆辞去印度政府首席科技顾问之职,并订下一个计划,要在此后的两到三年里完成同至少10万名大学生的互动交流和对话。

在五年的总统任期里,卡拉姆亲自参与的同印度青年的互动就超过百场。在卸任总统后,他更加注重印度年轻人的教育和培养,这也是他选择重返校园执起教鞭的重要原因之一。除了在家乡的安纳大学,卡拉姆还在印度不同城市的近十个大学担任客座教授或访问学者等教职,以完成他曾经的未尽梦想。

“和年轻人在一起我感到很舒服,尤其是和大学生在一起时。印度走向发达国家已经有了清晰的路线图,我需要将我的经验分享给年轻人,并激发他们的梦想,让他们为印度的发展做好准备。”卡拉姆说。

2011年5月,卡拉姆发起了一场“我能做什么”的活动,主题是号召青年人配合政府打击腐败,他希望印度年轻人能在印度面临的这个巨大挑战中发挥更大的作用。“腐败不仅是对于印度,对于任何一个国家,都是很大的一个问题。‘我能做什么是想告诉年轻人能从社会中拿到什么,又能为反腐败做出怎样的贡献。”卡拉姆对《中国新闻周刊》说。

因为和年轻人之间的密切互动和交流,卡拉姆两次被印度一家电视台提名为“青年榜样”。2011年,一部名为《我是卡拉姆》的电影在印度上映,影片中一位出身贫寒却很聪明的小男孩受卡拉姆的鼓励,给自己改名卡拉姆,并通过奋斗改变命运。

在北京大学的讲座一开始,卡拉姆博士的开场白中就重点谈起了青年人,并表达了印度青年想要传递给中国青年的讯息,“所有的青年都是同一个集体,我们今天不断努力是为了这个集体的美好未来。我们不仅要关心自己,还要关心这个世界以及世界上正在遭受苦难的人们。我们不仅要致力于科学,还要致力于人文,深入地探讨人文精神在当今社会的实现。”

卡拉姆此番来北大连作三场讲座,并被授予北京大学名誉教授,也是为了兑现他和中国大学生之间的一场“青年之约”。2012年,他首次到访中国并出席北京大学作为联合主办方之一的北京论坛期间也访问了北大,接受了北大方面的邀请,到该校任教。“我特别喜欢与年轻人在一起,我愿意为他们增长知识做贡献。”

而对于自己又一次中国之行,卡拉姆对《中国新闻周刊》表示,自己有个信息想与中国人民尤其是中国的年轻人分享:如果人们心中能常怀正义,人性就会变得美好;如果人性是美好的,国家也就会井然有序;如果国家是井然有序的,世界也就能永享和平。

“心中常怀正义,是中国的儒家思想和印度的佛教教义所共同强调的。世界大同,正义乃根本。”卡拉姆说。

(翻译王琛)