超声引导联合神经刺激仪经肌间沟入路臂丛神经阻滞的临床疗效

曾俊华 马笃军 余 阗

深圳市中医院麻醉科,广东深圳518033

臂丛神经阻滞入路多样,其中肌间沟入路已广泛用于上肢手术。由于臂丛神经结构复杂、周围重要组织较多,在临床穿刺定位过程中给医患带来了巨大的压力。传统解剖定位阻滞方法尽管操作简便,但缺乏统一量化操作规范以及存在手术患者个体差异情况,属于盲探式操作,容易损伤神经并神经阻滞常不全,甚至产生严重并发症等[1]。因此,本研究利用超声引导联合神经刺激仪经肌间沟入路行臂丛神经阻滞,取得了满意效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究得到我院临床研究伦理与道德委员会的批准,共纳入2013 年6 月~2014 年6 月资料完整的ASA 为Ⅰ~Ⅱ级上肢手术患者90 例,所有患者均签署了知情同意书,其中年龄18 ~60 岁,体重40 ~75kg,无上肢运动、感觉异常,无肌间沟入路禁忌。将所有符合要求病例按照先后就诊顺序根据随机数字表方法分为超声组(A 组,n=30)、超声联合神经刺激仪组(B 组,n=30)、传统组(C组,n=30)。三组患者基线情况差异无统计学意义(P >0.05)。见表1。

1.2 方法

所有患者术前30min 肌注苯巴比妥钠(上海新亚药业有限公司,H31020532)0.1mg、阿托品(西南药业股份有限公司,H50020046)0.5mg。进入手术室后常规开放静脉,监测生命体征(Bp、ECG、SpO2、R、R)。患者平卧位,双肩放松,头转向对侧,手臂放置于体侧。三组患者按照下述方法注入0.5%罗哌卡因(瑞典AstraZeneca AB,H20100106)30mL/例。

A 组:采用美国Terason T3000 便携式超声系统(5 ~14MHz,HL5-A 探头)对肌间沟臂丛神经进行扫描,涂抹耦合剂后移动超声探头在前斜角肌的外下方找到类圆形低回声目标神经干后,在超声实时可视图像导航下将已经安装好的7 号注射穿刺针头从超声探头外侧进针,沿臂丛后外侧缓慢贴近臂丛神经,确认无误后注入1/2 左右局麻药,用超声观察局麻药对神经束浸润情况,使局麻药尽量包绕在神经束周围扩散。实时调整进针角度及深度,再将针尖从臂丛前上方贴近臂丛神经,照前法注入剩余局麻药。

B 组:同上述方法用超声定位肌间沟臂丛神经后,常规消毒,将Stimuplex SB8-HNS12 神经刺激仪22 号刺激针在超声引导下刺入皮肤,当针尖接近目标神经丛时以1 ~2Hz 的频率、1.0mA 的输出电流刺激神经,观察患者相应上肢、肩部肌群收缩运动情况。当电流逐渐调为0.3mA 时仍有持续的肌肉收缩运动时,回抽与延长管相连的注射器无血液后,可先注入1 ~2mL 局麻药作为尝试量,并逐渐增加电流至1.0mA 观察上肢的运动反应,若确定无反应,说明阻滞成功,可将剩余局麻药物按照上述方法依次注射完毕。

C 组:辨清前、中斜角肌间隙后,将7 号注射针在颈6 水平垂直向皮肤内刺入,并逐渐往脚侧推进,直至出现异物感或触到突触,并询问患者有异感,将枕头固定,回抽无血液或脑脊液后,直接注入局麻药物。

由另一麻醉医师监测上述三组患者各项指标,术中若镇痛不全,可辅助镇静镇痛药物,若仍难以对目标神经阻滞完全,则改为全麻。

1.3 观察指标

操作时间:穿刺针穿刺开始至局麻药物注射完期间。

痛觉阻滞效应[2]:注药15min、30min 后,以针刺法评估正中神经、桡神经、尺神经、肌皮神经、前臂内侧皮神经支配区的痛觉,记录阻滞起效时间,以痛觉消失为阻滞完善,记录阻滞完善时间、阻滞完善率。

运动阻滞程度[3]:于注药后15、30min 采用Bromage 改良法评估运动阻滞:0 级,无运动阻滞;1 级,感上肢沉重;2 级,不能抬起上肢;3 级,不能屈肘;4 级,不能屈腕;5 级,不能活动手指。

麻醉效果评价:优,手术时完全无痛;良,手术时轻微疼痛,需辅以镇静药;差,手术时剧烈疼痛,需追加臂丛神经阻滞、局部麻药或辅助大剂量镇痛药物才能完成手术。

不良反应:记录麻醉过程中各种相关不良反应和并发症。

表1 三组患者基线情况比较

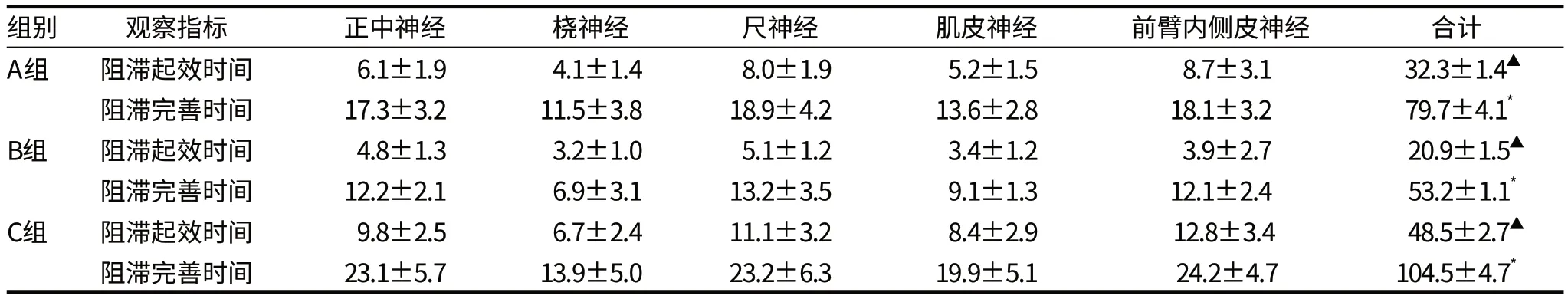

表2 三组患者臂丛各神经痛觉阻滞效应时间的比较(,min)

表2 三组患者臂丛各神经痛觉阻滞效应时间的比较(,min)

注:完全随机设计资料方差分析,三组阻滞起效时间比较,F=64.781,▲P <0.05;三组阻滞完善时间比较,F=59.738,*P <0.05

组别 观察指标 正中神经 桡神经 尺神经 肌皮神经 前臂内侧皮神经 合计A组 阻滞起效时间 6.1±1.9 4.1±1.4 8.0±1.9 5.2±1.5 8.7±3.1 32.3±1.4▲阻滞完善时间 17.3±3.2 11.5±3.8 18.9±4.2 13.6±2.8 18.1±3.2 79.7±4.1*B组 阻滞起效时间 4.8±1.3 3.2±1.0 5.1±1.2 3.4±1.2 3.9±2.7 20.9±1.5▲阻滞完善时间 12.2±2.1 6.9±3.1 13.2±3.5 9.1±1.3 12.1±2.4 53.2±1.1*C组 阻滞起效时间 9.8±2.5 6.7±2.4 11.1±3.2 8.4±2.9 12.8±3.4 48.5±2.7▲阻滞完善时间 23.1±5.7 13.9±5.0 23.2±6.3 19.9±5.1 24.2±4.7 104.5±4.7*

表3 三组患者臂丛各神经痛觉阻滞完善率的比较[n(%)]

表4 三组患者运动阻滞效应的比较[n(%)]

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 操作情况

三组患者均按照计划完成麻醉。A 组操作时间2.0 ~7.5min,平均(4.7±0.9)min;B 组操作时间1.0 ~6.5min,平均(3.5±0.7)min;C 组操作时间2.0 ~13.5min,平均(6.8±4.7)min,出现2 例声音嘶哑,3 例误穿血管,1 例血肿。A 组与B 组操作时间相比较,差异有统计学意义(t=5.17,P<0.05),C 组与A 组、B 组比较,差异有显著统计学意义(F=77.23,P <0.01)。

2.2 痛觉阻滞效应

A 组与B 组阻滞起效时间、阻滞完善时间比较,差异有统计学意义(P <0.05),C 组与A 组、B 组阻滞起效时间、阻滞完善时间比较,差异有显著统计学意义(P <0.01),A 组、B 组、C 组阻滞完善率比较,差异无统计学意义(P >0.05)。见表2 ~3。

2.3 运动阻滞程度

注药后15min,三组运动阻滞程度比较,差异有统计学意义(P <0.05),同样A 与B 组比较,差异有统计学意义(P <0.05);30min 后,A 组与B 组差异无统计学意义(P>0.05),C 组与A、B 组比较,差异有统计学意义(P <0.05),其中与A、B 组中3 级、4 级、5 级比较,差异有高度统计学意义(P <0.01)。见表4。

2.4 麻醉效果评价

麻醉效果评定:A 组优秀24 例(80.00%),良好6 例(20.00%),优良率达100.00%;B 组优秀29 例(96.67%),良 好1 例(3.33%),优 良 率为100.00%;C 组优秀19 例(63.33%),良好3 例(10.00%),优良率达73.33%。A、B 组麻醉优良率高于C 组,差异具有显著统计学意义(P <0.01),A、B组麻醉优良率一致,差异无统计学意义(P >0.05)。

3 讨论

臂丛神经由颈5 ~8 神经腹支、大部分胸1 神经前支、部分颈4 神经和胸2 神经组成,围绕腋动脉分为内侧束、外侧束和后束,三束呈扇形主要发出肌皮神经、正中神经、桡神经、尺神经、腋神经,是支配上肢感觉和运动的周围神经丛[2]。臂丛神经阻滞入路常见有肌间沟和腋路,取肌间沟神经阻滞对上臂、肩部及桡侧阻滞好,而尺神经阻滞起效迟、不完全,腋路臂丛阻滞时尺侧阻滞好,而肌皮神经常不能阻滞,在临床实际操作中仍以肌间沟法为主[4]。其定位方法目前以传统解剖定位行上肢手术麻醉为多见,因为其不需要超声等辅助设备支持,只是根据触摸体表解剖标志进行操作,因而快捷简便,但此操作过于盲目和主观,其麻醉疗效与临床经验和患者个体差异存在密切关系[5]。因为仅仅依靠体表解剖标志去定位,穿刺过程中难免会损伤周围神经、血管,甚至出现局麻药的毒性反应,如口舌发麻、霍纳综合征、头晕痛、听力障碍等中枢神经中毒症状,或伴有血压骤升、骤降以及心率加快等外周系统中毒反应。对于臂丛解剖变异或颈粗短者,更会影响施术。伴随现代医学精准定位技术的发展,如今医学不仅追求优良有效的麻醉疗效,还要更加减少不良反应的发生率[6]。因此,人们开始应用各种辅助设备行臂丛神经阻滞麻醉,提高麻醉精确度,常用的设备有超声、神经刺激仪等[7-8]。

自1994 年Kapral[9]首次描述超声实时引导用于区域麻醉,这项革新技术已经在成人中得到广泛认可。超声技术具有定位无创伤、定位准确、可视下实时监测、操作便利等优点[10],研究显示当超声探头频率在10 ~14MHz 时可以清楚地显示臂丛神经团、肌肉及血管等结构,直视下引导穿刺针行多点注射并可实时监测麻醉时局麻药的扩散情况,避免了传统穿刺方法的盲目性,极大地提高了麻醉效果,减少并发症发生[11-12]。神经刺激仪定位臂丛神经时,通过电流刺激混合神经,激发靶点肌肉运动据此作为神经定位标志,给神经阻滞技术提供了客观指标,进一步提高了阻滞定位的准确性和阻滞效果[13]。由于以往是借助解剖标志盲探下置入神经刺激仪,不能保证局部麻醉药完全包绕神经,对尺神经和前臂内侧皮神经均具有较高的阻滞不全发生率,因此仍存在一定的失败率和并发症[14]。

本研究借助超声扫描神经丛二维平面可视化优势即影像学定位,结合神经刺激仪激发靶点肌肉的进一步验证即电生理定位,实现了超声引导神经刺激仪精准定位臂丛神经,其中通过临床对照研究发现超声联合神经刺激仪组臂丛各神经痛觉阻滞起效时间、阻滞完善时间、麻醉操作时间均小于单纯超声组、传统组,说明超声引导联合神经刺激仪可以提高肌间沟臂丛阻滞的成功率,该方法较传统方法麻醉起效时间短、阻滞效果完全,提高了麻醉的安全性、有效性,值得临床推广应用。对于臂丛神经解剖结构变异较大,病情较危重的患者行肌间沟臂丛阻滞时建议优先使用超声联合神经刺激器定位行阻滞麻醉。

[1] 张庆芬,林惠华,杨庆国.超声引导连续髂筋膜间隙阻滞与神经刺激仪引导连续股神经阻滞用于全膝关节置换术病人术后镇痛效果的比较[J].中华麻醉学,2012,32(11):1297-1301.

[2] 夏雷,王美美,陈伟楚,等.超声引导在肱骨骨折患者锁骨上臂丛神经阻滞的临床应用及其效果分析[J].浙江创伤外科,2014,19(1):144-146.

[3] 文四成,陈潜沛,邓蕊.超声可视下肌间沟联合腋路臂丛神经阻滞的麻醉效果[J].广东医学,2014,35(3):398-400.

[4] 庄心良,曾因明,陈伯銮.现代麻醉学[M].第3 版.北京:人民卫生出版,2008:1057-1060.

[5] 李露,张晓光,廖俊,等.罗哌卡因混合碳酸利多卡因与等效浓度罗哌卡因用于逆行锁骨下臂丛神经阻滞效果的比较[J].中华麻醉学杂志,2011,31(8):955-957.

[6] Trehan V,Srivastava U,Kumar A,et al.Comparison of two approaches of infra-clavicular brachial plexus block for orthopaedic surgery below mid-humerus [J].Indian J Anaesth,2010,54(3):210-212.

[7] 吴洪涛,王晋平.超声引导下臂丛神经阻滞的临床研究[J].基层医学论坛,2014,18(2):137-139.

[8] 贺建华.改良肌间沟臂丛神经阻滞的临床疗效[J].现代诊断与治疗,2013,24(15):3473-3474.

[9] Kapral S,Krafft P,Eibenberger K,et al.Ultrasound-guided supraclavicular approach for regional anesthesia of the brachial plexus[J].Anesth Analg,1994,28(3):507-513.

[10] 马宇,熊源长,邓小明.便携式超声设备在未来战伤急救和麻醉镇痛中的应用[J].人民军医,2014,57(1):17-18.

[11] 吴道珠,黄品同.高频超声引导锁骨上和锁骨下臂丛神经阻滞的临床研究[J].医学影像,2011,21(4):524:527.

[12] 赵梓煜,陈非庸,张序忠,等.超声引导下锁骨下血管旁臂丛阻滞与超声引导下肌间沟臂丛神经阻滞疗效对比[J].中国现代医生,2013,51(29):95-97.

[13] 薛卫东,曹建设,郭安梅.神经刺激仪经肌间沟定位臂丛神经分支行臂丛麻醉效果分析[J].现代生物医学进展,2014,14(2):272-274,308.

[14] Horvath E,Majlis S,Rossi R,et al.An ultrasonogram reporting system for thyroid nodules stratifying cancer risk for clinical management[J].J Clin Endocrinol Metab,2009,94(5):1748-1751.