武汉市水土流失现状及综合治理对策

张永利,王 晖,王留林,刘汉生,吴宜进

(1.华中师范大学 地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,湖北 武汉430079;2.华中师范大学 城市与环境科学学院,湖北 武汉430079; 3.湖北省电力勘测设计院,湖北 武汉430040)

武汉市水土流失现状及综合治理对策

张永利1,2,王 晖3,王留林1,2,刘汉生1,2,吴宜进1,2

(1.华中师范大学 地理过程分析与模拟湖北省重点实验室,湖北 武汉430079;2.华中师范大学 城市与环境科学学院,湖北 武汉430079; 3.湖北省电力勘测设计院,湖北 武汉430040)

水土流失;成因分析;治理措施;武汉市

水土流失不仅会造成生态环境破坏,而且阻碍了城市生态文明建设和社会经济可持续发展。通过对武汉市水土流失成因、不同区域水土流失特点、变化趋势等进行分析研究发现:武汉市水土流失加剧与其特殊的自然地理条件和城市建设速度加快密切相关;水土流失面积总体呈下降趋势,但是部分区域侵蚀程度有所加剧,表现为强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积不断增加,人为造成的局部水土流失依然严峻;城市水土流失主要呈现大分散、小集中、范围广等特点,水土流失重点预防区和重点治理区主要集中在林草植被恢复率较低的地区。通过对武汉市的水土流失现状进行分析,提出了水土流失综合治理对策。

水土流失不仅会造成土壤肥力下降、自然资源破坏,还会导致湖泊河库淤积、防洪蓄水功能降低,更会损害城市生态环境、阻碍地区经济社会发展,因此开展水土流失治理是实现地区生态文明建设和社会经济可持续发展的一项重要基础性工程。水土保持在提升城市竞争力和保护城市生态环境方面的作用已经得到了学者的广泛认同。以武汉市为例,研究人员对水土保持监测技术、“3S”技术在水保监测中的应用、山区水土流失防治措施体系和开发建设项目水土保持监测等方面开展了大量研究工作[1-4],而关于武汉市城市水土流失现状、分布和防治措施的研究成果较少。本研究计划从武汉市水土流失的成因出发,参考近年的《武汉市统计年鉴》《2009—2013年武汉市水土保持公告》《武汉市水资源公报》,以及部分具有参考价值的文献和专刊,结合自然环境状况,通过对比不同城区和不同地貌类型区的水土流失状况,分析水土流失的分布特点和变化趋势,并有针对性地提出防治对策。

1 研究区概况

武汉位于鄂东南、江汉平原东部,E113°41′~115°05′、N29°58′~31°22′,属北亚热带季风性(湿润)气候区,自然植被以常绿阔叶、落叶阔叶混交林为主,年均气温17.6°,年均降水量947 mm,雨量充沛但时空分布不均,常出现旱涝更替。全市现有13个辖区,其中江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区为中心城区,东西湖区、蔡甸区、江夏区、黄陂区、新洲区、汉南区为新城区。全市地势北高南低,以平原为主,兼有少量低山丘陵和岗地:平原主要位于长江、汉江及其支流两岸和湖泊周围;丘陵分为三列,北列位于新洲区、黄陂区北部,中列横穿城区,南列分布在蔡甸区、江夏区北部;低山主要分布在黄陂区和新洲区东北部,海拔200~500 m。

2 水土流失现状

2.1 水土流失成因分析

第一,武汉市地处华中地区,位于我国东部主要雨带的江淮梅雨带[5]。近50年的降雨数据[6]表明,武汉市各月平均降水量呈正态分布,雨季尤其是6—8月降雨较多且多为暴雨。集中的降雨为水土流失的发生提供了动力基础。第二,武汉市低坡丘陵山区占总面积的18.10%,垄岗平原占总面积的42.56%,在构造形迹的控制下形成的垄岗地貌为水土流失的发生提供了有利的地形条件[7]。第三,土壤抗冲性较差。全国第二次土壤普查结果显示,武汉市土壤类型以水稻土面积最大,占土壤调查总面积的45.23%,其次是黄棕壤。南方湿热条件下发育的以棕红壤和黄棕壤为主的土体淋溶性较强,在多雨季节地面排水不良的情况下,雨水向下渗透可将土内石灰质与其他可溶盐类溶解冲走,一些较难移去的氧化铁质与黏土等被冲刷并沉积到土壤剖面的B层当中,使得表土难以形成胶粒状物质,土壤黏性降低,抗蚀性较差。第四,随着“武汉城市圈”建设的持续推进,社会经济发展势头迅猛,城市化过程中公路、桥梁的建设,房地产开发,不合理的毁林开荒、围湖造田等,造成城市地表硬化面积增大、植被覆盖度降低,遇强降雨天气很容易诱发城市水土流失。

2.2 水土流失面积变化

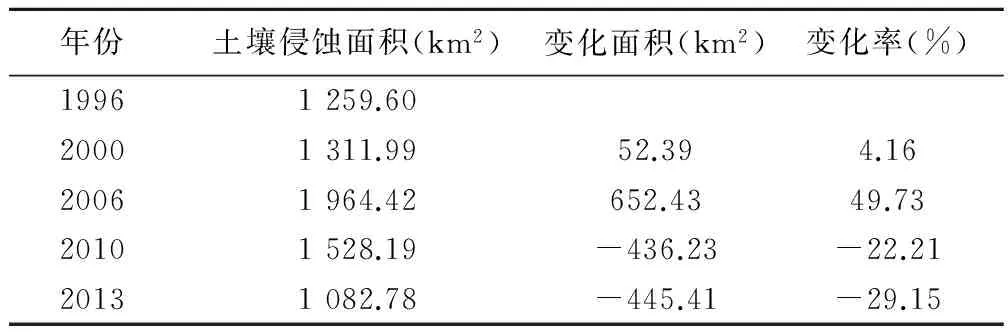

武汉市属于我国水土流失分区中的南方红壤丘陵区,处于湖北省水土流失重点防治分区中的“重点治理区”和“重点预防保护区”范围,以水力侵蚀为主[8-9]。近年来武汉市政府不断加大水土保持生态建设力度,取得了一定效果,但是局部水土流失加剧的现象依然严峻。1996—2013年武汉市土壤侵蚀面积变化趋势(表1)表明:1996—2006年土壤侵蚀面积不断增加,到2006年达到高峰值,之后随着小流域综合治理、退耕还林(草)、“四荒”治理开发等的相继实施,土壤侵蚀逐年加剧的局面得到缓解;2006—2013年土壤侵蚀面积呈明显下降趋势,2010年土壤侵蚀面积较2006年减少了436.23 km2,2013年较2010年减少445.41 km2。

表1 1996—2013年武汉市土壤侵蚀面积

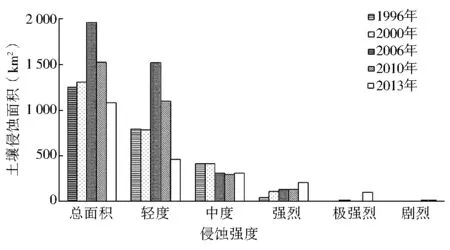

据2013年遥感调查结果(图1),武汉市土壤侵蚀以轻度为主,占土壤侵蚀总面积的42.46%,中度、强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积分别占28.97%、19.28%、9.15%和0.14%。由图1知,虽然全市范围内土壤侵蚀面积自2006年以来呈总体下降趋势,但是部分区域侵蚀程度有所加剧,表现为强烈、极强烈和剧烈侵蚀面积增加,说明人为造成的局部水土流失依然严峻。1996—2006年极强烈侵蚀面积0.49~1.61 km2,2013年达到99.11 km2;剧烈侵蚀面积也由2006年的0.03 km2增加到2013年的1.48 km2。

图1 五次遥感普查土壤侵蚀结果对比

3 水土流失分布及特点

3.1 主城区和新城区

2013年武汉市土壤侵蚀面积1 082.78 km2,占土地总面积的12.75%。受地形、植被等自然因素的影响,加之人为因素的差异性,主城区和新城区水土流失的表现特征有所不同。

武汉市土壤侵蚀具有大分散、小集中、范围广等特点。大分散主要表现为各区均有不同程度的土壤侵蚀,土壤侵蚀面积占土地总面积的比例在5.76%~16.24%(表2)。小集中主要表现在全市土壤侵蚀面积集中在新城区,达986.66 km2,是主城区的10倍以上,同时新城区不同程度土壤侵蚀均有,而主城区不存在剧烈侵蚀。土壤侵蚀在主城区以轻度和中度侵蚀为主,分别占主城区土壤侵蚀面积的34.08%和34.18%,而在新城区则主要以轻度侵蚀为主,占到新城区土壤侵蚀面积的43.27%。主城区土壤侵蚀面积较大的是洪山区,占主城区土壤侵蚀总面积的54.20%;新城区土壤侵蚀面积较大的是黄陂区、江夏区和新洲区,分别占新城区土壤侵蚀总面积的30.21%、27.44%、24.69%。流失范围广主要表现在土壤侵蚀面积占全市土地总面积比例较高,为12.75%,流失面积较大。

表2 2013年武汉市土壤侵蚀面积分布 km2

3.2 重点防治区

根据2013年武汉市卫星遥感影像,水土流失重点预防区和重点治理区主要集中在林草植被恢复率较低的地区。水土流失重点预防区主要集中在黄陂木兰山区、梅院泥库区、黄陂前川、江夏梁子湖水系、都市发展圈等7个区域,成片状分布,面积3 118.93 km2,占全市土地总面积的36.72%;水土流失重点治理区主要集中在黄陂北部山区、新洲道观河库区、江夏中部丘陵区、蔡甸国道沿线等4个区域,面积1 763.53 km2,占全市土地总面积的20.76%。总体来看,水土流失严重的区域主要集中在武汉市的中部、东南部、北部、东北部,其中:黄陂北部山区因早年乱砍滥伐导致植被覆盖率降低,水土流失严重;江夏中部八分山、长山等丘陵地区因开山采石等造成自然山体破碎、地表植被破坏严重;东湖开发区南部凤凰山一带因开发建设造成地表裸露,水土大量流失。

4 水土流失综合治理对策

根据武汉市水土流失的成因、变化趋势和各区水土流失特点,提出了武汉市水土流失综合治理对策:①针对降雨集中、多梅雨的特点,尽量避免雨季大规模施工,调整种植结构减少地表裸露时间。②针对低山丘陵、垄岗地貌易发生水土流失和棕红壤、黄棕壤淋溶性较强的特点,建议开展小流域水土流失综合治理:在林草植被稀疏的缓坡区培育水保林和经济林,必要时可采取封禁治理,充分依靠生态的自我修复能力;在农耕水土流失区采用保土耕作和增加地表覆盖的方法,注重土壤改良,增加土壤透水性,减轻径流冲刷;在坡度大于25°的陡坡区采取工程和生物措施相结合的方法,以封山育林为主,改善农业产业结构。③对于侵蚀程度有明显增加的区域(主要是强烈、极强烈和剧烈侵蚀区域),应加强水土保持监测网络与信息系统建设,实现水土流失动态追踪,加大监管力度。④对城市水土流失治理,既要考虑水土保持措施的经济效益,还要兼顾城区景观建设的要求和与周边生态环境的协调性。⑤对于生态功能保护区和限制性开发区,比如生态湖泊和山区风景区要采取更严格的环境保护力度,严禁不合理的开发建设活动,实行强制性保护,避免人为因素对自然生态系统的干扰和破坏。⑥要加强沿江、沿河堤防建设,注重江堤坡岸的水土流失防护;加大水土保持监督执法力度,促进水土保持方案落实,最大限度地遏制生产建设项目造成的环境破坏和人为水土流失;重视水土保持法律法规的完善,推进水土保持生态补偿制度的落实;对水土流失重点预防区和重点治理区的建设项目要严格执行水土保持方案评审制度,并按规定上缴水土保持设施补偿费;加强水土保持科学技术研究,以及水土保持规划、培训工作,为水土流失治理提供科技支撑。

[1] 王冠,陈晨.武汉市龟山水土流失状况及形成机制探究[J].科技视界,2012(21):73-74.

[2] 周全,鄢铁平,廖炜.湖北省水土保持监测网络与信息系统建设[J].中国水土保持,2008(5):45-47.

[3] 袁传武,胡兴宜,胡吉明,等.“3S”技术在湖北省水土保持工作中的应用探讨[J].湖北林业科技,2001(2):38-41.

[4] 郭巍.恩施水电站建设水土流失特点及监测体系研究[D].武汉:华中农业大学,2012:39-46.

[5] 赵平,周秀骥.近40年我国东部降水持续时间和雨带移动的年代际变化[J].应用气象学报,2006,17(5):548-556.

[6] 王艳,吴军玲,王恒亮,等.武汉近50年来降雨数据的统计分析[J].湖北工业大学学报,2006,21(6):98-100.

[7] 程建国.黄冈剥蚀垄岗地貌单元粘性土层N—c、φ相关性分析[J].土工基础,2012,26(4):91-93.

[8] 辛树帜,蒋德麒.中国水土保持概论[M].北京:农业出版社,1982:68-70.

[9] SL 190—2007,土壤侵蚀分类分级标准[S].

(责任编辑 李杨杨)

S157.2

A

1000-0941(2015)08-0042-03

张永利(1989—),男,河南周口市人,硕士研究生,主要从事水土保持方面的研究;通信作者吴宜进(1963—),男,江西九江市人,教授,博士生导师,主要从事区域资源开发与利用方面的研究。

2015-03-18