成功歌剧的必要条件

司马勤

当你跟我一样,需要经常花时间跟别人解释,为什么《剧院魅影》不是一部歌剧,或许你会跟我一样,怀疑这个问题的出发点是不是对。如今有不少学术书籍曾为舞台剧种之间的细微区别做过分析,因此也许我们应该抱着更广阔的心胸,不再争辩不同门类的剧种有什么区别,而是反过来提出这样一个问题:一部成功的歌剧需要什么条件?

弗吉尔·汤姆森(Virgil Thomson)曾说,要当一个乐评人,只需懂一点音乐,会写作,那就行了。同理可证,我的“方程式”也很简单:歌剧只需要拥有引人入胜的角色,他们的性格、行为具有吸引力,就行了。

然而,越是简单的公式执行起来往往越难。就连做歌剧信手拈来的欧洲人。也无法确保某一个文化背景下深受爱戴的剧目,到了国外巡演时同样受到欢迎。当歌剧在外地巡演,剧中角色的吸引力也可能因为文化差距的加大而越来越弱。倘若故事发生在截然不同的时代或背景下,让观众理解或与故事背景产生共鸣就显得更为棘手。

在过去几周,我在亚洲不同的地点欣赏了两部歌剧:它们分别是韩国国家歌剧团演出林俊希的《天生缘分》,以及北京国家大剧院首演的唐建平新作《这里的黎明静悄悄》。两部作品都各具魅力:音乐都很动听,演员都很出色。可是因为截然相反的原因,它们都也算不上完全成功。

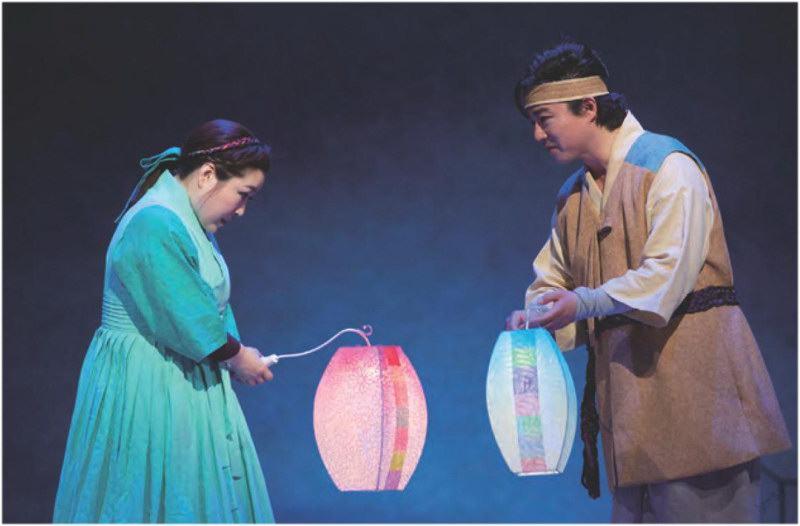

《天生缘分》(Soul Mate)——起初我还以为是“首尔情人”(Seoul Mate X编者注:Soul“灵魂”与Seoul“首尔”两词有着一样的发音)——在香港的韩国十月文化节(Festive Korea)亮相。这个每年一度的盛事旨在促进香港与韩国的文化交流,让观众接触除韩国流行文化以外的极富盛誉的传统艺术。歌剧的主题——包办婚姻与叛逆青年——简单并且令人容易理解。在此之前,《天生缘分》曾经在日本、新加坡、土耳其与中国巡演。在北京演出时,场地是世纪剧院。

故事是由著名表演艺术家、戏剧作家李尚宇根据吴永镇的戏剧作品《孟进士家的喜事》进行改编,剧本在首演后再加修改。大致剧情简单易懂:一个富商为了机身政界及提高自己的地位,安排儿子娶朝廷尚书的女儿。尚书虽然有权有势却身无分文,因而也同意这个婚事。尽管双方家长都认为这是个好主意,当事人——那对素未谋面的年青男女——却一点都不甘心。他们互相隐瞒身份,各自装扮成奴仆,还让自己的佣人打扮成少主去窥探对方。

从那一刻开始,故事变得十分有趣。不仅两名佣人(乔装为少主)一见钟情,而他们的主人(乔装为佣人)也在不经意之间暗生情愫。几经波折后,大家终于发现,原来对方就是父母一早给自己选中的意中人。突然间,一部本来揶揄包办婚姻的讽刺剧,转过头来却肯定了那些封建思想。

这种文化背景对于亚洲观众来说,一点都不难理解,而故事的铺排也十分具有魅力,让我体会到大众痴迷韩剧的原因。就算是在歌剧舞台上,故事桥段的展开也显得流畅自然。甚至可以想象成莫扎特的“瓶”(指形式)装了韩国的“烧酒”(指内容)。

可问题也出在这里:每当莫扎特描述不同阶层的角色时——无论是《魔笛》里与主人公塔米诺和帕米娜相比诙谐的帕帕基诺和帕帕基娜,或者是《费加罗的婚礼》中与费加罗和苏珊娜的对手戏相比更加微妙的公爵和公爵夫人的对话——各个角色必定独当一面。不仅他们的唱词不同,音乐上也传达了丰富的个性。就算是在《唐乔瓦尼》(又译《唐璜》)里,当主人公与仆人莱波雷洛(Leporello)交换了衣服,两人所唱的乐句也保持着显著的区别。

《天生缘分》中不同角色的乐句没有较大幅度的差别。少主与奴仆除了音域以外(男高音与男中音),旋律风格完全一致。女主角与丫环都是女高音,令观众更难在音乐语言中去辨别两人。我猜测这样的安排也许是有什么潜台词吧?举个例,如果是莫扎特,这样的音乐安排往往含有隐喻:例如,《费加罗的婚礼》中类似的手法借以表明倘若命运安排、社会条件不同的话,费加罗与公爵两人的身份有可能对调。但是,我在《天生缘分》的音乐与台词中没有发现主创团队打算安排得如此复杂。

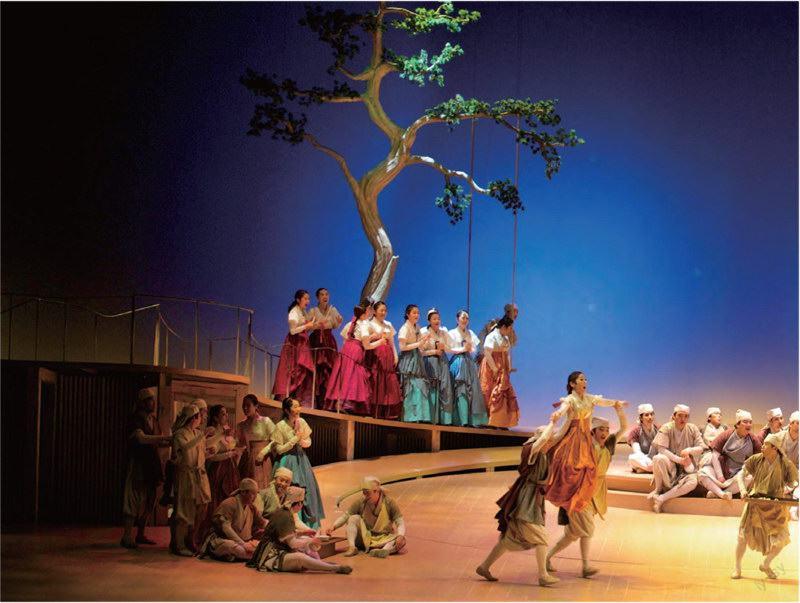

同样没有复杂化的,还有《天生缘分》的音乐。作为一部当代歌剧——林俊希的原作于2006年在法兰克福歌剧院首演,当时取名《婚礼》(The Wedding)——它还是追求西方传统的歌唱技巧,尽管修改了旋律使之听起来跟韩语发音配合得恰当。歌剧音乐里偶尔穿插着传统的韩国音乐元素,还有一些旋律听起来像从韩语韵律直接演化而来。至少从音乐语言上看来,还算是简单。但我也无法理解,在乐池里伴奏的香港管弦乐团在节奏上好像跟不上台上那庞大的韩国合唱团。

几天后,我在北京见证了《这里的黎明静悄悄》的世界首演,这是中国纪念世界反法西斯战争胜利70周年的新作品。中国观众对巾帼英雄一点都不陌生——《红色娘子军》就是一个好例子——为了纪念抗战胜利,国家大剧院委约了这部相当讲究技巧的舞台作品。

这个作品的原著是一本备受欢迎的苏联小说,1972年已拍成电影,更被提名奥斯卡金像奖最佳外语片——从表面来看,这个故事与中国当年的革命样板戏同出一辙:五位苏联红军女兵在战场上对抗德国特种兵,为了保卫祖国,她们全都壮烈牺牲。虽然主题跳不出历史的框架,但这个经典的故事在十年前被拍成中国电视剧;今年年初,俄国也重拍了这部经典电影。

其实像《红色娘子军》这类革命剧目。通常着墨点都在于强调阶级斗争和塑造革命典型。相对来说,《这里的黎明静悄悄》里的五位女性都是鲜活的、贴近群众生活的角色。此次国家大剧院的制作清楚地掌握了精髓,唐建平在描述每一个人物的音乐上,下了很多功夫。他运用了大量抒情与戏剧性的声乐元素,塑造出富有灵性的母亲(女高音徐晓英),放荡的情妇(女中音王宏尧)、有梦想的孤女(女高音刘恋)以及爱上准尉(男中音刘嵩虎)的少女(女高音张心)。曾在莫斯科音乐学院深造的指挥张国勇,带领国家大剧院管弦乐团与合唱团的演出,充满俄国风范。导演王晓鹰处理灰暗的战地与颜色鲜艳的回忆与梦幻段落,保持了原版电影的特殊风格。

然而让我觉得有点惋惜的是。主创们没有把完整的故事呈现出来。在某种程度上,这是可以谅解的:例如电影中的交战场面,在歌剧舞台上很难营造出来。可是,歌剧版本没有把情节交代清楚,缺少了这些有关战争的渲染,舞台显得缺乏连续和平衡。第一幕保留了过多原作的细节,拖沓了故事进展,拉慢了前进动力。到了第二幕,因为没有交代叙事情节,变得缺乏信服力。

《这里的黎明静悄悄》与《天生缘分》的英语字幕,语法与词汇经常用得不恰当,让人莫名其妙。而由于韩国故事比较简单,观众还可以猜得到原意是什么,但《这里的黎明静悄悄》中的几个故事情节的转折点,还有令角色深化的元素,在乐池或舞台上都无处可寻。

或者这是因为主创人员认为观众已经熟知故事的每一个细节,所以不必长篇累牍。也有可能是为了控制歌剧的演出时长,主创组逼于无奈,把某些场景像动手术一般地切掉,但又没有时间把这位“病人”的“伤口”好好缝合起来导致的。