湿地景区游憩冲击感知与环境态度关系研究

——以广州南沙湿地公园为例

梁明珠 王婧雯 刘志宏 申艾青

(暨南大学管理学院,广东广州 510632)

湿地景区游憩冲击感知与环境态度关系研究

——以广州南沙湿地公园为例

梁明珠 王婧雯 刘志宏 申艾青

(暨南大学管理学院,广东广州 510632)

本文以广州南沙湿地公园为例,从游客视角出发,通过游客的游憩冲击感知与环境态度,探求游憩冲击感知与环境态度之间的关系。本文依据文献综述与专家访谈结果进行量表开发,通过因子分析,得到3个游憩冲击感知维度:包括生态环境冲击、社会环境冲击、设施管理冲击;得到4个环境态度因子:包括环境情感、环境伦理、环境责任、环境知识。研究发现,游客对南沙湿地公园的游憩冲击感知总体情况较好,且具有较高的环境态度水平。并发现,游客的生态环境冲击感知对其环境情感有负向的显著影响;设施管理冲击感知对环境情感、环境伦理和环境知识有负向的显著影响。根据上述结果,本文提出了相应的管理建议,以减少湿地景区的游憩冲击程度,并逐步提高游客的环境态度。

游憩冲击感知; 环境态度; 南沙湿地公园

作为湿地开发与保护的重要形式,湿地公园是开展湿地旅游的重要途径,兼具休闲游憩功能、生态服务与环境教育功能。由于旅游业发展和游客活动会对植被、土壤、水资源和野生动物资源产生严重冲击,甚至是不可逆转的冲击(Hammitt,et al.,2011),因而,科学、合理地开展湿地旅游,有效调控旅游介入对湿地景区所产生的压力,有助于发挥旅游的积极影响。同时,游憩冲击感知在一定程度上会影响游客的环境态度,若游客在湿地旅游活动中接受环境教育,则有助于提高其环境保护意识,从而推动湿地景区的可持续发展。因此,本研究以广州南沙湿地公园为例,从游客视角出发,通过实证研究,探究游客的环境态度与游憩冲击感知之间的关系,有助于丰富学界对于生态敏感型景区游客心理和游憩行为的研究,进而为湿地公园的管理建设和未来发展提出相关建议。

1 文献回顾

1.1 游憩冲击感知

游憩冲击(Recreation Impact)的研究通常被认为是旅游环境承载力研究的一部分。早期研究主要考虑游憩活动对生态环境的影响,多涉及对植被、动物、空气、土壤、水文等的影响。20世纪60年代开始,越来越多的研究者把游憩承载力理论运用到旅游景区的研究中,该理论不仅可以用来评价游憩环境、游憩设施等能否满足游憩区未来的游憩利用,还可以评估游憩利用是否会对游憩区的环境带来影响,以及是否有利于游憩区的可持续发展(付健,等,2010)。Meinecke(1928)最早开始对游憩活动所造成的环境冲击进行研究。Hammitt 和Cole(2011)把游憩活动造成的生态性冲击定义为对自然区域造成的干扰。李明宗(1992)、杨文灿和郑琦玉(1995)认为“冲击”较适于描述负面影响,因其含有“破坏的”“不被人们所希望”等涵义。罗艳菊(2006)将游憩冲击定义为由于游憩利用引起的环境、资源、设施、游憩氛围等方面的不为人们所希望的变化,是游憩的负面影响。梁明珠和刘志宏(2015)以湿地景区为例,通过分析湿地景区游憩冲击维度,把游憩冲击定义为游憩使用对游憩区所造成的各种负面影响。综合上述定义,本研究认为,游憩冲击指游客在一定的游憩环境中所遇到的各种负面影响,包括游客之间的冲突或游客不文明行为所造成的社会性冲击,环境、设施等方面的管理性冲击以及由游憩利用带来的对土壤、植被等因子的资源性冲击。

游憩冲击感知是游客在游览过程中,直接和真实地感知其所处游憩环境中由于游憩活动所带来的环境冲击信息,并形成整体印象的过程(李明宗,1992)。梁明珠、刘志宏(2015)认为,游憩冲击感知是指在游憩区游览过程中,游客对生态环境冲击、游客冲突和设施管理冲击等各种负面冲击信息的感知程度。

随着游憩冲击在实践中的应用,游憩冲击的研究已逐步从冲击状况的调查(刘儒渊,2006)、冲击管理措施(罗绍麟,1985)等方面逐步向游客对游憩冲击的认知程度等方面发展。其中,“拥挤感知”作为独特的冲击感知因子,引起了研究者们的重视(Heywood,1993;耿悦,2013)。随着研究方法的不断改进,定量指标被更多地应用到研究中(如:Edward,1991)。本研究在当前研究成果的基础上,综合游憩承载力(Recreation Carrying Capacity,RCC)理论和湿地游客的访谈,把游憩冲击感知划分为生态环境冲击、社会冲击、空间冲击和设施管理冲击4个维度。

1.2 环境态度

随着环境教育的发展,环境态度逐渐被纳入公民环境素养的调查中,并引起较大关注,旅游领域中环境态度的研究也随之逐渐受到重视。Fishbein和Ajzen(1975)认为环境态度是环境行为主体所持有的对环境行为的一种倾向,对预测环境行为有一定的影响。李春平(2004)认为环境态度主要是在文化、技术及历史的经验作用下,人们通过生存活动对环境生物界限值、环境容量、开发价值等方面获得的经验积累以及选择性倾向。虽然国内外的研究者对环境态度各因子的命名不同,但都是从环境态度的定义出发,从不同角度阐释了环境态度包含的情感、信念和行为倾向等成分,因此,研究者们对环境态度概念的理解有趋同与综合的趋势。本研究采用目前公认的定义,环境态度是个体对与环境有关的活动、问题所持有的信念、情感、行为意图的集合(Schultz,et al.,1999)。

Formica和Uysal(2002)认为一个人对自然和资源利用的态度将会影响到其目的地决策过程,因此鼓励研究者将环境态度与旅游研究结合起来。随着越来越多的专家研究者对环境态度的不断关注,传统景区管理思维模式也随之改变,景区从关注如何更好地开发旅游产品,提高游客的满意度转向考虑从游客的角度出发,改变其环境态度,从而提高游客的环境意识。李洪光和蔡君(2006)以北京云蒙山国家森林公园的游客活动进行分析与评价,检验了标识与标识加广播两种教育方式对游客乱扔垃圾行为的有效性。马建章和程鲲(2008)认为通过教育可以让游客认识到自身活动会给动物造成影响,因而需要通过建立游客中心,发放宣传册和各种解说系统对游客进行教育。基于上述文献回顾,本研究在现有研究成果的基础上,结合湿地生态系统的特殊性和脆弱性,把环境态度划分为4个维度,分别是环境伦理、环境知识、环境情感和环境责任。

1.3 游憩冲击感知与环境态度关系研究

Dunlap和Heffeman(1974)对比了环境态度与欣赏性游憩活动、消耗性游憩活动、滥用性游憩活动等3种户外游憩活动之间的关系。在此研究的基础上,Teisl和O’Brien(2003)运用概率模型研究了游客游憩活动与环境态度的关系,发现户外游憩活动对游客的环境态度有积极的促进作用,而游客环境态度的差异与游憩活动的类型有关。罗艳菊(2006)采用“新环境范式”量表(NEP)测量张家界国家森林公园游客的环境态度,发现持不同环境态度的游客对游憩冲击的感知存在差异。Green和Hunter(1992)认为,环境资源是旅游业健康发展的重要条件,而游憩活动是重要的环境影响因子。良好的环境是游憩活动开展的基础,反过来,游憩活动也会对环境造成影响,将环境态度引入到旅游业中,就源于旅游对环境的负面影响(侯艳伟,2011)。因此,从游客的视角出发,研究其对旅游活动的冲击感知和环境态度,是协调湿地保护与旅游发展,实现湿地生态旅游可持续发展的重要手段和方法。

2 研究方法

2.1 量表开发

(1) 游憩冲击感知量表

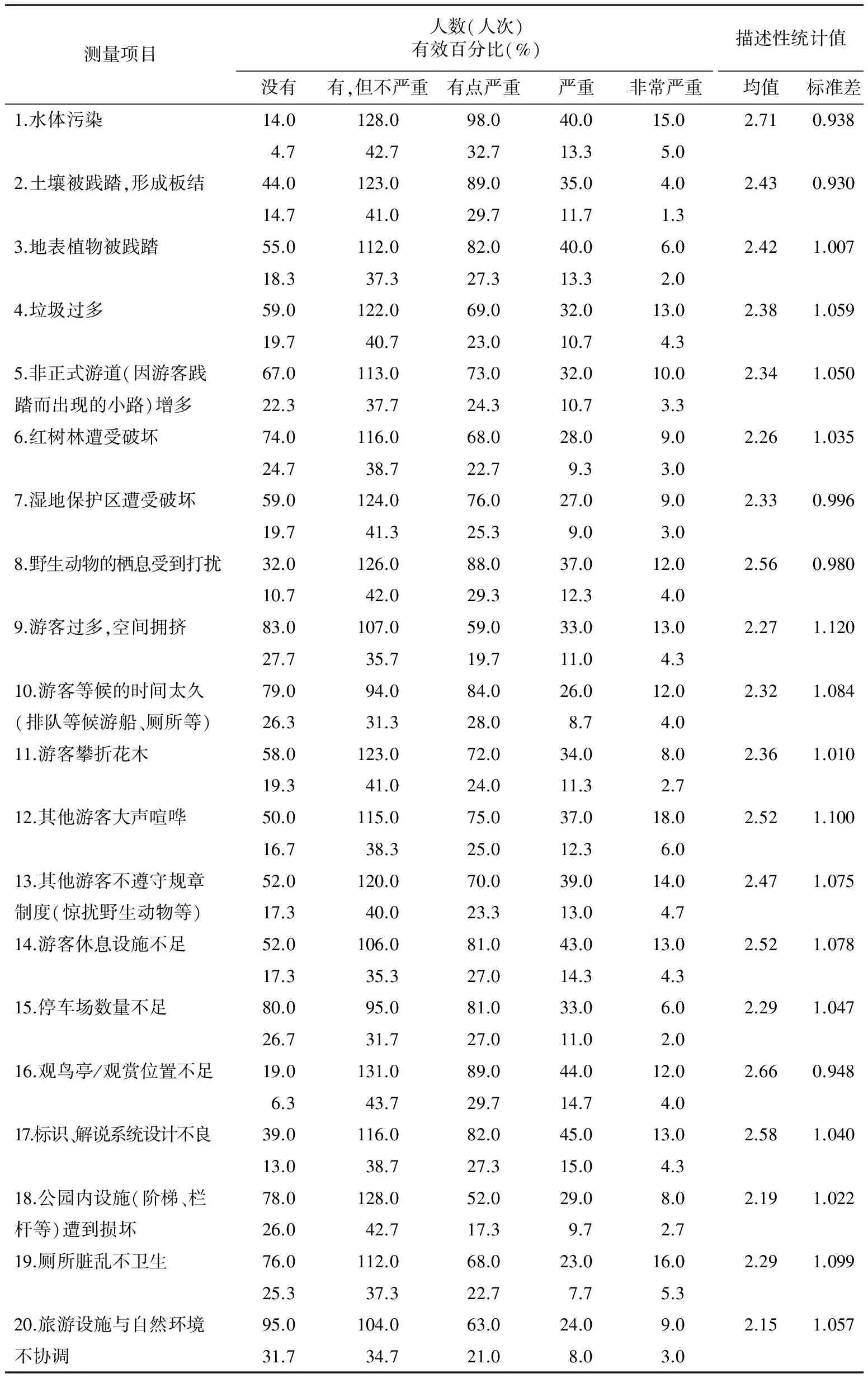

Dorwart和Moore(2010)认为游客感知到的游憩冲击不仅包括生态环境冲击,还包括管理因素的冲击和游客之间的冲突等。在进行量表设计时,杨文灿和郑琦玉(1995)以简单、易懂为重点,共形成了4个因子,20个条目。罗艳菊(2006)探讨了森林游憩景区游客的冲击感知与游客体验之间的关系,一共形成了3个因子(社会性冲击、管理性冲击、资源冲击),17个题项。梁明珠和刘志宏(2015)从游客视角研究了湿地景区游憩冲击的维度及其影响,对游憩冲击的测量,分为3个因子(生态环境冲击、游客冲突和设施管理冲击),17个题项。参照前人研究成果(Anderson,et al.,1998;李艾琳,等,1999;Newsome,et al.,2008),本研究的游憩冲击感知量表共设计20个题项(见表1)。

(2) 环境态度量表

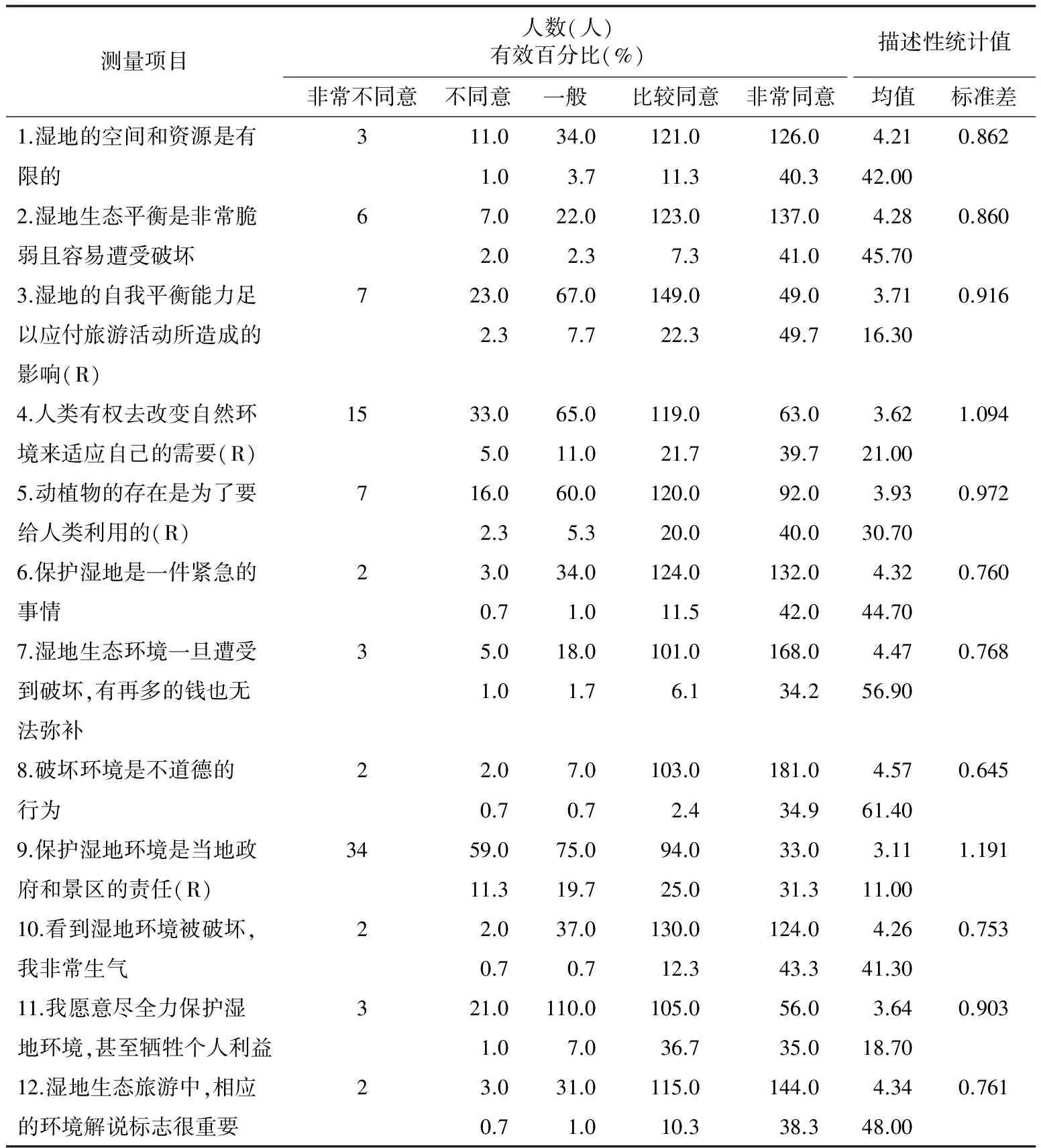

Dunlap和Van Liere(1978)编制了测量生态世界观的新环境范式量表,主要测量人类中心主义、自然平衡的脆弱性和现实对增长的限制,该问卷采用李克特4刻度量表,新环境范式(New Environmental Paradigm,NEP)初步形成。洪大用(2006)首次使用了中文版的NEP量表,并基于调查对NEP量表在中国的应用效果进行了评估。Schultz(2000)编制的环境关心量表是应用最多的一个环境量表,该问卷采用李克特7点量表来评论12个价值目标的重要性。参照前人研究成果,本研究的环境态度量表共设计了12个题项(见表2)。

2.2 问卷设计

本研究的问卷设计共分为3个部分:第一部分是对游客游憩冲击感知的衡量,共计20个问项(见表1);第二部分为湿地公园游客环境态度调查,共计9个问项(见表2);第三部分是游客基本信息调查,主要包括游客性别、年龄、婚姻状况、学历、月收入、职业、已来南沙湿地公园的次数等。

调查问卷主要采用李克特5点量表法,让游客根据自身情况分别赋值,在游憩冲击感知量表中,1、2、3、4、5分别代表“没有,有、但不严重,有点严重,严重,非常严重”;在环境态度量表中,1、2、3、4、5分别代表“非常不同意、不同意、一般、比较同意、非常同意”。对于需要反向计分的题项(表格中用“R”标识),采用“6-X”进行计分,“X”代表游客打分。

2.3 调研实施

(1) 调研地点

南沙湿地位于广州最南端,地处珠江入海口西岸的广州市南沙区万顷沙镇十八涌与十九涌之间,属于珠江三角洲经济区的几何中心,总面积约为10000亩,是广州市面积最大的湿地,被誉为“广州之肾”,是都市人渴望逃离城市的喧嚣、与大自然亲密接触、休闲游憩的好去处*资料摘自南沙湿地景区手册。。但是,随着大量游客的涌入,景区势必会遭受不同程度的游憩冲击,而湿地生态系统的特殊性和脆弱性使其更易被破坏。因此,调查南沙湿地公园的游憩冲击情况,了解游客的环境态度以及探求二者之间的关系,对于湿地公园的管理和保护具有重要的现实意义。

(2) 问卷前测

在进行正式的问卷调查之前,笔者于2015年3月7日与3月8日在广州南沙湿地公园进行预调研,共发放问卷80份,回收77份,有效问卷68份,问卷的回收率与有效率分别为96.25%和88.3%。本研究使用项目总体相关系数(Corrected Item-Total Correlation,CITC)和内部一致性系数(Cronbach’s α) 对问卷的测量项目进行净化与修正,对项目总体相关系数小于0.3(Nunnally,1978)的项目进行删除,同时对问卷结构进行完善。

(3) 正式调研

2015年3月10日至2015年3月17日,在广州南沙湿地公园进行正式调研,共发放问卷350份,回收345份,总回收率达98.6%,剔除相关选项缺失的样本以及连续10个选项打分完全一致的样本,得到有效问卷295份,有效回收率为85.5%。

2.4 数据分析

根据问卷收回结果,使用软件SPSS19.0进行数据处理与分析,并运用下述5种数据分析方法对不同类型的题项逐一进行测量。

(1) 以频次、百分比来描述样本的基本情况,主要测量问卷中性别、年龄、居住地类型等。

(2) 以具体统计值(人数、百分比)以及描述性统计值(均值、标准差)来显示游憩冲击感知和环境态度的得分高低分布,描述游客感知的基本情况。

(3) 采用Cronbach’s α系数来测量量表的信度,根据Nunnally(1978)提出的信度标准,如果α值小于0.35,则量表的信度低;如果α值在0.35与0.7之间,则表示信度尚可;如果α值大于0.7则属于高信度。其中,游憩冲击感知部分的Cronbach’s α为0.951,环境态度部分的Cronbach’s α为0.647,符合信度要求。

(4) 采用探索性因子分析,运用KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)检验来测量样本的特征效度,对游客的环境冲击感知变量和环境态度变量进行因子分析。

(5) 使用逐步多元回归对游憩冲击感知和环境态度进行分析,判断其依赖关系,依据标准化系数β值筛选出具有最后影响力和解释力的变量。

3 研究结果与分析

3.1 样本概况

在295份有效样本中,男性占42.4%,女性占57.6%;受访者以中青年为主(19岁~25岁占41.4%,26岁~35岁占47.8%);受访者的居住地类型以城镇为主(82.4%);受教育程度以本科和研究生以上学历为主(69.1%);职业类型以公司/企业职员为主(45.1%),其次是政府机关/事业单位职工和学生(均为18.6%);月收入水平以1000元以下(15.3%)、3000元~4999元(24.4%)和5000元~7999元(23.7%)3个区间为主;前来南沙湿地公园游玩大多为“第一次前往”(78.6%),已经前往“2次~3次”(14.2%)或“4次及以上”(7.1%)的人数较少。

3.2 描述性统计结果

由表1可知,游客对所有的游憩冲击感知项目的均值都在3.00以下。其中,“水体污染”位居第一位,得分为2.73,有51.0%的游客认为达到了“有点严重”及以上的程度。其次,游客普遍反映“观鸟亭/观赏位置不足”,均值是2.66,由于南沙湿地景区分为游船区和原野步行区两大部分,如未购买相应船票,只在原野步行区游览,则几乎观赏不到鸟类。此外,游客对“野生动物的栖息受到打扰”“其他游客大声喧哗”“游客休息设施不足”“标识、解说系统设计不良”的感知较为强烈。总体而言,表1反映出游客的游憩冲击感知水平整体介于“有,但不严重”至“有点严重”之间。

表1 游憩冲击感知的描述统计

由表2可知,游客的环境态度整体水平较高,均值都在3.00分以上,若排除题项“9.保护湿地环境是当地政府和景区的责任”(均值3.11分),则其他题项的均值都处于3.50分以上。其中,“湿地生态旅游中,相应的环境解说标志很重要”这一项,均值为4.34,反映出游客对提升湿地解说系统的关注。而“湿地生态平衡非常脆弱且容易遭受破坏”的均值得分是4.28,说明大部分游客认识到了湿地生态系统的特殊性与脆弱性,具有一定的环境知识。但是,“人类有权去改变自然环境来适应自己的需要”的均值仅为3.62,反映出游客以人类为中心的环境道德观点。得分较低的还有“保护湿地环境是当地政府和景区的责任”,为3.11,从另一个角度反映出在生态旅游过程中,游客更多依赖政府等公共力量保护环境,缺乏从自身做起的环境保护意识。

表2 环境态度描述统计

注:R表示反向计分题项,采用“6-x”进行计分,x代表游客打分。

3.3 因子分析

本研究通过计算KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值和Bartlett球形检验来确定量表是否适合进行因子分析。若KMO小于0.5则说明量表不适合进行因子分析,0.5~0.6勉强,0.6~0.7效果较差,0.7~0.8效果尚可,0.8~0.9很适合,如果大于0.9则非常适合(Hair,et al.,2010)。

(1) 游客冲击感知因子分析

本研究首先对游憩冲击感知量表中的20个题项进行KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值和Bartlett球形检验,以判定其是否适合进行因子分析。结果显示,KMO值为0.935,非常适合做因子分析。同时,Bartlett球形检验达到显著水平(P=0.000<0.01),故本研究的游憩冲击感知量表适合做因子分析。

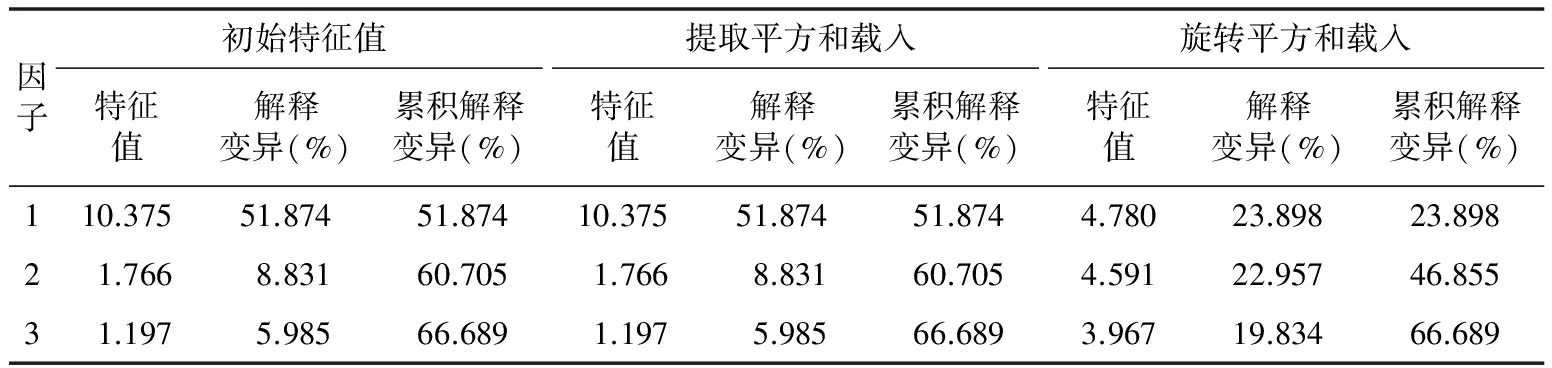

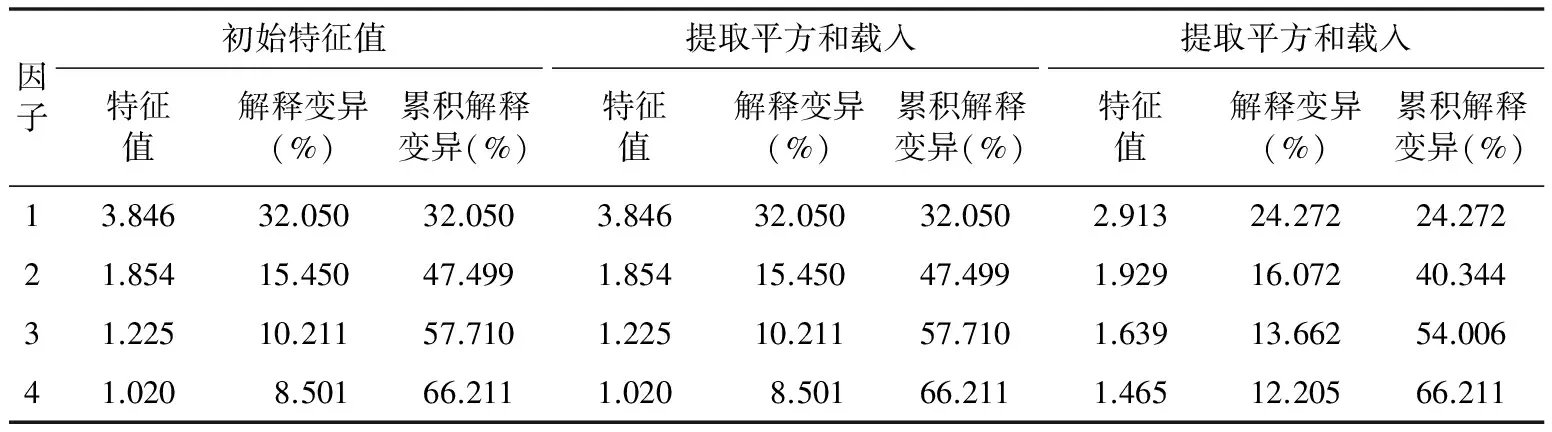

经过因子分析,根据特征值>1以及碎石图(Hair,et al.,2010),游憩冲击感知的20个项目共产生3个因子,解释了总体变异的66.689%,旋转后的特征根及累计解释方差、因子负载矩阵如表3及表4所示。

表3 游憩冲击感知特征根及累计解释方差

通过上述分析发现,游憩冲击感知量表可以细分为3个特征值大于1的公因子,总共可以解释66.689%的变异量。并且,各因子包含的测量项目,每一项的因素负荷都在0.5以上,而3个因子的信度系数分别为0.915、0.893和0.896,属于高信度,可以接受作为使用。

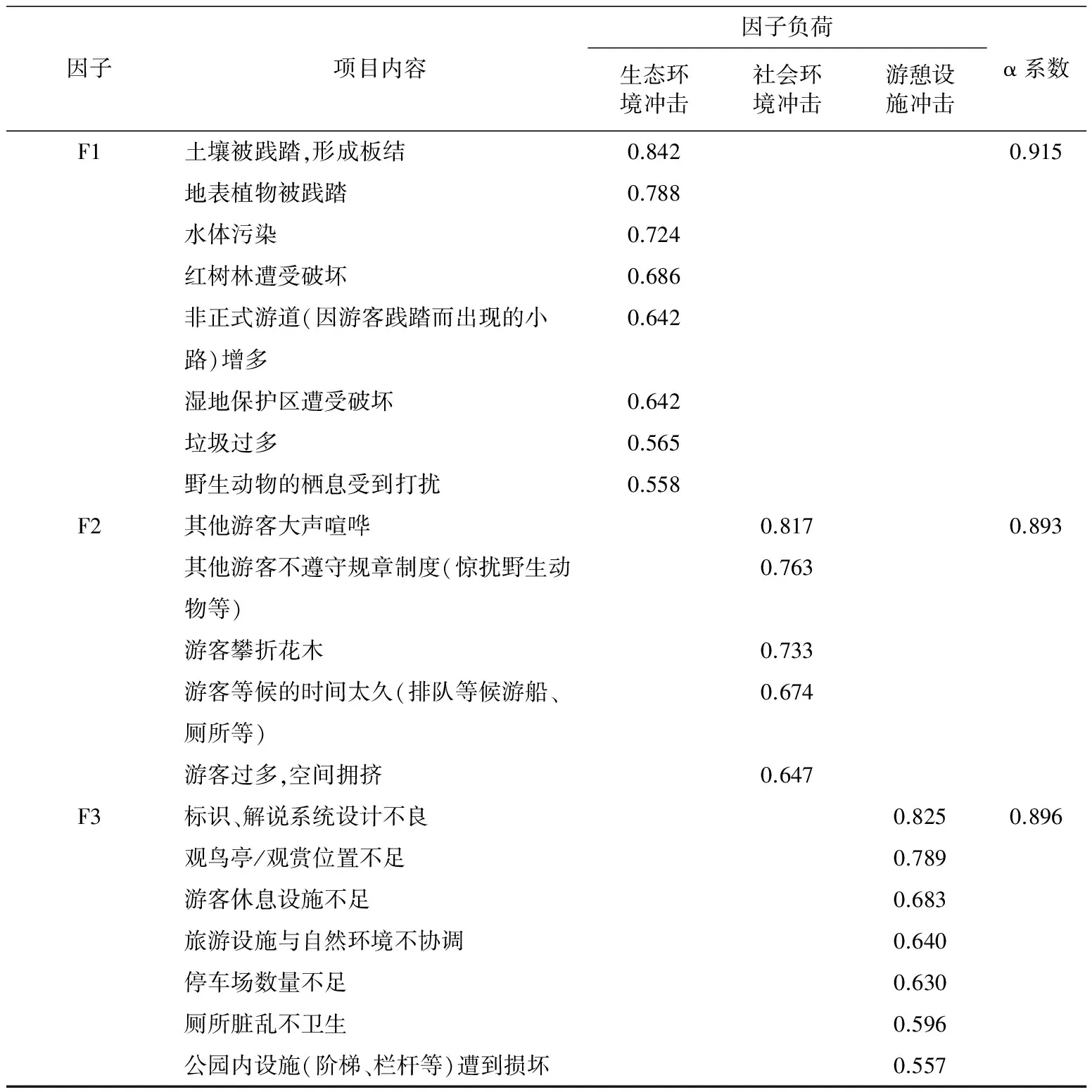

通过文献分析与调研,分别对游憩冲击感知的3个因子进行命名。Dorwart和Moore(2010)认为游客感知到的游憩冲击不仅包括生态环境冲击,还包括管理因素的冲击和游客之间的冲突等。White(2008)把一定程度上的环境冲击和社会冲击看成是户外活动不可避免的影响和后果,并且通过因子分析发现,游憩冲击包括游客的不文明行为(乱丢垃圾、乱涂乱画等)、生态环境冲击(水污染、植被破坏等)和休闲娱乐冲突(与其他游客的冲突、不文明携带宠物等)3个维度。林晋毅(2003)以台湾奥万大国家森林公园游乐区内旺季游客为研究对象,利用实地问卷搜集资料,把游憩冲击分为生态环境冲击、社会心理冲击和设施管理冲击。罗艳菊(2006)对张家界国家森林公园的游客进行调查,把游憩冲击分为社会性冲击、管理性冲击和资源冲击。梁明珠和刘志宏(2015)在湿地景区的游憩冲击维度研究中,把游憩活动对湿地景区带来的冲击总结为生态环境冲击、游客冲突和设施管理冲击3个方面。

F1包含8个测量条款,依次为:土壤被践踏,形成板结;地表植物被践踏;水体污染;红树林遭受破坏;非正式游道(因游客践踏而出现的小路)增多;湿地保护区遭受破坏;垃圾过多;野生动物的栖息受到打扰。因此,本研究将F1命名为“生态环境冲击”,表示游憩利用造成的游憩区内植被破坏、土壤板结、空气污染等等负面的影响,该因子解释了23.898%的变异。

表4 游憩冲击感知因素旋转后因子负荷矩阵

注:1.提取方法:主成分分析法。 2.旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。 3.a系数:旋转在 6 次迭代后收敛。

F2包含5个测量条款,依次为:其他游客大声喧哗;其他游客不遵守规章制度(惊扰野生动物等);游客攀折花木;游客等候的时间太久(排队等候游船、厕所等);游客过多,空间拥挤。因此,本研究将F2命名为“社会环境冲击”,表示游客在游览过程中与其他人之间的冲突所引起的,包括游客与游客之间、游客与旅游供应者之间等等,该因子解释了22.957%的变异。

F3包含7个测量条款,依次为:标识、解说系统设计不良,观鸟亭/观赏位置不足,游客休息设施不足,旅游设施与自然环境不协调,停车场数量不足,厕所脏乱不卫生,公园内设施(阶梯、栏杆等)遭到损坏。因此,本研究将F3命名为“设施管理冲击”,表示游憩区的设施设计维护不当等等,使游客产生的负面感知,该因子解释了19.834%的变异。

(2) 游客环境态度因子分析

本研究首先对环境态度量表中的12个题项进行了KMO(Kaiser-Meyer-Olkin)值和Bartlett球形检验,根据结果判定其是否适合进行因子分析。结果显示,KMO值为0.803,很适合做因子分析。同时,Bartlett球形检验达到显著水平(P=0.000<0.01),故本研究的环境态度量表适合做因子分析。

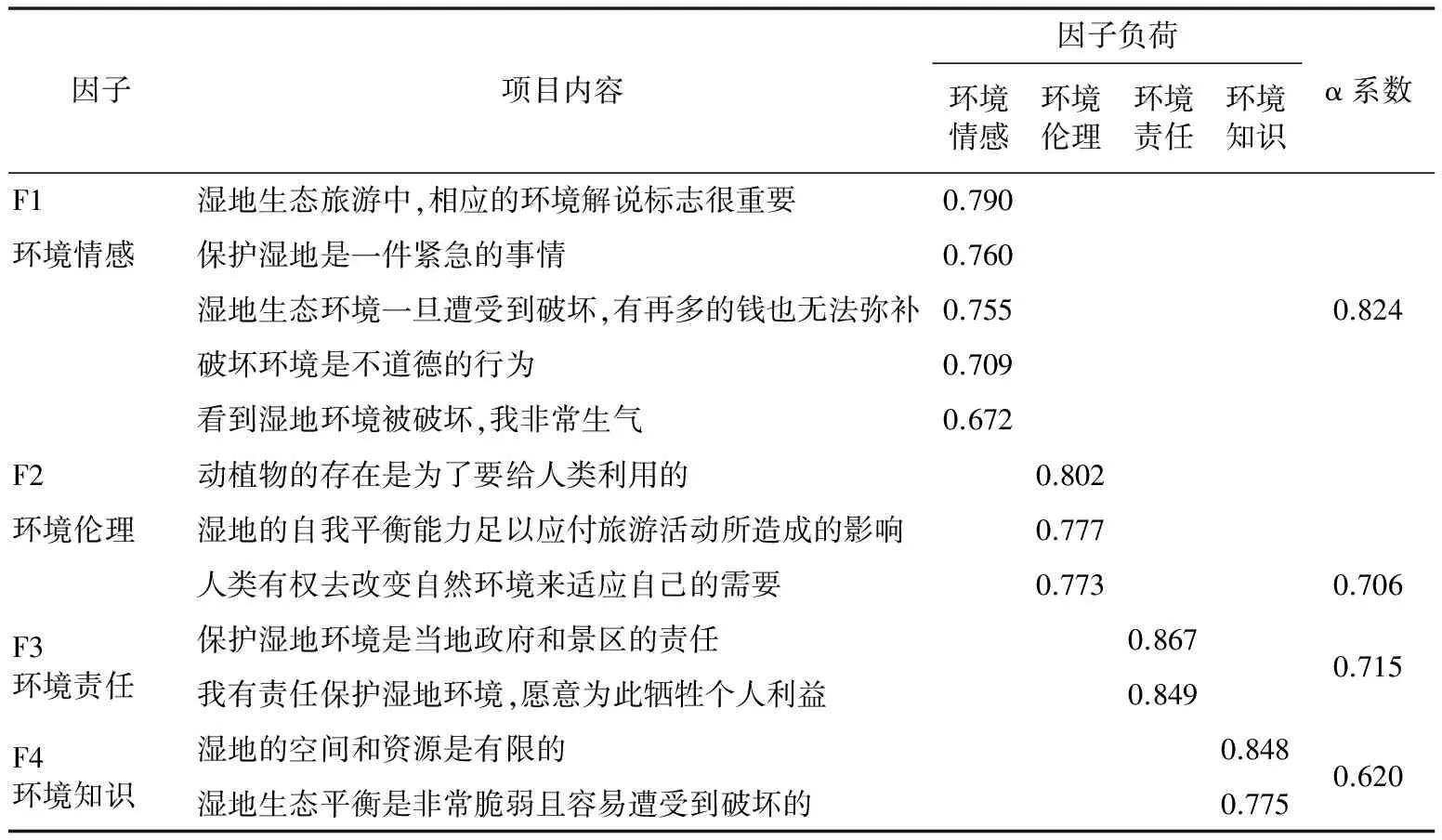

经过因子分析,根据特征值>1以及碎石图(Hair,et al.,2010),游憩冲击感知的12个项目共产生4个因子,解释了总体变异的66.211%,旋转后的特征根及累计解释方差、因子负载矩阵如表5及表6所示。

表5 游憩冲击感知特征根及累计解释方差

表6 游客环境态度因素旋转后因子负荷矩阵

注:1.提取方法:主成分分析法。 2.旋转法:具有 Kaiser 标准化的正交旋转法。 3.a系数:旋转在 5 次迭代后收敛。

通过上述分析发现,环境态度量表可以细分为4个特征值大于1的公因子,总共可以解释66.211%的变异量。并且,各因子包含的测量项目,每一项的因素负荷都在0.5以上,而4个因子的信度系数分别为0.824、0.706、0.715和0.620,属于高信度,可以接受作为使用。通过文献分析与调研,分别对环境态度的4个因子进行命名。Grob(1995)把环境态度分为个人哲学价值观、情感或控制和环境意识。Stern和Paul(2000)认为环境态度包含3个方面的内容:环境信念、规范与信念以及感知到的行为成本和收益。根据Kaiser(1999)、Fransson(1999)、Stern(1999)和Schultz(1999)等研究者的研究,环境态度被划分为3个维度:环境敏感度、环境信念和环境价值观。余勇等(2010)通过对武陵源风景名胜区参与户外游憩游客的调研,对环境态度进行因子分析,发现环境态度由环境伦理、生态关系、环境教育、环境互动和环境责任5个要素构成。祁秋寅等(2009)把环境态度细分为环境情感、环境责任、环境知识和环境道德4个维度,并分别探讨了各维度与环境行为的关系。罗芬、钟永德(2011)从环境态度的视角对武陵源世界自然遗产地的生态旅游者进行细分,并把环境态度分为环境责任、生态关系、旅游者意愿与居民福祉4类因子。

F1包含5个测量项目,依次为:湿地生态旅游中,相应的环境解说标志很重要;保护湿地是一件紧急的事情;湿地生态环境一旦遭受到破坏,有再多的钱也无法弥补;破坏环境是不道德的行为;看到湿地环境被破坏,我非常生气。因此,本研究将F1命名为“环境情感”,反映了游客对旅游目的地生态环境的情感态度,该因子解释了24.272%的变异。

F2包含3个测量项目,依次为:动植物的存在是为了要给人类利用的;湿地的自我平衡能力足以应付旅游活动所造成的影响;人类有权去改变自然环境来适应自己的需要。因此,本研究将F2命名为“环境伦理”,反映了游客对人类个体与自然环境系统关系的认知,该因子解释了16.072%的变异。

F3包含2个测量项目,依次为:保护湿地环境是当地政府和景区的责任;我有责任保护湿地环境,愿意为此牺牲个人利益。因此,本研究将F3命名为“环境责任”,反映了游客对旅游目的地的旅游开发与环境保护责任的认知。该因子解释了13.662%的变异。

F4包含2个测量项目,依次为:湿地的空间和资源是有限的;湿地生态平衡是非常脆弱和容易遭受破坏的。因此,本研究将F4命名为“环境知识”,反映了游客在旅游过程中对相关生态环境知识的了解。该因子解释了12.205%的变异。

3.4 回归分析

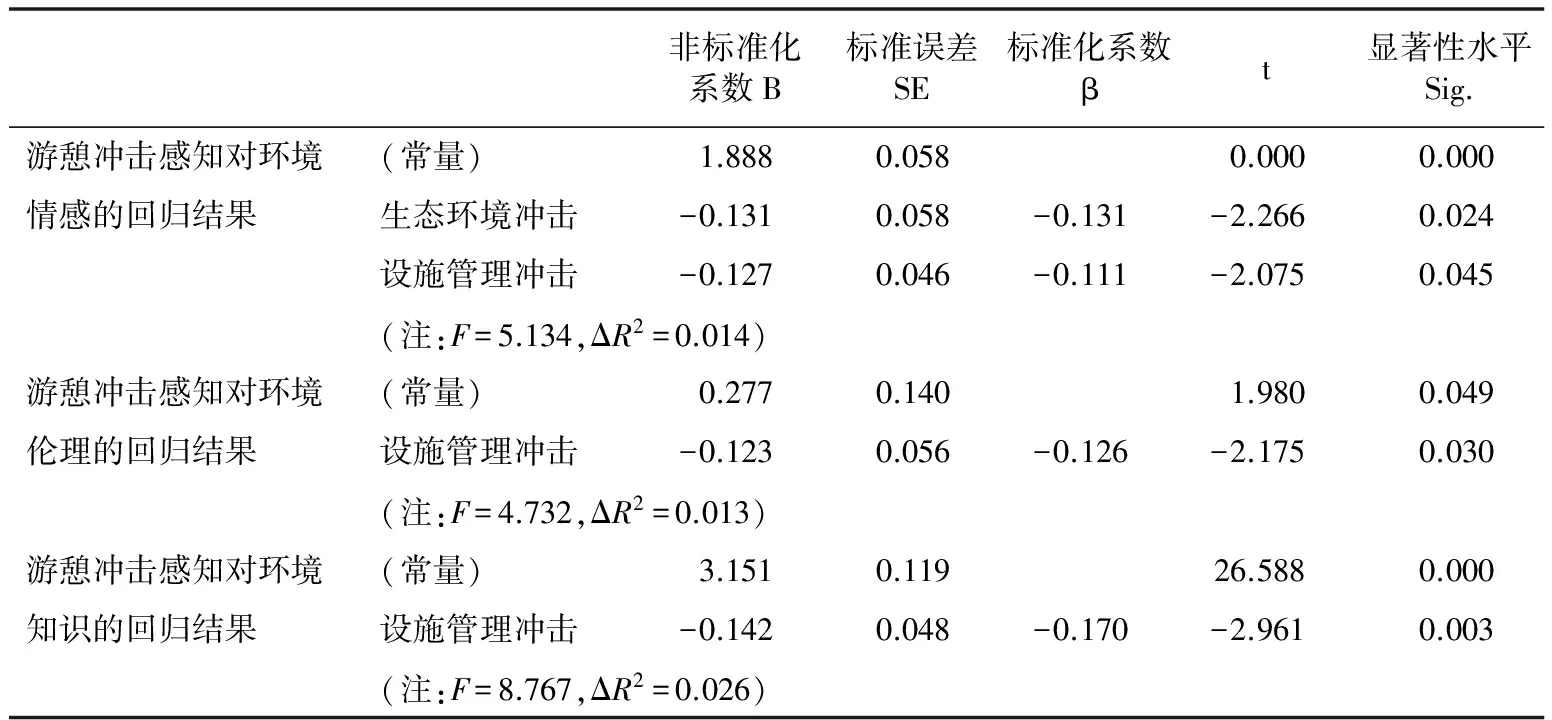

以游憩冲击感知3个因子为自变量,环境情感、环境伦理、环境责任、环境知识分别作为因变量做多元逐步回归,探索游憩冲击感知3个因子对环境态度的预测效果(见表7)。其中,环境情感、环境伦理、环境知识分别有游憩冲击维度进入模型,环境责任没有维度入选。

在游憩冲击感知对环境情感的回归结果中,游憩冲击感知有两个维度进入模型,对环境情感的联合解释率为0.014,回归方程显著,生态环境冲击感知(P≤0.05)和设施管理冲击感知(P≤0.05)对环境情感有显著的负向预测作用,说明游客的设施管理冲击感知越强,则游憩设施建设越不合理,影响了当地的生态,降低了游客的环境情感。其中,游憩设施不充足同样构成了游憩设施管理冲击,因此,因设施不足而造成的拥挤、疲劳、不方便等体验显著影响了游客对湿地公园的喜爱程度。

表7 回归分析结果

在游憩冲击感知对环境伦理的回归结果中,游憩冲击感知只有一个维度进入模型,对环境伦理的解释率为0.013,回归方程显著,设施管理冲击感知(P≤0.05)对环境伦理有显著的负向预测作用。环境伦理反映的是游客对人类个体与自然环境系统关系的认知,偏向人与自然和谐共处的游客,环境伦理观越强。这一类型的游客对游憩设施是否与周围环境和谐统一要求较高,因而设施管理冲击对环境道德的负向显著性影响。

在游憩冲击感知对环境责任的回归结果中,回归方程结果不显著,因而游憩冲击感知没有维度进入模型。造成这种数据结果可能的原因为,游客对于游憩冲击的感知仅仅停留在情感与伦理的层面,并未上升到个人责任的高度,这个结果与环境态度的描述性统计结果分析相一致(题项“9.保护湿地环境是当地政府和景区的责任”均值得分3.11分),在一定程度上说明了游客的环境责任感缺失。

在游憩冲击感知对环境知识的回归结果中,游憩冲击感知只有1个维度进入模型,对环境知识的解释率为0.026,回归方程显著,设施管理冲击感知(P≤0.01)对环境知识有显著的负向预测作用。环境知识关注游客对湿地相关生态环境知识的了解,而建造游憩设施会对当地生态环境产生一定的影响。因此,游客的设施管理冲击感知越强烈,越能够说明公园内游憩设施对公园生态环境产生了不良的影响,降低了游客对湿地公园的认知程度,弱化了游客的环境知识。湿地环境解说系统与景区设施管理密切相连,游客渴望接触到更好的环境教育,就会明显感知品质不高的游憩设施。

通过上述分析可以看出,游憩冲击感知与游客环境态度之间存在显著关系,即游憩冲击感知对环境态度产生显著的负向影响。

5 结论与建议

本文对游憩冲击感知、环境态度量表进行了维度划分,并探究游憩冲击感知与环境态度的关系。结论如下:(1)游客对广州南沙湿地公园游憩冲击感知的总体情况较好,位于“有,但不严重”和“有点严重”之间,尤其对“水体污染”和“观鸟亭/观赏位置不足”感知较为强烈。水体资源是湿地公园重要的资源和基本要素,游客在乘船观鸟和骑车游玩的过程中,随时随地都能直观感受公园的水质情况。观鸟位置不足反映的是大部分未购买船票的游客对景区基础设施的评价,因此,需考虑增设园内基础设施,降低设施管理冲击。(2)南沙湿地公园的游客具有较高的环境态度水平,相应得分均值几乎(题项9除外)都在3.50分以上,显示了游客良好的素养。但环境道德和环境情感得分普遍偏低,这说明在“人与自然”的关系中,部分游客仍然倾向于以人为中心以及在游览过程中,游客环境责任感的缺失。(3)根据探索性因子分析,游憩冲击感知被划分为3个维度:生态环境冲击、社会环境冲击、游憩设施冲击;环境态度被划分为4个维度:环境情感、环境伦理、环境责任、环境知识。(4)根据回归分析结果可知,生态环境冲击感知对环境情感有负向的显著影响,设施管理冲击感知对环境情感、环境伦理和环境知识有负向的显著影响,设施管理冲击亦对环境情感产生负向影响,影响程度仅次于生态环境冲击。游客为体验自然而选择到湿地公园游玩,遭到破坏的生态环境会直接影响游客对旅游目的地的感情,因而强烈的生态环境冲击感知会激发游客内心的不满。设施管理冲击主要涉及两方面,包括园内游憩设施与自然环境不协调和游憩设施不足。设施管理冲击对环境态度整体上产生强烈的负向影响,说明旅游者对湿地旅游基础条件的普遍需求,只有在舒适便捷的自然空间中放松心情,才会让人产生更深的情感去投入到自然中。同时,良好的游憩设施是拉近人与自然距离的桥梁,完善的游憩设施使旅游者能近距离地亲近自然、感受自然、敬畏自然,进而逐步提升自身的环境态度。

因此,本文从生态保护的角度提出湿地生态景区的管理对策,以提高旅游者环境态度,尽可能给予景区资源最大的保护。

(1) 减少生态环境冲击。首先,应实行严格分区,在核心保护区和综合游览区之间建立绿色缓冲带;其次,防治水体污染,改善污水排放系统,切断污染源,控制富营养化;再次,适当进行人工复育计划,根据湿地生态系统的演变规律,大力种植水生和湿生植物;最后,建立动态监测跟踪机制,对湿地的实时温度、湿度等数据进行及时回传,同时对鸟类、其他野生动物进行观测研究。

(2) 减少社会环境冲击。应限制游客人数,即时发布园区游览信息,为游客的旅游决策提供参考,在旅游的高峰时段,进行分区分流管理,并结合全球定位技术和生态预警技术,对游客的环境容量进行控制,建立园区预警系统。

(3) 减少设施管理冲击。应合理设计木栈道,使之与周边环境相协调,以景引路、以路串景,体现游走结合的理念。同时,在保护环境的前提下,适当增加观鸟亭,并完善园区解说系统,及时对园区内公共设施进行修缮与维护。

(4) 提升游客的环境态度水平。要从加强环境教育出发,一方面能够保护湿地景区的生态环境,促进湿地生态旅游的可持续发展,另一方面,能使游客更好地融入湿地生态旅游的氛围,加深旅游体验,进而提升游客的环境知识、环境道德、环境情感。如,设立专门的展示中心,丰富园区内标识牌和解说系统,不断加强行为示范与引导,开展“湿地爱鸟”专题教育,完善相关规章制度,约束游客行为。

[1] 付健,张玉钧,陈峻崎,胡剑非,胡东阳.游憩承载力在游憩区管理中的应用[J].世界林业研究,2010 (2):1-44.

[2] 耿悦.国家森林公园拥挤感知研究[D].大连:大连理工大学,2013.

[3] 洪大用.环境关心的测量:NEP量表在中国的应用评估[J].社会,2006(5):71-92.

[4] 侯艳伟.北京松山自然保护区游客环境意识调查及影响因素分析[D].北京:北京林业大学,2011.

[5] 李艾琳,杨文灿,杨昆霖.国家公园游憩环境监测与管理模式之研究——以垦丁国家公园为例[C].台湾土地管理会议论文,1999.1-23.

[6] 李明宗.观光游憩对实质环境的影响[C].休闲观光、游憩论文集,1992.

[7] 李春平.关于人海关系的研究[J].江西行政学院学报,2004(S2):136-138.

[8] 李洪光,蔡君.游客教育在减少云蒙山游客乱扔垃圾行为中的有效性研究[J].河北林业科技,2006(6):17-19.

[9] 林晋毅.游憩冲击与游客体验关系之研究[D].台北:台湾大学,2003:47-49

[10] 刘儒渊,曾家琳.登山步道游憩冲击之长期监测[J].资源科学,2006(3):120-127.

[11] 罗绍麟.游乐冲击与森林游乐管理[J].台湾林业,1985(5):1-3.

[12] 罗芬,钟永德.武陵源世界自然遗产地生态旅游者细分研究——基于环境态度与环境行为视角[J].经济地理,2011(2):333-338.

[13] 罗艳菊.森林游憩区游憩冲击感知与游客体验之间的关系研究[D].长沙:中南林业科技大学,2006.

[14] 梁明珠,刘志宏.游客视角的湿地景区游憩冲击:维度及其影响——以广州南沙湿地公园为例[J].旅游学刊,2015(2):42-51.

[15] 马建章,程鲲.自然保护区生态旅游对野生动物的影响[J].生态学报,2008(6):2818-2827.

[16] 祁秋寅,张捷,杨旸,卢韶婧,张宏磊.自然遗产地游客环境态度与环境行为倾向研究——以九寨沟为例[J].旅游学刊,2009 (11):41-46.

[17] 孙岩.居民环境行为及其影响因素研究[D].大连:大连理工大学,2006.

[18] 吴义宏,杨效忠,彭敏.主题公园拥挤感知的影响因素研究:以方特欢乐世界为例[J].人文地理,2014(4):119-125.

[19] 杨文灿,郑琦玉.游憩冲击认知及其与满意度关系之研究[J].户外游憩研究,1995(2):109-132.

[20] 余勇,钟永德,许建.生态旅游景区游客的游憩体验与环境态度研究——以武陵源风景名胜区为例[J].湖北民族学院学报:哲学社会科学版,2010(2):149-153.

[21] 吴承照,张娜.游憩生态学(第二版)[M].北京:科学出版社,2011:153.

[22] Anderson D H,Lime D W,Wang T L(1998).Maintaining the Quality of Park Resources and Visitor Experiences:A Handbook for Managers[M],Minnesota,Twin Cities:University of Minnesota:19.

[23] Catherine E Dorwart,Roger L Moore,Yu-Fai Leung(2010).Visitors’ perceptions of a trail environment and effects on experiences:A model for nature-based recreation experiences[J].Leisure Sciences,32(1):33-54.

[24] Dunlap R E,Heffernan R B(1974).Outdoor recreation and environmental concern:An empirical examination[J].Rural Sociology,N/A:34-46.

[25] Dunlap R E,Van Liere K D(1978).The “new environmental paradigm”[J].The Journal of Environmental Education,9(4):10-19.

[26] Edward I(1991).Tourism Planning:An Integrated and Sustainable Development Approach[M].New York:Van Nostr and Reinhold:10-17.

[27] Fishbein M,Ajzen I(1975).Belief,Attitude,Intention,and Behavior:An Introduction to Theory and Research[M].New Jersey:Addison-Wesley series in social psyhology:260.

[28] Formica S,Uysal M(2002).Segmentation of travelers based on environmental attitudes[J].Journal of Hospitality and Leisure Marketing,9(3-4):35-49.

[29] Fransson N,Gärling T(1999).Environmental concern:Conceptual definitions,measurement methods and research findings[J].Journal of Environmental Psychology,19(4):369-382.

[30] Green H,Hunter C,Johnson P,Thomas B(1992).The environmental impact assessment of tourism development[J].Perspectives on Tourism Policy.pp:29-47.

[31] Grob A(1995).A structural model of environmental attitudes and behavior[J].Journal of Environmental Psychology,15(3):209-220.

[32] Hair J F,Jr Black,W C,Babin B J,Anderson R E(2010).Multivariate data analysis (7th ed.)[M].New Jersey:Pearson Prentice Hall:41.

[33] Heywood J L(1993).Game theory:A basis for analyzing emerging norms and conventions in outdoor recreation[J].Leisure Sciences,15(1):37-48.

[34] Kaiser F G,Others A(1996).Environmental attitude and ecological behavior[J].Attitudes,volume 19(1):1-19.

[35] Leung Y F,Marion J L(2000).Recreation impacts and management in wilderness:A state-of-knowledge review[C]//Wilderness science in a time of change conference.5:23-48.

[36] Maloney M P,Ward M P(1973).Ecology:Let’s hear from the people:An objective scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge[J].American Psychologist,28(7):583-586.

[37] Maloney M P,Ward M P,Braucht G N(1975).A revised scale for the measurement of ecological attitudes and knowledge[J].American Psychologist,30(7):787-790.

[38] Meinecke E P(1928).The Effect of Excessive Tourist Travel on the California Redwood Parks[R].California department of natural resources,division of parks.Sacramento,CA,20.

[39] Nunnally J(1978).Psychometric Theory[M].New York:McGraw-Hill:67.

[40] Newsome D,Smith A,Moore S A(2008).Horse riding in protected areas:A critical review and implications for research and management[J].Current Issues in Tourism,11(2):144-166.

[41] Schultz P W,Zelezny L(1999).Values as predictors of environmental attitudes:Evidence for consistency across 14 countries[J].Journal of Environmental Psychology,19(3):255-265.

[42] Schultz P(2000).New environmental theories:Empathizing with nature:The effects of perspective taking on concern for environmental issues[J].Journal of Social Issues,56(3):391-406.

[43] Schultz P W,Shriver C,Tabanico J J,Khazian A M(2004).Implicit connections with nature[J].Journal of Environmental Psychology,24(1):31-42

[44] Stern P C,Dietz T,Abel T D,Guagnano G A,Kalof L (1999).A value-belief-norm theory of support for social movements:The case of environmentalism[J].Human Ecology Review,6(2):81-97.

[45] Stern,Paul C(2000).New environmental theories:Toward a coherent theory of environmentally significant behavior[J].Journal of Social Issues,56(3):407-424.

[46] Teisl M F,O’Brien K(2003).Who cares and who acts? Outdoor recreationists exhibit different levels of environmental concern and behavior[J].Environment and Behavior,35(4):506-522.

[47] Wesley Schultz P,Zelezny L(1999).Values as predictors of environmental attitudes:Evidence for consistency across 14 countries[J].Journal of Environmental Psychology,19(3):255-265.

[48] White D D,Virden R J,Riper C J V(2008).Effects of place identity,place dependence and experience-use history on perceptions of recreation impacts in a natural setting[J].Environmental Management,42(4):647-657.

(责任编辑:邓 屏)

A Study of the Relationship between Visitor’s Perception ofRecreational Impacts and Environmental Attitude in Wetland Parks:A Case Study of Nansha Wetland Park in Guangzhou

LIANG Mingzhu, WANG Jingwen, LIU Zhihong, SHEN Aiqing

(DepartmentofTourismManagement,SchoolofManagement,JinanUniversity,Guangzhou510632,China)

By taking Nansha Wetland Park in Guangzhou as a case in point, the authors examined the relationship between visitor’s perception of recreational impacts and environmental attitude from the perspective of visitors’ perception of recreational impacts and environmental attitude. With a literature review and data analysis, they did a scale development and extracted three factors of the perception of recreational impacts and four factors of environmental attitude. The former set includes ecological environment impact, social environment impact, and facility management impact, and the later include environmental emotion, environmental ethics, environmental responsibility, and environmental knowledge. It’s found that the visitors’ perceptions of Nansha Wetland Park in Guangzhou are generally positive with a high degree of environmental attitude, the visitor’s perceptions of ecological environment impact has an negative affect on their environmental emotions, and the perception of facility management impact affects their environmental emotion, environmental ethics and environmental knowledge negatively. With this result, the study put forward some suggestions for the management of wetland parks in the perspectives of reducing the recreational impacts and enhancing the visitor’s environmental attitude.

Perception of recreational impacts; Environmental attitude; Nansha wetland park

F 592.7

A

1006-575(2015)-06-0034-16

2015-06-29;

2015-11-15

教育部人文社科基金课题“生态安全视角下:湿地景区开发涉入、游憩冲击、社区冲突及其调控机制研究”(14YJA630027)。

梁明珠(1954-),女,暨南大学管理学院教授,博导,主要研究方向为旅游开发与规划,E-mail:tmzliang@126.com。王婧雯(1990-),女,暨南大学管理学院博士生,主要研究方向为旅游开发与规划。刘志宏(1989-),女,暨南大学管理学院博士生,主要研究方向为旅游开发与管理。申艾青(1988-),女,暨南大学管理学院硕士生。