王安石晚年诗风转变的内在原因*

庄国瑞,陈金香

(1.内蒙古大学 鄂尔多斯学院,内蒙古 鄂尔多斯107000;2.内蒙古师范大学 国际交流学院,内蒙古 呼和浩特010022)

王安石熙宁九年(1076)二次罢相后彻底离开政坛,变法的具体状况与朝政发展的结果与王安石当初的设想有很大的差距,甚至出乎意料的地方,但当时王安石对于朝政的影响力已经削弱,纵有无限遗憾,也只能悄然隐退。然而王安石政治生命固然终结,诗歌创作却又焕发了新的生机。笔者据《全宋诗》统计王安石现存诗1 727首,另据李德身《王安石诗文系年》、李壁注,李之亮补笺《王荆公诗注补笺》、蔡上翔《王荆公年谱考略》等著作中的考证,王安石熙宁、元丰间创作诗歌约770首,为其现存诗歌总数的45%左右,其中184首可以确定为熙宁时期所作,数量较少,可以看出熙宁时期诗人投身于变法大业,没有过多的精力从事文学创作。除去少数不能确定时间的作品外,770多首诗歌中绝大多数为罢相后所作,离开京城政治漩涡的王安石晚年在诗歌创作上再次进入一个收获期。不仅如此,比起他早年的创作,人们对他的晚期诗歌评价甚高,不少人都认为他在创作风格上有明显变化。《后山诗话》载黄庭坚曰:“荆公暮年作小诗,雅丽精绝,脱去流俗。”[1]234陈师道云:“公文体数变,暮年诗益工,用意益苦”,[2]304严羽称其:“绝句最高,其得意处高出苏、黄、陈之上”,[2]690而王安石绝句最佳者非晚期作品莫属。吴乔的评价更高,认为王诗:“能令人寻绎于语言之外”,其最佳者“可兴可观,特推为宋人第一”,[3]628他在这一断语之后所举的例证也均是王氏晚年作品。以此我们不得不面对如下的疑问,即“超然迈伦”[2]383的钟山诗与前期相比,到底发生了怎样的变化,而这变化又是因何所致?

如上诗人、诗论家都认为王安石诗晚年更好,只是没有谈到具体原因,当然也并非无人分析,早在宋代就有诗论家叶梦得研究王氏诗歌指出:

王荆公少以意气自许,故诗语惟其所向,不复更为含蓄。如“天下苍生待霖雨,不知龙向此中蟠”……“平治险秽非无力,润泽焦枯是有材”之类,皆直道其胸中事。后为群牧判官,从宋次道尽假唐人诗集,博观而约取,晚年始尽深婉不迫之趣。[2]419

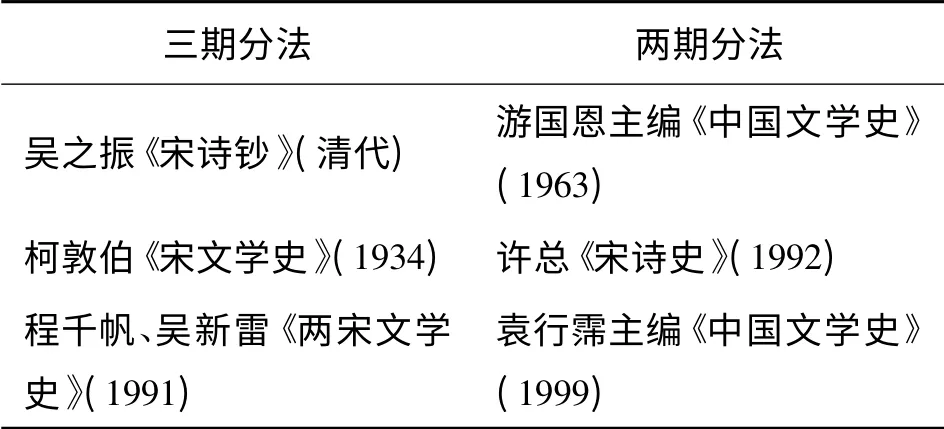

叶梦得的论述虽然并不非常严谨,但由于把握到了王安石诗歌发展的内在脉络,故而这一划分方法对后世产生了较大影响,很多文学史著作关于王诗分期的确定都能看出叶氏论断的影子,如三期说、两期说基本上均是从叶氏的总结演化而来:

三期分法 两期分法吴之振《宋诗钞》(清代) 游国恩主编《中国文学史》(1963)柯敦伯《宋文学史》(1934) 许总《宋诗史》(1992)程千帆、吴新雷《两宋文学史》(1991)袁行霈主编《中国文学史》(1999)

三期分法即早年意气风发不重含蓄、中年深研唐诗直露之气收敛、晚年多婉转含蓄之趣。两期分法则以熙宁九年(1076)罢相为转折点,划为前后,以强调王诗风格之变。也有观点认为王安石诗歌创作具有一贯性,不存在显著变化,如高克勤先生《论王安石的诗文分期》①高克勤《论王安石的诗文分期》写于1986年,早于莫砺锋文章,收录于作者论文集《王安石与北宋文学研究》,上海:复旦大学出版社,2006年。,认为三期说、二期说都失之粗疏简略,依据王安石仕宦经历采取五期分法:初入仕途(1041—1054)、入京为官(1055—1063)、居丧讲学(1063—1067)、执政变法(1067—1076)、隐居钟山(1077—1086)[4]3-28。这一分法对每一阶段创作考查更为细致,但这样细密的划分,让变化的转折点淹没在了时间链条中,就此认为风格演化是一个渐进过程,似乎疏忽了创作主体人生经历中的一些重大事件、特殊因素对创作的影响。莫砺锋《论王荆公体》也认为王安石晚年诗风无显著变化[5]23-34。关于如上观点,文章将作详细讨论。

叶梦得分析王安石诗风变化的原因时提到了中年的变化是因为学习唐人诗歌,但是对于晚年的变化却没有具体的概括,只是说晚年始尽“深婉不迫”之趣,却没有论述这“深婉不迫”因何而致。在上文所引早晚期创作特点的分析之后写道:“乃知文字虽工拙有定限,然亦必视初壮,虽此公,方其未至时,亦不能力强而遽至也。”[2]419叶梦得这里单纯强调了时间,然而王安石晚年诗作达到了那样工整精致的境界,仅仅是时间的沉淀吗?如果是这样,那么绝大多数诗人的创作高峰和最佳作品都应该出现在晚年,然而事实并非如此。笔者以为“方其未至时”,不仅是作诗技巧未老成、人生经历亦未成熟,人生经历与作诗技巧都会影响诗风,但前者的重要性超越后者,中国诗论向来讲究“诗言志”“诗缘情”,如果内在“情志”不发生变化,单纯从技巧的层面考查诗风的变化,恐失之偏颇。前文提到高克勤先生、莫砺锋先生均认为王诗风格在发展过程中没有重大的转变节点,《论王安石的诗文分期》指出:“风格有本身的发展过程,王安石这时期诗中工于对偶、精于用典的修辞艺术在前期诗中早露端倪。”[4]27认为早期诗歌中部分作品显示了精工雅丽风格发展的因子。《论王荆公体》指出:“从艺术角度看,王安石的晚期诗正是其早期诗的自然延伸,晚期诗的‘雅丽精绝’正是诗人经过长期的艺术追求而瓜熟蒂落、水到渠成的自然结果。在此方面,王安石诗歌创作两个阶段之间的关系是量变而非质变,换句话说,王安石晚期诗歌创作的变化是写作方式更加精细了,诗歌技艺更加纯熟了。”[5]26-27即晚期作品精华深妙的状态是长期锻炼所致,是技巧更加娴熟动人,而非有突然变化的因素。这两篇文章在谈论风格变化时无一例外都重点考查了诗人创作“技巧”层面的因素②参看莫砺锋《论王荆公体》中的详细分析,《南京大学学报》1994年第1期。,这一方面是由于这样的分析实证性很强,诗人的作品就客观存在那里,通过押韵、对仗、用典、双声叠韵、锻炼字句、句式选择等方面的分析,总能在早期与晚期之间搭建桥梁,找到相似相类之处,为晚期诗歌风格的发展找到切实的证据;另一方面,“技巧”不仅在诗人,即在其他艺术门类中也一样,如果创作者不停止创作、不停止探索,他的技巧必然会不断发展,愈久愈佳。所以侧重从“技巧”方面去分析王诗的变化的确很难看到有突变的地方,这就仿佛地壳的运动,通常并不影响地表构造,但其内部的结构肌理早发生了巨大的变化,同一块土地发生地壳运动之前、之后的具体情况是不能相提并论的。况且如果只是“技巧”的差别,那么学习王安石诗歌的人只要下足够的功夫是应该能够学到王安石的技艺的,但实际上后世很少有人能达到王安石境界,技巧好的诗人比比皆是,内在思想情致的修为与境界的差别则不可以道里计。另外王安石评价张籍的诗句“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”(《题张司业诗》)也常被诗论家用来评价王安石自己的诗歌,但通常都指向他的晚期诗歌而非早期诗歌,如果说早期诗歌中已有“技巧”非常娴熟的诗歌,为什么早期诗歌无法承担这样的评价?再者,作为后世的研究者,我们阅读了作家的所有作品,然后对他进行研究评价,这种情况下我们的思维中往往会有一个前定模式,即认为他的诗歌发展情况一定是“已存在的”的状态。如果王安石的变法事业成功了,是功成身退而非迫于形势求去,他晚年诗歌作品的类型与风格与现存的状态肯定会有较大差别,也许在那清丽幽寂的钟山风景中会多几分“白体”的易乐,而少一些玉溪生的深隐委婉,故而王诗晚期的清丽高妙不仅仅是“量”的积累——不是一个必然结果,其中有“质”的变化——人生经历的不期然转折。早于王安石的大家如曹植、庾信、白居易、李煜等人,在经历了国家、仕途、人生等方面的重大变故之后,前后期创作风格均发生了明显变化。这些作家就其诗文创作的“技巧”来说,没有停止发展,但“技巧”不能带来创作指导思想、情感韵致、题材的变化,正是人生旅途中的重大事件导致内心情致发生转向与激变,创作动机、关注焦点都不再延续之前的路径,故而作品风格发生变化,王安石创作道路的发展也存在这样的情况。

除了“技巧”之外,就“题材”来说王安石前期也有不少写景诗,而且写得工丽新奇,受人赞誉,如《游杭州圣果寺》《天童山溪上》《若耶溪归兴》《江上》①文中所引王安石诗名、诗句均来自李壁注、李之亮补笺《王荆公诗注补笺》,成都:巴蜀书社,2002年,不一一标注,以减繁冗。等,前期、后期同样是写景诗,为什么说二者不可同日而语?因为“题材”固然相同,但创作时的心态与诗歌内在情与理的蕴含已然不同。熙宁九年罢相之后王安石诗歌创作风格发生变化,主要原因在于诗人前后期自我定位与心态的不同。

第一方面是角色变化,政治生命、文学生命二者孰轻孰重,诗人前后期的选择不同。王安石学业早成,少时“属文动笔如飞,初若不经意,既成,见者皆服其精妙”[6]10541。文学才能给他带来声誉,但他并未因此沾沾自喜,沉溺辞藻笔翰,与人论文总是强调“礼教治政”“政令”“道”“济用”,如《上人书》曰:“尝谓文者,礼教治政云尔。其书诸策而传之人,大体归然而已。而曰‘言之不文,行之不远’云者,徒谓辞之不可以已也,非圣人作文之本意也。……且所谓文者,务为有补于世而已矣。所谓辞者,犹器之有刻镂绘画也……要之以适用为本,以刻镂绘画为之容而已。”[7]45指出文章是“礼教治政”的载体,不必追求工巧华丽,最重要的是内容要“适用”,辞藻修饰只不过外在辅助而已。《答祖择之书》云:“治教政令,圣人之所谓文也。书之策,引而被之天下之民,一也。圣人之于道也,盖心得之。作而为治教政令也,则有本末先后,权势制义,而一之于极。其书之策也,则道其然而已矣。”[7]62写作文章的重点是“治教政令”,“文”源出于“道”,圣人通过对“道”的理解发而为文,“道”与“文”是相互统一的关系,但有本末先后之分。《上邵学士书》指出:“尝患近世之文,辞弗顾于理,理弗顾于事,以襞积故实为有学,以雕绘语句为精新……求其根柢济用,则蔑如也。”[7]38此文认为只注重堆积辞藻典故,看上去赏心悦目的文章其社会价值微乎其微。由以上诸文的观点就可以看出王安石前期积极有为的入世情怀,发言倡论必求于时务、治道、政治有所补益。《奉招吉甫》有云:“犹将余力寄风骚”,也表明自己将主要精力投之于政务,吟诗作赋不过是闲暇遣兴之举。熙宁中又曾谈到“从事于放辞而不知道,适足以乱俗害理”[8]5135。这似乎都有一点倾向于二程“作文害道”[9]239的观点了,可谓前期尚道轻文的极致表现。虽然以主要精力从事政治,并且重视诗文的社会功用,但王安石并没有降低艺术追求与创作标准,同样是在《上人书》中他指出“然容亦未可已也,勿先之,其可也”[7]45,也就是说诗文语言的修饰也是必不可少的,只不过不要把它放在第一位。《灵谷诗序》[7]431赞扬吴某善用辞藻,刻画物象极尽工巧,是诗人中的佼佼者。《杜甫画像》[7]560推崇杜诗气魄浩大、笔力超绝、摹写万物无不曲尽其妙的艺术境界。王安石前期也的确创作了不少新奇工丽的作品,但是重技尚艺、修饰词句的作品却非前期主流,为他在诗坛赢得声誉的并非工巧优雅的作品,而是诸如《明妃曲》《虎图》《登飞来峰》《龙泉寺石井》等或咏史、或立意新奇、或崇尚气格的作品。故而王安石前期创作的核心观念是“为政”与“传道”,写作诗歌在他看来不应投入过多的精力,不过是闲暇托物言志、吟咏遣兴的一种艺术方式,而且不是最重要的方式。

晚年罢相,曾经被积极入世的政治生命所压抑的艺术生命,在宁静、淡泊、清雅的生活中得到滋养,重焕光彩,王安石开始重新思索诗歌创作的标准,重新考量诗歌在他的生活中的比重、意义。晚年时期从某种意义上来说诗歌创作即是王安石的生命,他将自己绝大部分精力与几乎全部的情感都投入到了诗歌创作中。这样的变化是非常值得关注的,可以说早年的王安石是以“才气”作诗,晚年则是以“生命”作诗。这既是“技巧”之外造成“诗意”“诗境”差别的关键所在,也是叶梦得所强调王安石晚期作品“意与言会,言随意遣,浑然天成,殆不见有牵率排比处”[2]406状态的深层创作基础。叶氏举人所熟知的《南浦》《北山》中的诗句为例,其实在王安石晚期作品中佳句俯拾皆是,“径暖草如积,山晴花更繁”(《径暖》)、“染云为柳叶,剪水作梨花”(《染云》)、“背人照影无穷柳,隔屋吹香并是梅”(《金陵即事》)、“小雨轻风落楝花,细红如雪点平沙”(《钟山晚步》)、“月映林塘澹,天涵笑语凉”(《半山岁晚即事》)、“微风澹水竹,静日暖烟萝”(《与道原游西庵遂至草堂宝乘寺二首》)、“晴日暖风生麦气,绿阴幽草胜花时”(《初夏即事》)等等,都达到了自然浑成、不事雕琢的境界,早年非无佳句,但情调、气韵与此相比终有差距。此外,从政治中退舍也直接影响了王安石诗歌题材的选择,创作焦点发生了显著变化,他基本不再吟咏表现个人抱负的诗歌,间或有咏史、怀古作品,入世情怀的消散、政治生命的收缩让他不再关注这一类题材,而把更多的精力投入到对山水景物的观照与对隐居生活的品味中。

王安石诗风改变的第二方面原因是“心态”发生了变化。王安石晚年作品以清丽优雅的写景诗为主,在风格上充满闲适安静、冲淡坦夷的情调,似有复归唐风之韵,令人涵咏不尽。外在遣词造语之法、押韵对仗之工、铺排用典之巧对于这种诗风形成有一定作用,但诗之核心毕竟在“情”、在“志”,精神境界的变化才是关键所在。前人论诗有云:“诗有何法?胸襟大一分,诗进一分耳。”[10]2025如果再考究细致一点,可谓“胸襟变一分,诗亦变一分”,也就是说无论诗歌的气度还是格调都与人内在精神境界密切相关,心境状态发生变化,作品的情调气韵亦会随之改变,王安石晚年诗风变化正是由于其心态变化所致。在最终退隐之前王安石有过两次半官半隐的闲居生活,治平期间(1063—1067)因母丧守制江宁,讲学授徒,当时还未能一展抱负,是待时而起的心态,“廊庙乏材应见取,世无良匠勿相侵”(《古松》)、“人怜直节生来瘦,自许高材老更刚”(《华藏院此君亭》)等作品流露出希望得到任用、施展才华的心态;熙宁七年(1074)四月即将去政时有云:“投老安能长忍垢,会当归此(案:‘此’指钟山)濯寒泉”(《杂咏》),到金陵后又云:“勋业无成照水羞,黄尘入眼见山愁”(《杂咏》)等,表现出作者激愤难消、郁郁寡欢的复杂心态,因为当时变法大业尚有很多事情没有完成,罢相出于各种保守势力的排挤,王安石迫于形势上章求去,神宗面对各方压力只能无奈表示同意,所以罢相让王安石充满挫败感,虽然人归江宁,但却完全没有功遂身退的“东山雅兴”,反觉“勋业无成”。熙宁八年(1075)二月王安石得到复相的任命,心情急切“即倍道来”[6]10548,返回京城后却发现仅仅数月之间朝廷的气氛已与之前有很大不同,神宗对他的策略不再言听计从,君臣观点渐生分歧,曾倚为得力助手的吕惠卿为专权固宠而兴事倾轧,种种事件让王安石感觉疲惫万分,爱子王雱又因重病去世,更让他无心周旋于纷繁复杂的政务之中。如果说第一次罢相满心遗憾还希望能有机会再继续变法革新的事业,第二次罢相则不止是遗憾,更充满英雄失路的感伤与痛彻心底的悲凉,《偶成二首》中“渐老偏谙世上情,已知吾事独难行……高论颇随衰俗废,壮怀难值故人倾”“怀抱难开醉易醒,晓歌悲壮动秋城……可怜蜗角能多少,独与区区触事争”等诗句淋漓尽致地表现了诗人心中的哀伤与叹息。《怀钟山》:“投老归来供奉班,尘埃无复见钟山。何须更待黄粱熟,始觉人间是梦间”,更是充满人生如梦的幻灭感。

变法是王安石一生的事业核心,人虽离开朝廷,但内心仍不免牵挂,“尧桀是非犹入梦,因知余习未全忘”(《杖藜》)、“世事何时逢坦荡,人情随分值猜嫌”(《谢郏亶秘校见访于钟山之路》),这样看似平淡的诗句,却透露了心中无法排解的对政治是非的关怀和对世情险恶的惊悸。他内心的矛盾痛苦在诗歌中时时流露,如“解玩山川消积愤,静忘岁月赖群书”(《宝应二三进士见送乞诗》)、“花鸟总知春烂漫,人间独自有伤心”(《重将》)、“载酒欲寻江上舟,出门无路水交流。黄昏独倚春风立,看却花飞触地愁”(《载酒》)等,但是这样充满深切感慨的作品只是时一为之,并非王安石晚期创作的主流,因为他明白世易时移,对他来说参与朝政、影响国家发展轨迹的机会已然逝去,对相业的最终失望,让王安石开始涤荡内心积怨,尽可能不再牵挂过去轰轰烈烈的岁月,而回归平淡质朴的自我。此外王安石一直喜欢佛学典籍,这一时期投入了更多的精力,大体说来晚年过着一种悠然自得的山水田园生活:

王荆公领观使,归金陵,居钟山下,出即乘驴。余尝谒之,既退,见其乘之而出,一卒牵之而行。问其指使,相公何之。指使曰:“若牵卒在前听牵卒,若牵卒在后即听驴矣。或相公欲止即止,或坐松石之下,或憩田野耕凿之家,或入寺随行。未尝无书,或乘而诵之,或憩而诵之。仍以囊盛饼十数枚。相公食罢,即遗牵卒。牵卒之余,即饲驴矣。或田野间人持饭饮献者,亦为食之。”盖初无定所,或数步复归,近于无心者也。[11]497

曾贵为一国宰相,而今近似隐士野老,王安石的这种状态与境界,确非常人所能理解与达到,此时此刻看不到曾经的叱咤风云、看不到憾恨愤悱,唯有云淡风轻、波澜不惊。我们只是不知这萧然出尘的状态下他内心有过怎样的搏斗与挣扎,才能达致“适野无世諠,吾今亦如此”(《与吕望之上东岭》)、“翛然无所为,自得而已矣”(《书八功徳水庵》)的平静与自持。王安石晚期这种生活情态说明他的心态有了很大变化,对于外间事务、对于过去不再固执坚持,所谓“新花与故吾,已矣两可忘”(《新花》)、“墨翟真自苦,庄周吾所爱”(《无营》)、“自喻适志欤,翩然梦中蝶”(《自喻》),表现出物我齐一、了无挂碍的心态。可以说王安石晚年的心境,有一个从“失衡”到“再平衡”的发展过程,外化到创作中才有了那种举重若轻、力透纸背的闲雅之态。前人对比梅尧臣、欧阳修、王安石三家云:“都官思笔皆从刻苦中逼极而出,所以得味反浅,不如欧公之敷愉矣。读此方识荆公之高不可及也。”[12]1406王安石之超越梅、欧处不在言辞、不在技巧,而在于那优雅词句、清秀景色中隐藏着的饱经沧桑、欲说还休的心境,让淡雅言辞充满无穷韵致。

总体来说王安石晚年心态大致有三个方面,一则是对过去的积愤与遗憾,不时有所流露;二则找回了挚情的自我,“我们在荆公的写景诗中,看到的不仅是对美景的沉溺,更有心灵的拔异”[13]133。三则通过研究佛学等方面的著作以智慧化解了自己内心的痛苦①关于王安石晚年研习佛理与诗歌的关系,可参看张煜《王安石与佛教》,复旦大学博士学位论文,2004年。,“荆公晚年浸润佛典既深且广,对于佛家的语言哲学十分熟悉,这也是诗学观变动的重要因素”[13]141。而王安石晚年最杰出的诗歌所产生的情感土壤正在于后二者。而且后两方面的精神境界逐渐战胜、超越了内心的遗憾与痛苦,“在宋诗学里,‘羁愁感叹’的减少,并非以内心忧愤的郁积为代价,而是以人生之智慧去化解,诗的宣泄功能转化为愉悦功能。诗人不再是焦虑的精神变态者,而是明心见性、自我实现的精神解脱者”[14]64-65。这也就是为什么王安石晚年清丽的写景诗,不仅以绝美的风景动人,更让人在那种自持矜雅的情怀中感受到其内心的纯挚与放松、智慧与哲思。

虽然中国古代文论讲究“知人论世”,但关注的侧重点多是社会状况、政治变化、人生经历等外在大环境因素,对创作个体的内心情致往往未给予足够重视。[15]近十多年来学界借鉴西方现代史学研究成果,开展多样化的研究,其中就包括关于“心态史”方面的研究,较早发表的有代表性的论文如宁宗一先生的《关注古代作家的心态研究》一文,其中谈到:“如果说思想性格、人格气质等等在成熟后,具有一定的稳定性,而心态则是一种精神流动体,它更受个人遭际、社会精神、时代思潮乃至政局的影响,而不断变动游移。”“古代文学中的心态史研究,真正需要关注的是士人在不同环境中所呈现的不同生命状态。”[16]5-6因为从“心态”的角度去研究,可以对作者内心情致的微妙变化作更清晰的审视与呈现。但是由于“心态”具有隐蔽性及“变动游移”的特征,相较于作家作品来说,通常不太容易受到人们关注的,即便有所关注,如果不作细致考查,也很难做到准确把握。通过前文分析,笔者认为王安石晚年以熙宁九年罢相为界,诗风发生了“质”的转变,有一种显著的提升与进步,晚期创作“其思深妙……不迫猝浅陋易尽”[17]284其中有部分诗艺精进的因素,但主要还是由于作者内在自我定位、创作关注焦点、心态情致发生了根本性的变化所致。

[1]胡仔.苕溪渔隐丛话[M].北京:人民文学出版社,1962.

[2]何文焕.历代诗话[M].北京:中华书局,2004.

[3]吴乔.围炉诗话[M]∥郭绍虞.清诗话续编.上海:上海古籍出版社,1983.

[4]高克勤.王安石与北宋文学研究[M].上海:复旦大学出版社,2006.

[5]莫砺锋.论王荆公体[J].南京大学学报,1994(1).

[6]脱脱,等.宋史[M].北京:中华书局,1985.

[7]王安石.王文公文集[M].上海:上海人民出版社,1974.

[8]李焘.续资治通鉴长编[M].北京:中华书局,2004.

[9]程颢,程颐.二程集[M].北京:中华书局,2004.

[10]潘德舆.养一斋诗话[M]∥郭绍虞.清诗话续编.上海:上海古籍出版社,1983.

[11]王巩.闻见近录[M]∥丁传靖.宋人轶事汇编.北京:中华书局,2003.

[12]翁方纲.石洲诗话[M]∥郭绍虞.清诗话续编.上海:上海古籍出版社,1983.

[13]刘正忠.王荆公金陵诗研究[M]∥龚鹏程.古典诗歌研究汇刊:第一辑第十二册.台北:花木兰文化出版社,2007.

[14]周裕锴.宋代诗学通论[M].上海:上海古籍出版社,2007.

[15]左福生.宋代寺院题诗的存佚与变迁[J].重庆师范大学学报(社会科学版),2014(5).

[16]宁宗一.关注古代作家的心态研究[J].文学遗产,1997(5).

[17]方东树.昭昧詹言[M].北京:人民文学出版社,1961.