刘建华 有效的“形态”

从一种媒介来定义刘建华,可能被看成是陶瓷艺术家,但是不管从他之前用写实场景的创作来呈现,还是用现在比较简约的方式呈现,他都脱离了“陶瓷”作为传统意义的指向,只是使用了“瓷”纯粹的材料语言,把材料当成一种可塑物,并且让观念一直牵连陶瓷工艺性的“特质”,因为这种“特质”涵盖了可触感和一种自身的文化。刘建华的作品在当下的“有效性”就是把陶瓷工艺性中的触感和文化的美学融合到作品的观念当中,而观念和它们之间的关系是可被挖掘的。

在2008年刘建华提出了“无意义、无内容”的概念,如果说他的观念和作品从过去到今天发生了变化,那2008年可以作为一个相对的时间节点,这之前作品的形态、样貌与社会城市生态和生态所带出的意识形态有多重关联,比如像作品《水中倒影》,他运用陶瓷这种光滑明亮的材质,以城市的标志性建筑为原型,塑造了一种景象,并且用实体来体现水的倒影,这同时挑战了当下人普遍的观看经验,这种普遍也正是从眼前城市现代化发展的现状中渗透出的“意识形态”,这其中陶瓷的“工艺性”也使得这种观念变得有效。从2008年之后,刘建华希望在创作的观念和呈现中能营造一个气氛和情绪,其实是让人能停滞在作品的形态和状态之间,就像作品《迹象》,除了这种带有文化气息的“墨滴形态”,其更意外的感知是它涵盖在其中的陶瓷感,而这种材质包裹的“墨滴形态”营造了一种更当代性的“语境”。

刘建华的作品始终会带给人一种“自述的现场”,同时附着着陶瓷“工艺性”当中特有的材质,而形态始终在调动与当下有关联的情绪,他也尽量在拒绝作品呈现当中的“材质转换”,是重新在文化和当下的关系中抽离了一种“形态”。

I ART:看到你以前的作品是以一种带有工艺性的相对唯美以及写实场景的创作方式来呈现,从2008年开始发生改变,以一种简约但带有社会生活关联的呈现,这个思考的转变是怎样考虑的?

刘建华:如果以2008年作为一个转折的切入点来说的话,之前的作品也有两个方向,一个是根据自身心理发展的线索来进行创作,包括作品《旗袍》、《不协调》、《隐秘系列》;另一个线索是在全球化背景下,中国社会发展对城市带来的一些变化,包括社会问题以及这些问题给人带来的压力,这是两个线索。我觉得在全球化背景下,对社会焦点、新闻焦点发生的关注对于每个中国艺术家来说都会经历这样的时期,而我们也是生活在这样一个时期的转换的过程中,那么对中国艺术家来说,可能会带来很大的冲动、刺激、压力,更重要的是带来很多思考和很多敏锐的东西。

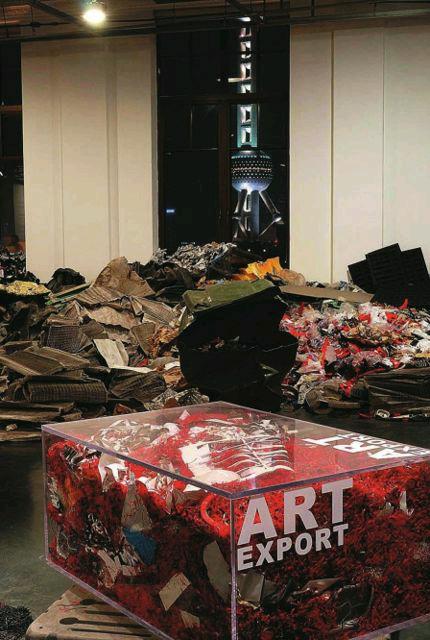

在那个时期我做的作品,包括《水中倒影》、《出口-货物转运》、《义乌调查》等,是与全球化背景下社会的转变有关系的。本身我是学习雕塑的,那个时候除了瓷的材料,我也做了其他材料的作品,那么之所以选择瓷这个材料是与我个人的经历有关,但是在那个时期我也做了很多装置,也用了铸铜等方式,对于很多材料我都进行了实验。从我个人来说,我不愿意局限在某一个材料上面去进行一个单一的创作,包括现在持续用瓷来进行创作,也是有我自己的一个想法——就是希望在这个单一里面寻找它的可能性和可丰富性。所以回到刚才提到的选择瓷与我个人的原因和我年轻时在景德镇工作都有关系,所以我觉得我跟别人对瓷这个材料的掌握和理解可能会不一样。

那么你提到2008年的转折,为什么会转到这样一个系统里,我觉得在当时做作品的方式还是来自西方视角的对社会、题材的观看或者用当代性的语言方式来进行创作。现当代艺术在中国还是相对滞后,如果算的话,应该是八五新潮后的短短二十多年经历的一个过程。所以当时所有的艺术家都会经历这样的一个过程,而同时中国特定的社会制度的原因产生了很多不可预测的东西,中国这种社会形态是独一无二的,而且这种社会形态下的发生特别丰富,所以在那个时候,很多艺术家包括我自己还是很有兴趣通过艺术的方式去呈现社会的问题,把社会的场景用艺术的方式带入到美术馆或者带入到画廊的展示空间里面,让别人去看、去读、去了解、去发现问题。

但是经历过这样的阶段之后,特别是在做了《义乌调查》和《出口-货物转运》后,我就在思考一个问题-艺术家在创作的时候,其实你的身份也是很重要的。因为每个人都有一个背景,我并不是强调身份这个概念,而是这个背景决定了你的艺术的方式和你的态度包括对社会问题的一个取向。中国艺术家应该寻找到自己的语言方式以及精神上的觉悟,然后就会形成独立的与别人不同的认识,但是这一点又必须是建立在自身的文化积累上所产生出来、碰撞出来。所以那个时候也是在反思自己,我下面的作品应该怎么做?如果按照之前的方式其实也没有问题,但是容易陷入简单化和模式化,这也是我想要避开的问题。所以后来整个中国超速发展的环境,大家一直都是在消耗,特别在上海,每天就会感觉在大的系统里面忙忙碌碌,我形容这个城市就像一个大的搅拌机一样,个体不由自主的被推着走,不由自主的在消耗自己。这种感受可能是每个人都有的,所以从这个角度来讲,我们不应该简单的把社会的一个场景还原到一个展览的空间里面,我还是希望作品有别于对现实简单、直接的挪用,应该是在消化之后的自身认识。但这个有别于现实环境,所以艺术家就需要有自己的新的认知在里面。

在创作时,我希望营造一个气氛和一种情绪。然后我希望观众在这里面来反思一些东西,包括文化、艺术层面或者社会层面。在2008年我提出的“无意义、无内容”的概念并不是真的把内容抽离。因为这个内容是抽离不了的,我们还是在当今现实生活的系统里面来进行梳理和重新反思,而艺术家是通过艺术作品来呈现一个形态。所以是在这样的背景下,在2008年有了这样的转换。

I ART:刚才我们提到材料,那么在你作品中的有一种工艺感和经验之外的共存,那你是怎样把握这种工艺和观念思考之间的关系的,并且有的显得有效?

刘建华:瓷的材料我用的很早,当时我用这种材料,一个是我刚才提到的与我的个人经历有关,第二个因素是我希望把瓷这种工艺美术的材料带入到当代艺术的实践中来,因为这个里面有很多可能性。当然工艺美术材料有很多种,其他工艺美术的材料大家也都在用。但是瓷这个材料它里面有很强的工艺性,也就是你提到的工艺感。其他材料也有很强的工艺性,但是重要的是怎么把工艺性、作品的形式感或者工艺性里面比较敏感的一种特定材质融合在作品的概念里面。所以对于作品而言还是看艺术家自身的把握,包括经验判断以及个人的理解,很难用语言说的非常清楚。

我之前的作品《白纸》,材质是瓷的,但是如果用其他材料,用铜或者大理石、不锈钢,也可以做得像纸的感觉,但是就没有一个难度在里面,就会变成一个简单的模拟现实的物体,难度这个点对于作品来说是很重要的。通过瓷这个材料来做,它的不可捉摸性、手工性、干燥的过程、烧制过程中的难度等综合因素就会在观众看这件作品时延伸出来,材质的挑战性就涵盖在作品里面,而作品概念的力度也会更加显现。纸是平时用于书写的材料,但在作品中,纸就是空白的,什么都没有,但是我觉得有时候什么都没有,对于观看来说,想象的空间会更深邃。

I ART:陶瓷这种媒介有着一种材质的“特殊性”,但是在你的作品中直观的观看时,感觉是去“特殊性”的,对此你是如何考虑的?例如《漂浮的风景》、《迹象》、《纸》。

刘建华:可能是我用瓷的材料比较多,所以很多人都可以在这方面作为一个切入点来谈一些问题。但是我觉得瓷对我来说始终就是一个材料,一个做作品的材料。而这个材料的选择有很多种,那我选择这个材料只是我个人的因素,包括对这个材料的把握、理解。你提到的“去特殊性”,其实我是把瓷特定的工艺上的因素涵盖在作品里面。而这些因素在使用这个材料的过程中都有待于产生一些新的感受。其实在使用材料的过程中,工艺、釉色、手工制作的方式都是与工艺美术的传统一致的,但是每个人在使用的过程中感受是完全不一样的。我现在的工作中,其他材料也在涉及,但是我在用瓷的材料创作时,我希望能看到在这个单一的材料中有什么样的可能性。所以这个工作不是简单的用传统的工艺方式来呈现一个概念。虽然我14岁时就开始接触这个材料,但是到现在我每一次使用这个材料,包括这次在佩斯的新展览“方”,都要做很多实验。当然实验对于艺术家来说都是必须要经过的过程,这是艺术家态度的问题,在这个过程里面你可能对这个材料有一种新的了解和认识。我自己在使用这个材料时,我希望把它的工艺性涵盖在作品的形态里面,尽量不去脱离形态,因为脱离形态之后,大家关注的就是另外的东西。

I ART:这里我补充一个问题,像你的作品《迹象》、《白纸》、《日常·易碎》,直观看,并不是一种景观,对于观看者而言,其实是挑战了他的观看经验的。从观念出发点来说你是如何把握的?

刘建华:我觉得这与个人的兴趣点有关联。《日常·易碎》这件作品还是用传统的注浆、印坯的方式来做,但是在造型上有新的呈现。我是2001年开始做这个系列,那个时候选择的就是自己家里面用过的物品直接拿来翻模,当然这里面有一个反雕塑的概念,这里面综合了我很多个人的思考,也借鉴了雕塑在形态上的不可确定性来进行创作。关于瓷,在当时也有考虑。在做完《旗袍》时,使用的还是完全传统的工艺和展示方式,只不过是在形态、造型上不一样。但是《日常·易碎》其实是与传统工艺相悖的方向。传统里面需要做的很完整,裂痕、变形是都不能出现的,包括工艺上的注浆都要很完整。但是在这个作品中恰恰就是就是使用了这些缺陷。后来在《日常·易碎》之后我做了作品《梦想》,这件作品由六千多件物体砸碎之后摆成航天飞机的残骸。那段时间做了这件作品后,对于创作我暂停了两三年,但是我一直在思考——接下去如何用瓷这个材料继续创作。我不太喜欢一成不变的用一种方式工作,我希望有新的变化、新的可能性。所以接着后面就出现了2008年之后的作品,包括在UCCA的装置作品《迹象》。这件作品中使用的釉都是特别普遍、常用的釉色,但是我是做成了墨滴的效果,这里面有自己个人的想法,包括在工作室时也做了一些实验,用墨、毛笔、宣纸做了很多尝试。在这个作品中其实我是在寻找一种情趣,与“屋漏痕”的美学概念有关系,但是我是用这个美学概念重新在今天做梳理,寻找一个安静的气氛、情趣。之所以在工作室用传统的墨、毛笔、宣纸去做实验,就是想用这种方式来寻找自己的一种体验,然后把这种形态的东西放大,又用传统的瓷的材料来进行创作。中国人是这样来考虑问题,但是很多外国人看出了不一样的东西,他们认为是“黑雨”、“眼泪”或者其他形态的东西,但我觉得也很有意思,这就是一种差异。其实我现在一直强调,很多东西都是要有距离的来判断、来观看。有距离的时候对事物的了解可能比完全进入去看,思维更清晰、更明确。

I ART:同时在这次个展“方”中,从展览的空间来看,你是调动了佩斯的整个空间,那对于这种空间的利用你是出于怎样的想象,并且是如何看待和调动空间中的作品和观者之间的关系?

刘建华:新的作品还是与2008年以来的方向有关联,这些年我一直做作品,我一直想追求一种纯粹性、单纯性。我希望寻找一种空间的特定的情绪感,这个情绪感我希望是安静的。因为现在我们不缺少热闹,也不缺少丰富,不管是社会层面还是在艺术发展的环境里面,所有都是充裕的、多元的。所以我希望自己做展览或者做作品的时候有新的东西能够让大家在进入空间或者环境里面去进行一些不同的体验或者不同的思考。

我明确的是,希望与现实是有一定的距离去思考、感受。包括你提到作品和空间的关系,我希望作品与空间能够产生新的语言形态,而这个新的语言形态出现的时候能够与大的环境有差异性。

I ART:在你思考自己创作线索的时候,包括面向国际化的时候,会不会除了陶瓷的材质本身,会考虑到中国文化和你作品之间的联系?

刘建华:其实在做《旗袍》时,很多人认为是一种符号,但是我觉得这个符号是来自于你自身在某一阶段的感受和理解。像中山装、军装我在创作中都用过,当时是在1993年左右,这种形态与我都是有直接的关系的,所以我认为一个艺术家做了任何一个方向的判断都跟他的自身的经验、经历有关联。作为一个东方人、中国人,你的文化的基因和文化的积累本身是具备的,那么对于中国艺术家重要的是走出自己的语言系统,是与以往简单模仿西方不一样的概念,必须要有自己的新的语言系统,或者有新的创作系统,而这肯定与你的文化有关系。“新”是从我们所处文化中积累出来的东西,而这种积累、提炼实际上是今天对社会的认识。所以并不是像以前,艺术家用一些传统的符号来进行创作,当然这样的过程是存在的,但到今天,已经不是用简单的符号表现的时间环境,它要求有深度。

任何东西都是在积累的过程中有新的认知在里面,但是这种新的认知一定是建立在今天的价值体系上面。

I ART:像作品《2012年末》、《容器》等,你是以装置的角度来创作,但作品中包含了很多的文化沉淀以及中国的文化价值。

刘建华:其实在作品中并没有那么复杂。《2012年末》在创作时是想把固有的次序打破重新界定一种新的可能,但是怎么去表现其实是重要的。古人的很多东西是值得观看的——他们那个时候怎么看世界、看自然、看人的关系。窗格有很多种样式,作品中的这个样式是叫“冰裂纹”。我觉得“冰裂纹”其实是一个抽象的概念,包括宋代的纹片釉,与“冰裂纹”在美学上都很接近。所以我觉得它是一个美学的态度,但是它的形态是被窗框定的,所以我就想把原来的框定打破,形成新的次序、可能性,新的组合。在美学概念层面上,是自己的重新认识和了解。在釉色上,使用了青釉,容易跟宋代产生一定的关联。在宋代,汉文化、艺术在中国达到了比较高的层面,它形成了很多新的文化形态、制度包括对美学的态度、修养。所以在《容器》中也选择了很多宋代的因素。我很喜欢宋代的器皿,单纯、纯粹,我觉得那是真正汉的东西。其实作品重要的是能感受一种气息。(采访/撰文:李宁图片提供:佩斯北京)