安全视野下中小学校校园入口交通组织规划研究

郝 玲,李子萍, 李志民

(1. 西安建筑科技大学艺术学院,陕西 西安 710055;2. 中国建筑西北设计研究院有限公司,陕西 西安 710082;3. 西安建筑科技大学建筑学院,陕西 西安 710055;)

目前,全国共有小学约55万多所,中学近10万所,在校中小学生人数合计约有2.4亿.而市区中小学学生上学、放学的时候,家长都会在校门口接送如(图1).相当数量中小学校门前场地狭小且空间局促,学生们的集中到校、离校以及前来接送孩子的家长们造成了校门口人群的过度聚集,秩序十分混乱.同时,接送学生的自行车、电动车、摩托车和小汽车等各种车辆,堵塞满校门前场地、非机动车道以及机动车道,导致了每天上下学时段学校出入口处交通的严重拥堵,给周边道路交通也造成较大压力.由此,校园出入口拥堵以及人车交叉混行的状况都对学生人身安全构成威胁,存在较大安全隐患,中小学校园交通安全问题日益凸显,且备受社会各界关注.

中小学校园是青少年接受基础教育最主要和最重要的基地,既与城市空间、城市交通系统紧密相连、不可分割,又自成一个完整的空间环境体系.因此,运用建筑学及城市规划设计的理论与方法,展开安全视野下城市中小学校园入口交通组织规划研究,最大限度地消除或缓解中小学校园的交通安全隐患,为青少年成长创立一个安全、舒适、健康的绿色空间环境,营造一个安全有序、和谐顺畅的校园入口空间环境,这在我国是一个重要的课题.

图1 黄河小学放学时的拥挤状况Fig.1 Students struggling out of the gate

1 中小学校校园入口的交通组织规划要素

美国著名的人本主义心理学家 A.马斯洛(Abraham MaSlow)在《人的动机理论》中,将人的需求分为五个层次:即生理的需求、安全的需求、社交的需求、尊重的需求和自我实现的需求.可见,安全是社会发展的前提,是个体发展的基本保障,是人类社会生存与发展活动中永恒的主题,伴随着人类历史发展的全过程.城市是一个复杂的大系统,随着科学技术的飞速发展、经济生活水平的日益提高和人类文明的进步,安全问题已显得越来越重要、复杂和多样,其涉及的场所、空间和领域也越来越广泛.在发达国家城市安全建设中,校园和社区是两个重点.

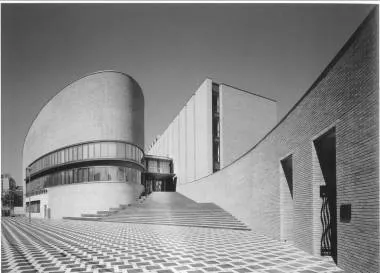

因此,如何保证学生的人身安全成为中小学校校园规划设计首要考虑的问题.根据中小学校的功能特点,结合我国中小学校的实际功能关系,对中小学校校园各基本组成部分进行分析,总结归纳出中小学校总平面功能分区简图如(图2).

图2 学校总平面功能分区简图Fig.2 General layout of the school’s function eras

在中小学校总平面布局规划的诸多影响因素中,良好合理和顺畅有效的交通组织规划,是校园交通安全的重要保证.无论是老城区中小学校的改扩建,还是新开发区的新建学校,都应对中小学校出入口及校园内部空间环境进行合理有效地交通组织设计,以便能快速高效地集散人流和车流,保障校园安全.

中小学校校园交通组织设计主要分为人行路线和机动车流线两方面.在进行校园交通组织规划和确定校内交通流线时,首先必须充分重视和考虑到中小学生的活动规律:上下学时间基本统一,上下课时间一致,全校性集会活动在时间及场所既一致又集中.体现在人流活动的特点上:人流活动频繁,每日数次大股人流集散且时间集中,静与动具有间歇性等.据此,在校园内部学生活动区域,应避免各种车辆的通行,营造良好的步行环境,以充分保证师生的人身安全.可见,中小学校出入口设置、入口区交通方式以及供师生和家长使用的各类停车场地的规划设计,就成为解决人车分流问题,营造安全有序、和谐顺畅校园环境的重要交通组织规划要素.

2 出入口设置的策略

在设计中小学校出入口时,以保证安全为前提,第一,必须注重学校出入口与城市片区的整体空间格局关系.其中,校园周边的交通环境对校园出入口设置的影响就显得至关重要.第二,必须注重学校出入口与校园建筑物和场地的关系.其设置原则是应有利于校内道路的组织,能以安全、通畅和方便的道路连通校园总平面的各组成部分,并有利于校园总平面的合理布局和功能分区.

2.1 出入口数量

中小学校出入口应分为人行和车行两种.对于规模较大的学校,学生出入口数量的设置可根据需要,按照不同年级分别设置出入口,这样才能有效减少每一出入口上下学时段的学生和接送家长的即时人流量,从而有效缓解校前空间的人流拥堵,保障学生上下学的安全顺畅,创造良好的入口区空间环境.

为了不影响教学区的安宁,学校机动车进出口和非机动车、行人出入口应分开设置或者隔离设置.同时,车辆设置独立的车行出入口,应注意入校后校园内的行车路线组织,在校园内应对机动车的活动限制在一定范围内.一般在学生出入口活动范围内,应禁止各种车辆入内,避免人车交叉,以保障安全.

2.2 出入口位置

学校出入口是每天大量学生出入和集散场所,且时间相对集中.因此,出入口的位置设置应充分考虑上学和放学时大量人流通过的因素,有利于学生入校前后的人流组织与交通流线.

首先,学校供学生出入的主要出入口原则上不宜设置在城市主干道上,应尽可能设在城市次要道路上,以免受道路车辆的影响和人流出入的拥堵,并有效减少发生安全事故的可能性.学校的校园规划布局应与生源家庭布局及周边交通相协调.严禁出现学生在无立交设施时跨越城市干道或高速车道上学的危险情况.

其次,学校出入口30 m范围内不宜设置人流量和车流量大的公共服务设施,距离城市主干道交叉口距离不宜小于100 m.此外,学校主要出入口应与教学楼有较直接的联系,避免路线迂回多.

2.3 出入口尺度

在我国现阶段,考虑到安全因素和便于管理的需要,中小学校园一般均设有校门,校门旁设值班、门卫以及传达室等辅助用房.中小学校出入口应注意设置醒目的入口和导向标志,校门要有合理的宽度以便大量学生上、下学使用,有条件时也可设一较窄的通道供学生上课期间有少数人通行之用.出入口的宽度不宜小于4 m,以便于运输和消防车辆的通行.校门立面造型中上横梁的高度不应少于4m,以便于机动车辆的通行以及不影响改扩建时大型基建车辆的通过.

3 入口区交通的组织方式

中小学校入口区如果与城市道路相邻接,就容易受到城市交通车流的干扰,而且还可能存在学校上下学高峰时期接送车流与城市交通车流混行的状况.要满足师生通行的安全需求,在校园入口区就必须采取积极有效的措施和交通方式.

对于入口区交通拥堵的中小学校改造,依法在中小学校门前道路上设置规范的交通警示标志,施划人行横线,根据需要设置交通红绿灯管制和减速带等设施,在一定程度上可以解决城市交通车流在上下学时段干扰学校入口区的状况,从而避免人车交叉.而安装一组申请式交通信号灯(即有人通行时按控制开关使干线亮起十几秒钟的红灯,其他时间一直绿灯),可以使得这一特定区域的交通管制更加人性化和智能化.另外,可设置机动车辅道或其他类似设施,在家长接送高峰时期对家长接送车流进行分流,提高机动车接送的效率;同时考虑辅道的错峰使用问题,提高公共资源的利用效率.

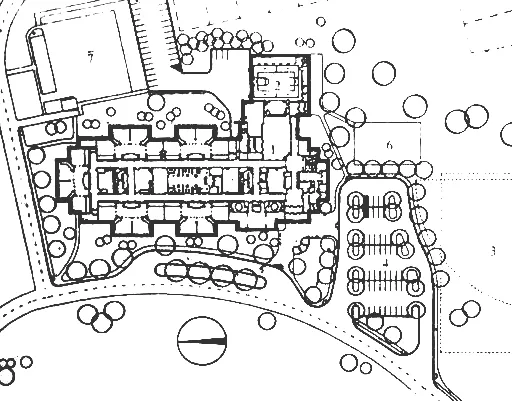

在规划设计新建学校时,入口区机动车流线的组织应以“便捷、高效、安全”为原则,人行路线的设置则应满足“人车分流”的原则,可考虑采取以下方式:(1)引入式交通方式.校园虽毗邻城市主干道,但校园正门并不直接开口到主干道,而是通过与城市干道相交的次要道路引入校园入口.这样有利于交通安全.此外,在居住区内,中小学校也可通过道路引伸至地段内部作尽端式出入口设置,可减少城市交通的干扰,有效保证校园入口区交通安全如(图3).(2)立交分流.在当今中小学校园规划中,不仅要考虑路网满足交通便捷的要求更要体现以人为本的思想.如学生在无立交设施的情况下跨越城市干道或高速车道上学,则是极其危险的情况.因此,在学校出入口妥善处理车行和人行的关系,充分考虑人车分流,以满足师生安全的需求.立交分流的形式可以实现人车系统彻底分流,能根本解决步行和车行的人车交叉矛盾.其具体做法包括结合中小学校门位置设置人行过街天桥或地下通道系统两种形式.如人行天桥能够直接从校园内伸出与街道对面联系,则其利用率和安全系数最高.

图3 洛阳石化第二小学尽端式入口Fig.3 Luoyang Shihua elementary school entrance

此外,为了解决出入拥挤,中小学校门宜向校内退让出一定的缓冲距离,设置视野开阔、较为宽敞的缓冲空间,构成校门前起缓冲作用的入口区小广场,也是重要的安全措施之一(图4).

图4 日本洗足学园中学入口Fig.4 School entrance of a Japan secondary

4 停车场地的设计

4.1 自行车停放场所

依照我国交通法规,在无大人带领的情况下,小学生不得骑自行车上街,故不应为小学生在学校内设置自行车停车场地.据调研,我国中学生骑自行车上下学的现象较为普遍.因自行车便捷和经济,即使就近入学的中学生也都喜欢骑自行车上学,高中学生尤为喜爱,其数量甚至达到全校人数的2/3以上,如此巨大数量的自行车须很好解决停放场所的问题.

调研中发现,因在建校之初,相当数量的中学校未在校园内部考虑自行车的停放场地,随着学生数量的激增而导致自行车停车用地面积的扩大,只能在校外设置自行车停放场所.这样,在校外存取自行车的学生在上下学时极易与城市交通流线发生交叉现象,从而给学生带来较大安全隐患.

因此,中学校自行车停放场地应设于校园内部,校门两侧或临近校门建筑的半地下室;应将自行车的活动范围限制在离校门较近的地带,并且与人行路线有效分开,以保障步行者的通畅与安全.

4.2 机动车停车场地

随着我国由自行车社会步入机动车社会,家长使用机动车接送子女已较为普遍,由此给中小学校园带来了一系列新的交通问题:一是学校入口区附近接送学生的车辆易与步行的人流交汇,导致安全隐患;二是接送学生的车辆无序停靠于校门外城市道路边,往往占用了较多公共资源而且对城市交通的影响较大,带来了许多新问题.因此,为了使中小学校步行出入口不受车辆干扰,要妥善安排机动车停车及等待空间,建议专门布置一处家长专用临时停车场地,满足市民接送子女上下学的需要;同时宜为校车考虑出入和停靠场地,并保证对校园环境的影响最小.

(1) 地面停车场

对于停车位的设置,应合理解决停车位数量满足家长需求的问题,达到家长可安全、便捷地接送子女的目的.因而在设计时应考虑如何既满足使用需求又减少对城市交通的影响.

当学校用地面积有限时,为解决家长的临时停车问题,需由社区或城市管理部门根据场地周边具体情况、结合周边的停车需要统一规划建设停车场.或将学校的选址设置于公共社会停车场的服务范围内,利用公共停车场解决停车问题.

当学校用地面积允许时,学校停车位可比照大型公建的配套设施设置数量进行设置,以满足接送家长、访问者及工作人员上下班使用要求.其位置可考虑在学校入口广场一侧或附近,宜将停车场出入口直接通向城市道路,与校门人行出入口适当分离如(图5).

图5 美国威因敦小学校入口南侧停车场Fig.5 The car parh at the entrance of a U.S school

图6 美国俄亥俄州印第安足迹小学总平面图Fig.6 General layout of a school in Ohio,U.S.A

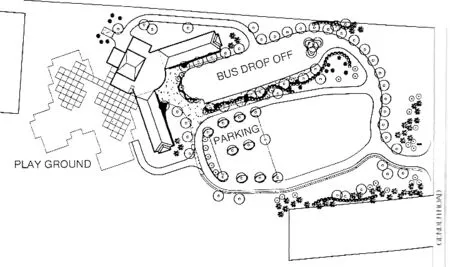

在国外中小学校出入口设计中,应特别注意和避免人流、车流的交叉,并在校园内合理规划机动车及校车的停车场地.例如,位于俄亥俄州 Canal Winchester的印第安足迹小学,其设计理念是创造高质量的校舍和校园环境.从总平面图如(图6)中可以看出,这座面积约8 800m的两层建筑左右分出两翼.在城市道路上单独设置了机动车出入口,在校园内还专门设置了校车停车场,通过顺畅的道路将大面积的私家车和校车停车场有机连接起来,可以安全快捷地将学生们运送到教学楼前,并由人行出入口进入教学楼,较好地做到了人车分流和动静分区.

又如日本福岛扎卑利欧学园在校前区设置了大面积的私家车和校车停车场.该学园由幼儿园、小学校、初级中学及研修部四部分组成,构成了一个建筑组群,总平面布局如图示如(图7).学园共设置了3个停车场出入口,并在地段四面均设置了人行出入口.学园主入口位于地段南侧临街,由主入口望校前区如(图8),中轴线位置为一宽敞的人行通道,人行通道东侧为私人汽车停车场(约 40个停车位),人行通道西侧则为校车停车站.私家车和校车两个停车场的出入口与学校人行主入口分开设置,各自直接通向城市道路.儿童和学生由停车场下车后则可以直接步行进入校前区宽敞的人行通道,而后进入教学用房.可见,教学用房大幅度退后城市道路形成了大尺度的校前空间,既在交通组织上实现了人车分流、不受城市交通的干扰,又在空间上很好解决了上下学时段大量人流、车流聚集而形成的拥堵,充分保障学生上下学安全性.

图8 扎卑利欧学园入口停停车场Fig.8 School entrance Parking space at the entrance to a school in Fukushima, Japan

(2) 屋顶停车场

在中小学校园及建筑设计中,如能充分开发和利用屋顶空间,建造屋顶停车场则可节约大量用地面积,并能保证提供足够的停车位.这种校园规划设计在节约用地的基础上,满足了学校停车场地的重要功能要求.

例如,加利福尼亚圣安娜的世纪中学是一所规模为1 800名学生的学校.超越几何图形的曲线形流动元素构成了建筑的混凝土立面,建筑风格别具一格.特别值得注意的是, 设计师利用屋顶停车场很好解决了校园用地不足的问题.因学校的建筑用地位于一个商业和工业混合的城市区域中,为了满足学校自身和周边环境的需要,应设置一定的停车场地.解决问题的方法是校园建筑围绕着一个中心庭院设计和展开,通过与城市道路相连的坡道可以方便顺畅地抵达屋顶停车场,并与主入口的楼梯及坡道共同形成了一个组合空间如(图9).

图9 加利福尼亚圣安娜世纪小学鸟瞰Fig.9 A bird’s-eye view of a schhol in California,U.S.A

(3) 充分开发地下空间

利用中小学校地下空间开发停车场,不仅可以满足家长接送孩子的交通需求,解决中小学校自身停车难的问题,还可以在一定程度上缓解公共停车位严重不足的问题.但与此同时,须考虑地下车库产权的归属、收益的分配、平时维护管理及非上下学高峰期的对外开放问题.研究发现,可在学校操场下合理开发设置地下车库.例如,一所小学操场下开发单层停车场可以获得 16~50个停车位,一所中学操场地下单层可以获得72~260个车位.若进行多层开发,能提供更多的停车位.因此,合理有效地开发利用中小学校操场地下空间,并分期分阶段有计划地加以实施.

5 结语

老师和学生是中小学校的主体,城市中小学校校园入口交通组织规划设计应注重遵循“以师生为本”的理念.要实现校园与使用者的互动共生,才能找到行之有效的规划设计方法.

在学校出入口设置、入口区交通组织方式以及停车场地规划设计时,应紧密结合出入口周边城市道路状况和学生入校的人流方向,充分重视上下学时大量人流车流在校前空间中的交通流线组织,确保出入口周边城市交通的安全顺畅且不造成拥堵现象.在符合各项环境功能要求的基础上,创设出流线顺畅、规模合理,并顺应学生、教师和家长需求的人性化校园入口空间环境.

References

[1] 张宗尧、李志民. 中小学建筑设计[M]. 北京:中国建筑工业出版社, 2000.ZHANG Zongyao, Li Zhimin, Architectural design of primary and secondary schools[M]. Beijing: China Building Industry Press,2000.

[2] 罗伯特.鲍威尔.学校建筑——新一代校园[M]. 翁鸿珍,译. 天津:天津大学出版社, 2002.Bowell Robert, School architecture—new generation school yard[M],WENG Hongzhen, Translated. Tianjin:Tianjin University Press.2002.

[3] William B C. 学校规划设计[M]. 邢雪莹,译. 北京:中国电力出版社,2006.William B C. School planning and design[M], XING Xueying, Translated. Beijing: China Power Press,2006.

[4] 戴志中.城市中介空间[M]. 南京:东南大学出版社,2003.DAI Zhizhong, Urban intermediary space[M].Nanjing:Southeast University Press, 2003.

[5] 任晓兵.重视中小学校建筑的外部空间设计[J]. 安徽建筑, 2000(6):51-52.REN Xiaobing, Pay attention to the external space design of primary and secondary school buildings[J].Anhui Architecture,2000(6): 51-52.

[6] 温雅玲.中小学校多意空间及其适应性环境设计研究[D].西安:西安建筑科技大学, 2008.WEN Yaling, Primary and secondary school versatile space and the adaptability of environment design research[D].Xi'an: Xi'an Univ. Of Arch. & Tech..2008.

[7] Brubaker C W. Planning and designing school[M]. New York:McGraw-Hill,1998.