触摸『一战』百年烙印

张羽

2014年是第一次世界大战爆发一百周年。很多历史研究者将『一战』看成世界旧秩序和新秩序的分水岭,是两个超级大国交接的瞬间,是对于20世纪政治历史的重新定义。

我花了很长时间在欧洲探访与这场战争相关的遗迹,纪念馆、博物馆、战争遗址,甚至一座不起眼的建筑或一条不知名的街道,都会引发我对历史的追忆。跟随某种文化主题去旅行,真实的场景会引发独立的思考和判断,而不只是对书本内容的想象。

100年过了,人类解决纷争的方式已发生改变,回看那段疯狂的战争篇章,是为了不再重复过去的错误,这是那场战争之后几代人的责任。

维也纳 百年前的咖啡馆风云

1914年6月28日,巴尔干半岛的波斯尼亚发生了一起“平凡不过”的刺杀事件:奥匈帝国皇储斐迪南大公夫妇在视察时被塞尔维亚秘密组织成员枪杀。谁也没想到,这次刺杀会彻底演变成为一场人类浩劫——第一次世界大战。我在维也纳军事历史博物馆看到斐迪南大公遇刺时乘坐的汽车,关于那段历史的各种记忆片断带给我强烈的冲击,让我萌生了一种想法——用自己的双眼和双脚来探索历史的真相。

我在维也纳住了一个星期,很快便可以不依赖地图的提示,自由穿梭于大街小巷。在我眼中,这座城市有些理想主义,充满交响乐的节奏感。大大小小的咖啡馆是维也纳不可或缺的组成部分,对很多游客来说,它们是感受文艺气息的好去处,但当我身处咖啡馆时,眼前却常常浮现出当年一战时的景象。

战争时期,维也纳咖啡馆成为各国间谍交易情报的地方,在这里能够看到国际众生相:俄国人高谈阔论,想着挽救自己在巴尔干的斯拉夫兄弟;奥地利人想得到俄国人的下一步计划,是柯尼斯堡还是西里西亚?德国人则想通过自己的方式维护脆弱的奥匈帝国。中央咖啡馆被视为“维也纳传统咖啡馆的象征”,1876年由菲尔斯公爵的宫殿改建而成,无论建筑样式还是陈设细节,处处显示着贵族风范。翻阅这家咖啡馆的客人名单,可以发现维也纳咖啡馆与一战的种种关联。俄国十月革命的重要领导人托洛斯基曾经流亡维也纳,中央咖啡馆成为他与很多左翼人士讨论时事的地方。后来托洛斯基回到圣彼得堡,成为苏联红军的缔造者。历史已远,咖啡依然飘香,只是多了点沉重的味道。

说到一战,不得不提哈布斯堡王朝。这个起源于瑞士的古老家族,从神圣罗马帝国起一直以维也纳为核心,保持了最传统的盟约和传统。从战略位置上看,哈布斯堡王朝居于欧洲东部,看守着整个天主教世界的东大门;政治上,哈布斯堡王朝和欧洲的王公贵族广泛联姻,让自己的血缘成为西方世界最神圣的“宝藏”。行走在维也纳的街巷中,我最常想到的一个人是弗朗茨·约瑟夫一世——这座优雅城市100年前的领导者,当年他做出了向塞尔维亚开战的决定并签署了宣战书,如果他知道这样做将会葬送维也纳的一切,又会如何抉择?

哈布斯堡王朝留给维也纳太多文化遗产,漫步指环大街附近,王朝的影迹依稀可见。始建于1872年的市政厅是维也纳最重要的建筑之一,哥特式风格,古老的雕塑,叙述着城市的过往。欧根亲王府是一处巨大庄园,这位来自法国的军事统帅是整个哈布斯堡王朝最伟大的军事家。维也纳的老皇家图书馆里,羊皮书精致的铂金边框在午后的阳光下反射出细腻的光,让人好像回到梦幻般的100年前。

Tips

在维也纳寻找一战的开端 维也纳军事历史博物馆

博物馆位于维也纳市第三区南火车站附近,是解读第一次世界大战开战历史的最佳地点。这座用兵营改建的博物馆极其奢华,由丹麦籍建筑设计师汉森设计,融合了拜占庭、摩尔、歌特及巴洛克等多种建筑特色。四层砖造楼房相当小众,外部的红色砖墙结构在欧洲老建筑中很少见。博物馆内最重要的馆藏是当年斐迪南大公被刺杀时乘坐的车子,以及当时一些上层人物往来的信件,此外,一战之前奥匈帝国的军事装备也一应俱全。

战争是怎么开始的

看看斐迪南大公遇刺之后各国的表态,会发现:实际上欧洲列强们根本没有做好战争准备。法国当时正在关注国内一宗带有政治意味的风流情杀;英国在评估欧洲大陆是否会爆发大规模冲突,很多人认为根本不会发生战争;俄国皇帝尼古拉斯在和他的表兄弟——德意志帝国皇帝书信往来,探讨南斯拉夫问题;美国还在安安静静地过着自己的日子。

一战的发生和当时的国际形势有着密切关系。德国和奥匈帝国早就是同盟国关系,英国为了自己的利益和俄国走得很近。作为当时的世界霸主,英国一直奉行的策略就是“大陆均衡”,会帮助处于劣势的欧洲国家。俄国想成为斯拉夫民族的带头大哥,在塞尔维亚问题上和奥匈帝国产生了巨大分歧,奥匈帝国参谋长康德拉这样的好战分子“扣动扳机”,对塞尔维亚宣战,推倒了多米诺的第一张骨牌。

可怜的大公

斐迪南大公是弗朗茨·约瑟夫一世皇帝之弟卡尔·路德维希大公的长子,在弗朗茨·约瑟夫的独子鲁道夫自杀之后,成为皇位继承人。

如果不是该死的萨拉热窝事件,弗朗茨·斐迪南大公一定会成为一个英明神武的君主。军人出身的他勤勉努力,对下级军官非常友好。他是德意志皇帝威廉二世的挚友,经常一起度假,并主张给领土内的斯拉夫民族更多的权利,特别是塞尔维亚人。历史就是这样令人感伤,最终刺杀他的正是他一直为之争取权利的塞尔维亚人。

1.普拉交错的建筑具有明显的伊斯特利亚的风格。

2.世界上仅有的6座古罗马斗兽场之一的普拉斗兽场。endprint

3.复制的古老航海钟,了解航海史是来到普拉最大的意义。

4.夕阳下的普拉海港。

普拉 悲情战舰,悲情帝国

克罗地亚曾经是奥匈帝国最重要的出海口,距离威尼斯非常近,美丽的亚得里亚海可以说是哈布斯堡王朝的后花园,也是王室消夏的好地方。也正因为地理位置的重要,克罗地亚一直笼罩在战争的阴影之中,一战时成为奥匈帝国和意大利作战的前线,奥匈帝国最强大的海军就部署在这片宁静的海域。

驾车沿亚得里亚海从北向南行驶,沿途有很多古老的名城,比如克罗地亚首都萨格勒布(Zagreb)和南部港口城市杜布罗夫尼克((Dubrovnik)。为了寻找一战遗迹,我将目标锁定在伊斯特里亚半岛(Istria)上的普拉(Pula)。

普拉港是奥匈帝国“联合力量”级(Viribus Unitis)战列舰的母港。这一级别的战列舰共有四艘:“联合力量”号(Viribus Unitis),“特格霍夫”号(Tegetthoff),“欧根亲王”号(Prinz Eugen),“圣·伊斯特万”号(Szent.Istvan)。我曾在维也纳军事历史博物馆看到过“联合力量”号的模型,当时就被它吸引住了。这艘战列舰的名字——Viribus Unitis,意思是“团结就是力量”,这句话是奥匈帝国皇帝弗朗茨·约瑟夫最喜欢的一句格言。奥匈帝国是一个多民族的老牌帝国,一战爆发前夕,约瑟夫预见到民族之间的不和可能会改变帝国的命运,于是这句话被多次提及。小约翰·施特劳斯有一支著名的进行曲,名字也叫“Viribus Unitis”。

纪念圣·伊斯特万号战列舰的小册子。

博物馆保存有包括“圣·伊斯特万”号在内的一些船舰的遗物。

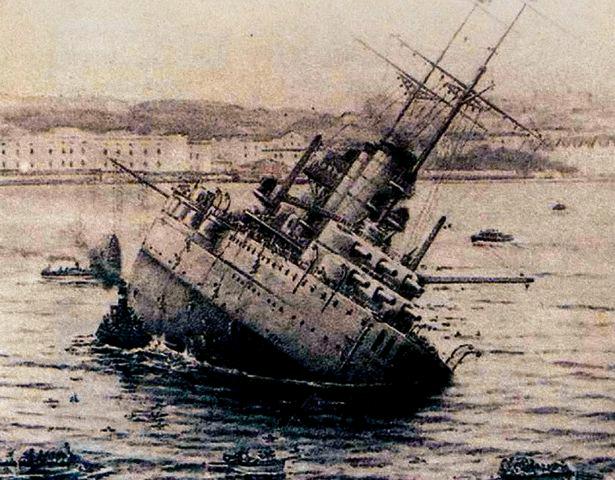

这4艘战列舰的命运和整个奥匈帝国一样悲情。一战期间,由于亚得里亚海地理位置的限制,它们待在普拉港口里无所作为。1918年6月30日,“圣·伊斯特万”号出航时被意大利海军鱼雷艇击沉。1918年11月1日,“联合力量”号在港口被意大利蛙人安放的炸弹炸沉。战争结束后,随着奥匈帝国的瓦解,剩余的两艘联合力量级战列舰,“特格霍夫”号被移交给意大利后解体(特格霍夫就是当年指挥奥地利舰队在利萨海战中击败意大利的指挥官),“欧根亲王”号移交给法国,1922年作为靶船被击沉。

漫步普拉,战争的烟云散去后,只留下迷人的海景惹人流连。我无意间在山顶堡垒发现一座小博物馆,其前身是普拉军港的要塞,也是整个港口的制高点,在博物馆的海图上能看到当年几艘战舰的停泊位置。不大的展厅里陈列着很多船体残骸,包括“圣·伊斯特万”号。

普拉所在的伊斯特里亚半岛,古时被称作“小托斯卡纳”,由于靠近意大利,两地在文化和经济上有着千丝万缕的关联。伊斯特里亚半岛几乎没有经历过大型战争,从公元1世纪前后的罗马遗迹,到拜占庭时期的教堂,再到奥匈帝国时期行政省的遗迹,都得到了非常好的保护,普拉便是一例。普拉早在古罗马时期就是伊斯特里亚的行政中心,保留着许多古罗马时代的建筑物,其中最有名的景点是公元1世纪所建的圆形竞技场,是世界上现存的6个罗马竞技场之一。据说当年墨索里尼在占领整个伊斯特里亚之后,在普拉参观斗兽场,觉得这么雄伟的古罗马建筑不应该出现在斯拉夫人的土地上,决定把它搬回意大利,后来因为预算严重超支才作罢。

Tips

著名的“联合力量”号

1906年,一种全新的战列舰——无畏舰在英国问世,采用全重型火炮,各海军强国竞相仿制。1911年,奥匈帝国议会通过建造4艘无畏舰的预算,由皇储弗朗茨·斐迪南大公监制,分别是:

“联合力量”号(Viribus Unitis):1910年开工,1912年12月服役;

“特格霍夫”号(Tegetthoff):1910开工,1913年7月服役;

“欧根亲王”号(Prinz Eugen):1912年开工,1915年11月服役;

“圣·伊斯特万”号(Szent.Istvan):1912年开工,1914年7月服役。

作为奥匈帝国首次建造的无畏舰,它们有不少鲜明的特点,其中最醒目的是四座三联装炮塔。意大利人是三联装炮塔的首创者,不过“联合力量”号却先期服役,成为世界上第一艘三联背负式主炮的无畏舰,炮塔和主炮都来自于赫赫有名的斯柯达兵工厂(当时欧洲最大的军工企业之一)。

奥匈帝国的覆灭

奥匈帝国引发了战争,也随着战争的结束而最终覆灭,哈布斯堡王朝同时宣告结束。1918年底,奥匈帝国的各个民族地区纷纷宣布独立。1918年11月11日,战争正式结束,奥地利君主被驱逐,奥地利的君主制寿终正寝。1919年9月10日,协约国与德意志奥地利共和国在圣日耳曼昂莱签署条约,宣布奥匈帝国正式解散,奥地利承认匈牙利、捷克斯洛伐克、波兰和南斯拉夫王国的独立。

凡尔登 香槟产区的战争往事

巴黎以东,兰斯市周围,包括马恩省、埃纳省和奥布省的一部分区域,是著名的香槟产区。兰斯周边还有一处不太为游人注意的战争遗迹,就是第一次世界大战时最大规模阵地战的发生地——凡尔登。

凡尔登是一座美丽的小城,处于丘陵地带,河流纵横但水流平缓,房屋低矮但十分精致,或建在河边,或隐藏在巨大的梧桐树后。海拔顺着乡间公路缓缓提升,开始出现一望无际的碧绿的树林,偶尔有慢跑者和徒步爱好者穿梭其间,一切安详而平和,很难想象这里曾经发生过一场惨烈的战役。endprint

1.现在的凡尔登一片祥和,大片的丘陵、森林供人们休闲娱乐。

2.凡尔登战争纪念馆内部,这里展示了很多一战老兵多年后和当年照片的合影。

3.旅游商店中有关战争的纪念品。

4.凡尔登纪念馆里陈列了大量有关那场战役的纪念品。

5.战争中用过的各种刺刀。

凡尔登曾经两次参与了改变欧洲历史进程的事件。第一次是公元843年,查理曼大帝的三个孙子在此签订《凡尔登条约》,将加洛林帝国一分为三,形成西法兰克王国、中王国、东法兰克王国,即后来法国、意大利、德国的雏形。第二次就是一战时著名的“绞肉机”战役——1916年的凡尔登战役,这场战役真正的目标就是“死亡”。

1916年,为了尽快击溃法国,德意志帝国总参谋长冯·法金汉将军决定在通往巴黎的东北主要交通要道开辟新的主攻战场,目标就是有“巴黎钥匙”之称的凡尔登。1916年2月,皇太子威廉率领21万德军向凡尔登发动猛烈进攻。德国人的目的很明确:尽可能消灭法国人的有生力量,伤亡比至少达到1:2,彻底从精神上击溃法国人,从而快速进军巴黎。结果众所周知,法国的贝当将军顽强地指挥部队和德军进行拉锯战,战役结束时,法军损失54.3万人,德军损失43.3万人,这场战役因而被称为“绞肉机”战役。

法国人无法忘记“凡尔登”的阴影,它彻底改变了一向勇猛的法兰西民族。一战之初,法军中占主流的战略思想是进攻,战后,法国人在军事上变得十分保守,在战壕里被吓怕的战胜国将军们,斥巨资修筑了马其诺防线。二战初期,当德军穿越森林地带绕到马其诺防线后方时,凡尔登的一战英雄贝当甚至主动投降,成立了傀儡政权。直到今天,很多历史学家还在研究贝当当时的想法。我想,作为一个经历过残酷战争的法国人,贝当是不想让整个法国变成“凡尔登”,这也是一种对于生命价值的认同。贝当的转变,可能也是法国民众对于战争的一种新理解吧。

将军贝当的雕塑。战争远去,只有贝当还在默默注视着凡尔登这座小城。

现在的凡尔登是在那场浩劫后重建的,最出名的去处就是一战纪念馆,我认为这是整个欧洲最重要的一战遗迹。

凡尔登的弗洛里村在凡尔登战役中经历了20次拉锯战,几乎被夷为平地。1967年,在一战幸存老战士和阵亡战士家属提议下,在村中一片开阔的坡地上修建了凡尔登一战纪念馆。当时人们发掘出了十几万人的尸骨,已经分不清德国人和法国人,于是他们被葬在了一起。19世纪30年代纪念馆落成时,也邀请了德国人共同见证这一时刻。也许就是这个原因,二战时纪念馆被完整保存了下来。蓝天、绿地和整齐排列的一座座白色十字架,警示着后来人应该如何对待生命。

纪念馆的建筑主体为花岗岩,给人以刚毅之感。走进大门,右侧墙壁上刻有在凡尔登战役中牺牲的战士的姓名。白炽灯散发着微弱的冷光,在纪念馆中穿行,好像回到战争年代,和战士们一起在战壕中经历枪林弹雨。纪念馆保存了当时的弹坑遗址,闯过浓密的树林,还能看到很多残存的要塞。关于凡尔登战役的展览一直在更新,在一个小电影院能看到中文的纪念短片。

我支持一些中立的历史学家的观点:一战没有胜利者。在欧洲大陆,德国被彻底击溃,法国在精神上一蹶不振,英国为了打赢战争过多消耗海外资源,奥匈帝国彻底解体;在东方,土耳其和俄国进入混乱阶段。欧洲所代表的旧势力彻底没落,美国和日本利用这一时机迅速崛起。《凡尔赛条约》让德国成为一个不设防的国家,空军、海军方面的严格限制,是为了让德国付出更大的代价。欧洲人因仇恨而失去理智,忘记这样苛刻的条件会带来灾难性的后果。艰难的环境更适于民族主义抬头,一个在西线比利时战场上险些丢了性命的奥地利下士,已经在大脑中播下了复仇的种子,这个下士的名字叫作阿道夫·希特勒。

战争纪念馆前面有一小片广场,人们在这里追忆远去的硝烟。

Tips

经典自驾游

一战期间,贝当组织了历史上第一次汽车为主角的后期运输,路线是从巴黎到凡尔登,兰斯周边是最重要的中转区域,附近一些小村庄至今还留有很多相关的纪念碑和遗迹。这一带很适合自驾旅行,会有很多耐人寻味的发现。

从枫丹白露前往兰斯,少不了要品尝一杯香槟,看看著名的兰斯大教堂。这座雄伟的教堂一直是法国皇室举行加冕典礼的地方。

推荐路线:

巴黎—枫丹白露—兰斯—凡尔登—南锡—斯特拉斯堡

特别提示:

1.法国东部公路平缓,乡间公路也很少有急转弯,比较安全。

2.沿途不乏清新的田园风光,首推兰斯周边城镇,高低错落的葡萄架精美之极,最佳观赏季节是9月和10月葡萄成熟时。

endprint

endprint