生态系统健康研究进展

刘焱序, 彭 建,,*, 汪 安, 谢 盼, 韩忆楠

1 北京大学城市与环境学院, 地表过程分析与模拟教育部重点实验室, 北京 100871 2 北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院, 城市人居环境科学与技术重点实验室, 深圳 518055

生态系统健康研究进展

刘焱序1, 彭 建1,2,*, 汪 安2, 谢 盼1, 韩忆楠1

1 北京大学城市与环境学院, 地表过程分析与模拟教育部重点实验室, 北京 100871 2 北京大学深圳研究生院城市规划与设计学院, 城市人居环境科学与技术重点实验室, 深圳 518055

健康的生态系统一般被视为环境管理的终极目标,进行生态系统健康研究对探索区域与生态系统可持续发展具有重要意义。随着国际生态与健康学会(International Association for Ecology and Health)的解体,生态系统健康研究视角出现转型。系统梳理了近年来国际上有关生态系统健康概念及其评估方法、指标的新进展,通过文献统计和重要文献引用揭示了国际生态系统健康研究的发展历程,提出了从生态系统健康到生态健康再到生态文化健康的三大核心框架发展阶段,生态系统健康的研究对象和范围正在不断扩充。资源环境研究领域是国内研究者应用生态系统健康概念与方法的优势领域,在区域尺度上评价生态系统的健康更贴近资源环境和社会文化交互作用的复合表征理念。因此,我国生态系统健康研究的趋向不仅应包括在生态系统尺度上研究的继续深化,也应包含对生态文化健康概念的完善与应用,并发挥地理-生态视角的区域集成研究优势,从而有效指导区域生态与环境政策制定与实施。

生态系统健康; 生态健康; 生态文化健康; 生态系统服务; 环境管理; 区域集成

近百年来,随着社会的快速发展和人类生活水平的提高,全球出现了大量生态破坏与环境污染问题,影响着整个生物圈的完整与稳定。在保证经济增长的过程中,学界一般认为需要通过环境管理政策维持生态系统的承载力与恢复力[1],从而实现可持续发展。因而在生态系统可持续的基础上,生态系统健康的概念应运而生[2],并常被认为是环境管理的终极目标[3]。1991年,国际生态系统健康学会(International Society for Ecosystem Health,ISEH)成立,其首要目标是提供用于评价地球生态系统的基础理论和方法,核心任务是鼓励人们理解人类活动、生态变化、人体健康之间的重要关联[4]。在ISEH建立后,生态系统健康的论证逐步从哲理层面向定量化转变,人类活动对生态系统生物物理过程的复杂影响逐渐被认识,医药、兽医、公众健康等领域开设了生态系统健康课程,基于生态系统健康的国家与国际项目也开始出现[4-5]。

2000年前后至今,中国学者对生态系统健康研究的关注程度日益上升。曾德慧等[6]、任海等[7]较早的较为完整的分析了生态系统健康的概念,傅伯杰[8]、马克明[9]、李瑾[10]、肖风劲[11]、孔红梅[12]等学者分别对生态系统健康的相关理论框架、内涵、指标、方法和方向作以介绍[6-12]。在这一时间段内大量出现的综述性文献极大的推动了我国生态系统健康方面的研究,取得了丰硕成果。然而,2002年作为生态系统健康研究领域的一个重要的时间节点,既标志着我国学者开始高度关注生态系统健康研究,又暗含着ISEH的悄然解体[13]。在此后的10多年中,国内外研究者对生态系统健康这一概念的切入视角逐渐出现分异。虽然近年来针对生态系统健康评价理论与方法的综述性质研究并不鲜见,但一些结论仍基于国外20世纪90年代或国内2000年前后的研究成果,而5—10a的生态系统健康研究发展脉络并不明晰。基于此,本研究试图通过梳理近10年间的相关重要文献,寻找目前国内外研究者对生态系统健康概念理解和方法应用的异同点,从而归纳出生态系统健康研究的新趋向。

1 生态系统健康及其评估

1.1 概念与内涵

生态系统健康是生态系统的综合特性,这种特性可以理解为在人类活动干扰下生态系统本身结构和功能的完整性[4,14]。所谓健康的生态系统是指该生态系统是活跃的、可维持组织结构的和在压力下能自我恢复的,体现了该生态系统是稳定和可持续的[14-15]。生态系统健康的概念并不唯一,例如Mageau[16]归纳生态系统健康为内稳定、没有疾病、多样性或复杂性、有活力或有增长空间、稳定性或可恢复性、系统要素之间保持平衡6项特征;Vilchek[17]认为生态系统健康可以拆分为自然生态系统为核心的地球中心论方法(geocentric approach)和更加注重系统健康对人类自身及其环境作用的人类中心论方法(anthropocentric approach)[18]。

“健康”的内涵是生态系统健康概念框架的核心问题与争论焦点,在这一领域近10年来中国学者也对“健康”的定位进行了大量理论探讨。肖风劲等认为:虽然健康的概念本身不明晰,但可以用其他概念去解释;如果生态系统是持久的、连续的或是可持续的,那么该生态系统就是健康的;而生态系统的稳定性则不能推导出生态系统健康[19]。张志诚等认为:“健康”是作为“疾病”的对立而出现的,虽然对于生态系统健康标准的界定一直见仁见智,但是特定生态系统的“病态”指标是可以被度量的;尽管不得病并不见得一定是健康的,但是从医学角度上理解,攻克疾病才是学科发展的推动力;因此与其将健康作为环境管理的最终目标,不如将目光转到“疾病”即具体的生态问题上[20]。朱建刚等则认为,生态系统健康研究应抛弃针对局部或部分的指标和方法,不能通过生态系统内部各组分的健康状况来推求整个系统的健康状况,对于系统稳定性的一系列研究方法可以被生态系统健康研究所借鉴,建议采用“质量”作为中性词代替“健康”的描述方式[21]。尽管学者们意见尚未完全统一,但此类讨论显然有助于“健康”一词内涵的深化。

1.2 评估方法与指标

生态系统健康的度量包括活力、恢复力、组织3个基本方面,Rapport在此基础上添加了生态系统服务功能的维持、管理选择、外部输入减少、对邻近系统的破坏、对人类健康的影响等标准[15]。其中,最常使用的生态系统健康评价方法是HI=V×O×R。HI为生态系统的健康指数;V为与系统活力、新陈代谢和初级生产力有关的一个指标;O为系统组织指数,是系统组织的相对程度,与多样性和种间关联有关;R为系统弹性指数,是系统弹性的相对程度。然而,近年来随着生态系统评价案例的日益增多,许多研究并不局限于这一指标体系。

生态系统健康评价的代表方法可分为指示物种法与指标体系法,其中指标体系法又可细分为VOR综合指数评估法、层次分析法、主成分分析法、健康距离法等[22]。但在近年来的实际应用中,指标体系法有大量的具体定量方法,多种方法经常组合使用,并不局限于某一套固定体系。由于指示物种法一般适于单一生态系统,需要大量物种实测数据,而指标体系法不受生态系统数量、类型和数据源的限制,因此一般应用指标体系法进行生态系统健康评价的文献较多。然而,这并不暗示着基于采样的指示物种法已不适合作为生态系统健康评价方法,近年来,一些研究选择在指示物种采样结果的基础上建立指标体系,有效弥补了指标单一化造成的结果误差,其中多为水生态系统健康评价的案例。例如,Wike将蚂蚁群落作为森林生态系统健康的快速评价参数[23];Trainer阐述了伪菱形藻中软骨藻酸对生态系统健康的影响[24];Sheaves等将自游生物如鱼群作为评价河口生态系统健康的指标[25];Chon等将采样水生物种指标进行自组织神经网络聚类作为健康等级[26];王立新等大针茅和羊草群落作为指示物种进行草原生态系统健康评价[27];周晓蔚等基于底栖动物的完整性指数评价河口健康[28];裴雪姣等按照鱼类采样结果建立鱼类完整性指数评价辽河流域健康[29];陈展等应用生物完整性法评价白洋淀湿地健康[30];唐得昊等将浮游生物、大型底栖生物、游泳动物样本转化为能质和生物多样性指标分析海岸带生态系统健康[31];黄艺等基于浮游细菌生物完整性指数评价滇池入湖河流生态系统健康[32];殷旭旺等应用硅藻生物评价指数和生物完整性评价指数进行辽河太子河流域水生态系统健康评价[33];。这种构建指标体系的物种指示法设计合理、采样工作量大、物种在生态系统中具有代表性,研究思路与结果为指示物种法的指标扩展与方法完善起到重要的推动作用。

指标体系法有助于描述生态-社会过程的复杂特征,针对单一生态系统的类型和指标的特征,近年来中外学者们在VOR三分法的基础上建立了各种创新性评价体系。Hong等应用社会核算矩阵、基于逻辑斯蒂的土地利用模拟、溪流生态系统本底条件作为3项子模型进行溪流景观生态系统健康评价[34];Bunn等列举了土地利用、水质、河道条件、河岸条件、径流变化、水中生境等指标类型选取16个因子作为评价指标对河流生态系统健康进行定量[35];Styers等采用景观指数代表生态指标,并将景观指数用于森林生态系统健康评价[36];Van Niekerk等分别评价多种社会-生态过程造成的压力,对应分析了生态系统的响应,从而对河口生态系统健康进行评价[37]。汪兴中等将河流健康分为水文指标、形态指标、河岸带指标、水体理化指标、水生生物指标进行溪流生态系统健康评价[38];毕温凯等采用支持向量机方法处理湖泊监测数据进行健康分级[39];袁菲等区分有害干扰和生态系统内部增益,将层次分析法与变异系数相结合分析林区生态系统健康[40];李纯厚等将海洋生物量与污染分为压力状态响应3层进行海湾生态系统健康评价[41];惠秀娟等采用主成分分析以综合反映水体理化特征、水生生物特征、水体卫生学特征、栖息地环境特征[42];张楠等采用主成分分析将指标分解为物理指标、生物生存指标、有机污染指标、营养物指标、卫生学指标、生物学指标、栖息地指标[43];叶春等筛选湖泊主体营养状态、入湖河流污染负荷通量、岸带类型、风浪强度四个因子作为影响湖泊生态系统健康的驱动因素[44];冯彦等基于45个河流健康评价指标体系902项指标进行归纳,认为河岸指标覆盖率、河流连通性、湿地保留率、径流量变化率、水质达标率、鱼类生物完整性指数、水资源利用率和流域天然植被覆盖率可以作为河流健康的主评指标[45]。此类对单一生态系统的评价虽然也涉及大量实测指标,但并不局限于生物的测定,而是纳入无机环境因子的作用,复合表征影响生态系统健康的因素,直观体现了生态系统对人类干扰的响应。

尽管指示物种法与指标体系法常作为生态系统健康评价的代表性方法进行区分介绍,但就近年相关研究可知,两种方法之间明确的区分界限已逐步淡化。为保证采样物种的完整性,物种指示法所采集的大量物种样本常以指标体系的形式进行组合;为扩展指标的合理性,指标体系法也逐渐纳入了基于物种样本的生物指标作为一个指标子集。物种指示法定量精度相对高,但不能直接表征生态-社会过程间的相互驱动关系;指标体系法可以有效表征生态-社会过程的复杂性,但描述的精确度相对有限。根据不同评价目标将两种方法混合使用无疑有益于降低评价结果的不确定性或提升评价结果的综合性。相信随着研究的深入,评价单一生态系统健康的指标多度与体系复杂度还将进一步增加,评价的广度与精度也将同步上升,而物种指示法与指标体系法相结合的评价思路也会得到进一步的应用。

1.3 方法论争议与探索

由于健康的概念本身就比较模糊,因此关于定义精确生态系统健康的概念一直存在争议[46]。从逻辑上讲,满足人类需求既是生态系统健康的评价标准,又是生态系统健康的研究目的,那么指标因子与预设结果是重复的,构成错误循环[47]。一些学者认为,生态系统健康评价的政策指引性往往令人困惑,这是由于对“健康”的界定往往取决于利益相关者的偏好,如果自然生态系统肯定会比人类改变后的系统健康,那么存在生态系统的社会价值怎样体现的疑问[48]。也有一些观点表示,所指定的生态系统管理目标应当能明确的预估管理后果,而不是用健康这种愿景式词语,管理者不应该用含糊不清的词汇指导环境政策[49-50]。更有像Wicklum等学者认为,生态系统健康是一个错误推论,健康和完整性都不是生态系统固有的特征,生态系统健康概念不能得到生态学理论的支持[51]。

随着生态系统健康这种概念表征方式已逐步被研究人员所接受并使用,学界对生态系统健康的探讨已从概念性的科学意义思辨逐步过渡到方法论上的探讨,支持生态系统健康理论的学者致力于探索具体的“健康”表征方式。近年来,国内外学者展开了针对不同生态系统类型的生态系统健康研究方法探索。杨志峰等提出了基于生态系统健康的生态承载力概念,并应用于流域水电开发中[52];陈亮等认为,生物多样性是森林生态系统健康维持的基础,维护生物多样性是生态系统管理中不可或缺的部分[53];Liu等引入能值分析理论评价城市生态系统健康[54];Connell论述了可持续生计与生态系统健康的协同关系[55];Sarkar分析了农业生产的可持续性对生态系统健康的影响[56];林丽等提出以中医理论对草地健康进行诊断[57];Sandin等倡导将演替理论用于定量海洋生态系统健康[58]。同时,一部分中国学者在对特定案例进行生态系统健康评价时,试图加入生态系统服务指标[59-60]。在生态系统服务指标的应用中,Costanza提出,生态系统健康应与可持续性和生态系统服务相关联,一个健康的系统必须持续的提供大量生态系统服务,而达到这种健康的实际手段则是通过生态工程[3]。这种将生态系统健康与生态系统服务结合的视角与彭建等强调将生态系统服务纳入区域生态系统健康评估核心指标的观点相吻合[61]。这种相关概念与方法的衍生既代表了生态系统健康理论的扩充和完善,又体现了多学科进一步融合的挑战。

根据对文献的整理可知,生态系统健康的概念思辨主要出现在20世纪末与本世纪初,近年来围绕生态系统健康理论的关键问题已不再是概念是否合理,而是如何使这一需要多学科交融的研究体系具有实际操作性。近年来学者们将生态承载力、生物多样性、能值分析、可持续生计、可持续农业生产、演替理论乃至中医理论与生态系统健康评价相结合,无疑扩展了生态系统健康的研究手段,使其保持了研究方法层面的持续创新性。尤其是当前作为研究热点的生态系统服务已经开始被纳入生态系统健康评价体系,其如何在生态系统健康评价方法体系上与传统的“活力-组织力-恢复力”逻辑关系有机衔接,值得国内外研究者共同探索。

2 生态文化健康与区域生态系统健康

2.1 生态系统健康研究历程

采用ISI Web of Knowledge信息检索平台对“ecosystem health”主题进行检索,共得出主题近似的文献32485篇(搜索日期为2013-12-30)。按照“ecosystem health”作为标题对近30年(1984—2013)文献进行检索,共搜得文献949篇(图1)。

图1 以“生态系统健康”作为标题的文献数Fig.1 The number of articles set “ecosystem health” as titles

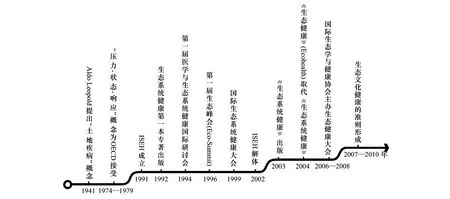

2003年,国际健康生态系统管理大会召开,发布会议论文多篇。但该大会召开后,以生态系统健康为标题的文献数并没有显著增长。与之相对应,以与生态系统健康概念有关联的“生态系统服务”作为标题的文献数已从2003年的21篇增长至2013年的434篇(搜索日期为2013-12-30)。相对生态系统服务研究而言,生态系统健康理论还需要更多的关注。为直观显示生态系统健康概念提出至今的发展脉络,本文依据Rapport截止至2010年的生态系统健康概念发展总结[13],梳理出如图2所示相关重要时间节点及其对应事件。

采用ISI Web of Knowledge信息检索平台对的“ecosystem health”主题进行检索,采用相关性排序,发现相关度最高的前100位的文献中,中国学者参与的成果占78篇,其中相关度前9位均为中国学者成果。按照“ecosystem health”作为标题对近20年(1994—2013)文献进行检索,共搜得文献196篇(图3),可以发现,中国学者在国际领域的生态系统健康研究起到了重要作用。同时,中外学者对生态系统健康的剖析视角并不完全一致。对1994年后以“ecosystem health”作为标题的917篇文献进行二次检索,其中标题中同时含有“human”的共149篇,大多数直接将人类健康作为一个词汇使用,可见国际许多学者侧重于表达生态系统对人类健康的作用;而149篇中中国学者参与文章仅有7篇,且多侧重于表达生态系统健康对人类的作用。这种差异实际上暗示着生态系统健康研究人员的学科差异,而这种差异决定了国内外不同的研究优势领域。

在中国知网(CNKI)数据库中检索以“生态系统健康”作为主题的文献数,列出1999年至今的统计量如图4所示,其中2013年文献尚未全部入库。可见,国内生态系统健康研究成果数随年份呈增加趋势。在所检索到的2579篇文献中,学科排名前三位文献数分别是环境科学与资源利用类占1408篇、林业290篇、生物学239篇,而畜牧与动物医学共58篇、预防医学与卫生学仅有9篇。这一统计特征不仅体现了国内外学者对生态系统健康研究的关注视角差异,同时可以表明资源环境研究领域是国内研究者应用生态系统健康概念与方法的优势领域。

图2 生态系统健康概念发展时间轴(Rapport, 2011[13];有改动)Fig.2 Time axis of the ecosystem health conception

图3 以“ecosystem health”为标题的中国文献数Fig.3 The number of articles set “ecosystem health” as titles from China

图4 以“生态系统健康”作为主题的CNKI计数Fig.4 The number of articles set “ecosystem health” as themes from CNKI

2.2 生态健康与生态文化健康:新的研究视角

2002年ISEH解体,2004年《生态健康》(EcoHealth)期刊创刊,这标志着生态系统健康研究在欧美发达国家出现了重要转型。《生态健康》由“国际生态学与健康协会(International Association for Ecology and Health)”(http://www.ecohealth.net/)主办,该协会旨在通过提供跨学科的知识获取和发现,谋求人类、野生动物和生态系统可持续的健康。另一个重要机构“生态健康协会(EcoHealth Alliance)”(http://www.ecohealthalliance.org/)则试图以科学为基础的解决方案和伙伴关系达成两个整合目标,即预防新疾病的爆发以保障全球健康,促进自然资源的保护以保障生态系统。在这一背景下,部分学者开始关注环境退化造成的隐性健康负债[62]、人类健康与环境健康的指标概念框架[63]、将生态系统服务与人类健康相关联[64]、生态系统胁迫对人类健康造成的影响[65]等问题。显然,生态健康研究更侧重研究生态系统的具体生态过程,并重视生态格局或过程对人类健康造成的影响,这与传统意义上的生态系统健康是有所差异的。

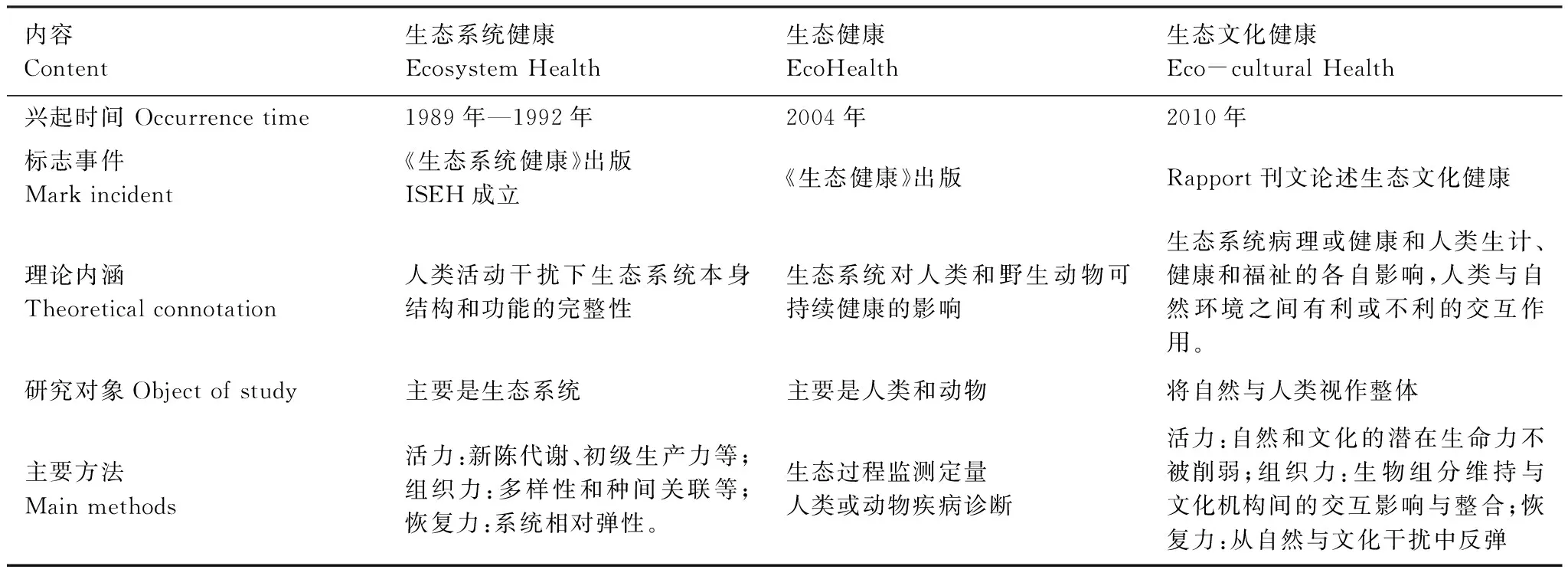

Rapport认为,在人类出现后的历史时期内,人与生态系统相互影响,自然与文化不可分割,因而有必要提出生态文化健康的概念[13]。生态文化健康被定义为在不损害任何重要的生态过程和文化生命力的前提下,达成自然与文化的动态交互与协同进化。生态文化健康关注生态系统病理或健康和人类生计、健康和福祉的各自影响,重视人类与自然环境之间有利或不利的交互作用。这种研究方法探求对文化价值、信仰、机构团体、知识系统等方面的支持和培养,探索既有利于保持生态系统的健康又能满足人类基本需求的实践方式。在生态文化健康的内涵中,组织力是指进行生物组分维持与文化机构间的交互影响与整合;活力是指系统自我维持的能力,意味着自然和文化的潜在生命力不被削弱;恢复力是指维持自然与文化的(压力)应对机制,使之能够从自然与文化干扰(干旱、洪水、疾病、冲突等)中反弹。Rapport表示这3个维度在维持生命系统的可持续性是非常重要的,并展望生态文化健康的观念会成为文明管理政策的奠基石。显然,生态文化健康的概念与内涵是生态系统健康的进一步扩充,更多强调人类健康与福祉视角使这一新概念具有更强的政策指引意义,为生态系统健康评价研究提供了新思路。本文为更直观的理解从生态系统健康到生态健康再到生态文化健康的理论演进,将三者的内涵总结为表1。

表1 生态系统健康、生态健康、生态文化健康的内涵对比

需要加以说明的是,“文化”一词作为一个宽泛的概念,目前并没有一个精确定义,仅能基于不同的学科背景对其进行解释。对于生态文化健康中文化一词的解读,其更侧重于表述自然-社会复杂系统中的社会属性,因此在这里文化一词是与自然一词对应出现的,可以包含人类健康、人类福祉等各种人类活动的过程和结果。相比之下,日常所提到的“社会文化”或“文化艺术”等词语,则更多侧重于在精神财富属性层面表达人类活动的社会性,而相对弱化了社会的物质财富属性。所以,生态文化健康中所出现的“文化”一词应当理解为包括物质和精神在内的人类活动产生的各种社会经济过程和结果,属于广义上对“文化”的解读。在人类活动的影响下,当前各国的资源环境问题逐渐凸显,此类问题的出现融合了复杂的自然与社会作用机制,从单一学科角度往往难以得到完满的解决方案。“生态文化”一词的解读反映了中自然科学与社会科学的交互融合,体现了人类与自然相协调的发展目标导向。因而,对“生态文化健康”这一命题的研究无疑是对解决资源环境问题、实现可持续发展目标的有益探索。

总体而言,从生态系统健康到生态健康再到生态文化健康,是一种学科发展过程中时间顺序上的递进,但三者的内涵与方法并不是简单的顺承。Rapport在提出生态系统健康概念约20a后,论述了生态文化健康的概念,实际上将原先的生态系统健康研究对象和范围进行了进一步的扩展。而生态健康的主要侧重点则在于人类与生态系统中各种生物的健康,研究对象相对更为具体,定量方法大多不采用VOR评价体系,而更关注于具体生态过程和影响的观测与分析。相比“生态健康”注重生态学、资源科学与医学、农学研究领域的结合,“生态文化健康”广泛借鉴了经济学与社会学理论和方法,侧重于生态过程与社会经济要素的统一。鉴于研究对象和视角的差异,生态健康与生态文化健康体现了不同学科的科学研究视角差异,并可以作为学科融合过程中的关键概念连结节点。生态文化健康研究并不会取代生态健康在相关领域的研究地位,二者应当会基于不同学科优势呈现并行发展的局面,从而使生态系统健康研究的范围进一步扩充。

2.3 区域生态系统健康:新的研究方向

区域作为宏观生态系统管理研究与实践的最适宜空间尺度,是进行生态系统健康及其评价研究的关键尺度[61]。基于地理学与宏观生态学研究视角,近年来我国学者对特定区域开展了大量生态系统健康评价工作,大致可以分为两类。一类研究是在区域尺度上进行某一类生态系统的健康评价,另一类则将区域整体作为研究对象进行综合性的区域生态系统健康评价。无论在对象上是具体针对生态系统类型还是区域复合自然与社会状况,在这一尺度上的研究均为区域资源环境的可持续发展作出了有益探索。

在区域尺度上对单一生态系统的健康评价往往以行政单元表征,一般所评价的对象是该区域内最主要的生态系统类型。近年来不同学者基于经济与社会统计指标以及部分遥感或实测数据,分别进行了草地畜牧业VOR健康诊断[66]、湿地生态系统压力-状态-响应健康评价[67]、农牧交错区农业生态系统VOR健康测度[68]、内流河流域生态系统层次分析健康评价[69]、湖泊自然保护区生态指标-功能特征-社会经济复合健康评价[70]等针对不同生态系统类型的区域尺度评价。相比基于采样点的综合指标评价而言,在区域尺度上评价所涉及的社会经济指标更多、评价范围更广、空间对比性更强,相对而言更贴近资源环境和社会文化交互作用的复合表征理念。

在区域尺度上由多种生态系统空间镶嵌集成的区域景观或基于行政单元的城市生态系统评价的视角进一步扩展了生态系统健康的研究范围。Su等应用能值分析与集对分析相结合,评价中国多个省会城市健康程度[71];陈克龙等将生态系统服务纳入VOR指标体系进行健康分级[72];高占国等综合评价区域内6项生态系统,探讨健康评价的多尺度性[73];李卫海等以生态系统服务作为状态,景观破碎度作为响应,评价景观健康时空过程[74];赵卫等以经济区作为评价对象进行生态系统健康分级[75];Yu等将景观指数作为区域生态系统健康的状态量[76];赵帅等在纳入生态系统服务指标后又加入人体健康指标作为第5层准则[77]。显然,将区域视作整体对象的评价方式更容易表征Rapport所倡导的生态文化健康这一自然与文化多指标融合的概念,将生态系统服务大量应用于健康准则层构建也与Costanza将VOR评价指标与生态系统服务评价指标相结合的思路吻合。可以认为,中国学者在区域尺度上进行的生态系统健康研究不仅契合生态文化健康这一新兴概念的科学内涵,而且在方法上具有一定的国际引领作用。

3 我国生态系统健康研究的未来趋向

3.1 生态系统尺度研究的继续深化

随着理论方法的不断完善、仪器设备的不断革新、历史监测资料的不断积累、从业人员科研素质的不断培养,针对单一生态系统评价的精确性、时序性、综合性都在同步提高。而在进一步提升数据精确性、指标完善性和分析动态性的基础上,国外相关最新理论也可以给予相应启发,如量化特定的生态系统服务用于描述生态系统健康、测度生态系统质量与人类健康的定量关系、探讨提升生态系统恢复力的具体途径等。同时,我国是人口大国与工业化大国,人类活动对生态系统的干扰剧烈。在对生态系统的健康进行定量或分级表述以外,如何应用生态工程技术,进行特定生态系统的环境管理与生态修复,也是在生态系统健康研究领域需要解决的重要课题。

3.2 生态文化健康概念的完善与应用

近10年来,国际生态系统健康研究出现了从生态系统健康到生态健康再到生态文化健康的转型。尽管生态健康可以作为生态系统健康研究的一种继承,但该理论在研究对象上已从传统的人类干扰下的生态系统转换到生态过程对人类健康的影响;而在生态系统健康、生态健康概念基础上综合而成的生态文化健康,则分别用“生态”、“文化”表征自然过程与人类活动,这种整合人与自然的理论概念可以理解为自然与人类的交互整化。显然,这种整体论的观念更符合人与自然协调共生的可持续发展观念,比生态健康的概念更为广泛。

由于生态文化健康的概念刚刚提出不久,因而生态文化健康的理念尚未广泛传播并在研究者间取得共识。从古代“天人合一”的朴素辩证观到当代科学发展理论的逐步形成,中国文化一直认同并强调资源环境与人类社会的统一[78]。在建立资源节约型、环境友好型社会的政策导向下,生态文化健康的综合性研究视角切合于社会发展和维持生态持续性的可持续发展要求。因此,生态文化健康理论在我国具有较高的学术研究价值和较明显的政策指导意义,是生态系统健康研究者的重点关注问题之一。

3.3 生态-地理视角的区域集成优势发挥

区域尺度生态系统健康评价一直是宏观生态学与地理学方法应用的优势领域。在各社会经济指标的统计资料体系逐步完善、GIS与RS空间处理技术逐步成熟、国际空间数据平台规模的日益扩大的背景下,对区域、景观、城市等层面上的综合研究初步进入“大数据”时代。显然,数据与方法支持是实现区域综合问题集成评价的先决条件,而随着“大数据”时代数据源和数据量的不断上升,当前研究者在综合资源环境与社会经济指标进行复合式的生态系统健康评价时,已经拥有远超前人的数据获取条件。因此,发挥地理学与宏观生态学综合处理区域问题与空间问题的学科优势,完成指标体系与方法运用的创新,成为更有效的生态系统健康评价不可或缺的环节。

在数据与方法支持以外,多学科融合是进行区域集成研究的必要手段。人类社会既是干扰生态系统健康的风险源,又是“生态系统疾病”的作用受体。因此,有必要在区域层面上同步整合人类活动对生态系统造成的压力和生态系统对人类生活的响应。在这种人类行为层面上,纳入社会科学研究方法分析利益相关者的生计意愿,可以更有效的辅助环境管理决策。相信在基于已有的区域尺度生态系统健康研究优势基础上,不同学科背景的研究人员通过合作交流可以构建出应用性更强、评价效果更好的指标体系与整合思路,切实指导区域生态环境政策的制定与实施。

[1] Arrow K, Bolin B, Costanza R, Dasgupta P, Folke C, Holling C S, Jansson B O, Levin S, Mäler K G, Perrings C, Pimentel D. Economic growth, carrying capacity, and the environment. Ecological Economics, 1995, 15(2): 91-95.

[2] Rapport D J. What constitutes ecosystem health. Perspectives in Biology and Medicine, 1989, 33(1): 120-132.

[3] Costanza R. Ecosystem health and ecological engineering. Ecological Engineering, 2012, 45: 24-29.

[4] Rapport D J, Böhm G, Buckingham D, Cairns J Jr, Costanza R, Karr J R, de Kruijf H A M, Levins R, McMichael A J, Nielsen N O, Whitford W G. Ecosystem health: the concept, the ISEH, and the important tasks ahead. Ecosystem Health, 1999, 5(2): 82-90.

[5] Rapport D J, Hildén M, Weppling K. Restoring the health of the earth′s ecosystems: a new challenge for the earth sciences. Episodes, 2000, 23(1): 12-19.

[6] 曾德慧, 姜凤岐, 范志平, 杜晓军. 生态系统健康与人类可持续发展. 应用生态学报, 1999, 10(6): 751-756.

[7] 任海, 邬建国, 彭少麟. 生态系统健康的评估. 热带地理, 2000, 20(4): 310-316.

[8] 傅伯杰, 刘世梁, 马克明. 生态系统综合评价的内容与方法. 生态学报, 2001, 21(11): 1885-1892.

[9] 马克明, 孔红梅, 关文彬, 傅伯杰. 生态系统健康评价: 方法与方向. 生态学报, 2001, 21(12): 2106-2116.

[10] 李瑾, 安树青, 程小莉, 王云静, 卓元午, 覃风飞. 生态系统健康评价的研究进展. 植物生态学报, 2001, 25(6): 641-647.

[11] 肖风劲, 欧阳华. 生态系统健康及其评价指标和方法. 自然资源学报, 2002, 17(2): 203-209.

[12] 孔红梅, 赵景柱, 吴钢, 马克明. 生态系统健康与环境管理. 环境科学, 2002, 23(1): 1-5.

[13] Rapport D J, Maffi L. Eco-cultural health, global health, and sustainability. Ecological Research, 2011, 26(6): 1039-1049.

[14] Costanza R, Norton B G, Haskell B J. Ecosystem Health: New Goals for Environmental Management. Washington DC: Island Press, 1992.

[15] Rapport D J. Ecosystem Health. Oxford: Blackwell Science Inc., 1998: 1-356.

[16] Mageau M T, Costanza R, Ulanowicz R E. Quantifying the trends expected in developing ecosystems. Ecological Modelling, 1998, 112(1): 1-22.

[17] Vilchek G E. Ecosystem health, landscape vulnerability, and environmental risk assessment. Ecosystem Health, 1998, 4(1): 52-60.

[18] 侯扶江, 徐磊. 生态系统健康的研究历史与现状. 草业学报, 2009, 18(6): 210-225.

[19] 肖风劲, 欧阳华, 牛海山. 生态系统健康与相关概念的逻辑关系. 生态学杂志, 2003, 22(2): 56-59.

[20] 张志诚, 牛海山, 欧阳华. “生态系统健康” 内涵探讨. 资源科学, 2005, 27(1): 136-145.

[21] 朱建刚, 余新晓, 甘敬, 张振明. 生态系统健康研究的一些基本问题探讨. 生态学杂志, 2010, 29(1): 98-105.

[22] 杨斌, 隋鹏, 陈源泉, 高旺盛. 生态系统健康评价研究进展. 中国农学通报, 2010, 26(21): 291-296.

[23] Wike L D, Martin F D, Paller M H, Nelson E A. Impact of forest seral stage on use of ant communities for rapid assessment of terrestrial ecosystem health. Journal of Insect Science, 2010, 10(77): 1-16.

[24] Trainer V L, Bates S S, Lundholm N, Thessen A E, Cochlan W P, Adams N G, Trick C G. Pseudo-nitzschia physiological ecology, phylogeny, toxicity, monitoring and impacts on ecosystem health. Harmful Algae, 2012, 14: 271-300.

[25] Sheaves M, Johnston R, Connolly R M. Fish assemblages as indicators of estuary ecosystem health. Wetlands Ecology and Management, 2012, 20(6): 477-490.

[26] Chon T S, Qu X D, Cho W S, Hwang H J, Tang H Q, Liu Y D, Choi J H, Jung M, Chung B S, Lee H Y, Chung Y R, Koh S C. Evaluation of stream ecosystem health and species association based on multi-taxa (benthic macroinvertebrates, algae, and microorganisms) patterning with different levels of pollution. Ecological Informatics, 2013, 17: 58-72.

[27] 王立新, 刘钟龄, 刘华民, 王炜, 梁存柱, 乔江. 内蒙古典型草原生态系统健康评价. 生态学报, 2008, 28(2): 544-550.

[28] 周晓蔚, 王丽萍, 郑丙辉, 刘录三, 付青. 基于底栖动物完整性指数的河口健康评价. 环境科学, 2009, 30(1): 242-247.

[29] 裴雪姣, 牛翠娟, 高欣, 徐琛. 应用鱼类完整性评价体系评价辽河流域健康. 生态学报, 2010, 30(21): 5736-5746.

[30] 陈展, 林波, 尚鹤, 李勇. 适应白洋淀湿地健康评价的IBI方法. 生态学报, 2012, 32(21): 6619-6627.

[31] 唐得昊, 邹欣庆, 刘兴健. 海岸带生态系统健康评价中能质和生物多样性的差异——以江苏海岸带为例. 生态学报, 2013, 33(4): 1240-1250.

[32] 黄艺, 舒中亚. 基于浮游细菌生物完整性指数的河流生态系统健康评价——以滇池流域为例. 环境科学, 2013, 34(8): 3010-3018.

[33] 殷旭旺, 渠晓东, 李庆南, 刘颖, 张远, 孟伟. 基于着生藻类的太子河流域水生态系统健康评价. 生态学报, 2012, 32(6): 1677-1691.

[34] Hong B, Limburg K E, Erickson J D, Gowdy J M, Nowosielski A A, Polimeni J M, Stainbrook K M. Connecting the ecological-economic dots in human-dominated watersheds: models to link socio-economic activities on the landscape to stream ecosystem health. Landscape and Urban Planning, 2009, 91(2): 78-87.

[35] Bunn S E, Abal E G, Smith M J, Choy S C, Fellows C S, Harch B D, Kennard M J, Sheldon F. Integration of science and monitoring of river ecosystem health to guide investments in catchment protection and rehabilitation. Freshwater Biology, 2010, 55(S1): 223-240.

[36] Styers D M, Chappelka A H, Marzen L J, Somers G L. Developing a land-cover classification to select indicators of forest ecosystem health in a rapidly urbanizing landscape. Landscape and Urban Planning, 2010, 94(3): 158-165.

[37] Van Niekerk L, Adams J B, Bate G C, Forbes A T, Forbes N T, Huizinga P, Lamberth S J, MacKay C F, Petersen C, Taljaard S, Weerts S P, Whitfield A K, Wooldridge T H. Country-wide assessment of estuary health: an approach for integrating pressures and ecosystem response in a data limited environment. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2013, 130: 239-251.

[38] 汪兴中, 蔡庆华, 李凤清, 段树桂. 南水北调中线水源区溪流生态系统健康评价. 生态学杂志, 2010, 29(10): 2086-2090.

[39] 毕温凯, 袁兴中, 唐清华, 高强, 庞志研, 祝慧娜, 梁婕, 江洪炜, 曾光明. 基于支持向量机的湖泊生态系统健康评价研究. 环境科学学报, 2012, 32(8): 1984-1990.

[40] 袁菲, 张星耀, 梁军. 基于干扰的汪清林区森林生态系统健康评价. 生态学报, 2013, 33(12): 3722-3731.

[41] 李春晖, 郑小康, 崔嵬, 庞爱萍, 杨志峰. 衡水湖流域生态系统健康评价. 地理研究, 2008, 27(3): 565-573.

[42] 惠秀娟, 杨涛, 李法云, 胡成, 王彤, 徐成斌, 侯伟, 马放. 辽宁省辽河水生态系统健康评价. 应用生态学报, 2011, 22(1): 181-188.

[43] 张楠, 孟伟, 张远, 郑丙辉. 辽河流域河流生态系统健康的多指标评价方法. 环境科学研究, 2009, 22(2): 162-170.

[44] 叶春, 李春华, 王秋光, 陈小刚. 大堤型湖滨带生态系统健康状态驱动因子——以太湖为例. 生态学报, 2012, 32(12): 3681-3690.

[45] 冯彦, 何大明, 杨丽萍. 河流健康评价的主评指标筛选. 地理研究, 2012, 31(3): 389-398.

[46] 孙燕, 周杨明, 张秋文, 易善桢. 生态系统健康: 理论/概念与评价方法. 地球科学进展, 2011, 26(8): 887-896.

[47] Kolb T E, Wagner M R, Covington W W. Concepts of forest health: utilitarian and ecosystem perspectives. Journal of Forestry, 1994, 92(7): 10-15.

[48] Lackey R T. Values, policy, and ecosystem health. BioScience, 2001, 51(6): 437-443.

[49] Shrader-Frechette K. Ecological risk assessment and ecosystem health: fallacies and solutions. Ecosystem Health, 1997, 3(2): 73-81.

[50] Kapustka L A, Landis W G. Ecology: the science versus the myth. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, 1998, 4(4): 829-838.

[51] Wicklum D, Davies R W. Ecosystem health and integrity? Canadian Journal of Botany, 1995, 73(7): 997-1000.

[52] 杨志峰, 隋欣. 基于生态系统健康的生态承载力评价. 环境科学学报, 2005, 25(5): 586-594.

[53] 陈亮, 王绪高. 生物多样性与森林生态系统健康的几个关键问题. 生态学杂志, 2008, 27(5): 816-820.

[54] Liu G Y, Yang Z F, Chen B, Zhang Y, Zhang L X, Zhao Y W, Jiang M M. Emergy-based urban ecosystem health assessment: a case study of Baotou, China. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 2009, 14(3): 972-981.

[55] Connell D J. Sustainable livelihoods and ecosystem health: exploring methodological relations as a source of synergy. EcoHealth, 2010, 7(3): 351-360.

[56] Sarkar A, Patil S, Hugar L B, van Loon G. Sustainability of current agriculture practices, community perception, and implications for ecosystem health: an Indian study. EcoHealth, 2011, 8(4): 418-431.

[57] 林丽, 李以康, 张法伟, 杜岩功, 曹广民. 基于中医理论的草原健康评价及病情诊断. 草业科学, 2012, 29(12): 1926-1929.

[58] Sandin S A, Sala E. Using successional theory to measure marine ecosystem health. Evolutionary Ecology, 2012, 26(2): 435-448.

[59] 郭秀锐, 杨居荣, 毛显强. 城市生态系统健康评价初探. 中国环境科学, 2002, 22(6): 525-529.

[60] 蒋卫国, 李京, 李加洪, 谢志仁, 王文杰. 辽河三角洲湿地生态系统健康评价. 生态学报, 2005, 25(3): 408-414.

[61] 彭建, 王仰麟, 吴健生, 张玉清. 区域生态系统健康评价——研究方法与进展. 生态学报, 2007, 27(11): 4877-4885.

[62] Speldewinde P C, Cook A, Davies P, Weinstein P. The hidden health burden of environmental degradation: disease comorbidities and dryland salinity. EcoHealth, 2011, 8(1): 82-92.

[63] Yee S H, Bradley P, Fisher W S, Perreault S D, Quackenboss J, Johnson E D, Bousquin J, Murphy P A. Integrating human health and environmental health into the DPSIR framework: a tool to identify research opportunities for sustainable and healthy communities. EcoHealth, 2012, 9(4): 411-426.

[64] Jackson L E, Daniel J, McCorkle B, Sears A, Bush K F. Linking ecosystem services and human health: the eco-health relationship browser. International Journal of Public Health, 2013, 58(5): 747-755.

[65] Preston N D, Daszak P, Colwell R R. The human environment interface: applying ecosystem concepts to health. Current Topics in Microbiology and Immunology, 2013, 365: 83-100.

[66] 郝璐, 王静爱, 张化. 北方草地畜牧业生态系统健康综合评价与诊断. 生态学报, 2008, 28(4): 1456-1465.

[67] 朱卫红, 郭艳丽, 孙鹏, 苗承玉, 曹光兰. 图们江下游湿地生态系统健康评价. 生态学报, 2012, 32(21): 6609-6618.

[68] 谢花林. 典型农牧交错区农业生态系统健康测度及其持续利用对策——以赤峰市为例. 资源科学, 2009, 31(7): 1257-1263.

[69] 付爱红, 陈亚宁, 李卫红. 基于层次分析法的塔里木河流域生态系统健康评价. 资源科学, 2009, 31(9): 1535-1544.

[70] 李纯厚, 林琳, 徐姗楠, 戴明, 黄洪辉, 杜飞雁, 刘永, 齐占会. 海湾生态系统健康评价方法构建及在大亚湾的应用. 生态学报, 2013, 33(6): 1798-1810.

[72] 陈克龙, 苏茂新, 李双成, 卢京花, 陈英玉, 张斐, 刘志杰. 西宁市城市生态系统健康评价. 地理研究, 2010, 29(2): 214-222.

[73] 高占国, 朱坚, 翁燕波, 张彪, 诸云强, 杜宇峰, 潘双叶, 赵洋甬. 多尺度生态系统健康综合评价——以宁波市为例. 生态学报, 2010, 30(7): 1706-1717.

[74] 李卫海, 李阳兵, 邵景安, 谢静, 丹文丽. 基于景观尺度的城市生态健康时空过程——贵阳市案例研究. 环境科学学报, 2011, 31(2): 440-448.

[75] 赵卫, 沈渭寿. 海峡西岸经济区生态系统健康评价. 应用生态学报, 2011, 22(12): 3272-3278.

[76] Yu G M, Yu Q W, Hu L M, Zhang S, Fu T T, Zhou X, He X L, Liu Y A, Wang S, Jia H H. Ecosystem health assessment based on analysis of a land use database. Applied Geography, 2013, 44: 154-164.

[77] Zhao S, Chai L H, Li P F, Cheng H X. Urban ecosystem health assessment model and its application: a case study of Tianjin. Acta Scientiae Circumstantiae, 2013, 33(4): 1173-1179.

[78] 王如松, 欧阳志云. 社会-经济-自然复合生态系统与可持续发展. 中国科学院院刊, 2012, 27(3): 337-345.

New research progress and trends in ecosystem health

LIU Yanxu1, PENG Jian1,2,*, WANG An2, XIE Pan1, HAN Yinan1

1KeyLaboratoryforEarthSurfaceProcesses,MinistryofEducation,CollegeofUrbanandEnvironmentalSciences,PekingUniversity,Beijing100871,China2KeyLaboratoryforEnvironmentalandUrbanSciences,SchoolofUrbanPlanningandDesign,ShenzhenGraduateSchool,PekingUniversity,Shenzhen518055,China

Over the past century, with the rapid development of society and the improvement of human life, global ecological destruction and environmental pollution problems have greatly affected the integrity and stability of the biosphere. The topic of sustainable development has received widespread attention. Ecosystem health comprises the comprehensive characteristics of the ecosystem. It is an ability to maintain the integrity of ecosystem structure and function. As a measure for sustainable development, healthy ecosystems are generally regarded as the ultimate goal of environmental management. In 1991,the International Association for Ecology and Health (ISEH) was established to explore the basic theories and approaches in ecosystem health assessment. However, since its disbanding in 2002, research perspectives on ecosystem health have been divided. This paper reviews the latest developments in the conceptual framework, quantitative evaluation methods, and index systems of ecosystem health. Statistical and document comparisons show there is a development framework transition from ecosystem health to ecological health and to ecological culture health. Ecosystem health and ecosystem culture health is a new research perspective that aims at maintaining a healthy ecosystem as well as meeting the needs of mankind such as cultural values, beliefs, and knowledge. Ecosystem health on a regional scale is the new research direction, for it is the most suitable scale in ecosystem management and practice. The field of resources and environment is an advantageous research field for Chinese researchers where the ecosystem health concepts and methods are applied on regional scale. Ecosystem health assessment on a regional scale is similar to the composite characterization of holistic theory, focusing on the interaction of resources environment and social culture. Chinese scholars can play a leading role in the ecosystem health evaluation method at a regional level. Ecological system research for Chinese scholars should at first focus on the scale of the ecosystem, where ecosystem management and restoration can incorporate international experience. The improvement and application of the conceptual framework is also of great importance in leading China on the path of sustainable development. Taking advantage of regional integration research in a geographical ecological perspective is an effective way to use the ecosystem health research results to guide the establishment and implementation of regional ecological and environmental policy.

ecological health; eco-health; eco-cultural health; ecosystem service; environmental management; regional integration

国家自然科学基金项目(41271195)

2014-01-06;

日期:2014-11-19

10.5846/stxb201401060032

*通讯作者Corresponding author.E-mail: jianpeng@urban.pku.edu.cn

刘焱序, 彭建, 汪安, 谢盼, 韩忆楠.生态系统健康研究进展.生态学报,2015,35(18):5920-5930.

Liu Y X, Peng J, Wang A, Xie P, Han Y N.New research progress and trends in ecosystem health.Acta Ecologica Sinica,2015,35(18):5920-5930.