蓝白领倒置,中国经济的软肋

赵新月

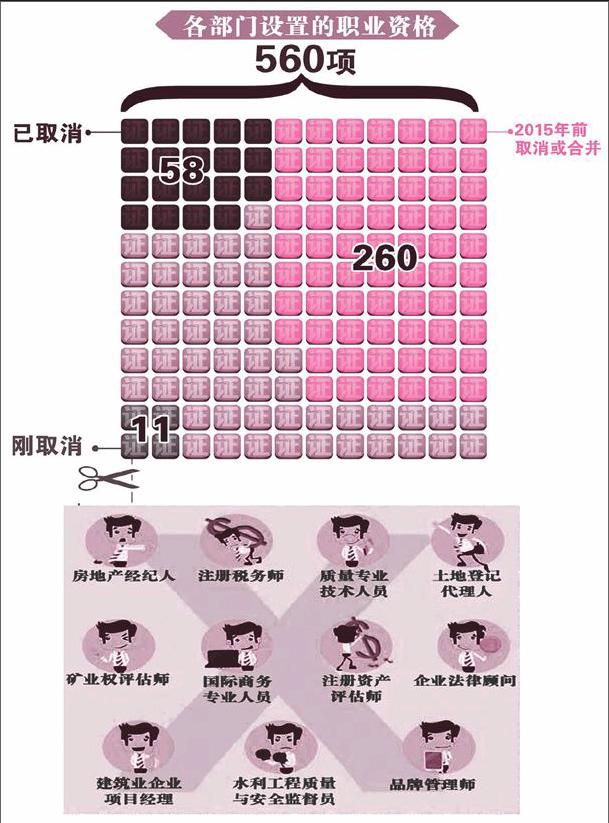

取消11项职业资格认定,点赞四起。大家认为好处多多:一是促进“依法治国”,二是降低就业门槛,三是杜绝认证乱象,四是促进行政审批改革,五是助力反腐反寻租,六是促进就业公平,等等。

所有点赞,对则对矣,但缺乏深度。

事实是,职业资格认证是一面镜子,折射出30多年来中国经济发展的软肋。

“两个板块”的鲜明对比

《劳动法》规定:“国家确定职业分类,对规定的职业制定职业技能标准,实行职业资格证书制度”。需要注意的是,《劳动法》当年规定的“职业分类”主要是什么。它主要是传统产业里的职业分类,其中最重要的是生产、运输设备操作类。包括车工、铣工、焊工、钳工、电工、管工、操作工、安装工、维修工、铸造工、装配工等等——我们把这个职业分类称为“第一板块”。

《劳动法》颁布20十多年后的今天,我们把土地登记代理人、矿产权评估师、国际商务专业人员……这11项被取消资格认证的职业称为“第二板块”。

对比这两大板块,真有“天翻地覆”之感。

“第一板块”,主要集中在传统的产业工人身上。

“第二板块”,大多集中在改革开放后的非产业工人身上,他们多是企业的高级职员。

这说明什么?

说明社会在发展,企业在进步,分工在细化,新的产业在开发,新的社会阶层在诞生,职工队伍在扩大……

同时还说明,产业工人的技能提高已经不再是人们关注的焦点,非产业工人的“技能”成为如鹜趋之的目标。

向内,还是向外

企业发展,有“向内”和“向外”两个途径。

向内,就是提高自身的竞争实力,如科技创新能力。

向外,就是提高外在的市场形象,包括企业形象设计、品牌效应。

好的企业,都是从这两个方面进行努力的。而决定企业长久发展的,主要是“向内” 的努力。但是,20年来,我们的多数企业所走过的道路,却是更加注重“向外”。

“向外”本身没有错,寻求更大的市场,建立更广泛的合作机制,绝对有利于企业发展。不过,一味“向外”发展而忽略“向内”提升,终究是死路。

而且,片面“向外”发展往往容易走上极端,打歪主意。经纪人、税务师、评估师、法律顾问、品牌管理师,这些职业人的目标,就是帮助企业盈利,企业确实需要这样的人力资源。但是本来很必要很正当的职业,有的竟然成为了企业非正常盈利的“推手”。

一些企业靠广告起家(形象设计),一些企业靠偷税漏税发家,一些企业靠瞎评估做假账上市,一些企业靠钻法律的漏洞而获利……

正因为这样的“向外”发展可以盈利,所以谁能够帮助企业这样发展谁就身价倍增,于是这样的资格证书就格外走俏,走俏就意味着商机无限,一种东西走俏而缺乏规则,必乱无疑。这就是认证混乱的经济原因。

软肋,缺乏核心竞争力

如果仅从人性角度分析,获得职业资格认证,无非是要提高身份待遇。无论传统的产业工人,还是今天的新兴职员,莫不如此。

如果一个企业不把员工生产技术素质的提高当做头等大事,而把“向外”的非正常发展视为捷径,那么它会诱导从业人员把志趣锁定于非生产领域里的职业。

企业形象设计、税务处理、资产评估、法律规避等等,确实重要,但更重要更核心的是“向内”发展。

说白了,在上文提到的两个职业板块中,第一板块的职业更重要,它是企业的命根子。

“向内”发展,好比健体;“向外”发展,更像装扮。这个世界上,流行服装好像总比健身器材卖的多,人性的弱点使然。忽视“向内”提高,倾心“向外”发展,中国企业的弱点使然。可惜,再漂亮的服饰,终究罩不住不争气的“软肋”。

这个软肋,就是缺乏核心竞争力。

以东北为例。国家一直在支持东北振兴,提出全方位扩大东北的开放合作,拓展发展空间,但由于产业竞争力不强等原因,尚难取得突破性进展。沈阳海关统计,今年上半年,辽宁进口贸易总值1679.1亿元人民币,同比增长11.3%,出口贸易总值1873.3亿元,下降1.5%,同比5年来首次负增长。有专家指出,振兴东北经济需要拉近与京津冀地区的关联度。我认为,问题不在这里,这依然是“向外”发展的思路。如果没有太多的加工以及附加值提高,没有技术的超长发展,你就是拉近与纽约巴黎的关联度也没有用。

新兴的职业,资格认证火热的职业,在为企业片面的“向外”发展推波助澜。

回到原点思考

最初搞职业资格认定的目的是什么?主要是为了提高产业工人的职业技术水平。

新中国成立后大规模的工业化运动,是以此为根基建立起来的。近30年来中国工业迅速发展,并促进国家经济实力跃居全球第二位。可喜可贺之余,我们还要想到,成就背后主要是依靠劳动力的廉价优势以及粗放经营换取的。产业和企业的转型升级年年喊,但进步不快,最根本的问题是我们的核心技术体系发育不良,甚至出现“空心化”。

这个软肋的形成,与我们忽视“第一板块”的职业有关。

“中国制造”,应该成为精准的代名词。但精准的产品,需要精准的产业工人。高级技工匮乏的呼吁喊了多少年?可是有多少人愿意去做技术工人?

税务师、评估师、法律顾问、品牌管理师的体面与风光下,是车工、焊工、钳工、电工、管工、装配工等高级技工和整个产业工人阶级的心酸。

“第二板块”职业证书的光鲜,反衬的是“第一板块”职业证书的黯然。

今天我国的认证机构数量、从业人员规模、认证证书数量已居世界前列,但它们能够修补中国经济的软肋吗?

有哪个部门和认证机构愿意把车工、铣工、磨工、镗工、焊工、钳工等产业工人的资格认证当做第一要务来做,我愿意含泪对它深深三鞠躬!

本栏责编/刘明烨

lmy@lnddgr.cn