新学科背景下的人才培养模式改革与创新研究——以人文地理与城乡规划专业为例

文/刘艳艳

1、改革背景

“人才培养模式”是指在一定的现代教育理论、教育思想指导下,按照特定的培养目标和人才规格,以相对稳定的教学内容和课程体系、管理制度和评估方式实施人才教育过程的总和。《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》创新人才培养模式中提出“遵循教育规律和人才成长规律,深化教育教学改革,创新教育教学方法,探索多种培养方式,形成各类人才辈出,拔尖创新人才不断涌现的局面。”随着我国高等教育改革的不断推进与深化,现存的传统教育模式成为制约如何培养杰出人才的瓶颈。转变传统的教育思想观念,进一步推动人才培养模式研究和改革势在必行。而深化教育教学改革,创新教育教学方法,探索多种培养方式,实际上就是创新人才培养模式改革与实践[1]。

随着社会经济的发展,城市化进程不断加快,目前的城市规划人才难以满足社会需求,而原资源环境与城乡规划管理专业存在培养目标不太明确;课程体系相对宽泛杂乱,课程结构协调性不够;重理论教学、轻技能训练;学生普遍存在知识与应用分离的现象,应用实践能力相对比较缺乏等问题。因此,在教育部2012 年颁布的新版普通高等学校本科专业目录中,人文地理与城乡规划从原资源环境与城乡规划管理专业中独立出来,针对我国人口、资源、环境与经济发展之间的矛盾和学科分化日趋明显等现实背景,承担培养城乡规划专业人才的使命[2]。目前,全国已有超过160 所不同类型的高校开设了此专业(主要分布在综合性重点大学23 所、师范类大学33 所、财经类大学26 所、农林地矿水等资源型大学22 所、理工类大学12 所、一般性综合学院20 所、独立院校或民办高校16 所等)。相关高校纷纷认识到社会需求的变化,紧密结合国家新型城镇化发展的要求、地方和区域经济发展的特色和优势以及人才需求的新变化,根据区域特色、自身的学科背景与优势,对人文地理与城乡规划专业课程体系进行重新构建[3]。广东财经大学自2004 年开始设置资源环境与城乡规划管理专业,2009 年被评选为校级特色专业和重点扶持学科。2012 年,经学校批准新开设了人文地理与城乡规划本科专业,2013 年开始第一届招生,2014 年起招生规模扩大为两个班。人文地理与城乡规划专业继承了原专业的发展基础和优势,进一步强调实践操作与技能应用,是一个能适应未来社会需求、具有良好发展前景的新兴专业。但同时新专业本身也面临着人才培养方案制定、学时设置有限、社会认同待验等方面的挑战。本文将在新的学科背景下,对人文地理与城乡规划专业人才培养模式与改革实践进行初步探索,以期望对明晰专业内涵、理顺学科关系及明确培养模式和方向有所裨益。

2、改革内容

基于专业更名的新学科背景及新形势的要求,由于在课程设置、办学理念等方面没有现成的经验可循,如何对本专业进行人才培养,提出了专业未来发展的方向并进行定位,对专业发展的总体要求、重点发展领域、学生应掌握的课程要求、实践技能以及就业去向等关键问题进行了探讨,具体表现在:

(1)培养理念 (培养什么样人)——明确专业定位及发展方向;

通过梳理人文地理与城乡规划专业的发展脉络。整理国内外各典型高校对该专业发展建设的经验与特色;从对国内外相关文献分析发现,有必要将研究性教学与研究性学习纳入人才培养体系,推进基于问题的教学模式和教学方法改革,重视实践实习等环节,减少传习教学,以培养学生的创新性思维为核心是最为突出的思想。同时基于财经类院校的办学专长,在对人文地理与城乡规划专业的课程体系、培养目标、技能要求和专业特色进行总结和梳理的基础上,明确专业发展的基本内涵、主要特征以及社会文化背景和制度环境[4]。

技术型人才:针对学校的实际情况,在区域经济和社会发展中,地方高校的主要任务是培养面向社会需求的应用型人才,开展应用型研究,培养具有良好的思想道德、科学精神、人文素养、专业知识和国际视野,勇于开拓创新的应用型高级专门人才。而当前在我国,如何解决人口、资源、环境的问题已经被作为基本国策提出,三者成为各级政府施政纲领中必不可少的部分。人文地理与城乡规划研究的内容就是通过城乡规划和管理,合理利用资源和环境,促进城乡人口和经济的可持续发展,该专业的社会需求将在很长一段时间内保持旺盛势头。

管理型人才:结合学校发展特色与专长,利用经管学科的基础优势,培养开放、协同、有效的应管理型人才。如可以在各级政府规划管理部门、国土管理部门、环境保护部门、建设部门,从事规划设计、国土资源评价及资源信息化管理、环境评价及管理等方面的公司及研究机构。

研究型人才:为应对高校高水平发展趋势,提升毕业生的可持续竞争力,同时鼓励学生继续深造求学,自从2004 级第一届招生以来至2011 级540 名毕业生中已有65 人考取国内外硕士学位研究生,其中绝大部分是985 和211 高等院校。7 届毕业生的总升学率是12.04%,始终列全校所有本科专业的前列。

(2)培养内容(整体专业布局)——人才培养方案设置;

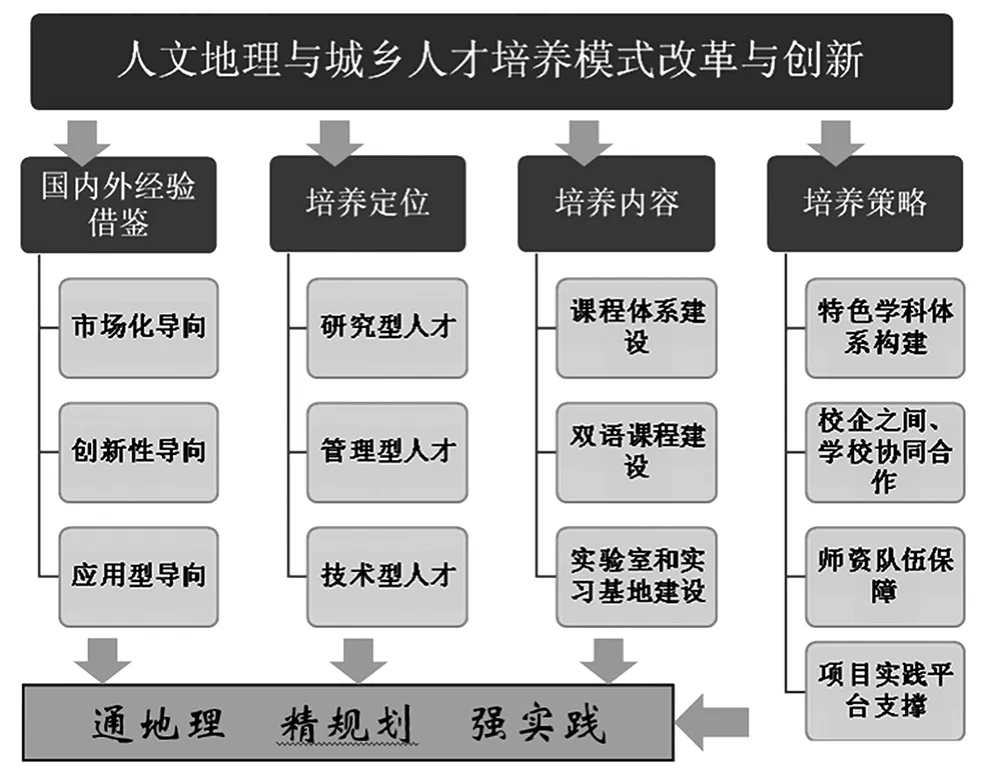

结合我校专业发展的实际,尝试构建创新性人才培养模式(如图1)。提出创新人才培养的可能方向、具体内容和现实策略。

课程体系设置——教学内容、方法和手段、课内外培养内容,全面组织特色课程建设;人文地理与城乡规划开设的主要核心课程有人文地理学、城市地理学、经济地理学、区域分析与区域规划、城市规划原理、城市总体规划、城市详细规划、旅游开发与规划、地图学、遥感应用、地理信息系统、计算机辅助设计。

双语课程设置——鉴于广东财经大学位于珠三角,该区域与国际经济的交往与合作关系密切,因此要通过双语课程的建设探索,前期先开设《人文地理》双语教学模式,逐步推广到其他学科基础课,提高学生教育的培养质量,拓展国际化视野。

实践教学课程设置——现代规划技术是人文地理与城乡规划专业的核心技能,不仅对空间分析技术有更高的要求,而且还需要进一步拓展到规划应用实践等领域。涉及课程、实验、实践环节在本科教学,特别是高年级学生的学习中占有很大的比重。通过实验、实践、实习三者相结合,突出强化实践教学环节。

主要实践性教学环节包括专业基础野外实习、城乡规划综合野外实习、学科综合野外实习、城市(社区)规划实务与图件设计综合实习、毕业设计(论文)。主要专业实践技能体现在区域地理综合实践、城市规划综合实践、空间分析技术、计算机制图。

主要专业实验有《城市总体规划》、 《城市详细规划设计》、《智能规划与应用》、《空间分析》、《GIS 软件应用》、《计算机辅助设计》、《建筑制图》及相关课程设计与实训等10 余门课程。

(3)培养策略

人文及学术氛围(特色学科体系建设)——注重理论教学与实践教学相结合、课内教育与课外教育相结合、实体课堂与虚拟课堂相结合、校内外教育资源相融合;如邀请校外专家开展讲座等“引进来方式”,同时在实习过程中让学生都参与地方政府的实际规划项目,参与学习城市规划全过程的“走出去方式”。

国内外学校之间,校企之间合作交流——发挥社会服务功能的同时利用校外实践资源,同行之间广泛交流经验并推广应用;

师资队伍保障——教学团队的结构优化、实务能力培养、综合素质与教学水平提升等研究;在现有师资队伍的基础上,继续积极引进工科背景城市规划专业的相关人才,强化专业的应用性与实践性。

项目实践平台支撑:主要体现在教学资源保障(包括实验室、多媒体、书籍等)以及教学管理保障(教务处和院系相关教学管理制度)。

图1 人文地理与城乡规划人才培养模式改革与创新思路图

在人才培养模式改革过程中,将拟从教学内容和课程+管理和评估制度+教学方式和方法等完成对学生的评价标准和课程本身评价标准的量化指标问题的研究。通过规范教学管理,建立教学监控点的质量标准和实施质量监控。同时通过专业评估、毕业生反馈、教师学生群体的交流等多种方式及时有效地反馈专业发展建设的最新动态及问题,针对性的采取措施使专业得到最大化发展,希望能培养具备人文地理与城乡规划的基本理论、知识,掌握城市规划和空间分析技术与技能,并运用地理学和城乡规划的基本理论,掌握城乡规划基本知识和基本技能,立足于宏观、中观区域规划和中小城镇规划设计和管理,成为“通地理、精规划、强实践”的高素质本科人才[5]。

3、总结

本文尝试在新的学科背景下,探讨人文地理与城乡规划在新的学科背景下人才培养模式改革与创新研究,既从历史传统中寻求经验教训,又针对国内外高校发展人文地理与城乡规划及相关专业的现实情况和问题,立足于区域特色和地方社会经济发展需要,对人文地理与城乡规划专业人才培养模式改革与创新实践进行探索,以期望对明晰专业内涵、理顺学科关系及明确培养模式和方向有所裨益。

[1]谢启姣. 人文地理与城乡规划专业实用人才培养模式探讨[J. 高等建筑教育,2015,24 (1):36-39.

[2]张守忠,李玉英,胡囡. 应用型本科人文地理与城乡规划课程体系构建[J]. 山西建筑,2013,39 (12):228-229.

[3]赵映慧,袁兆华,王杜春,闫雷. 东北农业大学人文地理与城乡规划专业课程体系建设[J]. 高等理科教育,2013 (4):94-98.

[4]王来斌. 关于资源环境与城乡规划管理专业发展方向的思考[J]. 教育教学论坛,2011 (15):135-137.

[5]陈昆仑,李丹,王旭. 学科调整背景下人文地理与城乡规划专业的机遇与发展[J]. 高等建筑教育,2013,22 (6):22-25.