非制式枪支射击自制底火子弹弹壳痕迹检验

田 蕊

(天津市公安局物证鉴定中心,天津 300384)

1 案件资料

某年某日晚10 点许,刘某与杨某、袁某找到路某,要求路某归还所欠刘某的8 万元人民币,路某在所驾驶的汽车内使用改制枪支照袁某开枪。现场路某车内提取发射后残留弹壳1 枚,拟鉴定此枚弹壳是否为路某所携带枪支击发。

2 检 验

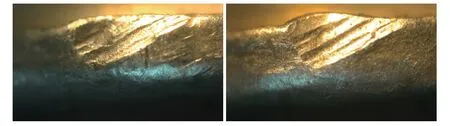

经检验,该送检枪支为经过改制的64 式7.62mm手枪,枪管内无膛线,枪支部件完好无损,具备击发机构、发射机构。送检的检材弹壳为1 枚64 式手枪弹壳,弹壳外观完整,无变形;弹壳口部直径7.62mm,弹底直径8.32mm,长度16.88mm;壳体形状为柱形,有底槽, 无底缘;弹底标识为“11 11”;壳体外侧壁未反映出枪膛内壁结构痕迹;将其置于莱卡显微镜下观察,底火为红色自制底火,形态不规则,有融化痕迹。在弹壳棱边上的3 点钟位置可观察到1 处三角形印压痕迹(见图1 左),该痕迹的特征反映明显、清晰,具备同一认定条件。

选用具有自制红色底火的64 式7.62mm 手枪弹共3 枚,使用送检枪支进行发射,每次发射枪弹后弹壳均未被抛出,卡在枪管内。将制作的样本弹壳从枪管中取出观察,可见弹壳外观完整、无变形,壳体外侧壁未反映出枪膛内壁结构痕迹;将其置于莱卡显微镜下观察,3 枚弹壳底火形态均不规则,均有融化痕迹。在弹壳棱边上3 点钟位置均可观察到1 处三角形印压痕迹(见图1 右),该痕迹特征反映明显、清晰、稳定,具备同一认定条件。

图1 现场弹壳(左)样本弹壳(右)底座棱边上痕迹Fig.1 Marks on base edge of shell from scene (left) and fired shell (right)

图2 现场弹壳痕迹与样本弹壳痕迹特征比对照片Fig.2 Comparison of mark features of scene shell from scene with those on fired shell

将制作的3 枚样本分别置于比对显微镜下与送检弹壳进行比对(见图2),3 枚样本棱边上的三角形印压痕迹反映出的线条特征与送检弹壳棱边上的三角形印压痕迹反映出的线条特征均对接完好(见图3)。

图3 现场弹壳痕迹与样本弹壳痕迹线条特征对接照片Fig.3 Butt-jointing of line features of marks on scene shell with those on fired shell

由于该三角形痕迹遗留在弹壳底座棱边侧面,与一般情况下拉壳钩遗留痕迹位置略有不同,故为确认上述痕迹是否为该枪支拉壳钩所留,笔者在送检枪支的拉壳钩前端涂上颜料,用带有自制红色底火的64 式改制手枪弹进行发射,将制作的样本置于显微镜下观察,在弹壳底座棱边的印压痕迹上可见同样颜色的颜料残留(见图4)。

上述检验结果表明,送检的检材弹壳与使用送检枪支制作的样本弹壳上痕迹的种类特征相同,细节特征相符,且相符的细节特征是特定的稳定特征,其反映的特殊本质是其它枪支所不能重复出现的,构成了认定同一的客观依据,为同一枪支所发射。

图 4 发射后沾有颜料的弹壳底座棱边上痕迹Fig.4 Trace with paint on the base side of fired shell

3 讨 论

在装弹过程中,拉壳钩是在枪弹进膛、定位后随着枪机的闭锁来完成抓壳、抱壳动作的,这个过程会在弹壳底缘和底槽留下拉壳钩前端的痕迹。而在抛壳过程中,除抱壳力作用产生的印压痕和底槽因与钩齿前尖端摩擦产生的摩擦痕外,抽壳力通过拉壳钩钩齿内表面抵压弹壳底座前边缘,在底座前边缘直接与拉壳钩钩齿内表面相接触的部位也会留有比较明显的拉壳钩痕迹[1]。

在本案中,使用送检枪支制作的3 枚手枪弹样本的弹壳棱边上3 点钟位置均可观察到1 处三角形痕迹,该痕迹为印压痕迹。正常情况下,此处遗留的通常为装弹和抽壳过程中拉壳钩形成的擦划痕迹,而拉壳钩形成的印压痕迹通常遗留在弹壳底座的前边缘[2]。为了验证此处遗留的印压痕迹是否为拉壳钩形成,笔者使用在拉壳钩上涂抹颜料的方法对其遗留痕迹的位置进行确认,结果表明在弹壳底座棱边上遗留的印压痕迹确为该64 式手枪拉壳钩形成,其遗留位置为弹壳底座的棱边而非正常情况下的弹壳底座前边缘,分析原因应为该64 式手枪在进行改制的过程中,由于拉壳钩较短或位置靠后,无法到达弹壳底座的前边缘,抛壳时其前端与弹壳底座的棱边撞击所致。因拉壳钩抽壳力度较小,故发射后不能顺利抛壳,弹壳遗留在枪管内。

用土造枪、改制枪发射的枪弹,射击弹壳上的击针头痕迹,通常比较特殊,可直接用来认定枪支[1,3]。但是,这只能用于射击后底火完整的弹壳的同一认定。当弹壳的底火为自制红色底火,在枪支发射的过程中会出现底火融化的状况,从而使底火部位失去检验条件。

拉壳钩痕迹的形成过程比较复杂,在同一部位有多种作用方式,痕迹种类也不单一。在射击过程的各个时期产生的痕迹又彼此叠加在一起[4],同时痕迹特征还受到拉壳钩位置、分布宽度、钩脚大小、钩口形状、突出弹底窝平面的长度等多种因素的影响[1]。因此,在选用拉壳钩痕迹作为同一认定的依据时,通常需要选用比较明显且经过多次射击证实会稳定出现的痕迹,或与抛壳挺痕迹配合进行检验。

在检验拉壳钩痕迹时,因其形成过程比较复杂,故当弹壳底座上的印压痕迹在弹壳横剖面的圆周上与枪支拉壳钩位置相吻合,但纵剖面位置却与正常情况下拉壳钩遗留印压痕迹位置不吻合时,还需通过实验验证该痕迹是否确实为拉壳钩所留。同时应注意,用于确认拉壳钩痕迹位置所发射的弹壳不可同时用于显微镜下线条特征对接,以免所涂颜料的残留影响线条痕迹对接效果,两步骤应分别进行。总之,在检验时综合分析枪支发射过程对弹头、弹壳上遗留痕迹可能造成的影响,才能得出准确的结论。

[1] 李德仲,李国安.枪弹痕迹检验技术[M]. 北京: 警官教育出版社. 1995(11): 214-216, 252-254.

[2] 吴雪冬,吕晓森,杨军,等. 关于国产QSZ92 式9mm手枪射击弹壳痕迹的研究[J]. 广东公安科技,2006(1):36-40.

[3] 熊培祥,康俊生,谢正怒,等. QSZ92 式9mm 手枪枪弹痕迹检验[J]. 刑事技术,2006(3): 40-42.

[4] 靳晓南,丁斌. 对警用转轮手枪发射子弹弹壳上的痕迹分析[J]. 湖北警官学院学报,2013(1): 175-176.