滨州市高温气候时空分布特征

何瑞琦,王凤娇,谷山青,王培涛

(山东省滨州市气象局,山东滨州 256600)

滨州市高温气候时空分布特征

何瑞琦,王凤娇,谷山青,王培涛

(山东省滨州市气象局,山东滨州 256600)

利用滨州市所属县(区)气象站1961~2013年夏季逐日日最高气温资料,分析了53年滨州市夏季高温日数的时空分布特征及变化趋势。结果表明,1961~2013年滨州市夏季高温日数在空间上呈现出“南多北少”的分布特征,在时间上呈现出波浪形年代际变化特征,即从20世纪70年代开始由多变少,从90年代开始由少变多,2011~2013年又开始由多变少;滨州市夏季高温日数局地性很强,全市性高温日数较少且主要发生在6、7月,>37 ℃的强高温天气也出现在这一时段;干热型高温的影响系统主要是西风带暖脊,湿热型高温的影响系统主要是副热带高压。

高温;时空分布;干热型高温;湿热型高温;滨州市

近百年来全球和我国的气候正经历一次以变暖为主要特征的显著变化[1-3],在气候变暖的背景下,气温变化特征也引起了人们的关注,盛夏高温是一种严重的城市灾害性天气,高温不仅影响人民群众的日常生活,还由于需水量和用电量增加,给水利、电力、交通运输、工矿企业等部门的生产活动造成很大影响,同时高温也加重了夏季少雨地区旱情的发展,导致严重的伏旱,给农业生产带来很大危害。

滨州市位于黄河下游、鲁北平原,地处黄河三角洲腹地,北临渤海湾,为华北平原与黄河三角洲交汇地带,滨州市夏季高温日数的时空分布特征从一定程度上反映了鲁西北地区的高温日数时空分布特征。笔者利用滨州市所属县(区)气象站1961~2013年夏季逐日日最高气温资料,对滨州夏季高温日数时空分布特征进行了分析,以期为高温预报、预警、决策服务和制定防灾减灾应急预案提供一定的指导作用。

1 资料和方法

所用资料为滨州市气象局所属的六县一区气象局1961~2013年夏季逐日日最高气温资料,我国定义日最高气温超过35 ℃为高温天气,因此规定凡是测站每天的极端最高气温达到35 ℃及以上就记为一个高温站次,为区分高温天气出现的不同程度,达到37 ℃以上记为一个强高温站次,达到40 ℃及以上记为一个极端高温站次[1]。

2 滨州市夏季高温日数时空分布特征

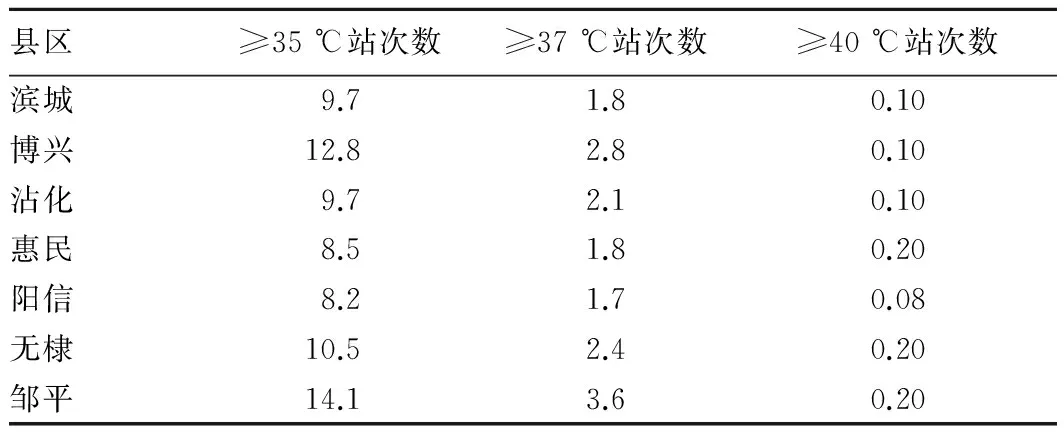

2.1 空间分布从1961~2013年滨州市六县一区7个测站多年平均的高温次数、强高温次数以及极端高温次数资料(表1)可以看出,高温出现站次呈现明显的南多北少分布,滨州市南部的博兴和邹平多年平均高温日数均在12次以上,而滨州市北部多年平均高温日数基本均在10次以下,强高温出现站次和极端高温出现站次南北差异则不明显,强高温北部多年平均出现2次、南部多年平均出现3次,极端高温全市多年平均出现都不到1次,53年滨州市日最高气温极大值中心位于南部的邹平附近,为43.0 ℃,出现在2005年6月23日,其次为博兴,为41.8 ℃,出现在2009年6月25日。另外,统计结果表明,无棣县虽然地处滨州市最北部,但1961~2013年以来无棣县多年平均高温站次数和强高温站次数分别为10.5和2.4次,仅次于南部的邹平和博兴,位居全市第三。

表1 1961~2013年滨州市各县区平均高温、强高温和极端高温站次数

2.2 年代际变化1961~2013年滨州市共出现高温3 901站次,从年代际变化(图1)来看,多年平均高温站次数呈现波浪形起伏,20世纪60年代最多(102站次),2001~2010年次之(77站次),2011~2013年最少(26站次)。可见,滨州市夏季高温从70年代开始由多变少,从90年代开始由少变多,2011~2013年又开始由多变少。从7个测站极端高温出现的年代来看,20世纪60年代和2001~2010年是出现极端高温最集中的时间段。 2001~2010年7个台站日高温极值均在40 ℃以上,这除了与大气环流的异常有关外,可能还与近些年快速城市化所带来的越来越强的城市热岛有关。

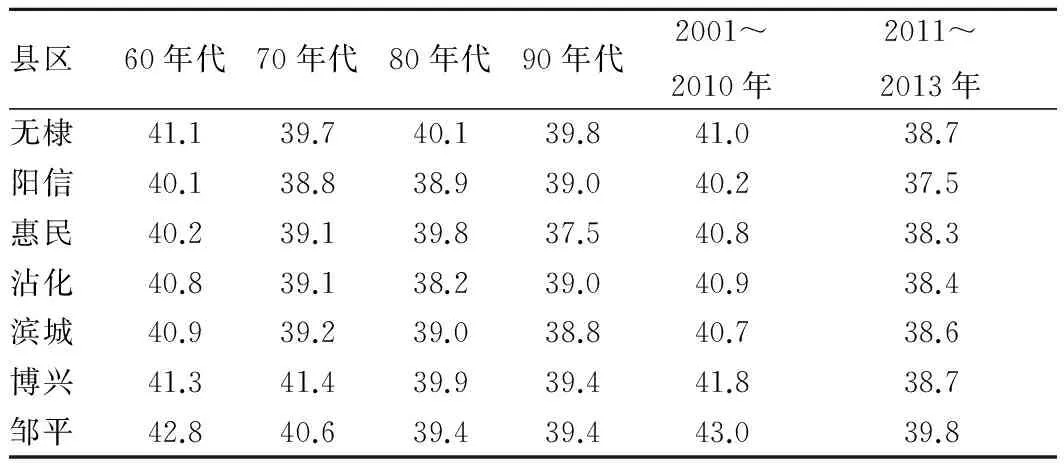

表2显示,滨州市20世纪60年代的高温极值为42.8 ℃,出现在邹平;70年代的高温极值为41.4 ℃,出现在博兴;80年代的高温极值为40.1 ℃,出现在无棣;90年代的高温极值为39.8 ℃,出现在无棣;2001~2010年的高温极值为43.0 ℃,出现在邹平;2010年以后的高温极值为39.8 ℃,出现在邹平。滨州市各年代的高温极值均非常接近;1961~2013年滨州市夏季高温极值为2001~2010年的邹平(43.0 ℃)。

表2 1961~2013年滨州市各年代高温极值 ℃

2.3 年际变化高温天气年际变化很大,有的年份明显偏多,有的年份明显偏少,从滨州市高温天气站次年际变化(图2)可以看出,高温天气出现具有阶段性,1967~1972、1997~2009年是高温天气出现的2个高峰期,1961~1966、1973~1996年为高温天气偏少阶段;年际差异也较大,以>35 ℃的站次为例,高温最多年份1968年有207次,高温最少年份1995年有13站次,高温最多年站次比最少年站次高出将近16倍。

1968年出现高温站次最多,年高温极值为42.8 ℃,仅次于2005年的高温极值(43.0 ℃);出现高温站次最少的是1995年,年高温极值为36.5 ℃,仅比1984年的36.3 ℃和1991年的36.0 ℃略高;20世纪60年代后期高温站次减少,高温极值也明显降低;80年代中期~90年代中期高温站次明显比其他年代少,但高温极值却明显升高;高温站次超过100次的12年中高温极值均在38 ℃以上;而高温站次在50次以下的16年中高温极值仅有4站次在38 ℃以上。高温站次和高温极值的年际变化曲线升降趋势基本保持一致,相关系数为0.61。

2.4 月际变化滨州市高温最早出现于5月下旬,最晚结束于9月中旬。从图3可以看出,5~9月份均可能出现高温天气,但6、7月份出现高温次数最多,>35 ℃的高温站次有82%出现在6、7月份;>37 ℃的强高温站次有92%出现在6、7月份,而>40 ℃的极端高温站次仅出现在6、7月份,可见,6、7月份是滨州市夏季高温天气出现最多的月份。从高温出现的时间顺序来看,5月开始出现高温,6月猛增达到高峰,7月开始逐渐减少,8月迅速回落,至9月高温结束。滨州市高温天气、强高温天气以及极端高温天气均集中在6、7月,结束于9月,强高温天气基本上是与高温天气伴生出现的。1961~2013年滨州市共出现高温(≥35 ℃)3 901站次、强高温(≥37 ℃)861站次、极端高温(≥40 ℃)53站次。

3 干热型高温和湿热型高温天气形势分析

滨州市的高温天气可分为干热型和湿热型两类[4]。5、6月间在高空西风带暖脊的影响下,地面受变性极地大陆气团控制,气温虽高,但湿度较小、风速较大、昼热夜凉,对人体的危害较小;7、8月间,在西太平洋副高控制下出现的高温天气,由于受热带海洋气团控制,湿度大、风速小、昼夜温差小,使人感到闷热难受,对人体的危害较大。考虑2种高温型对人体的危害程度不同,分别规定了不同的高温标准。在此将雨季开始前,5~6月间出现的日最高气温定为干热型高温,7~8月间出现的日最高气温定为湿热型高温日。下面从天气形势方面对2次典型干热型高温和湿热型高温进行分析。

3.1 西风带暖脊控制下的干热型高温2005年6月23~24日有一次典型的西风带暖脊控制下的干热型高温天气,23日滨州市六县一区当日最高温度均突破40 ℃,其中邹平县日最高温度达43 ℃,创滨州市夏季高温历史极值;24日全市最高温度突破39 ℃,其中博兴、无棣和邹平日最高温度突破40 ℃。日平均相对湿度全市在34%~52%。

从图4可以看出,6月23日08:00 500 hPa,亚洲大陆为两槽一脊型,在河套东有一个小的高压脊,滨州市处在脊前偏北气流控制下,中低层保持下沉气流,天空晴朗,副高位于我国东南沿海地区,对滨州市无影响;850 hPa,滨州市上空有一温度≥20 ℃的暖脊,暖脊已经控制山东省,滨州市高温天气出现;从地面图上看,在河套地区有一个低压,蒙古有一高压,滨州市处在南高北低的气压场内,盛行偏南风,天气晴好,由于强烈的太阳辐射使地面急剧增温,出现高温天气。

3.2 副高控制下的湿热型高温2005年8月12~13日有一次典型的西太平洋副高控制下的湿热型高温过程,12日滨州市六县一区最高温度大部分突破36 ℃,南部的博兴和邹平日最高温度突破37 ℃。12日全市平均相对湿度为63%~79%,13日全市平均相对湿度为65%~76%,明显高于同年6月23日的平均相对湿度。

8月12日08:00 500 hPa(图5a),副高控制江淮流域到南岭的广大地区,巴尔喀什湖和贝加尔湖两湖中垂线上有一低涡,滨州市受副高边缘西南气流控制,当日滨州市六县一市日最高温度均突破35 ℃,其中博兴和邹平均超过了37 ℃。随着副高向北推进,到13日08:00滨州市高空到地面均受副高控制,天气晴好(图5b);850 hPa有一个温度≥20 ℃的暖区控制滨州市,当日滨州市六县一区日最高温度均突破35 ℃,其中邹平日最高温度突破37 ℃。

4 结论

(1)53年以来滨州市夏季高温日数呈现南多北少的分布特征。南部博兴和邹平多年平均高温日数均在12次以上,而北部多年平均高温日数基本均在10次以下,强高温出现站次和极端高温出现站次南北差异则不明显。

(2)滨州市高温、强高温、极端高温均具有明显的季节性特征,高温、强高温最早出现于5月下旬,极端高温最早出现于6月,高温天气、强高温天气以及极端高温天气均集中在6、7月,均结束于9月。

(3)滨州市高温的年代际分布特征呈波浪形起伏变化,从20世纪70年代开始由多变少,从90年代开始由少变多,2011~2013年又开始由多变少,且各年代的高温极值均非常接近。

(4)53年滨州市高温站次的年际变化十分明显,1967~1972、1997~2009年是高温天气出现的2个高峰期,1961~1966、1973~1996年为高温天气偏少阶段,高温站次和高温极值的年际变化曲线升降趋势基本保持一致,相关系数为0.61。

(5)滨州市高温天气分为干热型和湿热型两类,分别与西风带暖脊和副热带高压关系密切。

(6)6、7月份不仅是滨州市夏季高温天气出现最多的月份,且是强高温、极端高温天气集中出现的时段,对人类活动、身体健康和工商业生产均有不利影响,应引起足够的社会重视。

[1] 赵宗慈.中国的气温变化与城市化影响[J].气象,1991,17(4):14-7.

[2] 丁一汇,戴晓苏.中国近百年来的温度变化[J].气象,1994,20(12):19-26.

[3] 史印山,谷永利,林艳.京津冀高温天气的时空分布及环流特征分析[J].气象,2009,35(6):63-69.

[4] 曹钢锋,张善君,朱官忠,等.山东天气分析与预报[M].北京:气象出版社,1988.

何瑞琦(1986- ),女,山东滨州人,助理工程师,从事短期天气预报工作。

2015-03-23

S 164

A

0517-6611(2015)13-242-03

——阅读《能跑会跳的房子》