揭开杜可风的神秘感

文/马莹倩

揭开杜可风的神秘感

文/马莹倩

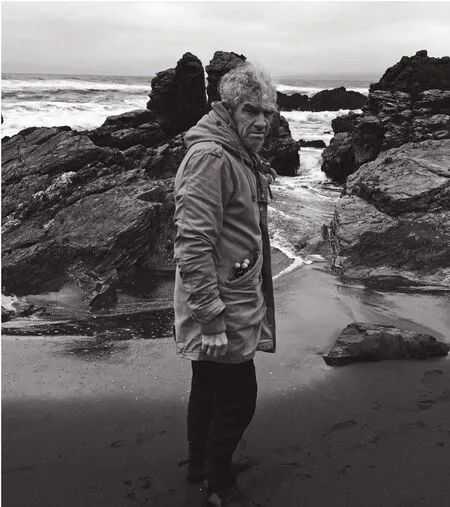

杜可风拍过很多电影,也办过许多展览,但在大多数人眼里,“杜可风”这个名字听来依旧带着一丝熟悉而又陌生的意味。这份有距离的陌生感,是杜可风自己刻意营造的。面对媒体的采访邀约,他并不全盘接收。这个躲在摄像机后面,一直用镜头说话的人,始终与媒体保持着一段适当的距离。而这份有距离的神秘感,在他自己看来,却是滋养他脑中创意和灵感的沃土。伴随着《画影之间》艺术展在上海震旦博物馆的展出,许久不在媒体面前曝光的杜可风终于又出现在了公众面前。而听杜可风讲述自己的故事,就如同看他的电影一样,需要找准一份感觉。感觉对了,你就能走进他所说的空间;如果还没有对味,那好歹先让我们走近他一点点……

创意不可缺少的元素便是神秘感,

隐秘得像瓷漆的黑色,

难以看透却意味深远,

成就璀璨的作品,

任何人都无法解释。

—(美)艾伦·瓦兹

无所畏惧的行动派

杜可风与媒体打交道的次数不算少,但每当有记者问:“拍摄电影中那些桥段的时候,你是怎么想到用这样的手段,用这样的风格?”他总会这样回答:“我也不知道,我就这么做了。”如果有粉丝问他,“如果我要做一个摄影师,我该怎么做?”他的回答还是上面那句话:“Just do it,你就去做吧。”无论有没有想法,先拿出自己的行动力,是杜可风拿起摄影机,用影像记录生活以来学到的最重要的“小事”。

在艺术圈发展,许多有声望的艺术家都害怕失败,畏惧新的尝试。但杜可风却喜欢尝试新的东西,可以说,他的作品之所以能一次次不断超越自己,就是得益于他无所畏惧的行动力。9月,在震旦博物馆推出的《画影之间》艺术展,是杜可风第一次与画家张恩利合作。在策展人乐大豆提出这个想法之前,杜可风对张恩利完全不了解。虽然对彼此都十分陌生,他当时也不清楚具体的合作方向,但因为这是一个有趣的跨界出发点,勾住了杜可风的兴趣。“那就行动起来吧”,杜可风心里这么想着。通过参观张恩利的工作室,浏览张恩利的作品,观察张恩利以前的展览……杜可风渐渐找到了合作的感觉。没有担心过“出了问题怎么办”,即使出了问题,还是可以试试看,这就是杜可风接下这个展览时的想法。在行动中,他似乎从来不担心问题的产生,问题也是进步的一部分,既然需要不断前进,他随时迎候问题的发生。

半路转行,在最初学习摄影的道路上,杜可风也碰到过不少的问题。即使如今已经验老道,他还是说自己拍电影的时候,每分每秒都会碰到所谓的问题,但他并没有因为问题的出现就停止拍摄,“问题不重要,你怎么解决它才重要,而这就是一个成长的过程。”杜可风肯定在工作中出现的种种问题,他不仅肯定它的存在,还试图走近问题的背后,他认为只有勇敢地走进这个可能性,才会进步。“我拍电影中犯过的错,有些就是我们所谓的风格。如果你包含它,肯定它,其实就催生了一个新的可能性。我和王家卫合作,其实都是用这样的方式。当过程、对白、表演的方法不行的时候,我们常常问自己,除了想办法还能做什么,还能解决什么?而王家卫,他会自己去寻找答案,会解决,会发现。”

只有行动起来了,你才能找到看似“完美”物体的裂痕。在杜可风眼里,万物皆有裂痕,而正是这些裂痕,促使他在下一次做得更好。拍摄电影《三更》的时候,杜可风身上那股无所畏惧的“行动力”变得更彻底了。为了达到更好的拍摄效果,他一边拍电影,一边做了不少创新性的实验。比方说水应该是什么颜色,搭什么样的光才适合这个拍摄空间,他在助手的协助下一遍遍反复摸索着。位于香港中环的两栋楼宇,本来是普通的警察宿舍,但他觉得这个空间符合电影主体想表达的内涵。于是,他又开始行动起来了。只不过,对于这个不宽敞的空间,他到底要怎么去利用它?如何维持服装与光源之间的平衡?这其中的一些过程,他也会用自己的方法来尝试了解它,最终解决问题。

其实对我来说,创作是一条路,也是一个过程。我常常希望这个过程是像爵士乐一样,一开始你走自己的路,玩一些自己的音乐,但到最后,不要离开太远,要回到一个合适我们自己的空间。

在南美拍戏的时候,我唯一想的问题就是,我想做得更好。怎么去调整那个焦点,怎么在累的时候有点精神鼓励,甚至是排解那些压力……都可以激发一些我们没有想到过的可能性。

工作时处处需要“对话”

接下《画影之间》艺术展,是杜可风与张恩利在艺术领域中的一次跨界“对话”,但其实在生活中,杜可风也常常与“自己”对话。虽然他出生在澳大利亚,但受到中国文化的吸引,早已在中国香港定居。西式的大胆与东方的优雅常常在他的脑中交锋,迫使他通过两种不同的角度来思考问题。有了对话的存在,才会达成共识,而在杜可风拍摄电影的过程中,他也常常需要这种沟通的感觉。

杜可风曾经为自己拍摄过一个短片《Just Like You And Me》,那是一部自叙性的“对话”式影片。但他与自己的“对话”,并不仅限于语言上的碰撞,准确来说,与自己“对话”的过程助他构筑了新作品的创意空间,给了他创造新事物的灵感。杜可风与王家卫的合作,是不完全遵照拍摄脚本进行的。100多页的文字剧本,到了杜可风这里,摄影脚本就变成了只有20多页,大量的空白是王家卫留给杜可风的空间,无论是在纸面上,还是摄影内容上。当然,那些纸面上的空

白不是王家卫随心所欲拿走的,杜可风知道那是王家卫的期待,是他们共有的对自己的要求,这就是他与王家卫的“对话”。这种对话伴随着无限可能的发生,使彼此之间期待合作过程中能出现一些打破常规、出乎意料的东西。在“对话”中逐渐形成的准备过程,在杜可风看来,也是一个非常必要的过程,是属于他自己独特的方式,可以促使自己研讨作品的多样性。在与王家卫的合作过程中是如此,换个合作伙伴,他还是如此。

没有了现代都市的风情万种,耗时又耗力的武打电影并没有缩短杜可风与自己的“对话”过程。纷繁复杂的工作安排反而迫使杜可风必须得在拍摄前对场面和角度做充分的准备,随时进入导演所预想的拍摄空间。“武打电影有时候可能要拍一个月,拍摄现场的场面有时候会很大、很复杂,天气和工作人员的心情也在随时变化,甚至还会有一

些机器故障。所以,我必须有适当的准备,让自己心里有数。”与自己“对话”的过程,也是一个学习的过程。即使面对不会说话的建筑,杜可风也可以通过建筑自身带有的线条,通过物体在特定空间中所具备的光线、造型等种种因素,感悟新的体验,激发新的视觉效果。而进入这个“对话”的过程,唯一的方法就是100%地全情投入,观察,然后与人分享。

常常有人问杜可风,为什么他的电影每一部都不一样?答案在于,在他的镜头里,每部电影的不同风格来源于他对不同空间、不同合作对象的感知。每一次他与自己“对话”的内容都不同,所形成的作品自然也不尽相同。就像是生活中度过的每一天,虽然时间没有变化,但每天都会有新的内容发生。而他早已把观察影像的那份触觉融入于自己的生活中。

I'm not going anywhere.我不会走,我舍不得离开,我在这里有事要完成。

一座城市,一种刺激

“香港”在许多人眼里,是一个地理位置的代名词。但对杜可风来说,这个名词远不止一个居住地那么简单。因为这里,是他用影像记录世界最开始的地方。

二三十年前,只身来到香港的杜可风彼时心底已经对视觉影像有了一定的兴趣。当他一个人在夜晚沿着弥敦道驾驶的时候,香港街道两旁不断闪烁的霓虹灯用颜色挑逗着他敏感的视觉神经。霓虹灯所营造的光影空间像磁石一样吸住了杜可风的目光,那个眼花缭乱、华丽鲜艳的世界带走了他心底的陌生感,快速穿梭的人流配合着闪烁的灯光,使杜可风第一次感受到这座陌生城市强劲的力量。他与“香港”在街头相遇的那份刺激好像一个无底洞,一点点放大了他心中的好奇,目光所及的霓虹光景令彼时甚至还不会说中文的他,内心开始狂妄地觉得自己仿佛注定要来到这里。虽然他当时还不懂得这些招牌上霓虹灯所表达的具体意思,但这些充斥在大街小巷,在夜晚经常看得到的霓虹灯,仿佛成了欢迎他融入这座城市的一个符号。

在杜可风眼里,香港必定是十分重要的。它就像一个启蒙导师一样,带给他很多启发,也给了他很多限制。它独特的地理优势赋予了杜可风一个特殊的工作环境,给了他更宽广的眼界,并促使他用更为多元的角度去欣赏、去分享、去肯定这座城市。杜可风拍过不少以20世纪

60年代为背景,跨越不同时代的香港电影。虽然时代背景发生了变化,但在他的镜头里,香港电影中的“霓虹”元素却是从未缺席的。他眼中的霓虹光线之于香港,就像是女人的口红,即使周遭环境昏暗,也能在某个空间、某个地方或某种特定氛围下,散发出独特的光芒。就好像他在拍摄电影《2046》时的构思,用霓虹灯散发出它独特的魅力,来表达乡愁、诠释文化、构建建筑,其实这一切只是一堆影像,一堆集合了空间和霓虹的影像。

“第一印象”总是深刻而久远的,香港用霓虹给杜可风留下的深刻记忆几乎影响了他之后的所有作品。在他的电影里,即便在夜晚,天空永远是不漆黑的。这是他理解的“城市之光”,是折射城市热情的一种光线。香港的活力带动了杜可风的热情,从最初以一个“外来者”的目光远远地打量着这个城市,到如今以定居的身份贴近这座城市的心脏,见证着它的一切。在汲取这座城市养料的同时,杜可风也给予了它最好的回馈,用眼睛观察别人所忽视的东西,用影像记录它的“变与不变”。虽然如今他常常跟随剧组在外拍戏,但这座城市最初给他的触动丝毫没有减弱。他把自己的工作室设在这里,因为这里不仅是他的启蒙地,还有太多他想讲却一直没有讲完的故事,他还要靠自己的行动力和“对话”,在这里发掘更多有意思的东西。