关于疾病成本分摊对低收入人群影响的实证调研——以马萨诸塞州为例

钦 嫣

(江苏建康职业学院 210029)

最近颁布的保护病人和关爱医疗行为付酬法案(PPACA)是美国有史以来覆盖低收入人群的最宽泛的医疗保险法案。未来10年联邦政府将花费超过一万亿美元来补贴那些低于联邦贫困线(FPL)400%的人群。其中大约一半是通过美国公共医疗补助机制来发放。另一半介于贫困线133%至400%标准的人群则是通过私人医疗保险来获得救助。这两种补贴一种叫保费津贴,通过限定低收入人群需缴纳的保费来降低保险成本;第二类则是成本分担,这在一定程度上抵消了这些低收入人群的共付、共保和免赔额。

补贴的动机具有双重性:一方面为使法案积极推进,另一方面则为避免低收入人群因为价格过高得不到医疗保障。但有人推测由此而来的不良后果可能是低收入患者相较其他病人对价格更敏感,以及因为成本分担他们可能会经受对健康状况不好的后果[1]。

本文通过低收入人群所面临的外源性变化来研究在马萨诸塞州实施的联邦医疗计划。这个计划即PPACA法案的模板,对低于联邦贫困线(FPL)300%的家庭提供保险津贴。通过研究州提供的公共卫生健康相关数据,我们可以估算出全面成本分摊后的效用。但相应的大多服务中存在共同付费机制,导致我们无法估算由于共付制增长带来的价格弹性变化。此外因为绝大多样本中住院病人共付的情况并未增加,所以这部分研究结果存在偏倚。

在先前研究中,我们仅通过前六个月政策变化的数据给出了这部分人口需求价格弹性的初步依据。本文试图用额外的数据分析政策变化,研究早期论文没有解决的问题。当下数据和估算的人群需求价格弹性系数为早期工作报告中弹性范围的下限。总之,我们发现低收入人群的-0.16这一价格弹性系数稍低于高收入人群。我们还发现慢性病患者的价格弹性系数更低,由此说明在这些案例中共付制的作用略弱。

一、现有文献分析

大多数关于医疗服务敏感价格的分析还是佐证于上世纪70年代中期的兰德健康保险实验(HIE)。这一开创性的研究发现对于总人口来说意义重大。值得注意的是无论是“有效”还是“无效”医疗保健服务逐渐减少的情况正走出国门。由于初级卫生保健减少导致人群对大医院卫生服务需求量增加,而事实上初级卫生保健相对医院护理来说耗费成本较低。对HIE实验中大多数人来说,以上情况并未改善健康状况,反而增加卫生服务的边际效用。

虽然样本量大小有限,但HIE考虑到了由收入和健康状况带来的异质性。研究结果为低收入人群列举出在医疗卫生方面付出合适的消费,并不会带来其他副作用以及对健康状况没有影响。但同时还有个重要的例外情况可能存在,对低收入的慢性病患者来说暗示着医疗保险成本分摊的增加[2]。不论如何HIE提供的证据也已超过30多年历史,药物管理、临床治疗的变化,以及现代影像和诊断技术的发展都是影响卫生需求和健康状况弹性结构改变的因素。

二、机构设置和研究数据

我们的研究调查了马萨诸塞州低收入人群日渐增长的卫生费用投入。作为保金的增长2006年4月12日被列入法案,马萨诸塞州提供的保险津贴全面覆盖到收入处于联邦贫困线150%甚至是150%至300%之内的合法居民[3]。这些津贴通过一个名叫联邦护理计划的组织机构发放,受众为年龄介于19至64岁,雇主不为其购买医疗保险并且无法依赖家庭计划获得健康保障的人群,但该计划不适合那些参与了其他医疗保障计划例如美国公共医疗补助制的人们。

人们基于联邦贫困线的水准分成两种计划类型,每种类型都有不同的成本分摊标准。2007年7月自我们样本期刚开始时有四种计划类型,每种虽然成本分摊的不同但获益是一样的。每种类型均没有免赔额限定,因此所有分摊费用以共付形式体现。计划类型1对低于100%FPL成员设定了最低分摊标准(免服务费,但急诊及非处方药需收费)[4]。类型2对处于FPL100%至200%之间成员要求比类型1成员多付费。而收入介于FPL200%至300%之间的成员则由两个选择,选择一是比类型2成员成本分摊更多费用(类型3),选择二则是和类型2成员付出同样的分摊成本,但还需另付一笔更高的类型3专项保险费(类型4)。

2008年7月,类型2和3成员的共付额增加了,同时废止了类型4,其成员全部被要求按照类型3标准付费。结果类型4成员面临了一个大幅度费用增长。以上这些变化是下面我们研究工作的基本数据来源。

CommCare不收取FPL150%以下人群的保险费,但对收入超过FPL150%的人们则需每月收取保费,且金额随收入递增。当前这个起付金额为FPL150%至200%人群40美金,FPL200%至250%人群78美金,FPL250%至300%人群则是118美金[5]。

1.数据

为顺利推进本研究,马萨诸塞州医疗保险机构给我们提供了自2007年7月至2009年6月的所有相关数据。样本时间覆盖了共付制改变前一整年和改变后一年。数据中每个成员在样本时间段内都被观测到。我们对人口统计学数据也做了观测包括年龄性别等。对大多数人我们的统计以家庭收入为标准,这导致一些信息丢失,因此我们剔除了样本中25%的不合格数据。同时我们还剔除了10 073名收入水平超过FPL300%的成员以及19 290名年龄低于19岁和高于65岁的成员。因为他们的个体情况不适合CommCare标准。做了以上调整后,我们的总样本量为 2 842 493,然后随访样本量为 1 865 777[6]。

在研究数据中我们每月都将每个成员每项医疗保健服务的花费总和做一统计。在回归分析中,我们将人群这两年的观测数值除以24,然后作为每月的均值。我们将FPL200%至300%之间的人群观测分了两类,一类是选择类型3付费制的人群,另一类是选择类型4付费制的人群。主要的回归样本量由此为9 644。

2.描述性统计

表1描述了研究人群的特征,表2提供了共付制前后变化的细节。由表1可看出,样本量人群很贫困,平均下来处于FPL95%的水平。同时他们也被各种疾病困扰,大约30%患有某种形式的慢性疾病(例如糖尿病、高血压、高血脂、哮喘、关节炎、心理疾病等等)[7]。每年花费大约在4 600美金,其中大部分使用于住院和门诊的护理[8]。

我们的数据中指定门诊服务是在可以进行索赔服务的门诊医院提供的护理,涵盖医疗设备和医院就诊两方面,这种护理大约占总成本的20%。检验服务包括化验和影像等占大约15%的成本。办公室随访表示不含门诊、化验和急诊服务,同时也不和病患住院发生在同时,大部分属于不定期检查以及会诊,这部分花费大约占总成本的15%。

表1 成员特征

表1列出两种样本:一种是完整的样本量247 565名成员,还有一种是122 456名成员,他们在共付额增加的过程中始终参与随访。第二种类型样本量包含了2008年7月从选择类型4转变到类型3付费制的人群。我们使用这种样本是由于以收入和参与度作为健康状况参数来分析会产生很大偏倚。此外由于共付制度的改变会影响到人群参与度,我们的目的是使这种影响降至最低。同时表1更加打消了我们对其他影响参数的顾虑,两种样本的年龄段、性别和收入水平保持一致,对四种选择类型的参与度也一致。尽管如此,我们承认本研究结论并不能广泛推至所有低收入人群。

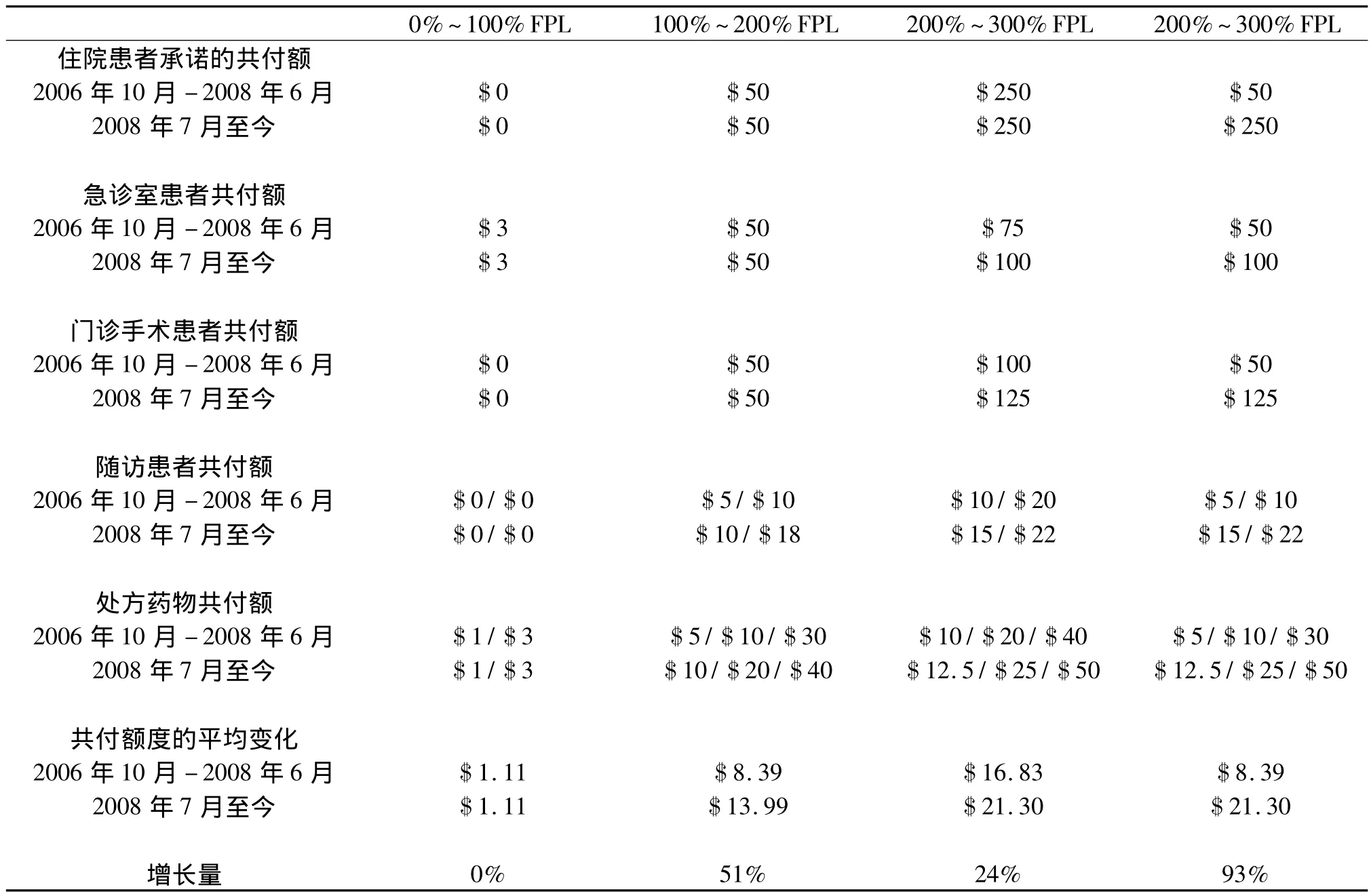

表2总结了各收入水平人群在不同需求方面分摊的成本金额变化,按照上述四种类型区分。其中最突出的增长变化是在超过FPL100%人群的处方药和诊室就诊等方面。同时只有那些超过FPL200%的人们急诊方面共付额度才有所增长。

表2 按贫困线分类共付额的变化比率

除了从选择4转为3类的人群,其他成员在医院病人准入的共付额上没有增加。收入水平介于FPL0%至100%之间的人群共付额度也没有任何增加。为了估算需求价格弹性系数,我们设计了一份共付金额的全面测算法。准确说来,我们将非处方药、处方药、诊室就诊、急诊医技出院治疗的共付额做了加权平均。这个数值是总样本量前期(2007年7月至2008年6月)每个月每种保健服务的平均值。在表2底部,我们总结出:计划类型1没有变化,类型2有51%的增长量,类型3有24%的增长量,而类型4的增长量为93%。这个加权平均值示意了两种情况下有意义的结果:一种情况是共付额在各种服务类型中以均衡速度变化,另一种情况是个体对诊室就诊、开处普通处方药等项目的共付额度增加有所反应,因为这些服务在人群中使用最为频繁。

三、评估结果

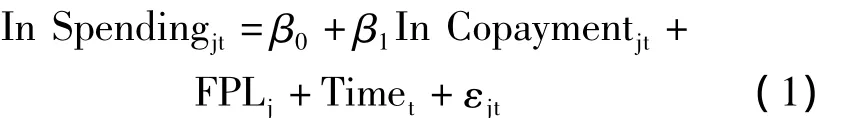

因为政策的变化发生在计划类型的各个水平中,而计划类型又是按照人群收入的FPL水平划分,我们将回归模型设计成FPL×月份,在FPL水平估计标准误。用来估算价格需求弹性系数最简单的公式如下:

Spending(jt)指在时间t内j单元人群平均每月的花费。Copayment(jt)指在一个时间截点这个单元人群的平均共付额。收入是按照FPL水平划分的,所以研究会包括,也必须包括所有不同水平FPL的固定效应。需要注意的是计划类型的固定效应与不同水平FPL的固定效应是息息相关的因此不被包括在内。我们还将年×月的固定效应囊括在内以去除时间趋势和季节性等外因的影响。

公式1中β1为卫生服务的价格(共付额)弹性系数,价格的变化单方面来自于计划内增长。我们的方法是使用回归不连续设计识别100%至200%贫困线上共付额的变化。在文章后面我们将分析利用一段时间内政策的变化并证明结果是不变的[8]。

为使公式有意义,我们假设所有人群的花费均不为零,用极小的数值例如1美金代入公式,但这种办法也会带来问题,因为ln(Spending)对人群最少的花费数值很敏感,会导致ln($1)转变成ln($2)和ln($1000)转变成ln($2000)产生一样的效果。为解决这个问题,我们参考了很多文献,最终借鉴了一般线性模型,即平均模型如下:

这个公式的均值和方差都是使用原始单位(本研究中为美元)。我们研究的异方差性中,(Spending|X)由各不同均值条件的花费水平决定,这是一个协变量函数。原则上,公式2可在个体水平上估算数值,但因为政策变化由计划类型决定,而个体水平的数值又与其收入和选择有关,所以以上方法并没有额外的好处[10]。

四、结果

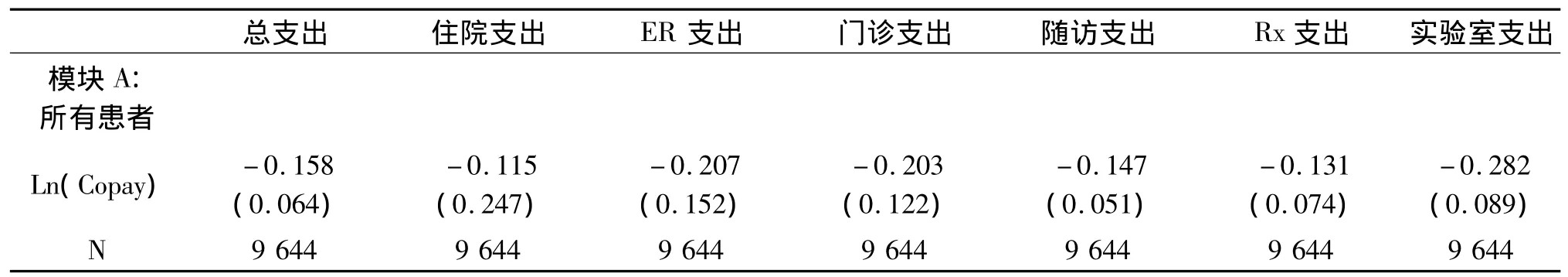

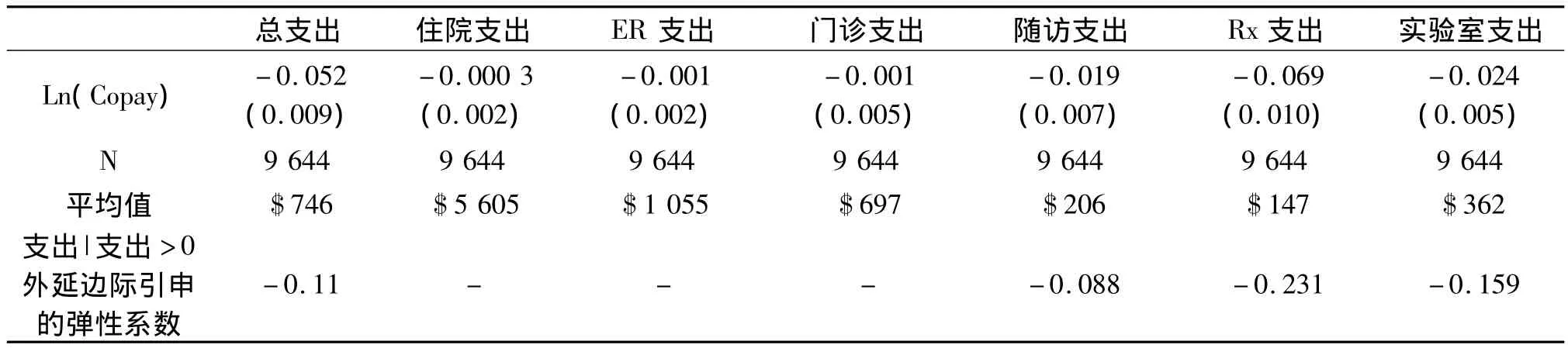

表3报告了主要研究结果。第一列为总弹性系数-0.158;每10%的价格增长相应降低人群利用率1%至2%。这与兰德健康保险实验可以类比,尽管数值上略有降低。

表3 卫生服务支出增长共付额的变化效应(所有患者)

通过我们的数据,可以通过服务类型估计独立的影响:医院开支、急诊、门诊、诊室随访、处方药以及花费在实验室服务等方面的开销。并且能估算是否有偏倚影响:比如住院病人就诊数量是否增加,是否因为潜在的初级保健利用过度而降低就诊量等。

表3结果表明所有服务的弹性范围相对较窄,只在-0.1至-0.3之间。最有趣的是我们并没有发现偏倚效应的证据。由于共付额增长,医院利用率下降而非上升。对计划类型1、2和3类,医院共付额没有增长,所以任何发生在医院利用率方面的影响都反应出纯偏倚效应。但对计划类型4人群来说,研究反应出人们在共付额从50美金增长到250美金后对医院护理的需求变化。当然如果我们将计划类型4的人群排除在研究之外,那结果只能反应偏倚效应(计划类型4人群只占到总样本量的1%)。

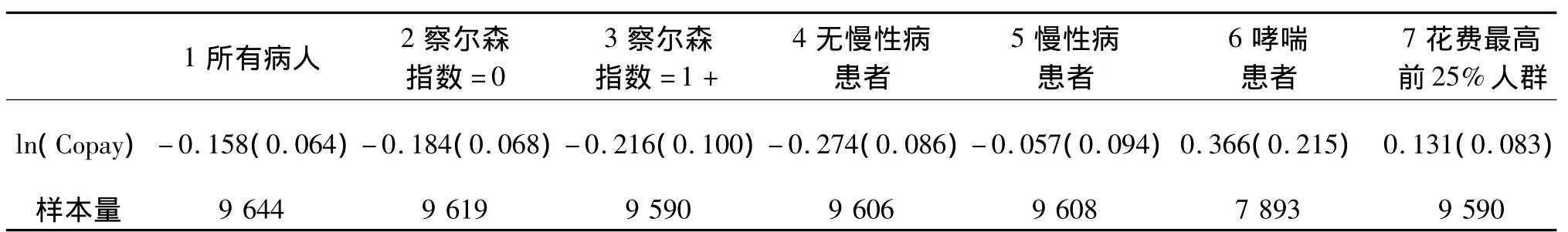

接下来我们考察整体弹性系数是否因病人种类而分类。首先研究价格敏感程度与健康状况的关系,因为以前的研究表明,任何偏倚的影响很可能会集中在那些健康状况不佳的人群中。对慢性病采用两项研究措施,一项措施即一种指标,按照Goldman2004年的定义用于诊断高血压、高血脂、糖尿病、哮喘、关节炎、心理疾病或胃炎等。在我们不断吸纳的样本量中31%的人们符合该慢性病的定义。第二项即察尔森合并症指数,对某些健康状况做加权总和的指标,权重指出一年内死亡率因环境变化相应增长。按该指标24%的样本量符合慢性病定义。这些慢性病患者相较其他样本人群要付出相对高的多花费;按照措施1和措施2平均花费为每月563美金或787美金,而其他样本人群每月花费仅为359美金。

我们还专门研究价格敏感度是否发生在支出分配快结束的时候。我们在一个基准期内将样本量按高低两种花费水平分成两类,前25%人群每月平均花费968美金,后三分之一人群每月平均花费158美金。

表4显示研究数据中子样本量的总花费弹性系数。从第五列可看出慢性病弹性系数相当小;该系数受那些糖尿病、高胆固醇患者、处在前10%的哮喘患者等影响,他们的共付额和总花费之间不存在统计学意义。哮喘患者的数据第六列可见。同样花费高的前25%人群数据也没有统计学意义,第七列可见。总之,结果显示共付额的影响不具有均一性,疾病问题较多的人群似乎对价格不太敏感。

表4 按疾病分类:共付额增长对医疗支出的影响

对这组调查结果有两类解释。一类是亚健康病人不太适应更高的共付额,因为护理的边际效应对他们来说超过了自身能承受的自付费用;第二类是慢性病人长期患病从而产生偏倚效应。事实上对这部分人群在最早的研究中就已经时常发生偏倚了。

表5 卫生服务支出增长共付额的变化效应(慢病患者)

表6 卫生服务支出增长共付额的变化效应(所有患者外延边际结果)

表5中,通过限制研究慢性病患者我们探讨出这些解释结果。我们发现慢性病患者中处方药和诊室随诊两方面弹性系数较小,和第一块解释内容相符。同时医院消费的增长和共付额的增长之间不存在正相关,统计数据无意义。同样按照基准线付费的前四分之一样本人群也是如此,住院和门诊病人统计数据也无意义。以上结果说明存在研究偏倚,但是也并非最终确定结果就是这样。不考虑整体机制问题,总样本子集显示出来较低的价格弹性系数指出共付制对低收入人群降低平均支出还是有效的,对慢性病患者的效用要低一些。

总体利用率的下降反应出一些成员削减了服务量(广延边际),同时另一些成员仍在使用一些护理(集约边际)。两种效用我们在表中都有反应。表6指出了对所有病患来说广延边际的重要性。因变量是按服务种类划分的一小部分成员,我们看到医院护理、急诊护理以及门诊护理的广延边际效用具有负面影响,没有统计学意义。但是共付额增加10%,导致任何的门诊访视量下降0.19%、处方药使用下降0.69%、化验服务下降0.24%这些具有统计学意义。结果和整体样本非常一致。

我们想要知道有多少总体利用率的下降是由于病患减少广延边际效用的后果。为得出这个计算结果,我们将广延边际上的参与调整量和消费调整量相乘,然后按总支出划分。例如,在总花费中,我们计算隐含弹性系数-0.052×$746/$358.8=0.11(在这里,$746是登记者的平均开支,$358.8则是表1总的平均花费)。

表3中报告了三分之二的总弹性系数并指出支出70%的下降量可能归咎于降到零利用率的成员们。剩余下降量则是由于成员们和先前共付额增长后相比使用率变少了。表6对不同护理类型进行了分析计算:一般情况下,广延边际效用行为解释了一大部分总体价格弹性。这一发现与Stuartand Zacker具有代表性的公共医疗补助药物共付制结论具有一致性,填补药物处方空白的医疗公共补助下降是药物共付制的初级影响[11]。这个显著的发现表明,并非所有的病人都在削减服务量,而是部分病患完全取消了其医疗服务。

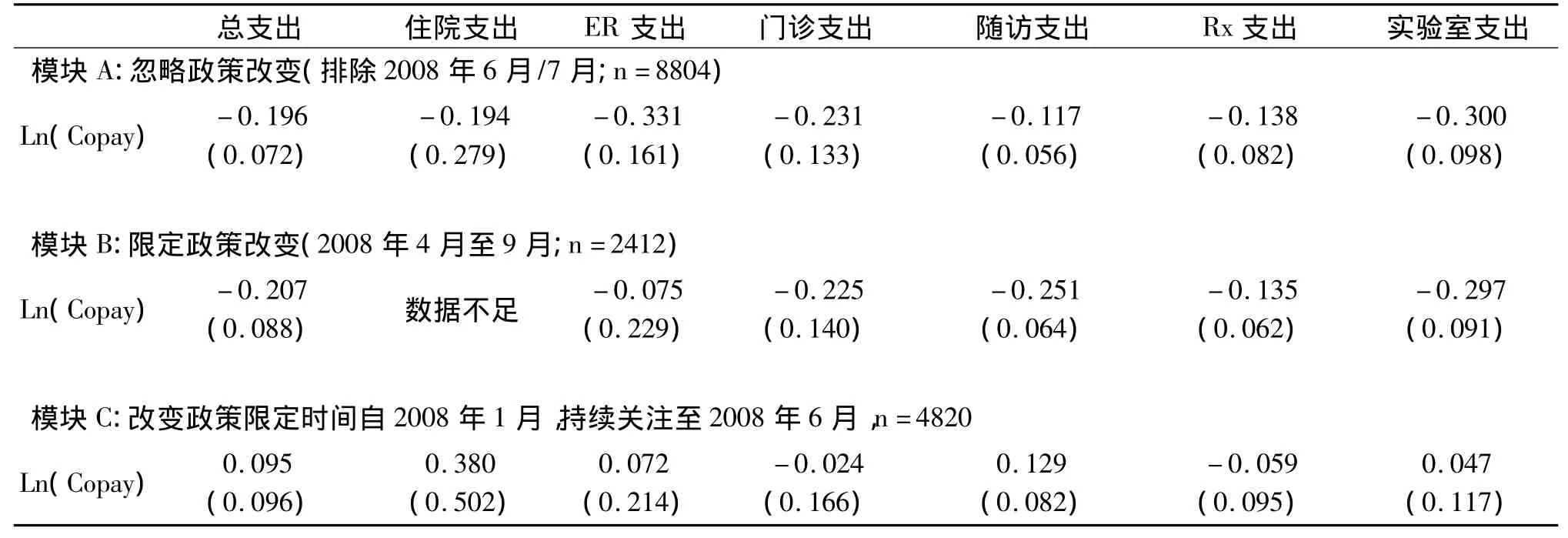

五、鲁棒性分析

表7研究考察了针对三种选择结果的鲁棒性。第一块内容,我们忽略其他窗口信息只关注政策变化前后(就是把2008年6月和7月排除在研究之外),这样做是为了检验病患的关注点是否在储存药品、寻求护理和预期政策变化上。这样会导致我们夸大需求价格弹性,因为着重强调了共付额增长后利用率的降低(前期政策应用的增长伴随着后期政策应用的降低)[12]。表7中A组显示这样的担心是多余的:表中的弹性系数和表3中展示的非常相似。处方药的使用很受囤积药品情况的影响,但我们也没有发现任何导致这种情况发生的支撑事实。

表7 详细说明:卫生服务支出增长共付额的变化效应(所有患者)

接下来,我们将研究分析的时间截点限制到政策改动的前后(即2008年的4月至9月间)。由于美国金融市场在2008年10月初曾崩溃垮塌,并且在2008年末和2009年期间失业率大幅上升,以上原因加速了政策的出台实施。我们想要确定估算的供需价格弹性系数并未由于这些商业周期的趋势而造成混乱。尽管我们将收入固定效应囊括其中并对年份×月份也进行了柔性控制,在研究中仍然存在收录了具体数据的情况。为减小这种影响构建了表7中的B版块。结果和表3中相似,所以我们相信商业周期不是研究结果的一种解释。政策规范中关于数据的缺失表明我们无法估算医院护理的需求价格弹性。最后在表7的C组中,我们设计政策的改变发生在2008年1月(政策实际发生改变前六个月)来验证这个安慰剂施加后对我们的影响不存在。研究验证了系数的数量级相对很小并且没有意义,可以放心去检验政策改变的效果以及没有预先存在的差异趋势。

六、讨论和启发

过去针对收入最低人群的公共保险只需要病患很有限的共同负担。这反映了穷人供给和面对边际成本时有效管理卫生服务的能力。特别需要关注的是穷人面对支付不起的共付额可能只有削减必要和不必要的卫生服务。出于财政考虑,公共保险补贴的范围已扩大到贫困线上的公民,如果仍在原人口数基础上实施共付制度可能会弊大于利[13]。

我们在马萨诸塞州调查这些问题时,在贫困线上一至三倍的个体样本在研究时间内面临了一个相当大的共付额改变。在使用了由国家提供的一整套独有数据后我们能够研究这部分共付额变化对特定卫生服务利用的整体影响。

我们的研究结果很大程度上确认了兰德健康保险实验的结论。我们发现卫生服务需求对共付的程度很敏感,但弹性系数很小(平均-0.16)。慢性病患者中,特别是那些有糖尿病、高胆固醇、哮喘的患者需求弹性尤其低。统计结果无法明显佐证“抵消效应”,降低门诊服务量并不会导致对医院服务需求的增长[14]。在贫困人口中可能存在上述情况但仍需更多数据来证明。

研究结果中还有一些注意事项。共付金额的变化用美元计数。一个重要的政策问题是对于评价医疗卫生法案的实施到底会带来何种程度的结果改变。在ACA贫困线150%人群中,费用分担的和联邦护理保障的人群相当。一旦收入水平上升到贫困线150%之上,成本分担的比研究中人群大很多。未来对ACA费用分担变化的实际影响可以证实我们的研究发现。

1 Buntin,Melinda Beeuwkes,Zaslavsky,et al.Too much ado about two Buntin,models and transformation?Comparing methods of modeling medicare Part expenditures[J].Journal of Health Economics,2004,23(3):525 -542.

2 Baicker K,Goldman D.Patient cost- sharing and healthcare spending growth[J].Journal of Economic Perspectives,2011,25(2):47 -68.

3 Baicker K,Mullainathan S,Schwartzstein J.Behavioral Hazard in Health Insurance[N].NBER working paper,2012:18468.

4 Chandra A,Gruber J,McKnight R.Patient cost- sharing and hospitalization in the elderly[J].American Economic Review,2010,100(1):193 -213.

5 Chandra A,Gruber J,McKnight R.Patient cost sharing in low income[J].American Economic Review,2010,100(2):303-308.

6 Chandra A,Gruber J,McKnight R.The importance of the individual man - date:evidence from Massachusetts[J].New England Journal of Medicine,2011,364(4):293-295.

7 Charlson M E,Pompei P,Ales K L,et al.A new method of classify prognostic comorbidity in longitudinal studies:development and validation[J].Journal of Chronic Disease,1987,40(5):373 -383.

8 Cunningham P J.Prescription drug access:not just a medicare problem.Cen-for Studying Health System Change[J].2002,(51):1 -4(Issue Brief).

9 Goldman D,Joyce G,Escarce J,et al.Pharmacy benefits and the use of drugs by the chronically ill[J].Journal of the American Medical Association,2004,291:2344 -2350.

10 Goldman D,Nelson Joyce G,Zheng Y.Prescription drug cost sharing:associations with medication and medical utilization and spending and health[J].Journal of the American Medical Association,2007,298(1):61 -69.

11 Manning W G,Newhouse J P,Naihua D,et al.Health insurance and the demand for medical care:evidence from a randomized exper iment[J].American Economic Review,1987,77(3):251 -277.

12 Nelson JAA,Reeder EC,Dickson MW.The effect of a medicaid drug coapyment program on the utilization and cost of prescription services[J].Medical Care,1984,22(8):724-736.

13 Stuart B,Zacker C.Who bears the burden of medicaid drug copayment policies?[J].Health Affairs,1999,18(2):201-212.

14 Trivedi AN,Moloo H,Mor V.Increased ambulatory care copayments and among the elderly[J].New England Journal of Medicine,2010,362(4):320 -328.

- 医药高职教育与现代护理的其它文章

- 国外医疗联合体模式研究概述